Veille M3 / À la recherche d’un sommeil perdu

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

< Retour au sommaire du dossier

Article

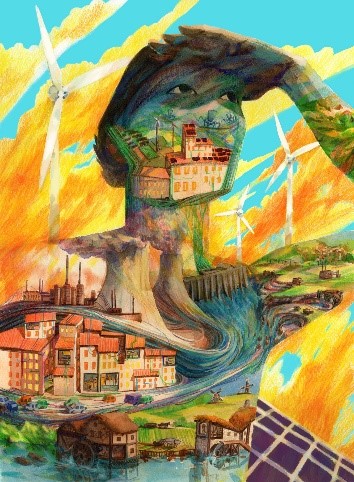

Un cosmogramme. C'est l'idée que je me fais d’une petite yaourtière commercialisée à la suite d’un financement participatif. Qu'est-ce qu'un cosmogramme me direz-vous ? Pour faire simple, il s'agit d'un objet qui encapsule son époque : son idéologie, sa cosmologie, ses enquêtes, ses doutes, ses arbitrages temporaires, etc. Une trace matérielle et symbolique à déchiffrer pour comprendre ce qui s'y jouait. Récemment, le catalogue de l'exposition Critical Zones au ZKM de Karlsruhe, édité par Bruno Latour et Peter Weibel, a remis cette notion au goût du jour, sous la plume de l'historien des sciences John Tresh. Il y décrit des objets remarquables : un sismographe au temps de l’empereur Han, une carte de navigation secrète à la renaissance, une image du médecin et occultiste anglais Robert Fludd, etc.

À première vue, on chercherait en vain un quelconque rapport avec une simple yaourtière, objet du quotidien le plus trivial, associé à la préparation d’aliments. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quelle yaourtière. Celle-ci, composée d'un récipient en verre et d'une coque en acier, permet en effet d'opérer la fermentation du lait et sa transformation en yaourt bulgare sans nécessiter d'énergie pour chauffer ce dernier. Mais qu'encapsule donc cette yaourtière si l'on veut y voir, comme je le propose, un cosmogramme de notre temps ?

Il est trivial de rappeler que la cuisine, au sens de la préparation de la nourriture, est un révélateur de l’organisation sociale. Sociale, et au-delà d’ailleurs, car la fermentation nous oblige à prendre en compte les non-humains ou « plus-qu'humains ». Adjuvants nécessaires à la préparation de toutes sortes de produits, yaourt, fromage et bien plus encore, ces entités ne nous sont pas étrangères. Comme le rappellent Brillat-Savarin ou encore le philosophe matérialiste allemand du XIXe Ludwig Feuerbach, « L'humain est ce qu'il mange ». En deux sens au moins : en ingérant des produits et des êtres qu'il assimile à sa propre chair, mais aussi parce que celle-ci est elle-même composée de ces mêmes êtres. Non seulement les microbes sont nécessaires à la fermentation, mais ils comptent en outre pour cinquante pourcents de « nos » cellules, selon des estimations récentes.

Il n'est pas surprenant, à l'heure où de nombreuses pensées du vivant se font entendre - dans le sillage de Bruno Latour qui n'est cependant pas lui-même un représentant de ce courant, malgré sa proximité avec ses protagonistes : songeons aux travaux de Baptiste Morizot, Vinciane Despret, Emanuele Coccia, Léna Balaud et Antoine Chopot, etc. - que ces enjeux acquièrent une place grandissante. Après tout, la cuisine est le lieu où s'expérimentent quotidiennement des rapports nombreux et intriqués au(x) vivant(s). Rapports à des micro-organismes dont les capacités sont sollicitées pour opérer la fermentation donnant à voir une collaboration multi-espèces. Sans oublier, évidemment, les débats sur ce qu'il convient de manger ou non et la place qu'occupe la mise à mort de certains vivants destinés à être consommés (la question se posant plus rarement s’agissant des végétaux, ou alors en guise d'objection facile aux végans).

Pas étonnant, dès lors, de voir se constituer des études portant spécifiquement sur le phénomène de la fermentation. Un simple yaourt révèle, surtout lorsqu’on le prépare soi-même, les nombreuses coopérations multi-spécifiques qui assurent notre subsistance au quotidien. Étudier ces phénomènes permet de politiser cet enjeu à nouveaux frais. S'agit-il de préparer sa nourriture soi-même ? De coopérer à cette fin avec des vivants ? Faut-il alors continuer de parler de production ou, comme y invite Bruno Latour, adopter un autre terme, celui « d'engendrement », pour bien mettre à distance la production, terme générique englobant aussi bien le capitalisme que le socialisme ?

L’anthropologue Dusan Kazic nous invite dans un ouvrage récent à appréhender le travail des agricultures comme une coopération, souvent rétive, entre plantes et humains. Quelles que soient les différences d'approches, on peut lire dans ces tentatives de reconceptualiser la production un écho au « making kin » de Donna Haraway, un processus évolutif où le devenir d’une espèce s’inscrit dans le devenir de plusieurs autres, comme l’écrit la chercheuse canadienne Maya Hey, spécialiste des questions de fermentation. J'ai eu le privilège d'inviter Mme Hey l'an dernier dans le cadre d'une formation que je dirige. Interrogée sur l'écoféminisme, celle-ci s'est exclamée : « Mais c'est fini l'écoféminisme, l'enjeu aujourd'hui c'est l'intersectionnalité ! » - entendre : la reconnaissance que des pratiques quotidiennes de subsistance croisent des enjeux multiples : économiques, de genres mais aussi multispécifiques.

D'autres chercheuses nous invitent à enquêter sur la subsistance sous un angle différent. C'est le cas en particulier de Geneviève Pruvost dont un livre récent, Quotidien politique, entend mettre en lumière la dimension politique des pratiques de subsistance quotidiennes. La cuisine y occupe évidemment une place centrale, en tant que lieu investi progressivement par le capitalisme, la technique et la société de consommation, donnant naissance à une « quotidienneté appareillée » qui tend à invisibiliser la nature des dispositifs mobilisés et le rapport à la matière. D’où viennent en effet les produits déjà préparés achetés au supermarché ou ceux qui servent d’ingrédients à nos recettes ? Qui fabrique les ustensiles et autres dispositifs techniques censés économiser le temps de « la » ménagère ? - ou, plus exactement, l'optimiser. Car l'économie n'est jamais au rendez-vous, et les effets-rebond se mesurent jusque dans la sphère du foyer.

Rapportée à notre yaourtière, l'interrogation porte à la fois sur la désinvisibilisation de la communauté biotique nécessaire à la production conjointe d’un simple yaourt, mais aussi sur les dispositifs techniques qui rendent cette opération possible. Si se passer d'énergie et compter sur la capacité du vivant pour préparer sa nourriture renvoie à d'autres manière de la préparer, plus sobres, qu’en est-il de l'acier nécessaire à la mise au point de cette yaourtière ? L'acier figure aujourd’hui parmi les matériaux dont l'empreinte environnementale est la plus considérable - raison pour laquelle l'industrie s'est dernièrement saisie du problème.

L'argument, issue de certains courants de la pensée écoféministe que Geneviève Pruvost qualifie de « féminisme de la subsistance », se veut lui aussi intersectionnel mais en un sens différent. Il s'agit d'associer des peuples dépossédés de leurs savoirs en matière de subsistance et de désinvisibiliser la délégation réalisée au profit des machines, machines dont les métaux sont généralement extraits ailleurs, dans les pays du Sud global, par des travailleurs et des travailleuses invisibilisé-es. Outre le nécessaire rapport au vivant, il convient en effet de soigner les inégalités qu’engendre la technique au titre de l’échange écologique inégal, à savoir le transfert de matière et de travail nécessaire pour produire des techniques, généralement du Sud vers le Nord.

Est-il dès lors envisageable d'employer les moyens industriels existants afin d'expérimenter d'autres manières de préparer à manger, en particulier dans les pays du Nord, les plus tôt industrialisés ? La voie qu’encapsule notre yaourtière est une voie impure, du fait de l’association entre une technique durable, mais initialement coûteuse, et des coopérations ou délégations multispécifiques (le lait de vache ensemencé par des micro-organismes).

S'intéressant aux pratiques vernaculaires qui ont été éradiquées par l'industrialisation et les « savoirs spécialisés », dans une veine qui emprunte à Illich, l’enquête de Geneviève Pruvost l'amène à se pencher sur des expérimentations où la subsistance est réappropriée à des échelles volontairement modestes. Ce sont justement les échelles qui rendent Maya Hey plus précautionneuse vis-à-vis de la place à accorder à l’industrie « car, comme l'affirme Anna Tsing, le problème de la scalabilité est qu'elle dépend du fait de tout rendre interchangeable, alors que notre passé et notre présent ne le sont pas » - ce qui s’applique aux savoirs vernaculaires et à la difficulté de les substituer aux savoirs spécialisés.

À lire G. Pruvost, on perçoit cependant les tensions à l'œuvre lorsqu'elle explique que les « biorégionalistes, permaculteurs et permacultrices ont pris acte de la couche épaisse de béton avec laquelle il va bien falloir composer pendant une centaine d'années, avant que des techniques de subsistances ne soient mises en place ». Mais quid des sols détruits pour des milliers d'années et des échelles de temps inédites auxquelles nous confronte l’Anthropocène, comme le rappelle l’historien indien Dipesh Chakrabarty ? Et quid des savoirs nécessaires pour hériter de ces couches de béton et les dé-faire ? S’agit-il encore de savoirs de la subsistance, vernaculaires ?

Ne faut-il pas travailler à de nouveaux arts de la fermeture, impurs eux aussi, piochant à la fois dans un rapport intime aux milieux dont nous héritons, très matériels à l'instar du béton, pour les défaire partiellement, et ainsi se ménager des conditions propices à l’établissement de nouvelles pratiques de subsistance, à cheval entre des temporalités et des perspectives multiples, à l'instar de nos milieux, sans doute plus interlopes que vernaculaires désormais ?

Sans attendre, car si nous n’avons pas trois ans seulement pour agir, nous n’avons pas non plus une centaine d'années devant-nous... Voilà qui constituerait une réponse à la question posée par G. Pruvost dans son ouvrage précédemment cité : « Quelles sont les passerelles qui permettent de vivre dans le monde tel qu'il est et d'en tricoter un autre tel qu'il n'est pas encore ? ». En opérant des fermetures partielles (le recours continu à l'énergie), quitte à mobiliser des technologies partiellement zombies, cette petite yaourtière dessine un cosmogramme porteur d'arbitrages réels mais incomplets, ancré dans des milieux multiples (sciences, industrie, multi-spécificité, sobriété d'usage mais pas de conception, durabilité forte, etc.). Pluralisme interlope, qui ne prétend pas rentrer tout uniment dans les limites planétaires (l’idée d’une complétude possible est peut-être un idéal inatteignable), mais ménager des usages sur le temps long par un retrait hors des circuits énergétiques, rendu possible du fait d’un investissement initial dans ces derniers. Gageons que d’autres délégations, de moins en moins zombies et de plus en plus vivantes, se feront jour à l’avenir.

L’auteur de cet article tient à remercier tout particulièrement Émilie Palagi, sans qui il n’aurait pas eu la chance de rencontrer Bérangère la Yaourtière !

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

Article

La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article

Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article

Dans une société tournée vers une consommation à outrance, la sobriété peut-elle dessiner un nouveau chemin vers le bien-être ?

Article

Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article

Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article

La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

Au cœur des débats qui entourent la redirection de nos organisations, le rapport entre transition et modernité interroge les ressources intellectuelles disponibles pour penser le futur.

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article

À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?

Article

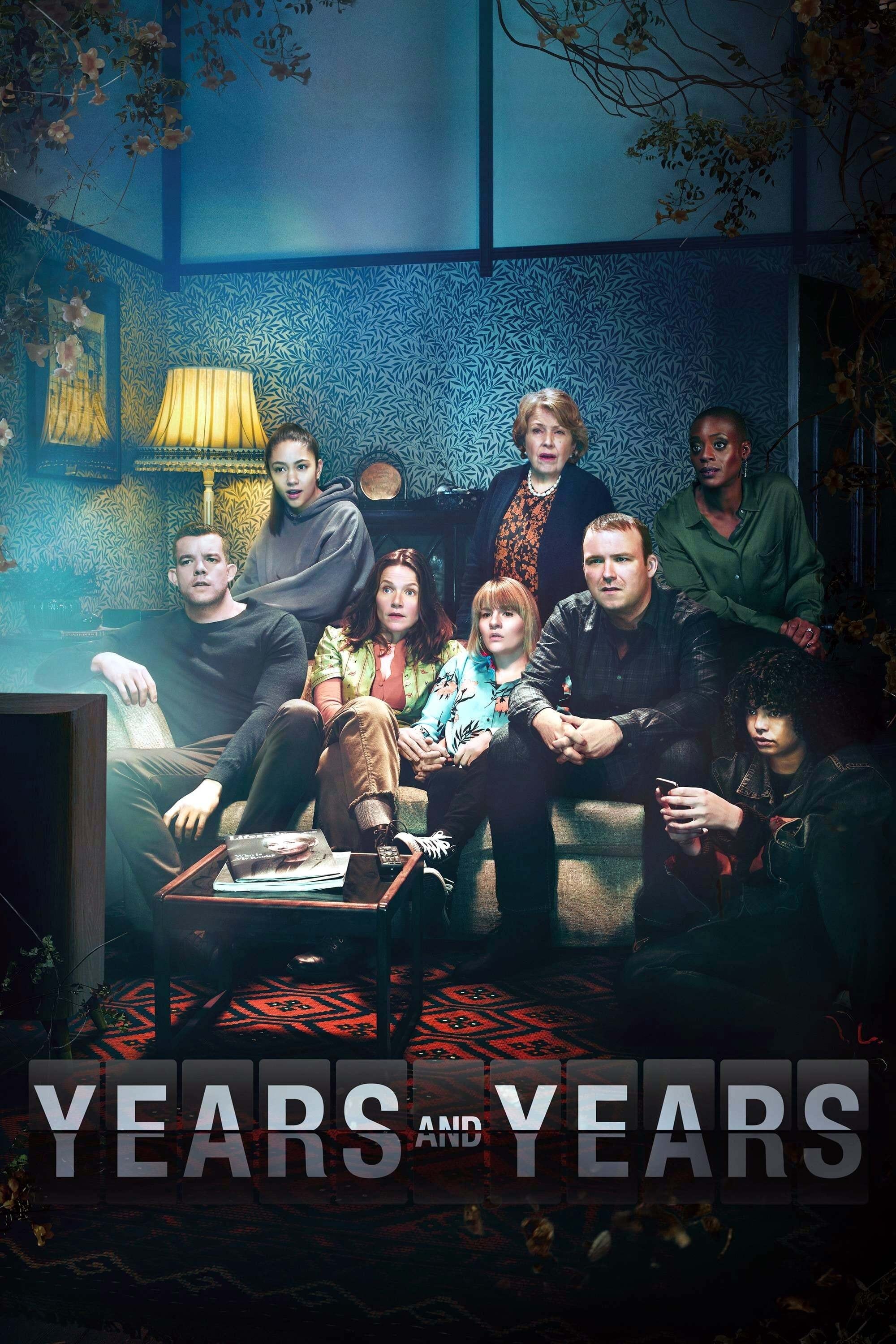

Dans son ouvrage « Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques », le psychiatre Jean-Victor Blanc s’appuie sur les œuvres et figures de la culture populaire pour parler différemment de la santé mentale.

Article

Et si le web nous rendait fou ? Ou pire, malheureux ? Analyse de l’impact des TIC sur notre santé mentale…

Interview de Lucie Vacher

VP de la Métropole de Lyon Enfance, Famille et Jeunesse

Article

La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?

Article

À partir de l’ouvrage « Pas d’enfant. La volonté de ne pas engendrer » d’Anne Gotman, exploration des enjeux liés au choix de ne pas devenir parent.

En croisant les approches historique, démographique, sociologique et psychologique, éclairage sur cette tendance croissante.

Article

La structure des ménages a un impact notable sur notre empreinte carbone. Et si la solution consistait à inventer de nouvelles façons de vivre ensemble ?

Article

La Fraternité, troisième pilier de la devise républicaine et représentation symbolique de la relation entre « famille » et « nation ». Mais demain, est-ce encore de ce lien dont nous aurons besoin ?

Article

Les réseaux sociaux s’incrustent au sein des familles : trait d’union ou facteur de division ?

Article

En prenant une perspective historique, que nous disent les évolutions du modèle familial porté par l’État en matière de contrat social ?

Interview de Cédric Van Styvendael

Vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la Culture et maire de Villeurbanne

Article

À quelles conditions nos fêtes pourraient-elles devenir plus écologiques ? Les chiffres-clé pour mieux comprendre là où l’on peut agir !

Article

A-t-on perdu le goût de la fête ? Cela date-t-il des confinements, ou le mal est-il plus profond ?

Article

Derrière les débats sur ce que peut ou doit être une authentique fête, des enjeux beaucoup moins légers que ce que le sujet pourrait laisser croire…

Article

Et si la possibilité d’une fête tenait avant tout à l’architecture des lieux de cohabitation ?

Article

Comment les médias sociaux et leurs algorithmes transforment notre manière de faire la fête.

Article

Quelles sont les principales sources d’émission de polluants, et quels effets ont-ils sur la santé et l’environnement ? Éléments de réponse en images et en chiffres.

Article

Fête et droit, deux champs irréconciliables ? Ou les deux faces d’une même pièce, assurant la régulation de l’ordre social et mobilisables de concert ?

Interview de Delphine Praud

Épidémiologiste au département Prévention Cancer Environnement de Centre Léon Bérard de Lyon

Article

À partir d’une étude du Centre Léon Bérard et du Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, quel impact de l’exposition quotidienne à un air pollué ?

Article

À partir du roman « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio et de son étude par Antoine Saint-Epondyle, réflexion sur les usages de l’imaginaire de l’air.

Article

Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Article

Quelles sont les raisons et les conséquences de l’usage croissant des outils de mesure de qualité de l’air par les citoyens ?

Article

Analyse et mise en perspective de l’ouvrage « L’art de gouverner la qualité de l’air » de Franck Boutaric, politologue spécialiste des enjeux de pollution atmosphérique.

Interview de Thomas Zimmermann

Co-fondateur du Lyon Street Food Festival

Article

Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?

Interview de Diane Dupré La Tour

Co-fondatrice des Petites Cantines

Article

D’où nous vient notre représentation de la « bonne chère », et comment évolue-t-elle ?

Article

À partir de nouvelles techniques de fermentation, analyse de la relation entre les humains, le vivant et les techniques.

Article

À partir des travaux des sociologues Vera King, Benigna Gerisch et Hartmut Rosa, réflexion sur l’introduction d’une logique d’optimisation dans notre relation au repas.

Article

De retour sur le devant de la scène culinaire mondiale, la gastronomie française conjugue soutien des pouvoirs publics et reconnaissance de la société civile.

Interview de Élisabeth Thiéblemont

Prospectiviste d’Eau de Paris

Article

Entre « L’eau mondialisée, La gouvernance en question » et la vision de l’association Eau Bien Commun, focus sur les mouvements sociaux liés à la gestion d’une ressource essentielle.

Article

Quel rôle pour la poésie dans l’émergence d’imaginaires nous réconciliant avec notre milieu ?

Article

Plongée dans les profondeurs d’un modèle économique où les mots « commun » et « besoin » sont remplacés par « offre » et « demande ».

Interview de Blandine Melay

Responsable du service Énergie Climat du Grand Lyon

Article

Refroidissement de data centers, extraction de métaux, gravure et nettoyage de semi-conducteurs : quid de la dépendance croissante à l’eau de l’industrie du numérique ?

Article

L’hydrobiologiste Christian Lévêque nous interpelle sur les concepts au cœur de la gouvernance de l’eau, et invite à élargir le cercle des décideurs.

Article

Un croisement du travail des historiens François Jarrige et Alexis Vrignon et du témoignage de Paul-Jean Couthenx de CoopaWatt pour saisir les enjeux de « l’énergie citoyenne ».

Étude

À partir d’une histoire de l’infrastructure énergétique, une réflexion pour penser la transformation de l’architecture de ces réseaux.

Article

Éolienne ou solaire, l’électricité verte a besoin de métaux rares. Quels dilemmes se cachent derrière la production locale d’énergies renouvelables ?

Article

En partant des nouvelles de SF de « Weight of Light », observation de pratiques émergentes qui associent dès aujourd’hui énergie solaire et numérique.

Article

Avec le collectif Paysages de l’Après-Pétrole, tour d’Europe des territoires dont le modèle de développement associe approche paysagère et transition écologique.

Article

De l’évolution de nos représentations symboliques jusqu’à la transformation concrète de notre base productive, réconcilier l’industrie et la société.

Article

Décryptage des perspectives ouvertes par les Scop, à travers les analyses croisées des parcours des entreprises Hélio-Corbeil et Solyver.

Article

Et si la fermeture d’un monde dépassé était le passage obligé pour nous ouvrir à de nouveaux horizons ?

Article

Analyse du point de vue de la militante Margaret Klein Salamon, pour qui l’urgence climatique exige de planifier la transformation de l’économie.

Article

À partir de l’ouvrage « L'Économie désirable - Sortir du monde thermo-fossile » de l’ingénieur, sociologue et économiste Pierre Veltz, réflexion sur le rôle du numérique dans une réindustrialisation écoresponsable.

Article

Quelles nouvelles représentations exige la réindustrialisation ? Analyse de l’ouvrage « Vers la renaissance industrielle » d’Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi.

Article

Synthèse du cycle de veille prospective consacrée au sport, ce champ où se rencontrent économie, écologie, technologie, santé et citoyenneté.

Article

Analyse de l’ouvrage « Une histoire populaire du football » de Mickaël Correia, auquel fait écho l’engagement féministe des Débuteuses lyonnaises.

Article

À partir de l’ouvrage collectif « Les Défis de l'Olympisme, entre héritage et innovation », tour d’horizon des grandes questions auxquelles les JO du futur devront répondre.

Article

Analyse de Playing against the clock, le rapport de l’ONG Rapid Transition Alliance consacré au développement du sport professionnel.

Article

Même dans le sport, « L’empire des chiffres » s’étend ! Analyse de l’évolution de nos activités physiques, à partir du travail du statisticien Olivier Martin.

Article

Analyse de l’ouvrage « Sport, démocratie participative et concertation ». Et si la participation citoyenne permettait de renouveler les politiques sportives ?

Article

Quelles perspectives les débats actuels sur la souveraineté numérique ouvrent-ils pour l’évolution des services publics locaux ?

Article

Entre géants du numérique et États en quête d’une nouvelle souveraineté en ligne, quid de la pensée critique et du militantisme de celles et ceux qui rêvent d’un Internet libre ?

Article

L’UE travaille actuellement à l’harmonisation et la régulation des usages numériques au sein de ses frontières. Avec sa directive sur le droit d’auteur, elle pose ses limites aux géants du web.

Article

Quel rapport entre écologie et souveraineté numérique ? Découvrez les enjeux soulevés par le rapport rendu par le Haut Conseil pour le Climat en décembre 2020.

Article

Avec son ouvrage « À la trace », Olivier Tesquet nous explique comment nos smartphones nous surveillent.

Article

Jacques Priol, consultant en gouvernance des données, tire les enseignements du projet Quayside à Toronto.

Article

En conclusion de ce cycle de réflexion, la Direction de la Prospective et du Dialogue public vous propose ce point de vue, entre synthèse des précédents billets et ouverture de perspectives.

Article

« Les Terrestres », la BD de Raphaëlle Macaron et Noël Mamère, nous propose un road-trip à la rencontre de ces « collapsonautes » qui ont fait « du combat pour la planète un mode de vie ».

Article

L’expo « Zones critiques », initiée et conçue par le sociologue et philosophe Bruno Latour pour le centre d’art ZKM, mêle arts et sciences pour alerter le public sur l’imminence de notre fin et l’inciter à réagir.

Article

À force de certitudes, les effondristes ont fini par agacer certains experts, tels que Catherine et Raphaël Larrère, qui s’en expliquent dans « Le pire n’est pas certain ». Ce qui ne veut pas dire que tout va bien…

Article

Avec son essai « Brutalisme », le philosophe Achille Mbembe nous emmène en Afrique, ce continent qui ne peut pas s’offrir « le luxe de la collapsologie », pour nous démontrer que quoi qu’il arrive, « le futur demeure ouvert ».

Article

À problème global, solution locale ? C’est ce que suggèrent Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq dans « Face à l’effondrement, si j’étais maire ? Comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience ».

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Article

Quelques données pour prendre la mesure du côté sombre de l’éclairage artificiel.

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard

Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.

Article

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?

Article

Réfléchir aux rapports entre littérature et santé mentale, en interrogeant subtilement les normes véhiculées par cette notion.

Jamais idéale, toujours critiquable, la famille reste le premier modèle de ce que l’on peut appeler « solidarité ». En cela, y réfléchir aujourd’hui pourrait bien nous être utile dès demain…

Article

Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.