Veille M3 / À la recherche d’un sommeil perdu

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

< Retour au sommaire du dossier

Article

Il y a quelque chose de paradoxal à évoquer la fête aujourd'hui. Outre le contexte général qui ne laisse que peu d'occasions à l'expression d’une joie collective, la fête est devenue synonyme de transgression de l'ordre établi, quand bien même l'on déplore, dans le même élan, sa disparition ou, dans le meilleur des cas, son affadissement.

Pour les puristes, il n'y aurait plus aujourd'hui de fêtes dignes de ce nom. Seulement des succédanés, pâles déclinaisons d'un élan vital aujourd'hui tari. Pourtant, derrière cette volonté de renouer avec un sens authentique de la fête, on discerne bien les ambigüités propres à un certain vitalisme.

De quoi s’agit-il ? Citons un article récent qui se fait l’écho d’un renouveau du vitalisme au sein des sciences sociales : « Le vitalisme tente d'appréhender le monde non en référence à un ensemble fixe de puissances humaines d’agir mais plutôt en examinant la vivacité (…) de toute une série de forces organiques et inorganiques ». Ce qui conduit, à l’instar des pensées du vivant très en vogue en France, à « jeter un pont entre sciences naturelles et sociales ». Cette démarche prend un tour « affirmatif » en « cherchant à approcher le monde à travers une politique de la curiosité et de l'émerveillement », prenant la mesure de l’agentivité des non-humains organiques et inorganiques, tout en écartant « le registre du désenchantement. » Cette volonté affichée de dépasser la séparation nature-culture entretient en fin de compte d’indéniables accointances avec l’animisme.

Loin de s’opposer à la mort, le vitalisme l’intègre au cœur d’une vision dominée par l’entropie, destin des vivants qui retournent à la matière inorganique, comme le relève le sociologue américain Scott Lash : la mort n’est plus alors qu’un moment « d’un processus vital recombinant ». En ce sens, le vitalisme s’oppose à l’humanisme, et « s’accommode parfaitement de l’idée de mort, de virus, etc. ». Évidemment, la résurgence de ce type de discours en pleine pandémie peut légitimement interroger : l’opposition à l’humanisme n’est ni sans fondements, ni sans dangers, particulièrement par gros temps.

Quand la vie est exaltée et la mort banalisée, tous les corps ne sont plus invités à la même fête. Pas plus, d’ailleurs, qu’ils ne sont égaux devant l’obligation de travailler pour subsister. Face à cette double exclusion, un livre récent, Health Communism, de Beatrice Adler-Bolton et Artie Vierkant, nous engage à inventer une politique située à hauteur des publics vulnérabilisés, « excédentaires », dessinant les linéaments d’une communauté révolutionnaire du soin.

Georges Bataille a beaucoup insisté sur le caractère transgressif de la fête. À telle enseigne que les fêtes de Noël ne semblent guère se conformer à ce modèle (le nouvel an s'en rapprochant davantage avec sa tradition des voitures brûlées - même si ce geste, en se ritualisant, a forcément perdu de son caractère subversif). « Partout », écrit Bataille dans Lascaux ou la naissance de l’art, « la fête marque le temps soudain de la levée des règles dont le poids était d'ordinaire supporté : la fête levait le couvercle de la marmite. Les interdits n'étaient pas tous suspendus, aucun ne l'était entièrement, mais ils l'étaient dans leur principe et dans certains de leurs effets, la fête était essentiellement le temps d'une licence relative ».

Pourtant, jamais il n'y eut un seul type de fête. Dans un article, Pierre Mayol souligne par exemple le rôle « intégrateur » des fêtes (religieuses ou civiles) et leur part de conformisme indéniable : régularité voire répétition, rigidité de leurs déroulés, etc. C'est d'ailleurs l'existence de fêtes bien ordonnées, pour ne pas dire scriptées, qui entraînerait en réaction l'apparition de nouvelles fêtes du désordre : « Les fêtes de l'ordre ont engendré celles du désordre ». Les premières constituant selon lui l'arrière-plan des secondes.

Aujourd'hui, la fête se retrouve prise entre deux feux : maintenir coûte que coûte le caractère parfois « coercitif » de manifestations rassemblant des individus rétifs aux célébrations collectives (ou n'y voyant que des événements compassés), ou permettre à ces dernières·ers de se composer leurs propres fêtes, selon des logiques plus affinitaires, en dehors de toute synchronisation à de plus vastes échelles.

Les fêtes de fin d'année ont exacerbé ce double décalage : cette période marque en effet le retour des festivités sous une forme – familiale, commerciale et ritualisée – radicalement opposée à l'esprit de transgression. C'est aussi une période empreinte, depuis le début de la pandémie, d’une inquiétude particulière, liée aux risques associés aux rassemblements.

De nombreux articles rappellent à quel point l'organisation de ces festivités est devenue véritable « casse-tête », du moins pour les personnes qui s'en soucient ou n'ont d'autre choix que de le faire, à tel point que des collectifs ont édité des brochures entières à ce sujet. Même l’Unicef a publié ses propres recommandations. Un rapide tour sur le web donne accès à un large échantillon de publications, en particulier issues de la presse dite féminine : Marie Claire, le Journal des Femmes Santé, Version Femina ou encore Femme Actuelle. Comme si le soin était confié à un genre plus qu’à un autre…

Brochure en téléchargement publiée par le Groupe École et Familles Oubliées, qui « réunit des parents et des familles d’élèves scolarisés de la maternelle au lycée, des personnes, de tous âges et tous horizons, qui s’inquiètent de la sécurité sanitaire à l’École au temps de Covid-19 ».

La situation est d'autant plus paradoxale qu'alors que la presse, et Le Monde en particulier, annonçait des fêtes « presque libérées du Covid », on apprenait en parallèle l'abandon de sa stratégie Zéro Covid par la Chine, accompagnée d’une prévision d'un million de décès liés au virus dans ce seul pays pour l’année 2023. Sans compter la probable émergence de nouveaux variants à la suite de l'arrêt de cette politique et au relâchement observé dans tous les pays supposément « libérés » du Covid-19, donc. Il est à noter que ces contradictions affichées dans les pages d'un grand quotidien en rappellent d’autres, en matière de climat. Un effet Don't Look up, ou, pour reprendre les termes d'un commentateur, Jason Hannan, une forme de gaslighting - détournement cognitif à grande échelle pour oublier le moment présent, avec son cortège de décès, la surmortalité en 2022 ayant été supérieure à la surmortalité de 2021.

En y regardant de plus près, le souci de la fête aura bel et bien occupé une place à part tout au long des trois années écoulées, 2020, 2021 et, donc, on l’a vu, 2022. On se souvient également de la forme festive donnée à la contestation des restrictions sanitaires, à l'image de la chanson Danser encore du groupe HK et Les Saltimbank. Sans oublier le scandale autour de la rave party organisée à Lieuron, en Ille-et-Vilaine, qui s'était tenue en pleine période de confinement, le 31 décembre 2020.

Dans une veine d'inspiration clairement bataillienne, les rédacteurs et rédactrices de la revue Tiqqun opposaient, il y a déjà plus d’une quinzaine d'années, dans un « Sermon au Raver » qui figure dans leur premier opuscule, la rave à la fête proprement dite. On y retrouve dans le contraste ainsi posé la tension indiquée précédemment, le raver s'y voyant accusé de déployer, à son corps défendant, une « marginalité factice » qui n'en n'est pas moins « dans son principe et comme invisiblement, le cœur même » de la société – et non son refus ou sa subversion.

« Dans l'une comme dans l'autre [rave ou société] », lit-on, « ce sont des foules de pantins qui s'agitent jusqu'à l'épuisement dans un chaos stérile, répondant mécaniquement aux injonctions sonores d'une poignée d'opérateurs invisibles et technophiles, qu'ils croient à leur service et qui ne créent rien ; dans l'une comme dans l'autre, c'est l'égalité absolue des atomes sociaux que rien d'organique n'agrège que l'irréelle et tonitruante cacophonie du monde, qui est obtenue par la soumission des masses au programme ; c'est enfin, dans l'une comme dans l'autre, la marchandise et son univers hallucinatoire qui garantissent centralement que l'on supportera le dessèchement généralisé de l'affectivité, car toutes les marchandises sont des drogues ».

Derrière la volonté de sauver l'authentique fête de ces « dérives », on retrouve un ressort essentiel de toute la mouvance qui court depuis Tiqqun jusqu'au récent Manifeste conspirationniste, édité par Le Seuil en 2021 et salué notamment par l’extrême droite, qui dénonce à la fois « la dictature de la vulnérabilité » et le principe même de société. Dans la lignée des écrits du Comité Invisible, il s’agit d’établir communauté authentique. Ou, comme l’écrit Matt Tierney à propos de l’œuvre de l’auteur américain de science-fiction, Samuel R. Delany, « une communauté par-delà la communauté, sur le point de se transformer en quelque chose qui n’est pas une communauté mais une communion ».

Hugo Latzer, auteur d’un mémoire de recherche sur la question, le résume bien en expliquant qu’il « s’agit (…) de préfigurer la révolution, de la vivre pour la faire exister, et cette préfiguration est tournée vers les pratiques quotidiennes, vers des modes d’organisation concrets qui favorisent l’émergence de relations émancipées. » De la transgression bataillienne à la relation émancipée, il n’y a finalement qu’un pas. L’une comme l’autre se comprenant à l’aune d’un certain sens de la fête (et inversement).

Les tenants de ce discours militant s’appuient sur une double critique pour étayer leur point de vue et la possible advenue de ces communautés « émancipées ». Un refus, tout d’abord, de ce qu’ils nomment les « prédicats ». Autrement dit, des qualités qui fondent des identités trop fixes à leurs yeux. « L’individu produit par le pouvoir est clairement identifiable par toute une série de prédicats (jeune, chômeur, révolutionnaire, chauve) qui le déterminent et le rendent visible et donc gérable » (Latzer).

Mais on décèle aussi, à travers cette critique, une pente vitaliste des plus raides, au regard des cibles et identités choisies : souvent des personnes malades, depuis les immunodéficients, particulièrement concerné·es aujourd'hui par la Covid, jusqu’aux greffé·es, assujetti·es au système (« l'Empire » et sa biopolitique) qui garantit leur survie : « L’homme du ressentiment, l’intellectuel, l’immunodéficient, l’humaniste, le greffé, le névrosé offrent le modèle du citoyen de l’Empire. D’eux, on est sûr qu’il n’y a rien à craindre. Du fait de leur état, ils sont arrimés à des conditions d’existence d’une artificialité telle que seul l’Empire peut les leur assurer ; et toute modification brutale de celles-ci signifierait leur mort. (...) La vie mutilée n’apparaît pas seulement comme une conséquence de l’avancée de l’Empire, elle en est d’abord une condition. ». Alberto Toscano diagnostiquait également une forme patente de vitalisme parcourant les écrits du Comité Invisible dans sa recension d'À nos amis.

On comprend dès lors que derrière la fête et la transgression qui lui est associée, c'est la vie, une vie authentique et non « mutilée » (par l’artifice), qui est en jeu. On ne s'étonnera donc pas des réactions suscitées du côté des collectifs regroupés derrière le mot d’ordre de l’auto-défense sanitaire, ces derniers dénonçant l’expression, à travers cet argumentaire, d’une forme de « vitalisme réactionnaire », à l’instar du collectif Cabrioles. De même, la critique des résurgences du vitalisme se fait d’ailleurs de plus en plus entendre, dans le monde académique comme à sa frontière.

Au-delà de ces collectifs, il faut paradoxalement chercher du côté de la presse économique et du monde des affaires pour trouver trace d’un intérêt marqué pour les conséquences de la multiplication des Covids longs, comme l’a récemment relevé Julia Doubleday dans la newsletter The Gauntlet : « Malheureusement, alors que des vies humaines sont délaissées tant par la droite que par la gauche, les seuls à se préoccuper de l'invalidité du public sont les employeurs qui réalisent qu'ils perdent du capital humain. (...) Nous sommes censés nous tenir aux côtés des groupes marginalisés - les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, les personnes immunodéprimées - et réclamer justice, y compris si les chances de succès sont réduites ». Paradoxe de l’attention qu’accordent les milieux d’affaire au sort des travailleurs les plus vulnérables : ce regard capitaliste vient se parer de « vertus », presque malgré lui, occupant un vide laissé par celles et ceux qui auraient pu, ou dû, se saisir de ces questions pour en faire un matériau de lutte.

Health Communism, écrit par Beatrice Adler-Bolton et Artie Vierkant, vient pourtant éclairer ces paradoxes de manière opportune. Loin de concéder que ces groupes (personnes en situation de handicap, personnes âgées, etc.) soient figés, il invite à saisir le travail politique de labellisation et de relégation qui accompagne la cristallisation de ces identités. Sans oublier les perspectives eugénistes (au sens du contrôle de la population par l'accès aux soins et aux ressources) qui en constituent la toile de fond.

Renversant la proposition de Tiqqun et son rejet vitaliste des identités en général (et de certaines identités en particulier), ce texte montre, ce faisant, comment une partie de la critique a manqué le coche au cours des dernières années (à l’instar d'autres tendances, en particulier du côté de la technocritique) en dénonçant, tel Alain Damasio imaginant un « carnaval des fous » post-confinement, le poids des mesures destinées à préserver les personnes les plus exposées au Covid et non la situation rencontrée par ces dernières. En précisant immédiatement que la problématique du Covid long ne concerne désormais plus une catégorie bien délimitée de personnes, mais l’ensemble de la population.

En fin de compte, les auteurs·trices baptisent du nom « d’excédent » (surplus) l'ensemble des personnes exclues du fait des principes normatifs qui guident les politiques publiques, en particulier en matière de santé. Or, s'il faut imaginer un authentique reversement de l'ordre établi, point de départ de toute cette réflexion, celui-ci devra forcément emprunter une ligne de crête entre le marteau du vitalisme réactionnaire (compatible en dépit de ses professions de foi avec les politiques de normalisation menées depuis plusieurs mois à l’échelle du monde – et qui ne concernent cependant pas tout le monde), et l'enclume de la défense de cet actif-comme-les-autres qu’est le capital humain, et, à travers lui, le travail et la rentabilité.

Ce projet d’une politique de l’excédent requiert très concrètement d’imaginer d'autres formes de communautés et de solidarités, notamment entre personnes soumises au capital (les travailleur·euses – Christine Lagarde ne vient-elle pas de déclarer à Davos que l’abandon de la politique zéro Covid par la Chine allait causer de « nombreux décès » mais permettre de « relancer l’économie », une perspective – je cite – « positive » pour la Chine comme pour le reste du monde) et personnes subissant des formes d’exclusion sur un plan sanitaire – ces positions pouvant d’ailleurs aisément s’échanger, contrairement à ce que laisse accroire l’idée selon laquelle la coupure séparerait des identités fixes et irréductibles : les sains d’un côté, les cacochymes de l’autre.

« Bien que la population excédentaire comprenne des personnes handicapées, déficientes, malades, folles ou atteintes de maladies chroniques », écrivent Adler-Bolton et Vierkant, « la vulnérabilité caractéristique de l'excédent n'est pas inhérente à son existence [je souligne] - c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie, un handicap ou une caractéristique pathologisée qui rend l'excédent vulnérable. Leur vulnérabilité est plutôt construite par les opérations de l'État capitaliste. La précarité de la population excédentaire est créée par ce que Ruth Wilson Gilmore appelle “l'abandon organisé”, la manipulation délibérée et la dépossession disproportionnée des ressources des communautés noires, brunes, indigènes, handicapées et pauvres, ce qui les rend plus vulnérables aux problèmes de santé. »

Face à ce constat, les auteur·trices invitent à bâtir une forme d’intersectionnalité, autrement dit, de front commun brouillant les clivages identitaires imposés de l’extérieur. C'est à ces perspectives qu'une réflexion sur la fête – et par conséquent sur les communautés émancipées sensées l’incarner dans sa dimension la plus libertaire – nous invite en ces temps troublés, et non à traiter les populations excédentaires en simples trouble-fêtes.

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

Article

La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article

Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article

Dans une société tournée vers une consommation à outrance, la sobriété peut-elle dessiner un nouveau chemin vers le bien-être ?

Article

Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article

Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article

La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

Au cœur des débats qui entourent la redirection de nos organisations, le rapport entre transition et modernité interroge les ressources intellectuelles disponibles pour penser le futur.

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article

À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?

Article

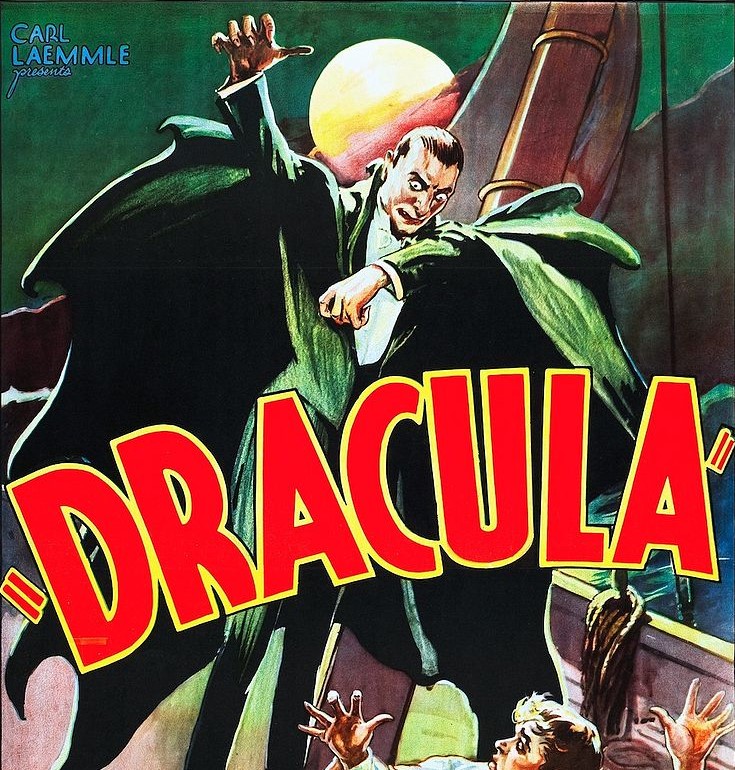

Dans son ouvrage « Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques », le psychiatre Jean-Victor Blanc s’appuie sur les œuvres et figures de la culture populaire pour parler différemment de la santé mentale.

Article

Et si le web nous rendait fou ? Ou pire, malheureux ? Analyse de l’impact des TIC sur notre santé mentale…

Interview de Lucie Vacher

VP de la Métropole de Lyon Enfance, Famille et Jeunesse

Article

La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?

Article

À partir de l’ouvrage « Pas d’enfant. La volonté de ne pas engendrer » d’Anne Gotman, exploration des enjeux liés au choix de ne pas devenir parent.

En croisant les approches historique, démographique, sociologique et psychologique, éclairage sur cette tendance croissante.

Article

La structure des ménages a un impact notable sur notre empreinte carbone. Et si la solution consistait à inventer de nouvelles façons de vivre ensemble ?

Article

La Fraternité, troisième pilier de la devise républicaine et représentation symbolique de la relation entre « famille » et « nation ». Mais demain, est-ce encore de ce lien dont nous aurons besoin ?

Article

Les réseaux sociaux s’incrustent au sein des familles : trait d’union ou facteur de division ?

Article

En prenant une perspective historique, que nous disent les évolutions du modèle familial porté par l’État en matière de contrat social ?

Interview de Cédric Van Styvendael

Vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la Culture et maire de Villeurbanne

Article

À quelles conditions nos fêtes pourraient-elles devenir plus écologiques ? Les chiffres-clé pour mieux comprendre là où l’on peut agir !

Article

A-t-on perdu le goût de la fête ? Cela date-t-il des confinements, ou le mal est-il plus profond ?

Article

Derrière les débats sur ce que peut ou doit être une authentique fête, des enjeux beaucoup moins légers que ce que le sujet pourrait laisser croire…

Article

Et si la possibilité d’une fête tenait avant tout à l’architecture des lieux de cohabitation ?

Article

Comment les médias sociaux et leurs algorithmes transforment notre manière de faire la fête.

Article

Quelles sont les principales sources d’émission de polluants, et quels effets ont-ils sur la santé et l’environnement ? Éléments de réponse en images et en chiffres.

Article

Fête et droit, deux champs irréconciliables ? Ou les deux faces d’une même pièce, assurant la régulation de l’ordre social et mobilisables de concert ?

Interview de Delphine Praud

Épidémiologiste au département Prévention Cancer Environnement de Centre Léon Bérard de Lyon

Article

À partir d’une étude du Centre Léon Bérard et du Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, quel impact de l’exposition quotidienne à un air pollué ?

Article

À partir du roman « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio et de son étude par Antoine Saint-Epondyle, réflexion sur les usages de l’imaginaire de l’air.

Article

Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Article

Quelles sont les raisons et les conséquences de l’usage croissant des outils de mesure de qualité de l’air par les citoyens ?

Article

Analyse et mise en perspective de l’ouvrage « L’art de gouverner la qualité de l’air » de Franck Boutaric, politologue spécialiste des enjeux de pollution atmosphérique.

Interview de Thomas Zimmermann

Co-fondateur du Lyon Street Food Festival

Article

Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?

Interview de Diane Dupré La Tour

Co-fondatrice des Petites Cantines

Article

D’où nous vient notre représentation de la « bonne chère », et comment évolue-t-elle ?

Article

À partir de nouvelles techniques de fermentation, analyse de la relation entre les humains, le vivant et les techniques.

Article

À partir des travaux des sociologues Vera King, Benigna Gerisch et Hartmut Rosa, réflexion sur l’introduction d’une logique d’optimisation dans notre relation au repas.

Article

De retour sur le devant de la scène culinaire mondiale, la gastronomie française conjugue soutien des pouvoirs publics et reconnaissance de la société civile.

Interview de Élisabeth Thiéblemont

Prospectiviste d’Eau de Paris

Article

Entre « L’eau mondialisée, La gouvernance en question » et la vision de l’association Eau Bien Commun, focus sur les mouvements sociaux liés à la gestion d’une ressource essentielle.

Article

Quel rôle pour la poésie dans l’émergence d’imaginaires nous réconciliant avec notre milieu ?

Article

Plongée dans les profondeurs d’un modèle économique où les mots « commun » et « besoin » sont remplacés par « offre » et « demande ».

Interview de Blandine Melay

Responsable du service Énergie Climat du Grand Lyon

Article

Refroidissement de data centers, extraction de métaux, gravure et nettoyage de semi-conducteurs : quid de la dépendance croissante à l’eau de l’industrie du numérique ?

Article

L’hydrobiologiste Christian Lévêque nous interpelle sur les concepts au cœur de la gouvernance de l’eau, et invite à élargir le cercle des décideurs.

Article

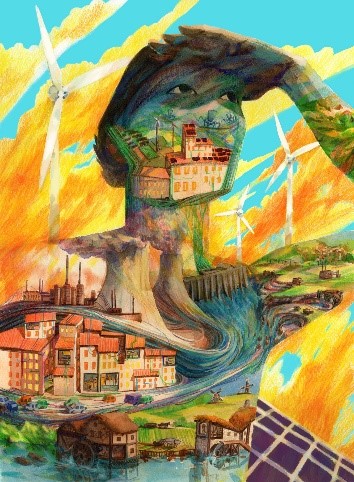

Un croisement du travail des historiens François Jarrige et Alexis Vrignon et du témoignage de Paul-Jean Couthenx de CoopaWatt pour saisir les enjeux de « l’énergie citoyenne ».

Étude

À partir d’une histoire de l’infrastructure énergétique, une réflexion pour penser la transformation de l’architecture de ces réseaux.

Article

Éolienne ou solaire, l’électricité verte a besoin de métaux rares. Quels dilemmes se cachent derrière la production locale d’énergies renouvelables ?

Article

En partant des nouvelles de SF de « Weight of Light », observation de pratiques émergentes qui associent dès aujourd’hui énergie solaire et numérique.

Article

Avec le collectif Paysages de l’Après-Pétrole, tour d’Europe des territoires dont le modèle de développement associe approche paysagère et transition écologique.

Article

De l’évolution de nos représentations symboliques jusqu’à la transformation concrète de notre base productive, réconcilier l’industrie et la société.

Article

Décryptage des perspectives ouvertes par les Scop, à travers les analyses croisées des parcours des entreprises Hélio-Corbeil et Solyver.

Article

Et si la fermeture d’un monde dépassé était le passage obligé pour nous ouvrir à de nouveaux horizons ?

Article

Analyse du point de vue de la militante Margaret Klein Salamon, pour qui l’urgence climatique exige de planifier la transformation de l’économie.

Article

À partir de l’ouvrage « L'Économie désirable - Sortir du monde thermo-fossile » de l’ingénieur, sociologue et économiste Pierre Veltz, réflexion sur le rôle du numérique dans une réindustrialisation écoresponsable.

Article

Quelles nouvelles représentations exige la réindustrialisation ? Analyse de l’ouvrage « Vers la renaissance industrielle » d’Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi.

Article

Synthèse du cycle de veille prospective consacrée au sport, ce champ où se rencontrent économie, écologie, technologie, santé et citoyenneté.

Article

Analyse de l’ouvrage « Une histoire populaire du football » de Mickaël Correia, auquel fait écho l’engagement féministe des Débuteuses lyonnaises.

Article

À partir de l’ouvrage collectif « Les Défis de l'Olympisme, entre héritage et innovation », tour d’horizon des grandes questions auxquelles les JO du futur devront répondre.

Article

Analyse de Playing against the clock, le rapport de l’ONG Rapid Transition Alliance consacré au développement du sport professionnel.

Article

Même dans le sport, « L’empire des chiffres » s’étend ! Analyse de l’évolution de nos activités physiques, à partir du travail du statisticien Olivier Martin.

Article

Analyse de l’ouvrage « Sport, démocratie participative et concertation ». Et si la participation citoyenne permettait de renouveler les politiques sportives ?

Article

Quelles perspectives les débats actuels sur la souveraineté numérique ouvrent-ils pour l’évolution des services publics locaux ?

Article

Entre géants du numérique et États en quête d’une nouvelle souveraineté en ligne, quid de la pensée critique et du militantisme de celles et ceux qui rêvent d’un Internet libre ?

Article

L’UE travaille actuellement à l’harmonisation et la régulation des usages numériques au sein de ses frontières. Avec sa directive sur le droit d’auteur, elle pose ses limites aux géants du web.

Article

Quel rapport entre écologie et souveraineté numérique ? Découvrez les enjeux soulevés par le rapport rendu par le Haut Conseil pour le Climat en décembre 2020.

Article

Avec son ouvrage « À la trace », Olivier Tesquet nous explique comment nos smartphones nous surveillent.

Article

Jacques Priol, consultant en gouvernance des données, tire les enseignements du projet Quayside à Toronto.

Article

En conclusion de ce cycle de réflexion, la Direction de la Prospective et du Dialogue public vous propose ce point de vue, entre synthèse des précédents billets et ouverture de perspectives.

Article

« Les Terrestres », la BD de Raphaëlle Macaron et Noël Mamère, nous propose un road-trip à la rencontre de ces « collapsonautes » qui ont fait « du combat pour la planète un mode de vie ».

Article

L’expo « Zones critiques », initiée et conçue par le sociologue et philosophe Bruno Latour pour le centre d’art ZKM, mêle arts et sciences pour alerter le public sur l’imminence de notre fin et l’inciter à réagir.

Article

À force de certitudes, les effondristes ont fini par agacer certains experts, tels que Catherine et Raphaël Larrère, qui s’en expliquent dans « Le pire n’est pas certain ». Ce qui ne veut pas dire que tout va bien…

Article

Avec son essai « Brutalisme », le philosophe Achille Mbembe nous emmène en Afrique, ce continent qui ne peut pas s’offrir « le luxe de la collapsologie », pour nous démontrer que quoi qu’il arrive, « le futur demeure ouvert ».

Article

À problème global, solution locale ? C’est ce que suggèrent Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq dans « Face à l’effondrement, si j’étais maire ? Comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience ».

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Article

Quelques données pour prendre la mesure du côté sombre de l’éclairage artificiel.

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard

Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.

Article

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?

Article

Réfléchir aux rapports entre littérature et santé mentale, en interrogeant subtilement les normes véhiculées par cette notion.

Jamais idéale, toujours critiquable, la famille reste le premier modèle de ce que l’on peut appeler « solidarité ». En cela, y réfléchir aujourd’hui pourrait bien nous être utile dès demain…

Article

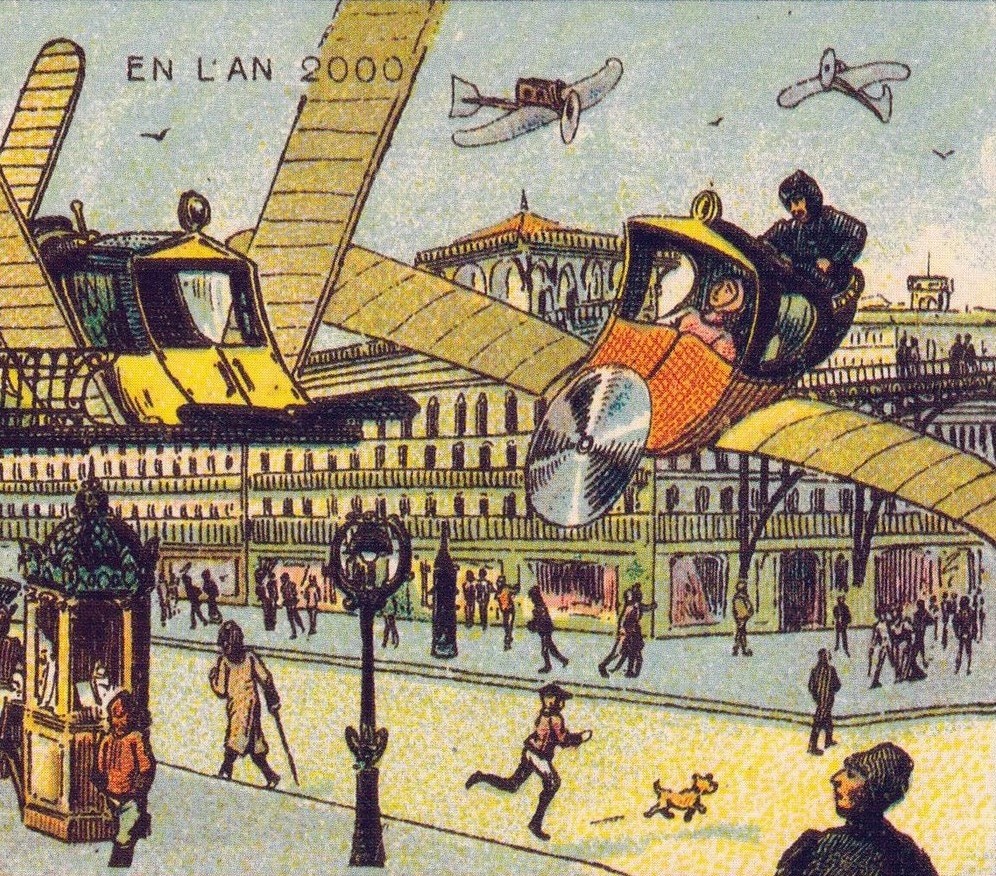

Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.