Veille M3 / À la recherche d’un sommeil perdu

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

< Retour au sommaire du dossier

Article

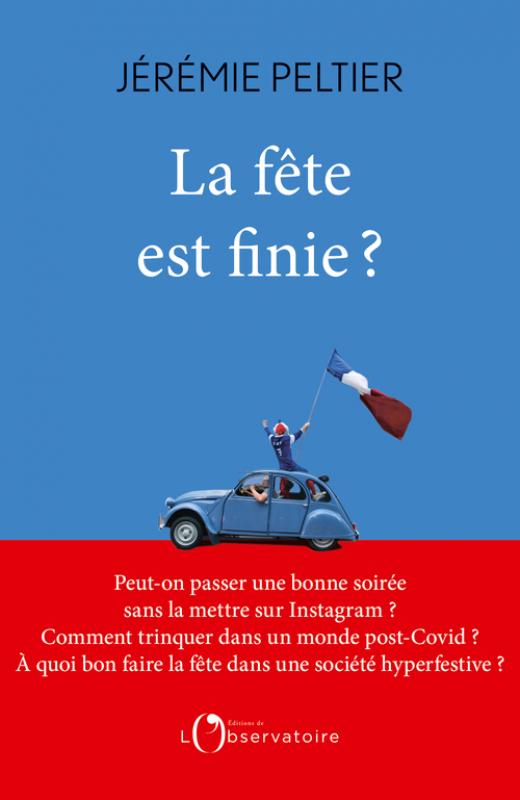

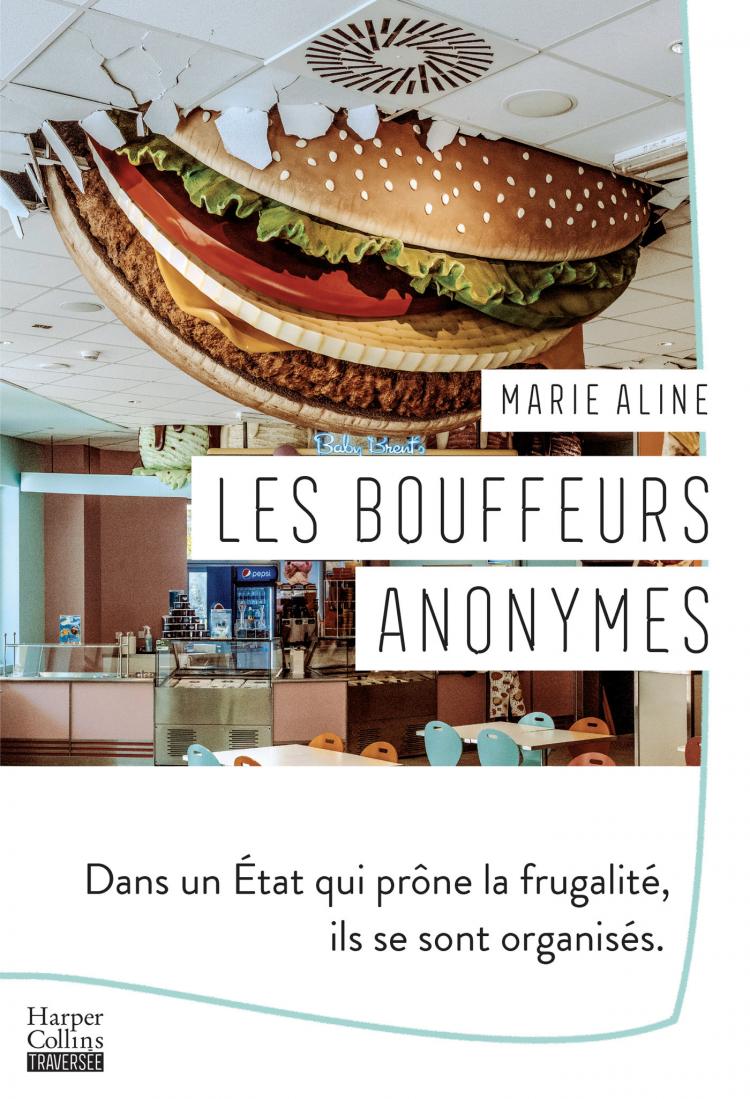

Dans son essai, paru à l’automne 2021, Jérémie Peltier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, interroge notre rapport à la fête : ce qu’il était et ce qu’il devient, sans détour et avec humour, mais non sans arguments. Depuis plusieurs décennies, l’effet conjugué de la réglementation de l’alcool au volant, du prix croissant des consommations, du contrôle de l’âge d’entrée aux établissements de nuit émousse la motivation de jeunes à les fréquenter. La France comptait 4 000 boîtes de nuit il y a quarante ans, 2 000 à 2 200 clubs et discothèques accueillaient du public en 2014 (Sacem).

Le marché des bistrots a aussi la gueule de bois : on comptait 200 000 débits de boisson en France en 1960, et plus que 38 800 en 2016 (France Boissons-Insee). Les 85% des Français affirmant la disparition des cafés comme regrettable ne suffisent pas à enrayer leur disparition (étude 2020, Odoxa). Mais la fermeture de lieux festifs et la montée de la régulation de la fête n’expliquent pas tout.

Aujourd’hui, « si notre société a mal à la fête et que cette dernière est morte bien avant la pandémie, c’est que la fête est devenue permanente, continue, quotidienne, sans rupture aucune, et qu’elle n’est plus séparable du reste », écrit Jérémie Peltier. La « festivisation intensive » décrite par Philippe Muray aurait anesthésié notre sens de la fête. Les appels à faire la fête tout le temps et en tout lieu l’auraient dénaturée.

Les centres commerciaux multiplient les événements pour faire vivre des expériences à leurs visiteurs. Les aménageurs rivalisent d’invention pour ludifier les espaces publics, à coup de mobiliers éphémères, d’aires de jeux ou de pianos publics. Les acteurs publics invitent à célébrer le patrimoine, les lumières, les voisins, la praline, les roses, la Mâchecroute… Le monde du travail n’échappe pas à la tendance, avec ses team buildings, ses babyfoots en salle de pause, la gamification des réunions de travail, ou ses Chief Happiness Officers, responsables du bien-être en entreprise.

Mais ces activités prescrites et porteuses d’intentions (faire consommer, attirer les visiteurs, améliorer la productivité) ne viennent-elles pas nous détourner finalement de moments festifs librement choisis ou improvisés, ouverts aux autres, et surtout pour notre simple plaisir ? Sommes-nous voués à devenir des Homo festivus comme les appelle Philippe Muray, habitant dans un monde hyperfestif où « la fête n’est plus en opposition, ou en contradiction, avec la vie quotidienne ; elle devient le quotidien même, tout le quotidien et rien que le quotidien » ?

Autre argument de taille sous la plume de Jérémie Peltier : la fête a perdu de ses attraits. La musique, ou plutôt sa musique, celle que l’on choisit de mettre dans ses oreilles, selon ses goûts, s’écoute désormais partout et tout le temps. Si la fête et la danse ont longtemps été associées, on danse aujourd’hui sur TikTok.

Sortir faire la fête pour rencontrer l’âme sœur ou un partenaire sexuel ? Trop incertain, trop long. Le hasard des rencontres et la séduction n’ont plus la cote. Les applications de rencontre et les réseaux sociaux sont là pour épargner l’inconfort de l’attente et des conversations légères avec des inconnus, la gêne d’être éconduit devant les autres, etc.

D’autres composantes de la fête ont aussi bien évolué. Si les consommations d’alcool sont en baisse, elles sont surtout plus « réfléchies ou adaptées aux circonstances » d’après l’Observatoire français des drogues et tendances addictives. La peur de perdre le contrôle, la crainte du lendemain difficile et de moindres performances scolaires ou professionnelles concurrencent le charme de l’ivresse, y compris chez les jeunes. Quant aux bons repas partagés, certains les voient en péril en raison de la progression des alimentations particulières et de la vente de plats individuels (raclette bowls, mini-fondues 1 personne), piétinant par-là l’esprit de convivialité à la Française.

Cette expression du philosophe Gilles Lipovetsky résume le tournant de notre rapport à la fête. On ne saurait plus célébrer les plaisirs de la vie au présent, sans arrière-pensées, en sortant de son quotidien et en mettant entre parenthèses ses soucis personnels et les problèmes du monde. Notre société plus individualiste rechignerait à mettre le soi de côté, le temps d’une fête.

Ainsi, il n’y a plus de fêtes communes qui permettent de sortir de sa vie, de ses habitudes, seulement des événements où s’expriment les goûts et les plaisirs propres à chacun. Le sur-mesure a totalement effacé le dépassement de soi dans le cadre festif - Jérémie Peltier

Et de plus en plus, on se regarde faire la fête plus qu’on ne fait la fête. Il suffit d’observer une salle de concert, les participants à un anniversaire ou un réveillon pour s’en convaincre… Les photographes et vidéastes amateurs sont légion et ne manquent pas de partager en temps réels des images de la fête sur Instagram, Snapchat, etc. Les fêtes, traditionnellement racontées le lendemain, se transmettent aujourd’hui en direct.

Si les Français sont moins enclins à faire la fête, c’est aussi parce qu’elle a perdu de sa légèreté, de son insouciance, de sa spontanéité. Aujourd’hui, la fête doit, selon l’auteur, être utile : faire passer un message, défendre une cause, s’indigner de quelque chose.

« Mais quand toute chanson, tout film, tout match de football ou toute émission de variété française devient un meeting politique ou un événement caritatif, un rappel à l’ordre, c’est la fête qui a définitivement fermé ses portes » Jérémie Peltier.

Les Français auraient-ils perdu toute gaieté, ou leur humour ? Des études montreraient qu’on rit trois fois moins que dans les années 50. Mais on peut aussi se demander si on a encore la possibilité d’être politiquement incorrect, inconsistant quelques heures ou juste insouciant le temps d’une soirée, tant ces pratiques sont critiquées sur les réseaux sociaux et jugées « inappropriées ».

Si nous avons perdu notre insouciance, notre époque n’y est pas non plus pour rien. L’aversion au risque prend de l’ampleur et est transmise aux enfants : leur mobilité piétonne et leur autonomie ont considérablement diminué en quatre générations. Les attaques terroristes de lieux festifs ont montré que nul n’est à l’abri. La pandémie a distendu les liens sociaux et accru la méfiance envers les autres. La solastalgie apparaît comme le nouveau mal du siècle… La peur de l’avenir et la crainte du monde extérieur nous conduisent à rester à distance d’une réalité anxiogène, résume l’essayiste Vincent Cocquebert dans La civilisation du cocon.

Dans un tel contexte, les Français disent ressentir un profond sentiment de vulnérabilité. Et, pour se ressourcer, ils se tournent très majoritairement vers… « la nature ». « Les autres » viennent loin derrière dans une enquête récente coordonnée par Monique Dagnaud, directrice de recherche à l’EHESS. Dans son étude des critères d’une vie réussie, l’Observatoire des perspectives utopiques des Français observe aussi que l’épanouissement personnel et la réalisation de soi sont largement plus recherchés (44%) que les sources de plaisir (23%), les relations aux autres (13%), le fait de vivre intensément et de multiplier les expériences (11%).

Lorsqu’on s’intéresse à la fête et à son avenir, il est naturel de tourner son regard vers la jeunesse. Même s’ils ne constituent pas une génération uniforme, les jeunes ont une sociabilité plus développée que la moyenne des Français, mais certains -2 millions tout de même- n’ont pas de réseau de sociabilité dense ou juste un seul réseau, et vivent vraisemblablement peu de moments festifs.

18% des jeunes de 15 à 30 ans interrogés présentent une situation objective d’isolement ou de vulnérabilité sociale car ils ne peuvent compter, au mieux que sur un seul réseau de sociabilité, soit 2 millions de jeunes. Ces personnes ne passent physiquement du temps avec d’autres personnes que très rarement (uniquement quelques fois dans l’année voire jamais), quels que soient les réseaux de sociabilité étudiés dans l’enquête : famille, amis, voisins, vie associative, professionnelle, scolaire ou étudiante - Crédoc - Fondation de France, 2017

D’après l’étude Solitudes 2021, la situation se serait même aggravée « En janvier 2021, les jeunes témoignent plus souvent d’un sentiment de solitude (33% vs 21% en janvier 2020) et un jeune sur deux dit se sentir abandonné, inutile, exclu (contre 35% en janvier 2020) ».

En réalité, les évolutions déjà évoquées touchent aussi les jeunes : le repli sur soi ou sur sa bulle sociale, la recherche d’un cocon rassurant, le spleen post-Covid… Bien sûr, et heureusement, les jeunes font encore la fête, mais la recherche de sécurité ou d’une moindre prise de risque se fait sentir. Même le binge drinking semble s’apparenter à une perte de contrôle organisée. Leurs fêtes évoluent. Les lieux investis pour « faire des soirées » dépendent de leurs mobilités résidentielle et sociale, mais aussi de leurs moyens. Beaucoup privilégient les espaces publics extérieurs ou leur domicile aux établissements de nuit, où la fête se révèle plus chère et est perçue comme un peu dépassée, voire même risquée.

On se sent bien entre nous pour faire la fête. La pinte est à 3,5 euros, on est en sécurité et on n’a pas à rentrer à vélo la nuit, c’est plus pratique - Lucas, 20 ans

On est sûr de passer une bonne soirée /sur le campus/ et de pas se faire emmerder, alors pourquoi aller ailleurs ? - Sarah, 21 ans

Oui, on fait la fête, on se retrouve quasiment tous les vendredis à 3-4 chez Nathan /le meilleur ami/ - Thibaut, 19 ans

Vous n’avez pas envie de faire des rencontres, de voir d'autres personnes ?/ Ben oui, on a envie de voir d'autres gens. Moi je vois souvent mes potes du lycée - Léa, 21 ans

Les fêtes « entre soi » semblent avoir de beaux jours devant elles : avec son cercle proche, comme les étudiants ci-dessus l’évoquent, mais peut-être aussi sous des formes plus radicales : sans enfants, sans la présence du sexe opposé, sans personnes fragiles ? Comme si on supportait de moins en moins l’autre ? Quand on sortira, ça sera pour des fêtes organisées et anticipées, où le hasard sera écarté, ou encore des fêtes insolites ou nostalgiques, pour retrouver les valeurs du passé, « une époque faite d’humour et de légèreté », explique Jérémie Peltier.

Les professionnels de la nuit et de la fête sont pourtant loin d’avoir dit leur dernier mot. Le livre blanc des États généraux du droit à la fête partage de nombreuses propositions, sous le prisme des politiques publiques, pour faire émerger et faire vivre un droit à la fête. On y lit aussi, s’il était encore nécessaire de le rappeler, que la fête ne doit pas s’éteindre.

La fête n’est pas qu’un temps non productif. Elle permet de consolider les codes sociaux et les appartenances sociales. Il y a des choses difficiles dans la vie que l’on accepte d’autant plus que des soupapes, des parenthèses comme la fête existent. La fête a non seulement un rôle de maintien de la cohésion surtout quand la vie quotidienne est difficile, mais elle offre aussi un lieu de partage émotionnel, un vecteur d’émotions positives comme la joie ou la bienveillance, et permet ainsi de nourrir l’espoir et la confiance dans la société et dans l’avenir, à revers de la dépressivité, de la colère et du sentiment d’injustice qui se répandent aujourd’hui - Christophe Moreau, sociologue

« Il faut qu'ça bouge, il faut qu'ça tremble, il faut qu'ça transpire encore / Dans le bordel des bars le soir / Débraillés dans le noir / Il faudra réapprendre à boire / Il faudra respirer encore… »

Pour aller plus loin :

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

Article

La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article

Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article

Dans une société tournée vers une consommation à outrance, la sobriété peut-elle dessiner un nouveau chemin vers le bien-être ?

Article

Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article

Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article

La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

Au cœur des débats qui entourent la redirection de nos organisations, le rapport entre transition et modernité interroge les ressources intellectuelles disponibles pour penser le futur.

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article

À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?

Article

Dans son ouvrage « Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques », le psychiatre Jean-Victor Blanc s’appuie sur les œuvres et figures de la culture populaire pour parler différemment de la santé mentale.

Article

Et si le web nous rendait fou ? Ou pire, malheureux ? Analyse de l’impact des TIC sur notre santé mentale…

Interview de Lucie Vacher

VP de la Métropole de Lyon Enfance, Famille et Jeunesse

Article

La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?

Article

À partir de l’ouvrage « Pas d’enfant. La volonté de ne pas engendrer » d’Anne Gotman, exploration des enjeux liés au choix de ne pas devenir parent.

En croisant les approches historique, démographique, sociologique et psychologique, éclairage sur cette tendance croissante.

Article

La structure des ménages a un impact notable sur notre empreinte carbone. Et si la solution consistait à inventer de nouvelles façons de vivre ensemble ?

Article

La Fraternité, troisième pilier de la devise républicaine et représentation symbolique de la relation entre « famille » et « nation ». Mais demain, est-ce encore de ce lien dont nous aurons besoin ?

Article

Les réseaux sociaux s’incrustent au sein des familles : trait d’union ou facteur de division ?

Article

En prenant une perspective historique, que nous disent les évolutions du modèle familial porté par l’État en matière de contrat social ?

Interview de Cédric Van Styvendael

Vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la Culture et maire de Villeurbanne

Article

À quelles conditions nos fêtes pourraient-elles devenir plus écologiques ? Les chiffres-clé pour mieux comprendre là où l’on peut agir !

Article

A-t-on perdu le goût de la fête ? Cela date-t-il des confinements, ou le mal est-il plus profond ?

Article

Derrière les débats sur ce que peut ou doit être une authentique fête, des enjeux beaucoup moins légers que ce que le sujet pourrait laisser croire…

Article

Et si la possibilité d’une fête tenait avant tout à l’architecture des lieux de cohabitation ?

Article

Comment les médias sociaux et leurs algorithmes transforment notre manière de faire la fête.

Article

Quelles sont les principales sources d’émission de polluants, et quels effets ont-ils sur la santé et l’environnement ? Éléments de réponse en images et en chiffres.

Article

Fête et droit, deux champs irréconciliables ? Ou les deux faces d’une même pièce, assurant la régulation de l’ordre social et mobilisables de concert ?

Interview de Delphine Praud

Épidémiologiste au département Prévention Cancer Environnement de Centre Léon Bérard de Lyon

Article

À partir d’une étude du Centre Léon Bérard et du Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, quel impact de l’exposition quotidienne à un air pollué ?

Article

À partir du roman « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio et de son étude par Antoine Saint-Epondyle, réflexion sur les usages de l’imaginaire de l’air.

Article

Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Article

Quelles sont les raisons et les conséquences de l’usage croissant des outils de mesure de qualité de l’air par les citoyens ?

Article

Analyse et mise en perspective de l’ouvrage « L’art de gouverner la qualité de l’air » de Franck Boutaric, politologue spécialiste des enjeux de pollution atmosphérique.

Interview de Thomas Zimmermann

Co-fondateur du Lyon Street Food Festival

Article

Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?

Interview de Diane Dupré La Tour

Co-fondatrice des Petites Cantines

Article

D’où nous vient notre représentation de la « bonne chère », et comment évolue-t-elle ?

Article

À partir de nouvelles techniques de fermentation, analyse de la relation entre les humains, le vivant et les techniques.

Article

À partir des travaux des sociologues Vera King, Benigna Gerisch et Hartmut Rosa, réflexion sur l’introduction d’une logique d’optimisation dans notre relation au repas.

Article

De retour sur le devant de la scène culinaire mondiale, la gastronomie française conjugue soutien des pouvoirs publics et reconnaissance de la société civile.

Interview de Élisabeth Thiéblemont

Prospectiviste d’Eau de Paris

Article

Entre « L’eau mondialisée, La gouvernance en question » et la vision de l’association Eau Bien Commun, focus sur les mouvements sociaux liés à la gestion d’une ressource essentielle.

Article

Quel rôle pour la poésie dans l’émergence d’imaginaires nous réconciliant avec notre milieu ?

Article

Plongée dans les profondeurs d’un modèle économique où les mots « commun » et « besoin » sont remplacés par « offre » et « demande ».

Interview de Blandine Melay

Responsable du service Énergie Climat du Grand Lyon

Article

Refroidissement de data centers, extraction de métaux, gravure et nettoyage de semi-conducteurs : quid de la dépendance croissante à l’eau de l’industrie du numérique ?

Article

L’hydrobiologiste Christian Lévêque nous interpelle sur les concepts au cœur de la gouvernance de l’eau, et invite à élargir le cercle des décideurs.

Article

Un croisement du travail des historiens François Jarrige et Alexis Vrignon et du témoignage de Paul-Jean Couthenx de CoopaWatt pour saisir les enjeux de « l’énergie citoyenne ».

Étude

À partir d’une histoire de l’infrastructure énergétique, une réflexion pour penser la transformation de l’architecture de ces réseaux.

Article

Éolienne ou solaire, l’électricité verte a besoin de métaux rares. Quels dilemmes se cachent derrière la production locale d’énergies renouvelables ?

Article

En partant des nouvelles de SF de « Weight of Light », observation de pratiques émergentes qui associent dès aujourd’hui énergie solaire et numérique.

Article

Avec le collectif Paysages de l’Après-Pétrole, tour d’Europe des territoires dont le modèle de développement associe approche paysagère et transition écologique.

Article

De l’évolution de nos représentations symboliques jusqu’à la transformation concrète de notre base productive, réconcilier l’industrie et la société.

Article

Décryptage des perspectives ouvertes par les Scop, à travers les analyses croisées des parcours des entreprises Hélio-Corbeil et Solyver.

Article

Et si la fermeture d’un monde dépassé était le passage obligé pour nous ouvrir à de nouveaux horizons ?

Article

Analyse du point de vue de la militante Margaret Klein Salamon, pour qui l’urgence climatique exige de planifier la transformation de l’économie.

Article

À partir de l’ouvrage « L'Économie désirable - Sortir du monde thermo-fossile » de l’ingénieur, sociologue et économiste Pierre Veltz, réflexion sur le rôle du numérique dans une réindustrialisation écoresponsable.

Article

Quelles nouvelles représentations exige la réindustrialisation ? Analyse de l’ouvrage « Vers la renaissance industrielle » d’Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi.

Article

Synthèse du cycle de veille prospective consacrée au sport, ce champ où se rencontrent économie, écologie, technologie, santé et citoyenneté.

Article

Analyse de l’ouvrage « Une histoire populaire du football » de Mickaël Correia, auquel fait écho l’engagement féministe des Débuteuses lyonnaises.

Article

À partir de l’ouvrage collectif « Les Défis de l'Olympisme, entre héritage et innovation », tour d’horizon des grandes questions auxquelles les JO du futur devront répondre.

Article

Analyse de Playing against the clock, le rapport de l’ONG Rapid Transition Alliance consacré au développement du sport professionnel.

Article

Même dans le sport, « L’empire des chiffres » s’étend ! Analyse de l’évolution de nos activités physiques, à partir du travail du statisticien Olivier Martin.

Article

Analyse de l’ouvrage « Sport, démocratie participative et concertation ». Et si la participation citoyenne permettait de renouveler les politiques sportives ?

Article

Quelles perspectives les débats actuels sur la souveraineté numérique ouvrent-ils pour l’évolution des services publics locaux ?

Article

Entre géants du numérique et États en quête d’une nouvelle souveraineté en ligne, quid de la pensée critique et du militantisme de celles et ceux qui rêvent d’un Internet libre ?

Article

L’UE travaille actuellement à l’harmonisation et la régulation des usages numériques au sein de ses frontières. Avec sa directive sur le droit d’auteur, elle pose ses limites aux géants du web.

Article

Quel rapport entre écologie et souveraineté numérique ? Découvrez les enjeux soulevés par le rapport rendu par le Haut Conseil pour le Climat en décembre 2020.

Article

Avec son ouvrage « À la trace », Olivier Tesquet nous explique comment nos smartphones nous surveillent.

Article

Jacques Priol, consultant en gouvernance des données, tire les enseignements du projet Quayside à Toronto.

Article

En conclusion de ce cycle de réflexion, la Direction de la Prospective et du Dialogue public vous propose ce point de vue, entre synthèse des précédents billets et ouverture de perspectives.

Article

« Les Terrestres », la BD de Raphaëlle Macaron et Noël Mamère, nous propose un road-trip à la rencontre de ces « collapsonautes » qui ont fait « du combat pour la planète un mode de vie ».

Article

L’expo « Zones critiques », initiée et conçue par le sociologue et philosophe Bruno Latour pour le centre d’art ZKM, mêle arts et sciences pour alerter le public sur l’imminence de notre fin et l’inciter à réagir.

Article

À force de certitudes, les effondristes ont fini par agacer certains experts, tels que Catherine et Raphaël Larrère, qui s’en expliquent dans « Le pire n’est pas certain ». Ce qui ne veut pas dire que tout va bien…

Article

Avec son essai « Brutalisme », le philosophe Achille Mbembe nous emmène en Afrique, ce continent qui ne peut pas s’offrir « le luxe de la collapsologie », pour nous démontrer que quoi qu’il arrive, « le futur demeure ouvert ».

Article

À problème global, solution locale ? C’est ce que suggèrent Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq dans « Face à l’effondrement, si j’étais maire ? Comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience ».

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Article

Quelques données pour prendre la mesure du côté sombre de l’éclairage artificiel.

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard

Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.

Article

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?

Article

Réfléchir aux rapports entre littérature et santé mentale, en interrogeant subtilement les normes véhiculées par cette notion.

Jamais idéale, toujours critiquable, la famille reste le premier modèle de ce que l’on peut appeler « solidarité ». En cela, y réfléchir aujourd’hui pourrait bien nous être utile dès demain…

Article

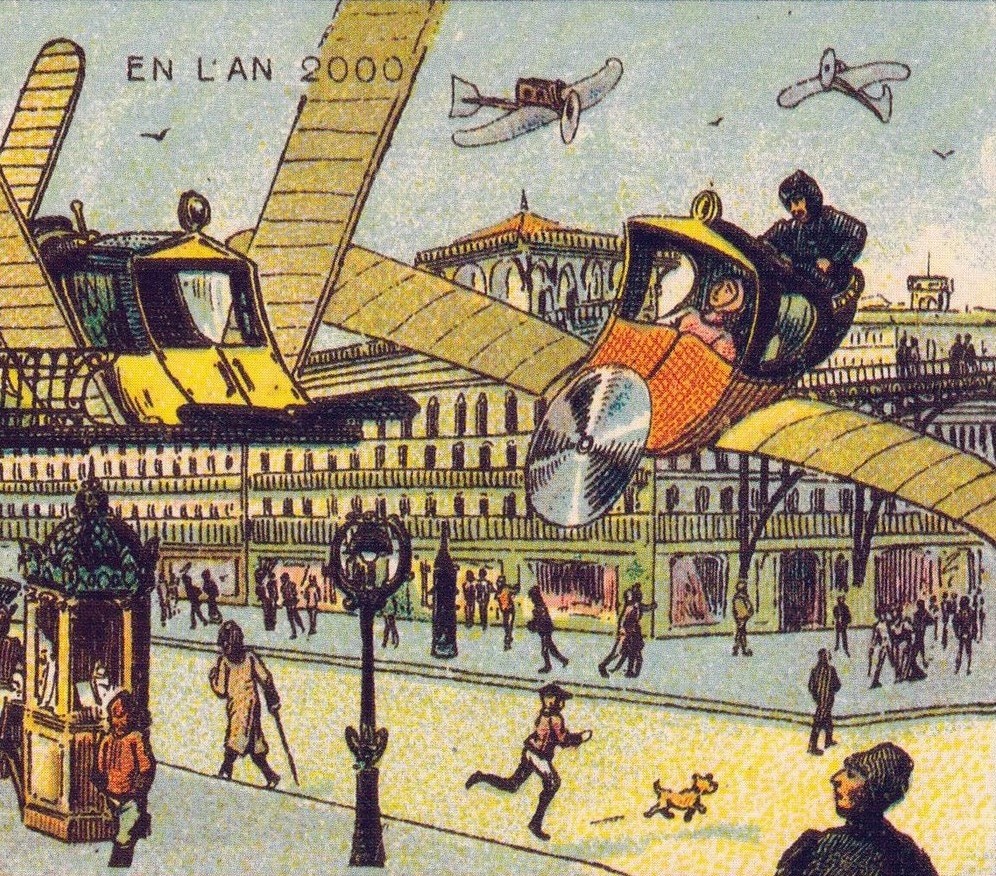

Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.