Veille M3 / À la recherche d’un sommeil perdu

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

< Retour au sommaire du dossier

Article

En 2022, les éditions Météores republiaient En finir avec le capitalisme thérapeutique du psychologue et thérapeute Josep Rafanell i Orra, qui met en avant au fil de ses enquêtes le travail de normalisation et de contrôle des institutions de santé mentale, et la confusion croissante entre soin et gestion des « surnuméraires » à réintégrer dans l’économie. Publié initialement en 2011, cet ouvrage avait été suivi en 2018, toujours par le même auteur d’un influent Fragmenter le monde, qui appelait à une singularisation des communautés contre une normalisation envahissante.

À l’heure où la culture se voit sommée d’inventer de nouveaux imaginaires, post-capitalistes, adaptés à l’Anthropocène et émancipateurs, où l’on déplore la destruction de la psychiatrie publique et plaide pour une psychiatrie indisciplinée, l’art peut-il agir comme outil de fragmentation, qui ouvrirait ces « disciplines » ?

En interrogeant notre rapport à la limite, à la Raison, l’art brut, en particulier, questionne la Modernité occidentale quand celle-ci se confronte justement à ses limites et à celles de la planète.

Depuis le 16e siècle, la folie a été progressivement exclue de la société. À l’invention de l’institution asilaire, dans ce que Michel Foucault nomme « l’âge classique » répond, au 20e siècle, une profonde remise en cause du modèle aliéniste. Si dès 1925, Albert Londres dénonce l’asile qui n’a « pas pour base l’idée de soigner et guérir des hommes atteints d’une maladie mentale, mais la crainte que ces hommes inspirent à la société », la critique se radicalise à partir de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi la psychothérapie institutionnelle naît en France sous l’influence de François Tosquelles, Lucien Bonnafé, Jean Oury ou Félix Guattari et d’institutions comme la clinique de la Borde, de Saint-Alban, ou de la Chesnaie. En Italie, la psychiatrie démocratique inventée par Franco Basaglia sera à l’origine de la Loi 180, qui aboutira en 1999 à la fermeture des hôpitaux psychiatriques.

La désintutionnalisation, passant par exemple par la fermeture des institutions psychiatriques, mais surtout par la promotion d’une égalité de traitement entre les patients psychiatriques et les autres, induit de passer de la garde et de la coercition au traitement et au soin. Cette approche a vu son influence largement contrebalancée par le développement d’une logique de contrôle et d’inspiration positiviste et économiciste dans l’approche des troubles psychiatriques.

Parallèlement au débat sur l’institution psychiatrique qui traverse le 20e siècle, la parution en 1922 de l’ouvrage Expressions de la Folie par le psychiatre Hans Prinzhorn secoue la création artistique. Il se développe alors un attrait pour l’« art des fous ». Du mouvement surréaliste, qui cherche à travailler la matière inspirée de l’inconscient, la dynamique se poursuit jusqu’à la conceptualisation dans les années 1940 par Jean Dubuffet de l'art brut. Si le terme opère comme une synthèse entre des expressions artistiques disparates -l’art psychopathologique, l’art médiumnique ou encore l’art des marginaux -, il enferme aussi et ordonnance.

À la lecture de cette histoire, il apparaît que la forme institutionnelle conditionne l’expression artistique, ainsi, la clinique de Saint-Alban accueille nombre d’artistes « brut » : du sculpteur Auguste Forestier à Marguerite Sirvins. À l’inverse, la slameuse et autrice Treize dénonce aujourd’hui une approche disciplinaire et infantilisante de la psychiatrie, un « assommage médicamenteux » et nourrit son art de l’ouverture du « huis clos psychiatrique ». Au point que pour le psychiatre et écrivain lyonnais Emmanuel Venet, dans le paradigme néolibéral actuel de la psychiatrie, « la société en arrive à neuroleptiser ses poètes, ses saltimbanques et ses adolescents révoltés. » En retournant la phrase d’Albert Londres, on pourrait se demander si l’asile ne répond pas moins à la crainte que les fous « inspirent à la société », qu’au risque qu’ils inspirent cette dernière.

À l’inverse de cette normalisation, l’art brut est un exercice se rapprochant de l’« expérience-limite », chez des auteurs comme Michel Foucault ou Maurice Blanchot, comme rencontre avec une extériorité radicale mais aussi comme forme d’inatteignabilité de l’artiste, échappant à la pleine compréhension du spectateur. Par sa remise en cause des fondements radicaux de l’existence, l’art brut comme monde privé d’un fondement absolu (arkhé) auquel raccrocher des valeurs sociales est an-archiste.

Enfin, largement autotélique et auto-référentiel, l’art brut échappe au pastoralisme de la psychiatrie qui vise à soigner, réinsérer, ré-adapter ces populations « excédentaires » au sens de Beatrice Adler-Bolton et Artie Vierkant, qui entendent par là « l’ensemble des personnes exclues du fait des principes normatifs qui guident les politiques publiques, en particulier en matière de santé » (cité par Alexandre Monnin, Politiser le renoncement, Divergences, 2023).

Au-delà de cette auto-référentialité, l’art brut manifeste, de la part de ses auteurs, un attachement au processus créatif plutôt qu’à l'œuvre comme résultat de celui-ci. Comme pulsion créatrice nue, sans filtre et sans discours, réalisée hors de l’influence de la culture et du marché, les exemples sont nombreux du peu de cas que manifestent les artistes « brut » à l’égard de leurs œuvres finis et de leur valeur potentielle. Ainsi Scottie Wilson qui vend ses œuvres dans des caravanes et finit par en brader devant la galerie qui l’expose, jugeant les prix scandaleux. De même Augustin Lesage, qui indexe les prix de ses œuvres sur son salaire-horaire de mineur. Enfin, le peintre Hassan, sans domicile fixe du quartier du Born à Barcelone, présenté dans le récent documentaire de Simon Backès La folie Art brut.

Paradoxalement, en refusant, par désintérêt ou rejet, la valorisation de leurs œuvres, les artistes brut s’exposent à leur récupération par le marché de l’art. En témoignent les « fairs » dédiées à l’art brut, ou la forte croissance de ce marché qui fait suite à l’engouement muséal pour cet art. Rejoignant la « tentation de l’art contemporain » se rendant indisponible pour une rencontre avec le spectateur, l’art brut manifeste une « certaine aptitude à l’éblouissement », selon les termes de Nicolas de Staël. Mais comme l’art contemporain, il est devenu, en dépit de ses tentatives de fuite, une marchandise du marché très spéculatif de l’art.

On lit la même dynamique chez Louisa Yousfi, dans son récent essai Rester Barbares, dans lequel elle analyse les stratégies d’insaisissabilité mises en œuvre par certains rappeurs. À partir notamment de l’analyse de la situation post-coloniale proposée par Franz Fanon et de l’entreprise de récupération de la langue déployée par Kateb Yacine, elle analyse les trajectoires de Booba et du duo PNL : « Se raconter en barbare devient une façon paradoxale de se raconter en humain sans se livrer aux bons sentiments de la civilisation, à son misérabilisme pervers ». Et pourtant, ces artistes figurent parmi les mieux implantés sur le marché musical. On retrouve cette captation par le marché d’un art fuyant, voire critique, dans la mise en avant, à partir des années 1960, de la performance, du happening comme expression artistique. Là encore, l’insaisissabilité de l’instant, son impossible transformation en marchandise, recherchée par l’un de ses promoteurs, Harald Szeemann, fit long feu.

À rebours de cette incompatibilité de l’expression artistique avec son inscription dans la sphère marchande, la santé mentale est devenue un terrain d’expression prisé. Le monde du rap s’y est ouvert, avec des artistes comme Kid Cudi, le single « 1–800–273–8255 » (le numéro d’aide d’urgence suicide aux États-Unis) du rappeur Logic, ou avec la mise en avant de la bipolarité de Kanye West, notamment sur la pochette d’un album baptisé Ye sur laquelle on peut lire « I hate being bi-polar, it’s awesome » («Je déteste être bipolaire, c’est génial »).

En Europe, après Disiz il y a quelques années, le rappeur Stromae a lui aussi affiché ses souffrances à travers un happening remarqué. Si l’on en croit le documentaire Santé mentale : Dans la tête du rap Français de Chloé Sarramea, la tendance serait en plein essor. Jusqu’à faire du trouble mental un argument marketing ? C’est le pari d’un jeune rappeur dans une émission Netflix visant à découvrir de « nouveaux talents ». En 2017, l’association anglaise Help Musicians concluait son rapport sur cette phrase : « Faire de la musique est thérapeutique. Mais essayer d’y faire carrière est dévastateur ».

L’art brut comporte dans sa définition même une part de marginalité, aussi les enquêtes de Josep Rafanell i Orra, présentées en première partie de l’ouvrage, le mènent à travailler en milieu pénitentiaire, avec une « confrérie de crackeurs », auprès des publics de l’aide sociale à l’enfance, lors d’ateliers d’art-thérapie organisés par l’A.E.R.I en Seine-Saint-Denis, auprès de communautés Rroms dans le même département, ou dans des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM). À partir de ces expériences, il plaide pour une reconfiguration des rapports entre les professionnels de santé et les populations « objet » du soin, notamment par l’association de ces dernières à leurs parcours thérapeutique, l’autogestion des lieux, ainsi que par l’organisation d’une porosité entre les dispositifs assistanciels et les communautés locales. Il appelle ainsi non pas à soigner, mais à « prendre soin » des individus et de leurs mondes, de leurs relations, et ainsi à sortir d’une « passion du diagnostic ».

C’est à partir de ces expériences que Josep Rafanell i Orra propose, dans la seconde moitié de l’ouvrage, d’En finir avec le capitalisme thérapeutique. Par l’instauration d’un « communisme du soin » qui s’opposerait alors « irrémédiablement à l’organisation systémique des populations », à un « système de santé » donc, et reposerait sur des communautés thérapeutiques situées, appartenant à leurs lieux de singularisation collective. Tout l’inverse donc de l’institution totalitaire analysée en 1961 par E. Goffman dans Asiles qui reposait sur des fonctions de neutralisation des différences, de réadaptation à l’ordre social, bref à la mortification des identités.

Ainsi dans la perspective de Josep Rafanell i Orra, qui pose le travail social comme accueil et écoute, soit comme une « communisation de l’expérience », les espaces de soin seraient des hétérotopies. Des lieux de rencontre avec la différence et de circulation avec d’autres formes communautaires, dotées d’une dimension politique dès-lors qu’y surgirait des expériences s’opposant. « Une politique du soin doit conduire à la restauration de la différence dans la construction de la communauté » écrit l’auteur, qui développe cette thématique dans Fragmenter le monde et l’aborde dans une rencontre avec des artistes au Théâtre des Amandiers. Dans un numéro de la revue Rhizome, éditée par l'Orspere Samdarra et dédiée à l’art, l’artiste Alexis Forestier écrit : « C’est de la marge dont il est question. Un intérêt, une attirance même, pour ce qui se dessine à la marge de la société, ce qui n’entre pas dans la norme. La forme fragmentaire répond parfaitement à cette attirance ».

Ce communisme du soin appelle aussi à requestionner le « travail politique de labellisation et de relégation qui accompagne la cristallisation de ces identités », écrit Alexandre Monnin à propos de Health Communism, notamment en refusant que celle-ci soit opérée à partir du potentiel productif des individus concernés. Au-delà de ces publications, la journaliste Claire Richard, déjà autrice d’un podcast dédié à la santé autrement, a publié en août 2023 un manuel sur la santé communautaire rappelant la dimension politique du soin. Dans le même temps, la parution d’une Psychanalyse du reste du monde semble ouvrir la voie à un élargissement de ces problématiques, vers d’autres approches de la santé mentale.

« On juge du degré de civilisation d’une société à la façon dont elle traite ses fous » proclamait le psychiatre Lucien Bonnafé. Avec l’art brut, on peut poser la question de savoir si la portée stigmatisante de la phrase doit porter sur le mot « fous » ou sur le mot « civilisation ». En provoquant notre rapport à la « Raison », l’art brut invite à des déplacements cosmogoniques.

Dans Retour à la parole sauvage, le poète en langue créole Monchoachi, oppose à la « Raison » (Ratio) qui fonde notre modernité, la « Pensée ». Si la Pensée se fonde sur une acception du monde comme Cosmos ordonné, la Raison envisage elle la nature comme sauvage et chaotique et qu’il conviendrait dès lors d’ordonner. De ce point de vue, en questionnant notre rapport à la norme et à notre gestion des limites, l’art brut figure la surdité de la « Raison » au chant du monde. Et Monchoachi de souligner « ne pas prendre la mesure du monde comme chant, cela revient sans nul doute pour la parole à perdre mesure, autrement dit, à “déparler”, à délirer ». Ainsi la folie ne serait peut-être pas d’imaginer d’autres mondes possibles, mais bien de ne pas poser la question : « Comment ce monde est-il possible » ? Et de ne pas voir dans l'œuvre d’Adolf Wölfli une réponse au Fragment 41 d’Héraclite, cité par Monchoachi : « La sagesse consiste en une seule chose : être familier de la pensée qui gouverne le tout par le moyen du tout ».

À l’aune de catastrophes écologiques annoncées, le concept de « santé mentale sociale » d’Erich Fromm permet d’envisager le développement de l’éco-anxiété comme angoisse collective liée à la fois à la promotion de comportements nuisibles aux équilibres planétaires et à l’impuissance ressentie pour y faire face. Si la catastrophe signe littéralement « la chute du chant », l’art brut comme célébration du chant du monde est sans doute un témoin de la folie de notre civilisation. Un chant qui résonne avec l’appel de Josep Rafanell i Orra de dialoguer avec, et entretenir des altérités radicales au sein de ce qu’il nomme « communisme du soin ».

Héraclite, dans le Fragment n°30 écrit « Ce monde-ci dans son ordre (…) a toujours été, et il est, et il sera feu toujours vivant ». Le documentariste Arthur Borgnis répond (avec William Blake), dans une magnifique rencontre documentaire avec l’art brut, que l’éternité n’a pas de porte de sortie, contrairement à l’asile.

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

Article

La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article

Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article

Dans une société tournée vers une consommation à outrance, la sobriété peut-elle dessiner un nouveau chemin vers le bien-être ?

Article

Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article

Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article

La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

Au cœur des débats qui entourent la redirection de nos organisations, le rapport entre transition et modernité interroge les ressources intellectuelles disponibles pour penser le futur.

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article

À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?

Article

Dans son ouvrage « Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques », le psychiatre Jean-Victor Blanc s’appuie sur les œuvres et figures de la culture populaire pour parler différemment de la santé mentale.

Article

Et si le web nous rendait fou ? Ou pire, malheureux ? Analyse de l’impact des TIC sur notre santé mentale…

Interview de Lucie Vacher

VP de la Métropole de Lyon Enfance, Famille et Jeunesse

Article

La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?

Article

À partir de l’ouvrage « Pas d’enfant. La volonté de ne pas engendrer » d’Anne Gotman, exploration des enjeux liés au choix de ne pas devenir parent.

En croisant les approches historique, démographique, sociologique et psychologique, éclairage sur cette tendance croissante.

Article

La structure des ménages a un impact notable sur notre empreinte carbone. Et si la solution consistait à inventer de nouvelles façons de vivre ensemble ?

Article

La Fraternité, troisième pilier de la devise républicaine et représentation symbolique de la relation entre « famille » et « nation ». Mais demain, est-ce encore de ce lien dont nous aurons besoin ?

Article

Les réseaux sociaux s’incrustent au sein des familles : trait d’union ou facteur de division ?

Article

En prenant une perspective historique, que nous disent les évolutions du modèle familial porté par l’État en matière de contrat social ?

Interview de Cédric Van Styvendael

Vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la Culture et maire de Villeurbanne

Article

À quelles conditions nos fêtes pourraient-elles devenir plus écologiques ? Les chiffres-clé pour mieux comprendre là où l’on peut agir !

Article

A-t-on perdu le goût de la fête ? Cela date-t-il des confinements, ou le mal est-il plus profond ?

Article

Derrière les débats sur ce que peut ou doit être une authentique fête, des enjeux beaucoup moins légers que ce que le sujet pourrait laisser croire…

Article

Et si la possibilité d’une fête tenait avant tout à l’architecture des lieux de cohabitation ?

Article

Comment les médias sociaux et leurs algorithmes transforment notre manière de faire la fête.

Article

Quelles sont les principales sources d’émission de polluants, et quels effets ont-ils sur la santé et l’environnement ? Éléments de réponse en images et en chiffres.

Article

Fête et droit, deux champs irréconciliables ? Ou les deux faces d’une même pièce, assurant la régulation de l’ordre social et mobilisables de concert ?

Interview de Delphine Praud

Épidémiologiste au département Prévention Cancer Environnement de Centre Léon Bérard de Lyon

Article

À partir d’une étude du Centre Léon Bérard et du Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, quel impact de l’exposition quotidienne à un air pollué ?

Article

À partir du roman « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio et de son étude par Antoine Saint-Epondyle, réflexion sur les usages de l’imaginaire de l’air.

Article

Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Article

Quelles sont les raisons et les conséquences de l’usage croissant des outils de mesure de qualité de l’air par les citoyens ?

Article

Analyse et mise en perspective de l’ouvrage « L’art de gouverner la qualité de l’air » de Franck Boutaric, politologue spécialiste des enjeux de pollution atmosphérique.

Interview de Thomas Zimmermann

Co-fondateur du Lyon Street Food Festival

Article

Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?

Interview de Diane Dupré La Tour

Co-fondatrice des Petites Cantines

Article

D’où nous vient notre représentation de la « bonne chère », et comment évolue-t-elle ?

Article

À partir de nouvelles techniques de fermentation, analyse de la relation entre les humains, le vivant et les techniques.

Article

À partir des travaux des sociologues Vera King, Benigna Gerisch et Hartmut Rosa, réflexion sur l’introduction d’une logique d’optimisation dans notre relation au repas.

Article

De retour sur le devant de la scène culinaire mondiale, la gastronomie française conjugue soutien des pouvoirs publics et reconnaissance de la société civile.

Interview de Élisabeth Thiéblemont

Prospectiviste d’Eau de Paris

Article

Entre « L’eau mondialisée, La gouvernance en question » et la vision de l’association Eau Bien Commun, focus sur les mouvements sociaux liés à la gestion d’une ressource essentielle.

Article

Quel rôle pour la poésie dans l’émergence d’imaginaires nous réconciliant avec notre milieu ?

Article

Plongée dans les profondeurs d’un modèle économique où les mots « commun » et « besoin » sont remplacés par « offre » et « demande ».

Interview de Blandine Melay

Responsable du service Énergie Climat du Grand Lyon

Article

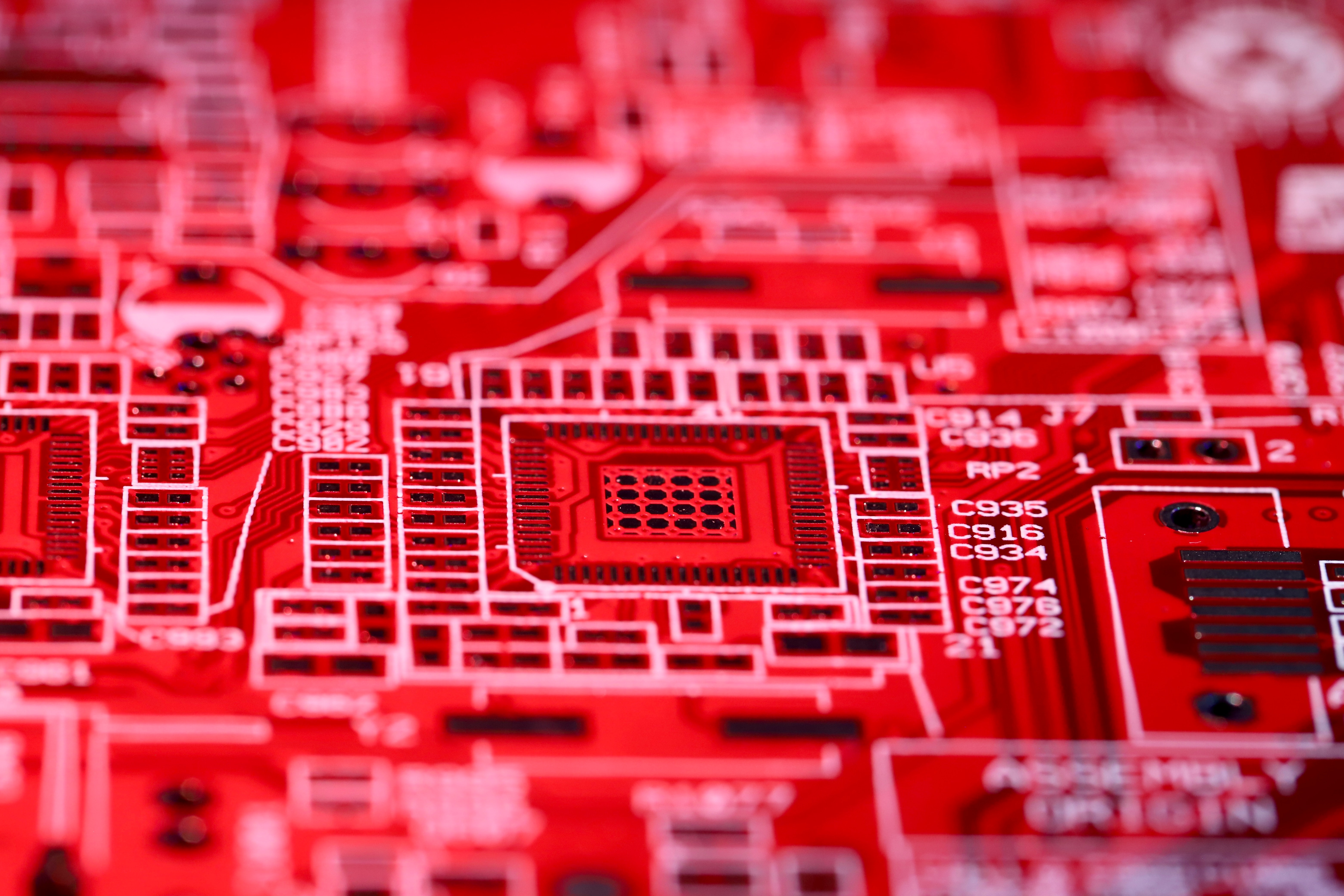

Refroidissement de data centers, extraction de métaux, gravure et nettoyage de semi-conducteurs : quid de la dépendance croissante à l’eau de l’industrie du numérique ?

Article

L’hydrobiologiste Christian Lévêque nous interpelle sur les concepts au cœur de la gouvernance de l’eau, et invite à élargir le cercle des décideurs.

Article

Un croisement du travail des historiens François Jarrige et Alexis Vrignon et du témoignage de Paul-Jean Couthenx de CoopaWatt pour saisir les enjeux de « l’énergie citoyenne ».

Étude

À partir d’une histoire de l’infrastructure énergétique, une réflexion pour penser la transformation de l’architecture de ces réseaux.

Article

Éolienne ou solaire, l’électricité verte a besoin de métaux rares. Quels dilemmes se cachent derrière la production locale d’énergies renouvelables ?

Article

En partant des nouvelles de SF de « Weight of Light », observation de pratiques émergentes qui associent dès aujourd’hui énergie solaire et numérique.

Article

Avec le collectif Paysages de l’Après-Pétrole, tour d’Europe des territoires dont le modèle de développement associe approche paysagère et transition écologique.

Article

De l’évolution de nos représentations symboliques jusqu’à la transformation concrète de notre base productive, réconcilier l’industrie et la société.

Article

Décryptage des perspectives ouvertes par les Scop, à travers les analyses croisées des parcours des entreprises Hélio-Corbeil et Solyver.

Article

Et si la fermeture d’un monde dépassé était le passage obligé pour nous ouvrir à de nouveaux horizons ?

Article

Analyse du point de vue de la militante Margaret Klein Salamon, pour qui l’urgence climatique exige de planifier la transformation de l’économie.

Article

À partir de l’ouvrage « L'Économie désirable - Sortir du monde thermo-fossile » de l’ingénieur, sociologue et économiste Pierre Veltz, réflexion sur le rôle du numérique dans une réindustrialisation écoresponsable.

Article

Quelles nouvelles représentations exige la réindustrialisation ? Analyse de l’ouvrage « Vers la renaissance industrielle » d’Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi.

Article

Synthèse du cycle de veille prospective consacrée au sport, ce champ où se rencontrent économie, écologie, technologie, santé et citoyenneté.

Article

Analyse de l’ouvrage « Une histoire populaire du football » de Mickaël Correia, auquel fait écho l’engagement féministe des Débuteuses lyonnaises.

Article

À partir de l’ouvrage collectif « Les Défis de l'Olympisme, entre héritage et innovation », tour d’horizon des grandes questions auxquelles les JO du futur devront répondre.

Article

Analyse de Playing against the clock, le rapport de l’ONG Rapid Transition Alliance consacré au développement du sport professionnel.

Article

Même dans le sport, « L’empire des chiffres » s’étend ! Analyse de l’évolution de nos activités physiques, à partir du travail du statisticien Olivier Martin.

Article

Analyse de l’ouvrage « Sport, démocratie participative et concertation ». Et si la participation citoyenne permettait de renouveler les politiques sportives ?

Article

Quelles perspectives les débats actuels sur la souveraineté numérique ouvrent-ils pour l’évolution des services publics locaux ?

Article

Entre géants du numérique et États en quête d’une nouvelle souveraineté en ligne, quid de la pensée critique et du militantisme de celles et ceux qui rêvent d’un Internet libre ?

Article

L’UE travaille actuellement à l’harmonisation et la régulation des usages numériques au sein de ses frontières. Avec sa directive sur le droit d’auteur, elle pose ses limites aux géants du web.

Article

Quel rapport entre écologie et souveraineté numérique ? Découvrez les enjeux soulevés par le rapport rendu par le Haut Conseil pour le Climat en décembre 2020.

Article

Avec son ouvrage « À la trace », Olivier Tesquet nous explique comment nos smartphones nous surveillent.

Article

Jacques Priol, consultant en gouvernance des données, tire les enseignements du projet Quayside à Toronto.

Article

En conclusion de ce cycle de réflexion, la Direction de la Prospective et du Dialogue public vous propose ce point de vue, entre synthèse des précédents billets et ouverture de perspectives.

Article

« Les Terrestres », la BD de Raphaëlle Macaron et Noël Mamère, nous propose un road-trip à la rencontre de ces « collapsonautes » qui ont fait « du combat pour la planète un mode de vie ».

Article

L’expo « Zones critiques », initiée et conçue par le sociologue et philosophe Bruno Latour pour le centre d’art ZKM, mêle arts et sciences pour alerter le public sur l’imminence de notre fin et l’inciter à réagir.

Article

À force de certitudes, les effondristes ont fini par agacer certains experts, tels que Catherine et Raphaël Larrère, qui s’en expliquent dans « Le pire n’est pas certain ». Ce qui ne veut pas dire que tout va bien…

Article

Avec son essai « Brutalisme », le philosophe Achille Mbembe nous emmène en Afrique, ce continent qui ne peut pas s’offrir « le luxe de la collapsologie », pour nous démontrer que quoi qu’il arrive, « le futur demeure ouvert ».

Article

À problème global, solution locale ? C’est ce que suggèrent Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq dans « Face à l’effondrement, si j’étais maire ? Comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience ».

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Article

Quelques données pour prendre la mesure du côté sombre de l’éclairage artificiel.

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard

Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.

Article

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?

Article

Réfléchir aux rapports entre littérature et santé mentale, en interrogeant subtilement les normes véhiculées par cette notion.

Jamais idéale, toujours critiquable, la famille reste le premier modèle de ce que l’on peut appeler « solidarité ». En cela, y réfléchir aujourd’hui pourrait bien nous être utile dès demain…

Article

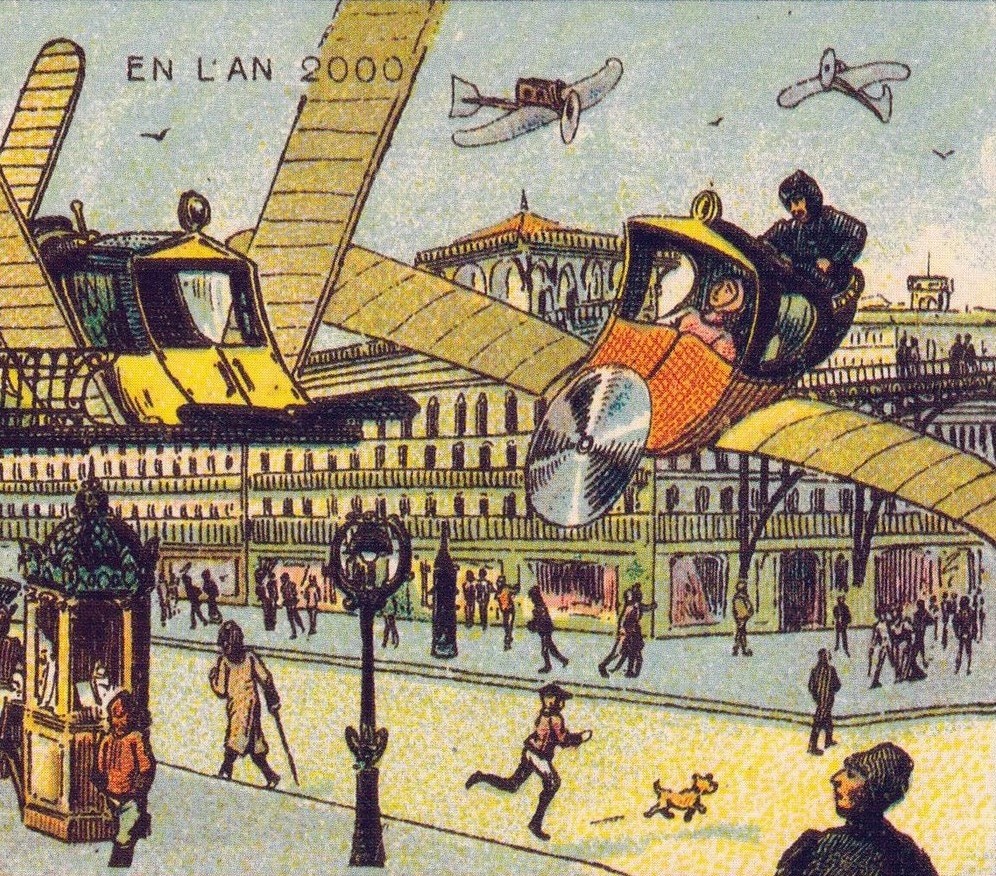

Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.