Intelligence artificielle (2/3) : ses conséquences dans le monde réel

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Tag(s) :

« Sociologie du numérique », « Culture numérique », « Gouverner la ville numérique », « Homo Numericus. La civilisation qui vient », ou encore, dans le registre du roman, le récent « Les liens artificiels » sont autant d’ouvrages parmi d’autres qui insistent sur les changements majeurs que provoque la « révolution numérique ».

Chacun peut d’ailleurs constater ces changements dans sa propre évolution ou dans celle de ceux qui l’entourent : les jeunes échangent sur Instagram ou Snapchat, tandis que même les seniors travaillent sur Zoom ou font leurs courses en ligne sur Amazon, et ont troqué leur lecteur de DVD ou de CD contre un abonnement à Netflix ou Spotify. « L’Indispensable » plan des villes a disparu pour laisser la place à la consultation de Google Maps pour chercher son adresse, tandis que de plus en plus d’habitants des villes se déplacent en conduisant des trottinettes électriques qu’ils déverrouillent sans clef et payent autrement qu’en versant de l’argent à un caissier.

Tout changerait donc ! Et tellement vite ! Mais pour autant, les villes se métamorphosent-elles tant que cela ? Google n’a toujours pas construit de maisons et le projet de Sidewalk Labs à Toronto a été abandonné. On peut encore se promener dans les rues d’une ville moyenne comme Bourges en utilisant un plan de 1400, tandis qu’à Paris, les immeubles Haussmanniens n’ont jamais paru aussi adaptés aux modes d’habitat moderne. De même, les « batailles des trottoirs » auxquelles on assiste ces dernières années à propos des trottinettes en libre-service ou des terrasses sont à chaque fois présentées comme une nouveauté alors qu’elles font écho à celles de la fin du 19ème siècle – en 1882, un architecte belge se plaignait de l’encombrement des trottoirs par les poussettes qui venaient de faire leur apparition – voire de l’époque romaine (l’empereur Domitien réprimait une utilisation anarchique des rues par les commerçants).

Alors ? Qu’est-ce qui relève d’une forme de permanence ? Ou au contraire d’une évolution durable et profonde ?

Pour y voir plus clair, cet article propose un inventaire des problématiques qui étaient au centre du jeu il y a quelques années en ce qui concerne le numérique en ville et qui ne le sont plus. Pourquoi telle problématique qui apparaissait si importante hier – l’économie du partage, la smart-city – est-elle abordée différemment aujourd’hui ? À l’inverse, y-a-t-il des réalités majeures aujourd’hui dont les prémices avaient été sous-estimés quelques années auparavant ?

L’objectif de ce travail est d’aider à prendre du recul dans l’analyse des tendances actuelles, de manière à bien poser les enjeux dans une perspective prospective. Il s’agit aussi de montrer que le numérique est moins univoque que la manière dont il est parfois abordé, avec ses « partisans » comme ses « détracteurs », qu’il revêt des réalités plurielles, et qu’il est porteur à la fois de menaces et d’opportunités – avec l’idée que dans tous les cas il amène à regarder la fabrique urbaine avec de nouvelles lunettes.

L’article décortique ainsi dix « bascules » et dresse une photographie à un instant T (« aujourd’hui »). L’analyse de ces bascules, lesquelles ne sont pas étanches, est parfois fondée sur une perception des tendances plus que sur des réalités objectivées par des chiffres, d’où un fort recours à des unes de journaux et à des illustrations. Avec un effet souvent déformant liée à la mise en valeur, dans les débats, les journaux, de certaines thématiques ou de certains acteurs plutôt que d’autres. Pour un Uber systématiquement cité, combien de LeBonCoin plus discrets ?

| Au départ | Aujourd'hui |

|---|---|

| « Smart-City » | Ville dont les habitants ont un smartphone |

| Économie du partage | Plateformes monopolistiques |

| Disruption des pouvoirs publics | Banalisation |

| Service spécifique | Bouquet de services |

| Google constructeur de villes | La ville informée par Google |

| La gratuité comme vol | La gratuité comme addiction |

| Robots | Livreurs précarisés |

| Numérique immatériel | Revanche de l’espace physique |

| Nouveaux entrants | Transformation des acteurs historiques |

| Tout devient numérique | « Le monde ancien » résiste |

En 2010, IBM promouvait le concept de « smart-city » ou « ville intelligente », à grand renfort de publicité pleine page dans les journaux économiques. Ceci témoignait d’abord d’une forme « d’urbanisation » des stratégies de ces grands groupes informatiques : les villes, et non plus seulement les États comme auparavant, devenaient des cibles de clientèles. Cela témoignait également d’une nouvelle promesse faite aux collectivités locales : celle d’optimiser le fonctionnement des villes en dépassant les approches sectorielles via le pilotage des données. L’exemple souvent mis en avant par IBM était celui de Rio de Janeiro ou encore celui de la gestion de l’eau sur l’Ile de Malte avec Véolia.

En France, la thématique de la « smart-city » est ensuite montée progressivement en puissance, quittant la sphère des directeurs des services informatiques pour celle des directions générales des services. Des collectivités locales comme Dijon avec le projet On Dijon ou Angers ont mené d’ambitieux projets de gestion connectée de l’espace public ou de « territoire intelligent ». Ces projets « d’hyperviseur » restent toutefois rares, tandis que depuis plusieurs années déjà, IBM a changé de stratégie pour revenir à des approches plus sectorielles.

Aujourd’hui, en tout cas en France – l’imaginaire de la smart-city est différent par exemple dans les pays d’Asie ou du Moyen-Orient –, cette approche très technologique de la smart-city est souvent décriée, car elle apparaît à la fois « top-down » et « techno-solutionniste », alors même que le coût environnemental du numérique est de plus en plus mis en avant et que les approches « low-tech » ont davantage le vent en poupe.

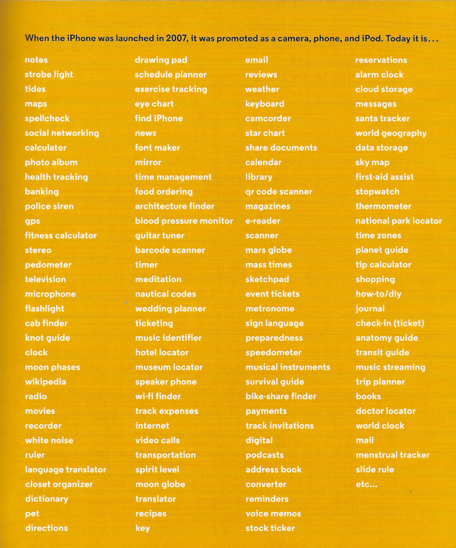

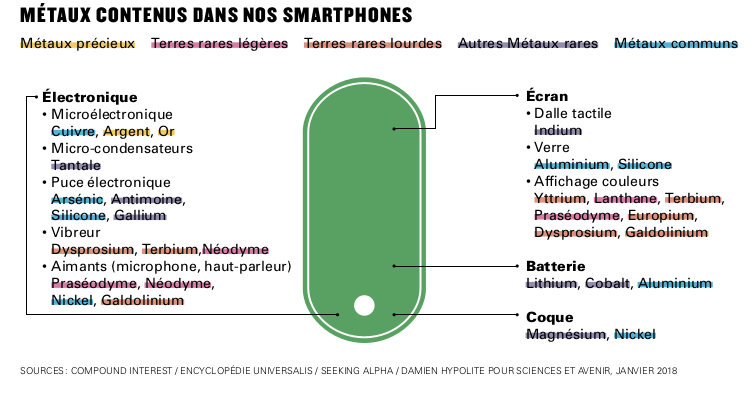

Pour autant, il ne faut pas jeter le numérique avec l’eau du bain de la smart-city. Car, que les collectivités aient décidé ou pas de s’engager dans une démarche de « ville intelligente », la ville est de toute façon saisie par le numérique, si on considère que la plupart des habitants des villes ont désormais un « super-ordinateur » dans leur poche : le smartphone. Lancé par Apple en 2007, le smartphone était alors présenté comme un téléphone, un appareil photo et un « iPod » pour écouter de la musique. En 2015, soit 8 ans à peine après le lancement de l’iPhone, The Economist indiquait que d’ici 2020, 80 % des adultes auraient ce superordinateur dans leur poche. Désormais, avec le système d’applications, il est aussi une radio, un plan, un outil pour prendre des notes, une lampe, mais surtout il permet de consulter et de recevoir des informations en temps réel, d’être géolocalisé, de payer et de (dé)verrouiller des vélos, trottinettes, lockers, voitures en autopartage, etc. Les conséquences sont majeures dans le domaine de la mobilité, du travail, des réseaux sociaux, des voyages, des courses.

En 2010, une des « gourous » de l’économie du partage, Rachel Botsman, publiait un livre au titre éloquent What’s mine is yours (« ce qui est à moi est à toi »), soulignant l’émergence de ce qu’on appelait alors l’« économie du partage » ou encore l’« économie collaborative ».

Ce mécanisme d’échange pouvait s’appliquer à l’ensemble des « actifs sous-utilisés », pour reprendre l’expression de Rachel Botsman, lesquels sont partout : un bureau vide, une place de stationnement libre, un coffre de voiture vide, des objets dans un placard. Nicolas Colin et Henri Verdier, en 2012, publiaient L’âge de la multitude : l’habitant-usager-consommateur ne se trouve plus seulement en bout de chaîne mais devient producteur, de données, d’énergie, de l’ensemble des actifs sous-utilisés évoqués ci-dessus. Surtout, les relations pour mettre à disposition des biens et services peuvent se faire indépendamment des grandes organisations.

À l’époque de la parution du livre de Rachel Botsman, Airbnb avait deux ans (la société a été fondée aux États-Unis en 2008 et est arrivée en France en 2012), tandis que la société de covoiturage Comuto, fondée en 2006, est devenue Blablacar en 2013. Ces entreprises, décrites comme des « désintermédiateurs » par le Boston Consulting Group dans Le Grand Livre de la Stratégie, permettaient de favoriser des relations présentées comme des échanges « entre pairs ». La proposition de valeur d’Airbnb ou Blablacar reposait sur leur capacité à élargir massivement les personnes susceptibles de s’échanger des biens ou espaces et de créer la « confiance » à travers un système de notation des clients et des hôtes. Ces acteurs étaient alors encore vus comme des intermédiaires transparents.

Très vite, au bout de 4 ou 5 ans, le terme « économie du partage » s’est fait de plus en plus rare, tandis que des acteurs comme Airbnb ont été identifiés comme des acteurs à part entière, et souvent dénoncés, comme en 2016 dans le livre Airbnb, la ville ubérisée de l’adjoint au logement à la ville de Paris, Ian Brossat.

Le terme « plateformes », d’abord cantonné à l’outil informatique permettant les échanges, a émergé à partir de 2017 pour désigner ces acteurs, avec notamment un rapport du Conseil d’État sur la manière de les contrôler. Derrière ce terme, on retrouve l’analyse de leur modèle économique, avec les travaux notamment de Jean Tirole, qui lui valurent son « Prix Nobel d’économie » en 2014. Leur essor correspond précisément aux « trois lois de l’économie numérique » auxquelles elles obéissent : la loi des effets de réseau, la loi des rendements décroissants et la loi du « gagnant rafle tout ». Ces trois lois expliquent la croissance spectaculaire de sociétés comme Airbnb ou Blablacar, mais aussi comme Amazon, Google Maps ou Alibaba.

Au-delà des conséquences souvent perçues comme négatives sur les territoires où elles sont présentes, la question qui est posée est celle du caractère monopolistique de ces plateformes, ce qui leur permet par exemple d’augmenter leurs tarifs, de devenir incontournable sur leur marché.

D’autres plateformes, plus « discrètes » (au sens où elles ne déclenchent pas les mêmes polémiques) jouent aussi un rôle considérable dans l’organisation des échanges entre individus, à l’image par exemple de LeBonCoin, qui devient de fait le premier opérateur de l’économie circulaire mais aussi de l’immobilier. Cette « marchandisation de la seconde main », comme on pourrait l’appeler, pose des questions : le succès de la revente de vêtements sur des sites comme Vinted conduit à une diminution des dons à des acteurs comme Emmaüs, qui a récemment tiré la sonnette d’alarme.

Même si « pair à pair » et modalités d’intervention des plateformes sont plus complexes que ce qui est décrit ici (toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière, avec les mêmes effets), on est ainsi passé en moins de 10 ans de l’image du « tout pair à pair » à l’extrême inverse : le tout marchandisé intermédié.

Mais rien ne dit ce qu’il en sera dans 10 ans. Ces colosses monopolistiques restent toutefois fragiles : les mêmes lois qui expliquent leur croissance rapide peuvent entraîner leur disparition tout aussi rapide, de nouvelles plateformes chassant les anciennes. De plus, leur caractère monopolistique incite les autorités publiques ou de la concurrence à les réguler voire les démanteler, et les évolutions technologiques vers un web plus distribué pourraient remettre en cause leur domination.

Créée en 2009 aux États-Unis, la société Uber a connu un fort développement dans de nombreux pays du monde, notamment à partir de 2012 en France, pour son application mobile de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs. Ce développement rapide, associé au fait de bousculer certains marchés très établis, comme celui des taxis, a suscité de nombreuses réactions. En décembre 2014, le publicitaire Maurice Lévy emploie le néologisme « ubérisation », qui très vite devient un nom commun qui désigne, ainsi qu’il est défini par le Petit Larousse où il fait son apparition en 2017, la « remise en cause du modèle économique d’une entreprise ou d’un secteur d’activité par l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les mêmes services à des prix moindres, effectués par des indépendants plutôt que des salariés, le plus souvent via des plates-formes de réservation sur Internet ».

Au cœur de l’ubérisation, il y a aussi la capacité de ces nouveaux acteurs à s’engouffrer dans les failles du droit, largement liée au fait que, de par leur caractère « biface », ils se situent souvent au croisement de plusieurs secteurs de politiques publiques. Uber s’est ainsi longtemps revendiquée comme une entreprise d’intermédiation pour éviter de se soumettre à la législation plus contraignante du secteur des transports. De même Airbnb s’inscrit tout à la fois dans les politiques touristiques et du logement.

Dès qu’ils ont atteint une taille suffisante (d’autant plus rapidement du fait de leur modèle économique spécifique - cf. « bascule » n°2), beaucoup de ces acteurs se sont engagés dans un bras de fer avec les collectivités locales. Ils le pouvaient d’autant plus facilement qu’en allant chercher le contact direct avec l’usager, ils tendent à placer les collectivités hors-jeu puisqu’ils fonctionnent en dehors du cadre de la commande publique. Ce court-circuit est d’autant plus difficile à réguler que les plates-formes s’appuient sur le contact avec l’utilisateur pour devenir « too big to ban », trop grosses pour être interdites.

L’année 2019 a ainsi marqué sans doute le point d’orgue. En février, la ville de Paris a assigné Airbnb en justice pour avoir mis en ligne 1 000 logements n’ayant pas respecté les formalités d’enregistrement applicables aux locations de courte durée. En septembre, Uber attaque la ville de New York après que celle-ci a mis en place des mesures pour limiter la circulation des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) qui roulent sans passager. En novembre, arguant de problèmes de sécurité persistants, l’autorité des transports londoniens retire sa licence d’exploitation à Uber, qui saisit la Cour d’appel de Londres.

Si ces bras de fer ont été les plus visibles, dans le même temps, des partenariats se nouaient entre ces acteurs et des collectivités. En juillet 2018, un partenariat était engagé entre Uber et la Régie Ligne Azur, l’opérateur des transports publics urbains sur la métropole de Nice, pour offrir un service de déplacement depuis ou vers l’une des six stations du tramway L1 en soirée, quand celles-ci ne sont plus desservies par des bus. En février 2019, Airbnb signait un accord avec l’Association des maires ruraux de France pour aider les habitants à devenir « hôtes » sur Airbnb.

Désormais, ces anciens « disrupteurs » deviennent des partenaires des villes au même titre que le sont des entreprises de services urbains délégataires de service public. Ce changement est particulièrement visible à Londres où, moins d’un an après le retrait de sa licence d’exploitation, Uber opère les bateaux le long de la Tamise pour le compte de Thames Clippers et s’inscrit dans l’offre accessible par Oyster Card, le pass des transports publics londoniens. Le partenariat a été signé pendant 3 ans.

Uber illustre une autre tendance : l’élargissement de l’offre de services proposés. Ainsi en septembre 2019, le PDG d’Uber annonçait vouloir devenir « un système d’exploitation de la vie quotidienne en ville ». La firme américaine a ainsi multiplié ses offres de service : Uber Eats pour la livraison de repas, Jump pour les vélos partagés, Getaround pour la location de voitures, mais aussi Masabi (solution de vente de titres de transport public sur mobile), Lime (vélos et trottinettes en libre-service) ou FlixBus (transport en car de longue distance).

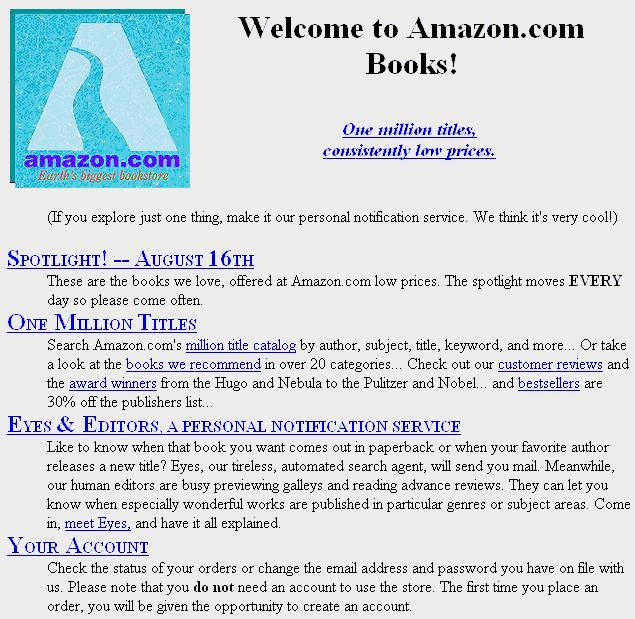

En reprenant le modèle Amazon qui, à sa création en 1994, se positionnait comme un vendeur de livres, avant de devenir le principal acteur du e-commerce sur une multitude de produits, Uber cherche peu à peu à se positionner comme une place de marché pour les transports urbains, du VTC à la logistique en passant par la livraison de repas et les transports en commun.

Cet exemple témoigne d’une volonté de nombreuses plateformes de devenir la principale porte d’entrée pour un bouquet de services à destination des clients, à l’image des « super-app », comme Grab ou Wechat qui existent en Asie, et qui sont devenues indispensables dans la vie de tous les jours pour communiquer, faire des réservations, des achats, des livraisons, etc.

De fait, il semble que le modèle asiatique de la super-app ait encore du mal à percer en France, sans compter des questions que cela soulève en termes d’hégémonie de certaines plateformes (cf. bascule n°2) ou de vie privée. Néanmoins, l’évolution d’une autre plateforme, comme Google, témoigne d’une même tentative : celui de proposer des cartes, des itinéraires, mais aussi de multiples informations.

La composition de bouquets de services pose notamment la question des maillons essentiels à maîtriser pour devenir le « fleuriste de la ville » saisie par le numérique. La brique paiement, proposée par Google avec Google Pay, ou Apple avec Apple Pay, apparaît de plus en plus comme un maillon essentiel. De même, les jeux-vidéos fonctionnent de plus en plus comme des réseaux sociaux, des diffuseurs de contenus à l’image des plateformes de streaming, des places de marché et des supports pour annonces publicitaires, et deviennent ainsi une nouvelle porte d’entrée pour conquérir des utilisateurs qui y passent de plus en plus de temps.

Google a été fondée en 1998 par Sergueï Brin et Larry Page, en proposant tout d’abord un moteur de recherches en ligne. Elle s’est ensuite étendue à d’autres services, comme le service mondial de cartographie en ligne Google Maps (2004), le système de messagerie Gmail (2004), la plateforme de vidéos YouTube rachetée en 2006, le système de paiements Google Pay (2011).

En janvier 2014, Google a racheté la société Nest, spécialiste des équipements intelligents pour la maison, notamment des thermostats et des détecteurs de fumée contrôlables à distance par un smartphone. Le montant très élevé de l’acquisition (3,2 milliards de dollars) avait alors fortement interpellé l’ensemble des acteurs de l’immobilier. Dans un entretien avec Le Moniteur, Nicolas Colin, qui dirigeait alors le fonds d’investissement The Family, entrevoyait déjà qu’« un jour Google construira des maisons ».

Les années qui suivirent semblaient donner raison à cette hypothèse. En 2015, le conglomérat Alphabet est créé pour regrouper l’ensemble des sociétés précédemment détenues par Google et continuer à se diversifier, notamment avec la création d’une société dédiée aux affaires urbaines, Sidewalk Labs. Deux ans plus tard, en 2017, Sidewalks Labs annonçait le lancement du projet Quayside, à Toronto. Le projet était alors présenté comme la construction d’une ville, même si de fait, il concernait davantage la construction d’un quartier. Ce projet hautement controversé a suscité de vifs débats, avec notamment une forte opposition locale. En 2020, le projet fut abandonné, officiellement à cause de la pandémie, plus vraisemblablement car le projet apparaissait de fait infaisable, compte tenu des oppositions locales, ou d’un coût trop élevé.

Si Google ne semble plus donc vouloir construire de villes, force est de constater que Google devient de plus en plus présent dans la cartographie des villes à travers sa filiale Google Maps. Or ceci a des conséquences majeures sur la représentation des villes et la manière de les lire et donc les vivre. Par exemple, Google Maps donne à voir les lieux sur la base de critères qui sont largement marchands (en lien avec les pins sponsorisés) et fondés sur des critères d’urbanité davantage américains, comme l’importance des rues commerçantes et des rues commerçantes. A contrario, dans certaines villes comme à Rio de Janeiro, Google Maps peut aider à mettre à faire exister des quartiers informels, en les mettant sur la carte, tandis que des boutiques ou restaurants hors des artères les plus passantes ou commerçantes peuvent devenir de nouvelles adresses à partir du moment où elles sont sur la carte.

Avec Pebble, et auparavant Coord – ces évolutions de structures tendent à montrer que le modèle économique n’est pas encore complètement stabilisé –, Sidewalks Labs est également un acteur important du curb management, un outil qui permet d’optimiser l’usage de l’espace rare que constitue désormais la bordure de trottoir, et qui constitue une ressource stratégique pour les villes, les opérateurs de logistique ou de VTC, ou encore le stationnement.

Ainsi, même si Google ne « construit » pas la ville, l'utilisation de ses services oriente grandement la façon dont s'organisent et se « consomment » les services d'une ville, à l'échelle de quartiers, de commerces, et peut-être bientôt, du trottoir.

Voir aussi la bascule 4 avec Google Pay, et la bascule 6 concernant le gratuit.

En 2007, Denis Olivennes, qui dirigeait alors la Fnac, une enseigne de vente de produits culturels, publiait aux éditions Grasset un livre qui eut un important retentissement : La gratuité c’est le vol. À l’époque, les industries du livre et du disque avaient déjà été saisies par le numérique (« Internet n’a que quinze ans d’existence effective. Il n’en est probablement qu’à ses balbutiements », peut-on lire dans l’ouvrage.) L’auteur dénonçait le fait que le piratage, ou la « culture de la gratuité », « tuait la culture ». Ce piratage résultait, d’une part, de la possibilité d’échanger des fichiers à coût nul, d’autre part de l’idéologie cyberlibertarienne qui caractérise un certain courant des débuts d’Internet. L’auteur distinguait cette gratuité de celle des médias traditionnels dont la gratuité de l’usage est en réalité financée par la publicité.

En 2023, le piratage pour la musique et, désormais, les films, n’a pas disparu mais il a été atténué avec l’essor du streaming. Surtout, en même temps que le numérique saisissait d’autres secteurs, d’autres modèles de gratuité se mettent en place.

L’outil cartographique de Google Maps est par exemple gratuit pour le piéton qui, depuis son smartphone, consulte un plan pour se diriger vers sa destination. Initialement, Google Maps était également gratuit pour le commerçant, ou autre acteur, qui insère une carte personnalisable sur son site, pour indiquer sa location. Mais désormais, cette gratuité est conditionnée au fait de ne pas dépasser un quota d’utilisations : si ce nombre est dépassé, soit la carte devient inaccessible, soit l’utilisateur qui veut mettre la carte sur son site doit payer.

Les autres recettes proviennent notamment d’une part, des annonces (publicités) faites par des annonceurs (restaurants, commerces) situés à proximité de l’adresse recherchée (ils apparaissent quand l’internaute clique sur « à proximité ») ; et, d’autre part, des « pins » promotionnels, qui peuvent apparaître selon divers tarifs et diverses modalités (par exemple, lorsque l’internaute zoome sur la carte). Une autre source de recettes provient de l’affichage sur le côté de la carte d’une liste de produits vendus dans le magasin.

La gratuité telle que la propose Google Maps est donc une combinaison entre d’un côté le modèle « freemium » où l’offre de base d’utilisation d’une carte jusqu’à un certain quota est gratuite, celle premium est payante ; et de l’autre le modèle économique des plateformes multi-faces (elles ont plusieurs « faces » de clients qui se potentialisent : plus il y a de clients sur une face, plus cela permet d’en avoir sur l’autre face). Dominique Cardon le résume de la manière suivante :

La gratuité est la stratégie commerciale d’un modèle économique qui monétise sur un autre marché le volume et l’activité d’utilisateurs qui ne payent pas.

Ce modèle économique a deux conséquences. D’abord, il semble que le « gratuit » fonctionne comme une « cape d’invisibilité » : alors que des plateformes comme Uber et Airbnb ont fait l’objet de nombreuses polémiques, Google Maps est jusqu’à présent largement passée sous les radars, alors même qu’elle pose des questions sur la représentation des villes. Deuxième conséquence : la gratuité présente le risque de rendre la plate-forme incontournable. Au fur et à mesure que la plateforme gagnait des utilisateurs, elle a ainsi réduit ses offres gratuites. Le modèle de gratuité a permis de prendre place tout en asséchant l’émergence de concurrents, selon un modèle d’affaire « assez proche des dealers de crack » selon Christian Quest, président d’Open Street Map.

Voir aussi la « bascule » n°5

L’imaginaire de la technologie est largement associé aux robots, que l’on trouve depuis longtemps dans le cinéma ou la littérature, avec par exemple Metropolis de Fritz Lang, ou les écrits d’Isaac Asimov. L’essor du numérique convoque ainsi régulièrement ces figures, qui, jusqu’à présent, semblent relever davantage de la fiction que de la réalité. En 2014, The Economist pointait toutefois plusieurs raisons qui pourraient véritablement contribuer à leur développement, notamment l’essor de la R&D en matière de robotique, l’abaissement important des coûts de production des robots, et de forts investissements dans ce secteur.

Or il est frappant de mettre la couverture de The Economist en regard de ce qu’on voit davantage dans les rues des grandes villes en France (et ailleurs) depuis les années 2020 : des « bonhommes » qui portent sur leur dos un sac à dos cubique isotherme, vert (Uber Eats), turquoise (Deliveroo), orange (Just Eat), et qui stationnent d’abord devant des restaurants ou des dark kitchens (magasins aux façades aveugles qui fabriquent des repas sur place destinés à être livrés), avant de livrer à domicile. Il s’agit des livreurs de repas. Ils ont été rejoints depuis 2021 par d’autres livreurs aux sacs à dos roses (Flink) ou noir (Gorillas, racheté en décembre 2022 par la licorne turque Getir), qui proposent désormais de tout livrer, depuis les sushis jusqu’à la brosse à dents, en « moins de dix minutes », en lien avec le développement de « l’économie de la flemme » comme la qualifient Jean-Laurent Cassely et Jérôme Fourquet dans La France sous nos yeux (Seuil). Sans compter les livreurs de courses Amazon poussant leurs chariots multicolores sur les trottoirs des villes, réincarnation du portefaix du XIXe siècle.

Pourtant bien humains, ces livreurs sont souvent considérés comme relevant d’un travail « déshumanisé », compte tenu de leurs conditions de travail souvent difficiles, d’une rémunération à la tâche et d’une absence de couverture sociale.

Cette idée du basculement des robots aux livreurs vise à interpeller sur le décalage entre les imaginaires et la réalité qui advient. Une nouvelle catégorie de « travailleurs » a ainsi émergé avec des formes bien spécifiques qui n’avaient pas été anticipées. Les droits de ces travailleurs font de plus en plus l’objet de revendications (voir illustration ci-dessous).

Pour autant, l’absence de robots anthropomorphiques dans les rues des villes ne signifie pas que le développement des robots n’a pas eu lieu mais bien plutôt qu’il a pris d’autres formes. Par exemple, la couverture de The Economist montre un drone, qui est une forme de robot aérien. Sans doute le terme « robot » suscite-il une forme de malentendu. Car si le mot « robot » désigne une « machine à l’aspect humain » et renvoie à l’idée d’androïde ou humanoïde, il désigne aussi un « mécanisme automatique complexe pouvant se substituer à l’homme pour effectuer certaines opérations ». (Dictionnaire Le Robert). Or, force est de constater que ces robots non anthropomorphiques se développent de plus en plus sur de nombreuses chaînes de production.

Le cloud computing est « la pratique consistant à utiliser des serveurs informatiques à distance et hébergés sur internet pour stocker, gérer et traiter des données, plutôt qu'un serveur local ou un ordinateur personnel ». En rendant possible le stockage des données à moindre coût et de manière massifiée, il a largement contribué, et continue à le faire, au développement et au caractère financièrement abordable des applications numériques et des contenus visionnables en ligne, en un mot au déploiement du numérique.

De fait, le terme de « cloud » s’est répandu dans le langage courant sans forcément que chacun sache précisément ce qu’il désigne, sa traduction « nuage » étant encore plus vaporeuse. Après la « dématérialisation » du livre et du disque, il a largement contribué à renforcer l’idée que le numérique était « immatériel ». Il suffit de cliquer sur sa souris devant son ordinateur pour qu’en moins de 10 minutes, un panier de courses arrive comme par magie devant sa porte.

Mais « l’immatérialité » du numérique est une perception et non pas une réalité. D’abord, les impacts physiques, direct ou « indirects » du numérique, sont importants : le télétravail a conduit à l’émergence des « zoom towns » ainsi appelées aux États-Unis et au fameux supposé « exode urbain » post-pandémie ; le e-commerce modifie la manière dont les enseignes font boutique ; un post d’un influenceur sur Instagram peut créer une file d’attente sur un trottoir devant le restaurant qu’il a recommandé ; une plateforme comme Google Maps contribue à modifier la représentation des villes (cf. « bascule » n°5), et le « cloud » nécessite des « datacenters » dont l’impact spatial et énergétique est considérable.

Mais surtout, le numérique a plus que jamais besoin de ressources bien « matérielles », qu’il s’agisse de ressources humaines, comme les livreurs (cf. « bascule » n°7), ou de ressources physiques. La bordure de trottoir est l’une d’elle, qui devient le véritable quai de déchargement d’une plateforme comme Amazon, au point que l’urbaniste Anthony Townsend se demande : « et si demain les villes à court d’argent échangeaient des droits d’accès privilégiés aux portes cochères des immeubles » ? De même la production des batteries de smartphones (cf. « bascule » n°1) nécessite des matériaux, comme le lithium, pour lesquels les projets de mines se multiplient.

La dimension matérielle du numérique se traduit aujourd’hui de manière très forte dans les stratégies des grandes acteurs du numérique, qui deviennent des opérateurs d’infrastructure, à l’image des GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft) qui investissent massivement dans les câbles sous-marins.

Qu’il s’agisse de l’essor des plateformes numériques ou des start-ups, le numérique a largement favorisé l’arrivée de nouveaux acteurs aux modèles économiques bien spécifiques. Il est ainsi fréquent d’opposer « l’ancien monde » au « nouveau monde », les acteurs de l’économie traditionnelle aux nouveaux entrants du numérique. « Fintech », « proptech », les termes se multiplient d’ailleurs pour désigner ces nouveaux acteurs financiers ou de l’immobilier, entre autres.

Mais cette distinction entre le modèle économique des acteurs « traditionnels » et celui des « nouveaux entrants » devient de moins en moins étanche au fur et à mesure que les acteurs traditionnels font évoluer leur modèle. Trois exemples sont ainsi particulièrement emblématiques :

On l’a vu, le déploiement du numérique s’accélère et s’étend à l’ensemble des sphères de la vie quotidienne, qu’elles concernent la vie en ville ou la vie tout court. De plus en plus de formalités s’effectuent « en ligne », parfois exclusivement : s’inscrire dans un établissement scolaire, payer ses impôts, prendre un rendez-vous pour faire ses papiers d’identité, consulter ses comptes bancaires, réserver un billet de train, un terrain de tennis pour jouer, etc. Il en est de même des actes de la vie courante : lire les messages de ses camarades d’école pour effectuer un travail collectif, écouter de la musique, chercher un restaurant, etc. En 2022, 87 % des Français de 12 ans et plus ont un smartphone (+ 3 points par rapport à 2020), plus d’une personne sur deux déclare qu’elle ne pourrait pas se passer d’internet plus d’une journée sans que cela lui manque (contre 18 % en 2011).

Ceci soulève un défi qui est celui, non seulement de l’accès aux équipements (ordinateurs, smartphones, accès internet) permettant d’effectuer ces formalités, mais aussi celui de l’« illectronisme ». Selon l’INSEE, entre 1 Français sur 5 et 1 Français sur 6 souffrirait ainsi de l’absence de compétence pour pouvoir utiliser les ressources numériques courantes (internet, traitement de texte, etc.) laquelle devient presque aussi presque aussi indispensable que savoir lire, écrire et compter. Or, si elle touche fortement les personnes les plus âgées, elle concerne aussi les personnes les plus pauvres ou les moins diplômées. La lutte contre l’illectronisme devient ainsi un enjeu de politique publique comparable à la lutte contre l’illettrisme, et passe notamment par des politiques de sensibilisation, alors même que l’égalité d’accès à tous est un des principes des services publics.

Parallèlement, les impacts négatifs concernant l’omniprésence des écrans dans la vie quotidienne sont de plus en plus mis en avant, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, que ce soit du fait des risques d’addiction, d’une trop grande porosité entre vie professionnelle et vie personnelle, des dangers d’une trop forte exposition aux réseaux sociaux. La « digital détox » apparaît comme une nouvelle pratique tandis que les dispositifs de contrôle du temps d’écran sont de plus en plus insérés dans les smartphones. Parallèlement, les critiques concernant le coût environnemental du numérique se multiplient (cf. « bascule » n°9), tandis que certains associent numérique et « capitalisme de surveillance ».

Choisir de ne pas avoir de smartphone devient ainsi de plus en plus un acte militant et un choix de mode de vie, y compris, et même de plus en plus, par les « digital natives », la génération née après 2000. Mais comment se passer de smartphone quand il devient de plus en nécessaire ?

En juin 2020, la start-up américaine Tranzito a noué un partenariat avec Moovit, première application de mobilité urbaine au monde, pour intégrer la plateforme de Moovit à des kiosques sur le trottoir (« Mobi »), de manière à permettre aux habitants des villes qui n’ont pas de smartphone, ou pas de compte bancaire, d’accéder aux informations permettant de se déplacer.

Plus récemment, en France, en mars 2022, une initiative largement médiatisée a eu lieu à Grenoble : le collectif Observatoire international pour la réinstallation des cabines téléphoniques (OIRCT) a remis en service une cabine téléphonique à Grenoble au nom du « droit à vivre sans smartphone ».

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Étude

Découvrez Mémoires - Rétroprospective, le podcast de Millénaire 3, sur les 45 ans d’histoire de la Communauté Urbaine de Lyon (1969-2014).

Article

La sobriété énergétique s’imposera à n’en pas douter à nos futurs usages numérique. Quelques exemples des pistes déjà suivies par le monde de la tech.

Étude

Découvrez Mémoires - Rétroprospective, le podcast de Millénaire 3, sur les 45 ans d’histoire de la Communauté Urbaine de Lyon (1969-2014).

Interview de Joël de Rosnay

Scientifique, prospectiviste, conférencier et écrivain

Étude

L'enjeu est de comprendre que si l'ère de l'information dans laquelle nous entrons est une donnée, forte, incontournable, qui s'impose à tous, ce sont bien les acteurs de la société qui inventent les usages.

Étude

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont imposées dans la sphère éducative.

Étude

Veille stratégique - Synthèse pour les élus.