La série Succession, dont le dernier épisode a été diffusé le 28 mai dernier, a mis en lumière les évolutions de la famille et de l’héritage à l’heure du capitalisme tardif. Deux enjeux qu’il est difficile de dissocier. Si la famille s’entend au-delà de l’héritage, l’engendrement comme la filiation ne sauraient s’y réduire. Reste qu’il existe une forte solidarité entre ces deux notions. L’héritage fait partie des dispositifs institutionnels qui renforcent le rôle de matrice des solidarités qu’occupe (ou qu’est censée occuper) la famille. Il s’agit évidemment d’une longue histoire que l’on ne saurait naturaliser : faite de primogéniture, de dot, et d’établissement de règles nouvelles, en particulier à la suite de la Révolution française, qui fixa les principes de l’héritage dans notre pays, revenant notamment sur le droit d’aînesse.

La règle – en France – est égalitaire, mais cette égalité s’exerce à l’intérieur de la famille. Or, l’héritage joue évidemment un rôle dans le contrat social en renforçant certaines positions au détriment d’autres, d’où son caractère irrémédiablement politique, qui soulève des enjeux de justice. De manière symétrique, le mythe politique des « Deux cents familles » contrôlant le pays demeure présent sous de nouveau atours, en particulier dans le travail des sociologues Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, fustigeant une « France de l’héritage ».

Comme le rappelle la philosophe Mélanie Plouviez, maîtresse de conférences en philosophie à l’université Côte d’Azur, en charge du pilotage du projet de recherche « Philosophie de l’héritage » (PHILHERIT) financé par l’Agence nationale de Recherche, le principe de l’héritage ne va pas de soi : si la propriété dans le cadre du libéralisme est fondée sur le travail, comment justifier le legs, comme transfert de propriété ? Si la propriété se justifie par le travail, l’héritage se justifie-t-il par la propriété ? Car le travail de celui ou celle qui en bénéficie ne peut lui servir de fondement… Le bien ne saurait en effet être transmis avec la justification initiale de l’exercice du droit de propriété. Est-ce à dire que la volonté du légataire devient le nouveau principe de légitimation de l’héritage, supplantant ainsi la justification par le travail ? Que l’acquisition de la propriété et son transfert relèverait de deux principes différents ?

À ces principes correspondent peu ou prou ceux que distingue le professeur de philosophie et vidéaste Monsieur Phi, dans la vidéo qu’il consacre à la notion d’héritage (voir plus bas) : la justice procédurale, qui détermine, en l’occurrence, comment le transfert a été opéré, et la justice distributive, qui s’intéresse quant à elle aux effets de la répartition des biens. En ce sens, la Révolution française, en répondant aux enjeux du temps, à savoir ne plus léser les héritiers directs et en organisant un transfert équitable entre eux, a conjugué ces deux principes à l’intérieur de la famille, mais en laissant de côté l’enjeux de la justice distributive à l’échelle collective. Or, l’accumulation de richesse renforce l’inégale répartition des biens et des opportunités et favorise en retour l’émergence d’une classe d’héritiers. Loin d’être cantonné à une affaire privée, marquée par le deuil, l’héritage est également un (en)jeu collectif. Il ne s’agit pas de nier l’une des deux dimensions, mais de comprendre la tension qui le traverse et explique à son tour la tendance à le dépolitiser.

« Omnia sunt communia »

Héritage et famille ont par ailleurs un autre point commun : nombre de philosophes ou de courants intellectuels ont proposé leur abolition. Parfois de longue date, comme en témoigne l’exemple de Platon, dans la République, proposant d’abolir la famille pour l’élite dirigeante de la Cité, le corps des Gardiens dont il appelle à la création. Ceux-ci ne sont plus soumis aux régimes conjoints de la propriété privée et de la famille au profit d’une forme de communisme (les Gardiens ne possèdent rien) et de liens communautaires. Le mariage lui-même est alors censé entériner les unions à des fins de procréation, et se voit limité au temps nécessaire pour favoriser la reproduction. Le spectre de la mise en commun des enfants et, surtout, des femmes, connaîtra une longue histoire. Il fera office de repoussoir dressé contre les utopies communistes.

La citation du théologien révolutionnaire Thomas Müntzer (qu’il l’ait réellement prononcée ou non), « Omnia sunt communia » (Tout est à tout le monde), est devenu un emblème du communisme. Les anabaptistes, dont ce fut le mot d’ordre, se virent ainsi été accusés, lors de la prise de Münster en 1534-1535, de mettre en œuvre cette mise en commun des femmes et de s’adonner à la licence. Il est à noter que les témoignages recueillis provenaient toutefois de leurs opposants. Le récit de Jean-Noël Gurgand et Pierre Baret, Le roi des derniers jours, et le troisième volume du roman graphique La Passion des Anabaptistes de David Vandermeulen et Ambre sont consacrés à cet épisode frappant. Plus de quatre siècle plus tard, dans le Manifeste du Parti Communiste (1847), Marx et Engels, prônant l’abolition conjointe de la famille bourgeoise et de l’héritage, anticipaient les même critiques : « Vous autres, communistes, vous voulez introduire la communauté des femmes ! »

Tout au long du XIXe siècle, les propositions d’abolition de la famille ou de l’héritage (voire des deux) ont continué d’abonder. Les discussions sur l’héritage ont été nombreuses avant la présidentielle de 2022 en France, même si l’abolition n’était pas la mesure la plus en vue. Pourtant, évoquer une possible abolition de la famille reste réservé à des cercles encore plus étroits. Dans un récent livre, Abolish the Family, l’autrice Sophie Lewis, argue en faveur d’une abolition de la famille, vue comme une cellule essentielle au fonctionnement actuel du capitalisme, cellule où dominerait le patriarcat et où le care serait privatisé, justifiant en retour une dégradation des services publics – et des communs plus largement – au-dehors.

Viennent à l’esprit les mots de Howard Beale, le protagoniste du film Network (1976) de Sidney Lumet, sur un scénario de Paddy Chayefsky, lançant un vibrant appel à la télévision : « Nous savons que les choses vont mal, pire que mal. Elles sont folles. C'est comme si tout devenait fou partout, alors nous ne sortons plus. Nous restons à la maison, et le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus petit, et tout ce que nous disons, c'est : "S'il vous plaît, laissez-nous au moins tranquilles dans nos salons. Laissez-moi mon grille-pain, ma télévision et mes pneus à carcasse radiale et je ne dirai rien. Laissez-nous tranquilles." ». La famille serait alors un refuge, mais bien illusoire, car le remède qu’elle constitue nourrirait le problème auquel elle serait censée répondre : la dégradation des conditions collectives d’existence. On hérite non seulement de la famille, mais aussi des conditions qui font de celles-ci un refuge ; conditions qu’elle dégraderait, selon ses opposant-e-s.

Famille : devoir d’inventaire avant fermeture définitive ?

Dès lors, l’héritage et la famille seraient-ils ce que j’appelle des « communs négatifs » ? Autrement dit, des réalités (technologies, infrastructures, outils de gestion, objets, institutions) dont on estime que le maintien en l’état n’est pas souhaitable. Leur fermeture, ou démantèlement, constituant dès lors un horizon possible. Notons toutefois ce n’est pas le seul dans la typologie que je propose, alors que les débats tournent très souvent autour de l’abolition comme seule possibilité. Se pose cependant la question de déterminer qui dispose de la légitimité pour faire changer de trajectoire ces réalités.

Après tout, que cela soit justifié ou non, personne n’a de mandat pour contester la 5G, les mégabassines, les SUVs, l’aérien dans son entier, etc. À plus forte raison quand parmi les sujets concernés, ou qui l’ont été dans le passé, par les débats sur l’abolition, on ne compte rien de moins que : la famille, l’héritage, la prostitution, l’État, la prison, la police, la peine de mort, l’esclavage, la vente d’alcool, etc.

Seule l’enquête, que je définis ici comme une tentative de revendiquer un mandat légitimant de se mêler de ce qui ne nous regarde pas d’un point de vue institutionnel étroit, et à légitimer cette prétention en s’appuyant sur un travail empirique, discutable publiquement, et adossé à des mouvements collectifs, permet d’avancer.

La famille est-elle le lieu de toutes les exploitations, dominées par le patriarcat, des conflits autour de l’héritage, de l’accumulation des richesses, de la privatisation du care, de l’inceste et de la violence ? Ou au contraire, s’agit-il d’une planche de salut dans la tourmente, d’un espace de solidarités quand tous faillissent, du dernier filet de sécurité des plus vulnérables, et ce, de la vie jusqu’au trépas ? Seule l’enquête, à nouveau, permet de s’aventurer dans les zones grises, qui ne laisse pas le champ libre à l’une au l’autre de ces visions à l’exclusion de l’autre.

Travail, Famille, anti-Wokisme

La mise en cause de la famille constitue aujourd’hui un sujet de panique morale bien identifié. Ces réflexions sont alors renvoyées au totalitarisme, sans autre forme de procès (c’est également le cas du « wokisme » en général même si le totalitarisme se fait alors « d’atmosphère »). Rod Dreher livre un condensé de ces peurs dans le FigaroVox : « Pour saisir toute la menace du totalitarisme, il est important de comprendre ce qui le différencie du simple autoritarisme. L'autoritarisme, c'est lorsque l'État a le monopole du contrôle politique, c'est le cas en dictature. Une société totalitaire cherche quant à elle à transformer toutes les traditions et les institutions antérieures afin d'en contrôler tous les aspects. »

Cette panique morale s’accompagne également de récits conspirationnistes visant la communauté LGBTQIA+ en opérant une assimilation de ses membre (ou certains - mais tous in fine, par contamination) aux réseaux pédophiles, du pizzagate à QAnon. Là encore, les valeurs familiales constitueraient le rempart protecteur d’une société décadente et dangereuse (du moins, déclarée telle de manière préventive, autorisant ainsi toutes les violences en retours), alors même que la plupart des actes considérés (80% en France) se produisent au sein même de la cellule familiale…

Qu’en est-il alors ? L’attachement à la famille est-il forcément réactionnaire ? À l’inverse, comment envisager de démanteler des institutions extrêmement enracinées ? L’abolition de l’esclavage aux États-Unis s’est accompagnée d’une guerre et la période qui a suivi, la « Reconstruction », n’a pu tenir toutes ses promesses, le système économique en place les réduisant à peau de chagrin. La prohibition, quant à elle, n’a duré qu’un temps. La prostitution est pénalisée, au grand damne d’associations de défense des travailleuses et travailleurs du sexe comme des abolitionnistes réclamant son éradication. Quant à la peine de mort, sa réinstauration revient fréquemment dans certains discours droitiers.

Il n’y a donc pas de sens de l’Histoire, et abolir (ou simplement pénaliser) une pratique ou une institution ne revient pas ipso facto à épouser une forme de totalitarisme synonyme de contrôle absolu – les exemples mentionnées réfutent une telle assertion. Reste que se pose légitimement la question de la responsabilité de générations, qui engagent celles qui leur succèdent en révisant des institutions profondément ancrées dans les habitudes et les représentations (ou en rendant la Terre inhabitable). Au regard de cette problématique bien réelle, il est d’autant plus paradoxal de constater que la dernière modification d’ampleur d’une institution pluriséculaire a concerné le mariage pour tou-te-s. Or, en l’espèce, il ne s’agissant nullement de l’abolir mais bien, a contrario, de l’étendre ! Et c’est bien cette extension du domaine du mariage qui provoqua les réactions que l’on sait.

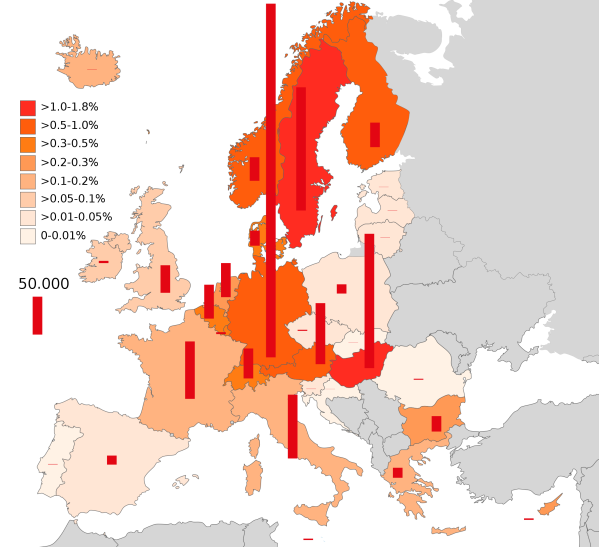

Mais alors, comment comprendre le double attachement à la famille et à l’héritage ? Ce dernier point mérite quelques éclaircissements. Après tout, les Français sont très peu nombreux à bénéficier de l’héritage. Comment cet attachement transcende-t-il les intérêts de classes ? Ou, pour reprendre une formulation sans cesse convoquée : pourquoi les gens agissent-ils contre leurs intérêts ? Après tout, à l’échelle de la France, 10% de la population concentre 52% des héritages et les 50% les plus pauvres n’en toucheront que 7%… Sommes-nous donc revenus au modèle du XIXe siècle, décrit par Balzac dans Le Père Goriot, comme l’écrivait il y a dix ans Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle, celui de la domination du capital sur le travail après la parenthèse des Trente glorieuses ?

« The economy, stupid »

Dans un livre important, Le Salaire de l’idéal (1997), Jean-Claude Milner proposait de comprendre la bourgeoisie à partir du « sursalaire » que reçoivent ses membres salariés, qui la distingue de deux idéaux antagonistes : la bourgeoisie propriétaire et le prolétariat salarié. La société de consommation et la société de loisir se caractérisent, selon Milner, par deux tendances : la conversion du sursalaire en temps (le loisir) ou en biens monnayés (la consommation). De manière frappante, Milner opposait ce mouvement à la constitution d’un patrimoine, jugée quasi-désuète à le lire. Or, au cours des décennies qui ont suivi l’avènement de ce que l’on nomme parfois le néolibéralisme, une autre direction a été empruntée par les institutions des pays occidentaux, visant à favoriser l’acquisition et la possession de biens immobiliers.

Dans cette perspective, il s’agit moins d’opposer le capital au travail, les Deux Cent Familles ou les 1% les plus riches aux 99 autres (on se souvient du slogan d’Occupy), que de penser la généralisation d’un modèle qui assoit la détention d’actifs valorisés sur un marché spéculatif, à commencer par les actifs immobiliers, au rang de nouvelle norme. « [S]i l'on se concentre uniquement sur les très riches, écrivent les auteur-ices du récent The Asset Economy, on ne comprend pas comment de larges proportions de la population sont incluses dans l'économie des actifs, comment l'inflation des actifs est un projet politique à long terme et comment il existe des différences de classe au sein de la population des détenteurs d'actifs. ». Si la classe des détenteurs est parcourue par d’immenses inégalités, reste que selon ce modèle c’est la possession d’un actif immobilier qui permet de se maintenir socialement la tête hors de l’eau. Il ne demeure en effet qu’un échelon pour séparer les locataires des sans-abris...

On comprend dans ces conditions que la famille fasse office de refuge, et l’héritage de bouée de sauvetage, même si l’on accordera aux critiques de ces institutions que ce sont très certainement de mauvaises nouvelles. « Si l'idée d'un parcours de vie keynésien particulier », écrivent encore les auteur-ices, « était au cœur des types d'analyse de classe que nous avons examinés ci-dessus, ils ont également naturalisé un parcours de vie particulier comprenant des événements de la vie tels que l'éducation, l'emploi, l'épargne et la propriété, la famille et la reproduction, ainsi que la retraite. L'hypothèse historiquement contingente selon laquelle le travail salarié n'est pas seulement un moyen de survie, mais aussi un moyen d'accéder à une citoyenneté socio-économique à part entière et au statut de classe moyenne, ainsi qu'un moyen de transmettre ce statut de classe moyenne à la génération suivante, est au cœur de cette compréhension. »

À bas bruit, c’est la viabilité du parcours de vie keynésien qui a été abolie et rendue de plus en plus obsolète. S’il convient désormais de repenser la famille, à l’heure du capitalisme tardif et de l’économie des actifs, c’est peut-être cette dernière qu’il conviendrait d’abolir, ou de démanteler en priorité, pour réinventer tant la famille que l’héritage.

Pour aller plus loin :