Veille M3 / À la recherche d’un sommeil perdu

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

< Retour au sommaire du dossier

Article

Yohann Rech et la sociologue de l’action publique Marina Honta rappellent d’emblée que « l’action publique en matière de sport est [...] historiquement marquée par cette forme de gouvernance, où les fédérations sportives sont reconnues d’utilité publique et doivent mettre en œuvre des missions de service public ». Le sport moderne est ainsi paré de multiples bienfaits supposés, pour le corps et l’esprit comme pour l’individu et le collectif.

Ses vertus socialisatrices, éducatives, voire occupationnelles, ne cessent de se réactualiser : construction de terrains de foot et de basket en réponse aux émeutes des banlieues des années 80, mainmise des sports « masculins » sur l’espace public pour permettre le défoulement des garçons, sport pour les détenus... Le sport est un outil de lutte contre les inégalités, au service de l‘inclusion sur le modèle « Black, blanc, beur » de l’équipe de football après sa victoire de 1998, de la prévention de la délinquance, et de l’intégration des « filles de la cité ». Il semble capable de se mettre autant au service de la réussite professionnelle (apprentissage de valeurs et savoir-être transférables au monde économique, école de l'inclusion par le sport) que désormais de la santé publique, au travers de la santé pour tous, sans oublier la transition écologique, via les mobilités douces.

Cette instrumentalisation du sport par la puissance publique n’est pas nouvelle. Elle serait même intrinsèque, comme le rappelle le Conseil d’État dans son étude Le sport : quelle politique publique ? (2019) : « Au XIXe siècle, l’État est très vite intervenu pour favoriser l’émergence de la gymnastique moderne. L’éducation physique des corps, et ses implications directes en matières militaire, scolaire, d’hygiène et de santé, ne pouvaient laisser indifférent le détenteur légitime du pouvoir normatif dans ces secteurs ». Les politiques sportives sont ainsi sœurs de l’industrialisation et de la guerre. Dans les années 1920, c’est au tour des municipalités d’intégrer le sport à leurs politiques sociales dans une visée hygiéniste et éducative. Précurseur en la matière, le maire lyonnais Édouard Herriot inaugure le stade de Gerland en 1919 par ces mots : "Les sports sont un puissant moyen d'éducation de la jeunesse. [...] Il agit aussi sur la cité, sur la masse sociale tout entière. Il donne une morale au jeune homme ; il doit aussi améliorer la moralité de la masse."

Le sport, c’est le nouvel « opium du peuple » alerte le sociologue Jean-Marie Brohm sur France culture, car le sport est éminemment politique, qu’il soit de haut-niveau, pour tous ou « spectacle ». C’est le moyen par lequel le pouvoir priverait les masses de la prise de conscience de leur domination et des outils de contestation de l’ordre établi. L’émergence de la participation est-elle alors un moyen pour les citoyens sportifs de renverser la vapeur ? D’insuffler de la contradiction, de bousculer les légitimités historiques de représentants adoubés ?

[Sport mondialisé : du pain et des jeux #DATAGUEULE 60]

La tendance en matière de participation, ce sont les débats. L’ouvrage pointe la faible mobilisation des autres instruments participatifs : malgré ses limites, l’inexistence du référendum montre « la difficulté des décideurs politiques à soumettre aux citoyens des questions importantes de société et à accepter que ces mêmes citoyens aient une compétence politique et une capacité à infléchir des décisions publiques » (p.10). La candidature aux Jeux olympiques est un exemple emblématique : si les élus de la Ville de Paris et le comité d’organisation des JO 2024 ont refusé de demander l’avis des Parisiens, l’histoire des JO est ponctuée de retraits suite à un « non » citoyen sollicité (Hambourg, Munich, Calgary, Sion...) ou spontané (Boston, Budapest...). Face à l’impact de tels événements sportifs pour un territoire - en termes de finances publiques locales, de priorités d’investissements, de retombées réelles, etc. - Yohann Rech se demande si le référendum n’aurait pas le potentiel d’accroître la légitimité démocratique de ces projets, tout en œuvrant à la restauration de la confiance envers le politique.

Du côté des budgets participatifs à la forte portée symbolique, ils sont peu présents hormis au sein de quelques collectivités : les dispositifs brestois ou rennais montrent pourtant que le sport occupe une place centrale dans les demandes des habitants, dont les pratiques se transforment.

Glisse urbaine et « streetpark », « playground » basket, piste de danse en plein air, circuits de randonnée urbaine, jogging, Parkour, espaces de « street workout »... Comme le constate l’agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise, priorité dorénavant a une « pratique libre, gratuite, auto-organisée [qui réinvente les usages d’une ville devenue support et agrès] ». Les sportifs et sportives de tout âge s’invitent dans les espaces publics, dans les espaces naturels protégés, détournent les aménagements, entrent en conflit avec les usages et acteurs traditionnels.

[#4 - Lyon - French Freerun Family]

La pratique encadrée dans un club ne représente plus qu’un petit quart des modalités de pratique. Cet effacement sur le terrain des corps intermédiaires incite les collectivités territoriales à bousculer la « démocratie des porte-paroles », héritière de la relation singulière entre puissance publique et associations sportives (p.132). Car, pour paraphraser le sociologue Julien Talpin, « la démocratie participative peut-elle faire l’économie des « sportifs ordinaires » ? L’ouvrage nous plonge ainsi dans la fabrique du projet sportif local de Brest, des États généraux du sport de la Ville de Strasbourg, de la politique d’insertion par le sport du 19ème arrondissement de Paris et de l’élaboration d’un Plan régional « Sport, santé, bien-être ». L’exploration se poursuit au cœur de plusieurs massifs montagneux ayant connu de vifs conflits liés à l’émergence des sports de nature et pour lesquels la concertation a démontré certains de ses bienfaits.

Pour le politologue Philippe Dujardin, les démarches de participation, de « négociation », sont au système politique représentatif ce que le sismographe est aux vulcanologues : des instruments d’enregistrement d’un réel devenu difficile à capter autrement. Mais à la différence de l’outil originel, ces démarches, tout en rendant compte du réel, le transforme, même imperceptiblement.

Dans le 19ème arrondissement de la capitale, les débats ont permis de « transformer la conflictualité des discours en réflexivité collective » (p. 28), de poser la diversité des approches de ce qu’est « l’insertion par le sport » même si l’impact n’est que temporaire. Même si au final, c’est « la démocratie informelle des petits arrangements » qui s’est renforcée, c’est bien le club de boxe éducative, peu connu de l’élu, qui repart avec quelques créneaux supplémentaires. De fait, en faisant exister, le temps des débats, des acteurs peu visibles, l’espace ouvert a permis de dépasser « la seule dimension discursive puisqu’il est aussi le support de micro-réglages politiques à l’échelle locale » (p. 35). Favoriser l’interconnaissance peut donc aussi favoriser le maillage territorial.

Si, à Brest, le Projet Sportif Local n’a pas évité l’écueil de « l’illusion participative [...], servant pour partie des orientations déjà infléchies, voire des décisions déjà prises » (p. 53), et n’a pas été doté de moyens insuffisants pour réellement mobiliser les citoyens, les chercheurs estiment que « tout en étant politisé, ce type de dispositif fait figure de processus structurant pour un territoire, c’est-à-dire susceptible de faire évoluer la gouvernance du sport à Brest ainsi que de générer dans de multiples configurations, des impacts positifs, à plus ou moins long terme, en matière d‘offre associative, de politique municipale voire encore plus largement d’organisation des pratiques sportives organisées sur son territoire » (p.57). Deux réalisations concrètes plébiscitées par les usagers comptent ainsi parmi ces effets « réels ».

Par leur existence même, ces débats sèment donc les graines de nouveaux possibles pour la gouvernance des pratiques sportives : ouverture d’un espace de dialogue, prise de conscience des intérêts et finalités des autres parties prenantes, reconfiguration des rôles et des relations entre acteurs.

La diversité des études de cas présentées dans l’ouvrage témoigne de la capacité des sciences humaines et sociales à soutenir et nourrir un dialogue complexe entre citoyens, décideurs et techniciens de l’action publique. En-dehors d’alimenter un savoir académique sur l’état de la démocratie participative dans les politiques sportives françaises, l’implication des chercheurs tire ces dispositifs vers le haut : décryptage de l’inégalité des rapports sociaux (temps de parole accordé aux uns et aux autres, adressage, spatialisation des débats...), redistribution des légitimités en donnant une place aux « taiseux » et aux « illégitimes , mise en visibilité de thématiques invisibilisées ou minoritaires, alerte sur les représentations, les évidences et les consensus mous.

Pour les collectivités qui s’en emparent, ces analyses sont de puissants régénérateurs de leurs modes d’action, comme le montre la fécondité de l’approche par le genre des espaces publics, notamment ludiques et sportifs, ou encore de la transition écologique. Pour autant, cela ne révolutionne pas (encore ?) les modalités historiques de gouvernance comme en atteste la création de la fédération de parkour ou la régulation de la participation des associations sportives locales en matière de sport santé (p. 41).

Mais si l’avenir est à une proximité renforcée entre ceux qui font la politique et ceux qui la vivent, la réflexion ne doit pas se limiter aux seuls objets de la participation, sous peine de sclérose de l’intention elle-même. Entre nouveaux outils disséqués par la revue Participations (pétitionnement en ligne, tirage au sort, conseil citoyens, town meeting américains...) et nouveau paradigme de la démocratie convivialiste, l’avenir est ouvert.

Mais, à l’instar de ces exploits hautement improbables qui font la grâce du sport, les bienfaits de la participation à l’égard des politiques sportives n’ont-il pas vocation à émerger de l’imprévisible, de l’extraordinaire, de l’impensable ? S’appuyant sur la difficile implantation de la pratique du vol libre dans le massif de l’Oisans, Yohann Rech invite ainsi à laisser de côté ses acquis en matière de participation pour appréhender à leur juste valeur de nouvelles dynamiques citoyennes : « Ne peut-on considérer la désobéissance civile (qui rend public, visible et débattue le sentiment d’iniquité), comme une forme de participation au débat démocratique ? » (p. 89). Dans le fond, peut-être que le plus important reste de savoir à qui il appartient de fixer les règles du jeu.

Article

Dormait-on forcément mieux avant ? À partir de l’ouvrage « La grande transformation du sommeil de R. Ekirchun », regard prospectif sur les enjeux de ce temps si utile.

Article

La Lune, symbole d'une altérité radicale à notre monde ?

Article

Dans un monde qui se réenchanterait pour mieux se réconcilier avec le non-humain, que nous dirait-il de nos anomies actuelles ?

Article

Dans une société tournée vers une consommation à outrance, la sobriété peut-elle dessiner un nouveau chemin vers le bien-être ?

Article

Cheminer vers la sobriété : L’altruisme est-il le balancier nécessaire à cette démarche de funambule ? « Pas si simple », répond la mathématicienne Ariadna Fossas Tenas

Article

Aurianne Stroude, sociologue spécialiste de la transformation des modes de vie en lien avec les enjeux écologiques, décrypte le changement social qui opère au-delà des évolutions individuelles.

Article

La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

Au cœur des débats qui entourent la redirection de nos organisations, le rapport entre transition et modernité interroge les ressources intellectuelles disponibles pour penser le futur.

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article

À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?

Article

Dans son ouvrage « Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques », le psychiatre Jean-Victor Blanc s’appuie sur les œuvres et figures de la culture populaire pour parler différemment de la santé mentale.

Article

Et si le web nous rendait fou ? Ou pire, malheureux ? Analyse de l’impact des TIC sur notre santé mentale…

Interview de Lucie Vacher

VP de la Métropole de Lyon Enfance, Famille et Jeunesse

Article

La famille, considérée parfois comme valeur suprême est pourtant un important marqueur d’inégalités. Dès lors, qu’en faire ? Peut-on envisager l'abolition de la famille ?

Article

À partir de l’ouvrage « Pas d’enfant. La volonté de ne pas engendrer » d’Anne Gotman, exploration des enjeux liés au choix de ne pas devenir parent.

En croisant les approches historique, démographique, sociologique et psychologique, éclairage sur cette tendance croissante.

Article

La structure des ménages a un impact notable sur notre empreinte carbone. Et si la solution consistait à inventer de nouvelles façons de vivre ensemble ?

Article

La Fraternité, troisième pilier de la devise républicaine et représentation symbolique de la relation entre « famille » et « nation ». Mais demain, est-ce encore de ce lien dont nous aurons besoin ?

Article

Les réseaux sociaux s’incrustent au sein des familles : trait d’union ou facteur de division ?

Article

En prenant une perspective historique, que nous disent les évolutions du modèle familial porté par l’État en matière de contrat social ?

Interview de Cédric Van Styvendael

Vice-président de la Métropole de Lyon délégué à la Culture et maire de Villeurbanne

Article

À quelles conditions nos fêtes pourraient-elles devenir plus écologiques ? Les chiffres-clé pour mieux comprendre là où l’on peut agir !

Article

A-t-on perdu le goût de la fête ? Cela date-t-il des confinements, ou le mal est-il plus profond ?

Article

Derrière les débats sur ce que peut ou doit être une authentique fête, des enjeux beaucoup moins légers que ce que le sujet pourrait laisser croire…

Article

Et si la possibilité d’une fête tenait avant tout à l’architecture des lieux de cohabitation ?

Article

Comment les médias sociaux et leurs algorithmes transforment notre manière de faire la fête.

Article

Quelles sont les principales sources d’émission de polluants, et quels effets ont-ils sur la santé et l’environnement ? Éléments de réponse en images et en chiffres.

Article

Fête et droit, deux champs irréconciliables ? Ou les deux faces d’une même pièce, assurant la régulation de l’ordre social et mobilisables de concert ?

Interview de Delphine Praud

Épidémiologiste au département Prévention Cancer Environnement de Centre Léon Bérard de Lyon

Article

À partir d’une étude du Centre Léon Bérard et du Centre de lutte contre le cancer de Lyon et Rhône-Alpes, quel impact de l’exposition quotidienne à un air pollué ?

Article

À partir du roman « La Horde du Contrevent » d’Alain Damasio et de son étude par Antoine Saint-Epondyle, réflexion sur les usages de l’imaginaire de l’air.

Article

Après la poussée de complotisme constatée pendant la pandémie, quels enseignements tirer pour réconcilier sciences et engagement citoyen ?

Article

Quelles sont les raisons et les conséquences de l’usage croissant des outils de mesure de qualité de l’air par les citoyens ?

Article

Analyse et mise en perspective de l’ouvrage « L’art de gouverner la qualité de l’air » de Franck Boutaric, politologue spécialiste des enjeux de pollution atmosphérique.

Interview de Thomas Zimmermann

Co-fondateur du Lyon Street Food Festival

Article

Alors que les particularismes alimentaires se multiplient, peut-on perdre le goût des autres ?

Interview de Diane Dupré La Tour

Co-fondatrice des Petites Cantines

Article

D’où nous vient notre représentation de la « bonne chère », et comment évolue-t-elle ?

Article

À partir de nouvelles techniques de fermentation, analyse de la relation entre les humains, le vivant et les techniques.

Article

À partir des travaux des sociologues Vera King, Benigna Gerisch et Hartmut Rosa, réflexion sur l’introduction d’une logique d’optimisation dans notre relation au repas.

Article

De retour sur le devant de la scène culinaire mondiale, la gastronomie française conjugue soutien des pouvoirs publics et reconnaissance de la société civile.

Interview de Élisabeth Thiéblemont

Prospectiviste d’Eau de Paris

Article

Entre « L’eau mondialisée, La gouvernance en question » et la vision de l’association Eau Bien Commun, focus sur les mouvements sociaux liés à la gestion d’une ressource essentielle.

Article

Quel rôle pour la poésie dans l’émergence d’imaginaires nous réconciliant avec notre milieu ?

Article

Plongée dans les profondeurs d’un modèle économique où les mots « commun » et « besoin » sont remplacés par « offre » et « demande ».

Interview de Blandine Melay

Responsable du service Énergie Climat du Grand Lyon

Article

Refroidissement de data centers, extraction de métaux, gravure et nettoyage de semi-conducteurs : quid de la dépendance croissante à l’eau de l’industrie du numérique ?

Article

L’hydrobiologiste Christian Lévêque nous interpelle sur les concepts au cœur de la gouvernance de l’eau, et invite à élargir le cercle des décideurs.

Article

Un croisement du travail des historiens François Jarrige et Alexis Vrignon et du témoignage de Paul-Jean Couthenx de CoopaWatt pour saisir les enjeux de « l’énergie citoyenne ».

Étude

À partir d’une histoire de l’infrastructure énergétique, une réflexion pour penser la transformation de l’architecture de ces réseaux.

Article

Éolienne ou solaire, l’électricité verte a besoin de métaux rares. Quels dilemmes se cachent derrière la production locale d’énergies renouvelables ?

Article

En partant des nouvelles de SF de « Weight of Light », observation de pratiques émergentes qui associent dès aujourd’hui énergie solaire et numérique.

Article

Avec le collectif Paysages de l’Après-Pétrole, tour d’Europe des territoires dont le modèle de développement associe approche paysagère et transition écologique.

Article

De l’évolution de nos représentations symboliques jusqu’à la transformation concrète de notre base productive, réconcilier l’industrie et la société.

Article

Décryptage des perspectives ouvertes par les Scop, à travers les analyses croisées des parcours des entreprises Hélio-Corbeil et Solyver.

Article

Et si la fermeture d’un monde dépassé était le passage obligé pour nous ouvrir à de nouveaux horizons ?

Article

Analyse du point de vue de la militante Margaret Klein Salamon, pour qui l’urgence climatique exige de planifier la transformation de l’économie.

Article

À partir de l’ouvrage « L'Économie désirable - Sortir du monde thermo-fossile » de l’ingénieur, sociologue et économiste Pierre Veltz, réflexion sur le rôle du numérique dans une réindustrialisation écoresponsable.

Article

Quelles nouvelles représentations exige la réindustrialisation ? Analyse de l’ouvrage « Vers la renaissance industrielle » d’Anaïs Voy-Gillis et Olivier Lluansi.

Article

Synthèse du cycle de veille prospective consacrée au sport, ce champ où se rencontrent économie, écologie, technologie, santé et citoyenneté.

Article

Analyse de l’ouvrage « Une histoire populaire du football » de Mickaël Correia, auquel fait écho l’engagement féministe des Débuteuses lyonnaises.

Article

À partir de l’ouvrage collectif « Les Défis de l'Olympisme, entre héritage et innovation », tour d’horizon des grandes questions auxquelles les JO du futur devront répondre.

Article

Analyse de Playing against the clock, le rapport de l’ONG Rapid Transition Alliance consacré au développement du sport professionnel.

Article

Même dans le sport, « L’empire des chiffres » s’étend ! Analyse de l’évolution de nos activités physiques, à partir du travail du statisticien Olivier Martin.

Article

Analyse de l’ouvrage « Sport, démocratie participative et concertation ». Et si la participation citoyenne permettait de renouveler les politiques sportives ?

Article

Quelles perspectives les débats actuels sur la souveraineté numérique ouvrent-ils pour l’évolution des services publics locaux ?

Article

Entre géants du numérique et États en quête d’une nouvelle souveraineté en ligne, quid de la pensée critique et du militantisme de celles et ceux qui rêvent d’un Internet libre ?

Article

L’UE travaille actuellement à l’harmonisation et la régulation des usages numériques au sein de ses frontières. Avec sa directive sur le droit d’auteur, elle pose ses limites aux géants du web.

Article

Quel rapport entre écologie et souveraineté numérique ? Découvrez les enjeux soulevés par le rapport rendu par le Haut Conseil pour le Climat en décembre 2020.

Article

Avec son ouvrage « À la trace », Olivier Tesquet nous explique comment nos smartphones nous surveillent.

Article

Jacques Priol, consultant en gouvernance des données, tire les enseignements du projet Quayside à Toronto.

Article

En conclusion de ce cycle de réflexion, la Direction de la Prospective et du Dialogue public vous propose ce point de vue, entre synthèse des précédents billets et ouverture de perspectives.

Article

« Les Terrestres », la BD de Raphaëlle Macaron et Noël Mamère, nous propose un road-trip à la rencontre de ces « collapsonautes » qui ont fait « du combat pour la planète un mode de vie ».

Article

L’expo « Zones critiques », initiée et conçue par le sociologue et philosophe Bruno Latour pour le centre d’art ZKM, mêle arts et sciences pour alerter le public sur l’imminence de notre fin et l’inciter à réagir.

Article

À force de certitudes, les effondristes ont fini par agacer certains experts, tels que Catherine et Raphaël Larrère, qui s’en expliquent dans « Le pire n’est pas certain ». Ce qui ne veut pas dire que tout va bien…

Article

Avec son essai « Brutalisme », le philosophe Achille Mbembe nous emmène en Afrique, ce continent qui ne peut pas s’offrir « le luxe de la collapsologie », pour nous démontrer que quoi qu’il arrive, « le futur demeure ouvert ».

Article

À problème global, solution locale ? C’est ce que suggèrent Alexandre Boisson et André-Jacques Holbecq dans « Face à l’effondrement, si j’étais maire ? Comment citoyens et élus peuvent préparer la résilience ».

Article

Comment déterminer la balance bénéfices-risques de technologies aux progrès à la fois fulgurants et exponentiels ?

Article

Longtemps confinée aux pages de la science-fiction dans l’esprit du plus grand nombre, cette classe de technologies est désormais omniprésente dans notre quotidien numérique.

Article

Quelques données pour prendre la mesure du côté sombre de l’éclairage artificiel.

La santé mentale est partout. Entre présentation d’impasses actuelles et évocation de pistes prometteuses, ce dossier vous propose un verre que vous pourrez juger à moitié vide ou à moitié plein.

Interview de Pascal Blanchard

Vice-président à la Métropole de Lyon, délégué à la santé, aux politiques des solidarités, du grand âge et du handicap.

Article

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?

Article

Réfléchir aux rapports entre littérature et santé mentale, en interrogeant subtilement les normes véhiculées par cette notion.

Jamais idéale, toujours critiquable, la famille reste le premier modèle de ce que l’on peut appeler « solidarité ». En cela, y réfléchir aujourd’hui pourrait bien nous être utile dès demain…

Article

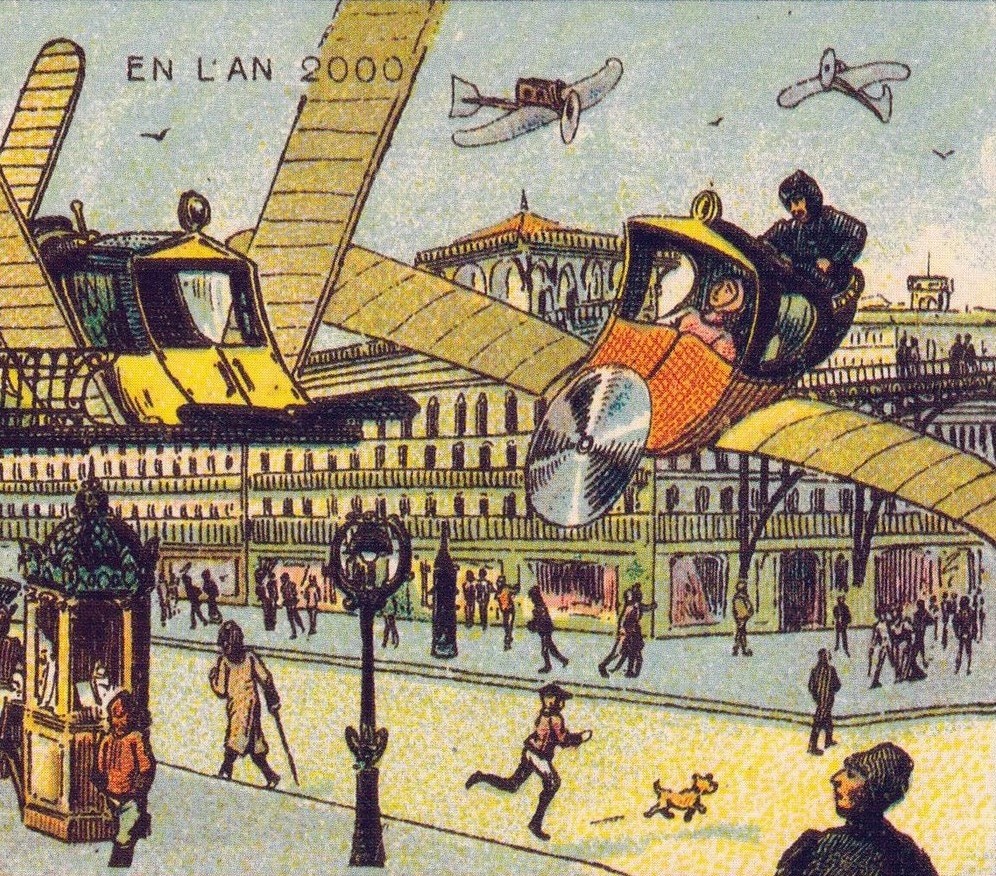

Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.