[Vidéo] Aux origines du Défilé

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Lionel Arnaud

Lionel Arnaud est professeur des universités en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP, Sciences Po Toulouse). Ses recherches portent sur les mouvements culturels et leurs relations aux politiques culturelles, artistiques et sportives.

Il a enquêté au début des années 2000 sur le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon et mené plusieurs enquêtes sur les usages politiques de la culture à Fort-de-France, Toulouse, Londres, Birmingham, Bandung, Le Cap, Salvador de Bahia, Pointe-à-Pitre…

Dans cet entretien, il évoque la dimension militante des mouvements culturels minoritaires, et comment ceux-ci acquièrent une visibilité dans le cadre des grandes fêtes urbaines. Au risque parfois d’affaiblir le message originel.

L’entretien a été réalisé en liaison avec l’enquête sur le Défilé de la Biennale de Lyon, réalisée en 2021 et 2022, à l’initiative de la Métropole de Lyon et de la Biennale de la Danse.

Depuis longtemps vous avez étudié des fêtes ayant une dimension carnavalesque, pourquoi être allé sur ce terrain ?

Quand il n’est pas fléché par un contrat, le choix d’un thème de recherche n’est jamais innocent, surtout en sciences sociales. En ce qui me concerne, l’intérêt pour les expressions artistiques, sportives et même religieuses est en grande partie lié au fait que j’ai grandi dans ce qu’on appelait alors la ZUP de Rillieux-la-Pape. Mes copains du collège de La Velette étaient pour la plupart issus de milieux modestes et même pauvres, ils étaient nés ou avaient des parents nés en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est ou dans les Antilles françaises. Aucun d’entre eux n'est parvenu au lycée général. Pour ma part, j’ai pu redoubler dans un autre collège, à Caluire, et j’ai poursuivi ensuite au Lycée de Rillieux. Arrivé aux études supérieures, je me suis posé une question simple : pourquoi moi et pas eux ? Mais ce qui m’interrogeait encore plus c’est que le sport était devenu au fil du temps la seule voie de sortie envisagée par mes camarades. Étudiant à l’IEP de Grenoble, j’ai voulu comprendre : comment et pourquoi la réussite sportive était-elle devenue le seul horizon des jeunes des quartiers populaires, et notamment des jeunes perçus comme « immigrés » ?

On était au début des années 1990, au lendemain des émeutes de Vaulx-en-Velin suite à la mort Thomas Claudio, percuté volontairement par une voiture de police, et le sport était présenté par le gouvernement comme une « école de la vie », un remède à tous les maux de la société. On n’était pas encore dans le « Black-Blanc-Beur » de la Coupe du Monde 1998 mais le sport était déjà largement instrumentalisé par les médias, les intellectuels, les politiques, et je voulais questionner cette croyance dans les vertus du sport. Une croyance quasi religieuse puisque sa mise en cause vous exposait à une levée de bouclier, y compris dans le milieu scientifique. Mon hypothèse était que, dans un contexte de crise du modèle républicain, de montée des thèses racialisantes et de l’idéologie néo-libérale, le sport était construit comme un modèle d’intégration de substitution des minorités racialisées et ethnicisées. Il permettait de naturaliser les inégalités au nom d’une compétition présentée comme « pure et parfaite »… Un modèle suffisamment consensuel pour espérer surmonter les tensions sociales et la montée des identitarismes, tout en valorisant la méritocratie.

Comment avez-vous testé cette hypothèse ?

J’ai choisi d’engager une comparaison avec la Grande-Bretagne, berceau du sport moderne et du libéralisme économique, et dont l’approche multiculturelle était présentée comme l’antithèse de l’approche républicaine. J’ai entrepris de comparer les politiques sportives des villes de Lyon et Birmingham, notamment parce que leurs quartiers ségrégués avaient été le théâtre de plusieurs révoltes urbaines mais aussi parce que leurs manières d’appréhender les différences culturelles et religieuses sont très différentes… Dans les quartiers lyonnais ciblés par la Politique de la Ville, j’ai observé comment des entraineurs utilisaient la culture sportive pour inciter les jeunes à ne pas pratiquer le ramadan ou à ne pas porter le hidjab. Mais dans les quartiers populaires de Birmingham, ces croyances religieuses étaient abordées tout autrement, la municipalité allant jusqu’à réserver des créneaux spéciaux pour permettre aux femmes de se rendre à la piscine, sans côtoyer des hommes. Au terme de mes trois années de thèse, j’ai abouti à la conclusion que dans chacune de ces deux villes le sport était à chaque fois utilisé comme une ressource idéologique efficace, neutre, a-culturelle et a-historique, mais modelée en fonction des orientations politiques de chacun de ces deux pays.

Tout au long de cette enquête, de 1996 à 1999, j’ai eu l’occasion d’observer d’autres façons de s’adresser aux jeunes habitants des quartiers populaires, via des animations de type artistique ou socioculturelle qui mettaient moins l’accent sur une règle transcendante et davantage sur la créativité. Pour les militants de la « culture », l’expression artistique se différenciait fondamentalement du travail qui était conduit dans les clubs sportifs dans la mesure où, me disaient-ils, l’art est en mesure de favoriser la libre expression, l’épanouissement individuel, l’émancipation voire la conscientisation politique… En tant que jeune sociologue, je me devais d’interroger également ces préjugés, que j’avais d’ailleurs tendance à partager et qui, au passage, mettaient le sport à l’écart de la culture, au même titre que l’on différencie les professionnels « du sport » des professionnels « de la culture ». Après ma thèse, j’ai donc poursuivi ma réflexion sur les usages politiques de la « culture » en matière d’intégration des jeunes racisés, en comparant cette fois le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon et le Carnaval de Notting Hill de Londres. Je connaissais Xavier Phélut, qui occupait déjà la fonction de chef de projet du Défilé et qui m’avait très tôt sensibilisé à cet évènement extraordinaire. Avec une petite bourse du British Council, et parce que j’avais obtenu un poste de maître de conférences à Rennes, j’ai conduit cette enquête entre 2000 et 2005.

Qu’avez-vous appris de la comparaison entre le Défilé lyonnais et le Carnaval de Notting Hill ?

Il y a bien sûr de vraies différences entre les deux, à commencer par leurs formes esthétiques. Sur le plan politique toutefois, l’un comme l’autre ont été présentés, par les médias comme par les élus, comme des symboles multiculturels, que ce soit pour s’en réjouir ou pour le déplorer. Dès la fin des années 1970, le carnaval de Notting Hill a d’abord été construit comme un problème d’ordre public. La jeunesse noire venue des quartiers populaires s’en était emparée comme une occasion de se réapproprier l’espace public, avec notamment la multiplication des sound systems. Elle n’a donc pas tardé à affronter la police dans de véritables combats de rue, et le carnaval est passé dans le registre de la culture menaçante. Emmené par Margaret Thatcher, le gouvernement conservateur n’a pas hésité à exploiter ces incidents pour en faire une affaire d’État, le symbole de sa politique de loi et d’ordre, avec un discours ouvertement raciste.

À Lyon en revanche, le Défilé n’a pas connu de débordements violents, mais ça n’a pas empêché l’extrême droite de l’instrumentaliser lorsque Charles Million est devenu Président de la Région Rhône-Alpes en 1998 avec les voix du Front National. Cette année-là, le Défilé avait pour thème la Méditerranée et le premier vice-président FN de la commission Culture, Pierre Vial, a accusé ses organisateurs de favoriser un processus de « colonisation culturelle » de la société française… Sans doute était-ce plus la valorisation des habitants des quartiers populaires qui lui déplaisait, davantage que la thématique choisie, mais toujours est-il que la subvention accordée au Défilé par la Région a été supprimée. Au-delà de ces tentatives de politisation, le Défilé lyonnais et le Carnaval de Notting Hill participent d’une même volonté de créer des évènements qui profitent au développement social et économique.

À Londres, le carnaval s’enracine dans la mobilisation de la communauté afro-caribéenne qui depuis les années 1950 entend lutter contre les stéréotypes et les attaques racistes. Mais à partir de la fin des années 1990, l’ambition est de faire de ces initiatives populaires le terreau de l’entrepreneuriat, dans un contexte où le credo néolibéral n’était plus seulement diffusé par les Conservateurs mais gagnait le parti Travailliste en la personne du Premier ministre Tony Blair. Plutôt que d’être combattus, les liens communautaires et « ethniques » devaient désormais être valorisés et participer de l’« empowerment » des individus, avec l’idée qu’il leur revient de se prendre en main, de s’organiser et de se responsabiliser. Une autre façon de dire qu’il ne faut pas tout attendre de l’État, dans un subtil mélange de laissez-faire économique et de valorisation du pouvoir citoyen. En l’espace de 50 ans, le carnaval de Notting Hill est ainsi passé du statut de manifestation culturelle antiraciste à celui de menace sécuritaire et identitaire, pour finalement être pensé comme un atout au service de « l’économie créative » britannique à l’aube du XXIe siècle.

À la même époque, le Défilé poursuivait une logique a priori bien différente, davantage en phase avec les attendus de la Politique de la ville faite de réduction des inégalités territoriales et d’insertion sociale. Se costumer, se maquiller, danser et plus généralement participer à un projet artistique sont pensés par un certain nombre de travailleurs sociaux, de psychologues et d’associations partenaires comme des « pas de côté », des outils quasi thérapeutiques censés aider les participants les plus en difficulté à se voir autrement, se reconstruire, reprendre confiance en soi… Des étapes jugées nécessaires pour sortir du chômage, retrouver du travail et « recréer du lien social »…

Le Défilé et le Carnaval de Notting Hill ont enfin en commun d’être utilisés à des fins de marketing territorial. À l’occasion du passage à l’an 2000, le Défilé est appelé à mettre en scène l’agglomération lyonnaise, présentée comme une ville rassemblée, réconciliée pourrait-on dire, où la question des inégalités territoriales, sociales et raciales ne se poserait plus. À l’époque, Millénaire 3 s’appuie abondamment sur les réflexions du politiste lyonnais Philippe Dujardin, qui analyse le Défilé comme un « rituel d’agglomération ». Même constat à Londres, où le carnaval est réinventé par la municipalité comme un festival « multiculturel » en même temps qu’il change d’échelle : il devient le « Carnaval de Londres », au risque d’édulcorer le combat culturel et antiraciste de ses fondateurs.

Qu’est-ce qui vous frappe dans les divers carnavals que vous avez étudiés, je pense au Défilé mais aussi à Notting Hill, à Salvador de Bahia au Brésil, à Fort-de-France ?

Ces manifestations sont très différentes dans leurs formes, leurs esthétiques et leurs histoires. J’y observe toutefois une évolution semblable, avec des mouvements culturels qui ont émergé dans l’adversité et de façon relativement autonome, à l’image du hip-hop et des sound systems, mais qui ont été progressivement canalisés, pour ne pas dire domestiqués. Un processus que j’ai conceptualisé dans mon livre Réinventer la ville sous le terme d’esthétisation, en référence au processus de sportisation analysé par les sociologues Norbert Elias et Eric Dunning. Ce processus n’est pas univoque, puisqu’il satisfait la demande de reconnaissance de certains acteurs de ces mouvements culturels. Mais cette esthétisation, qui participe d’une pacification et d’une dépolitisation des relations sociales, porte toujours le risque d’édulcorer les motifs et les conditions sociales qui ont présidé à ces mobilisations.

À Lyon, Londres, Fort-de-France ou Salvador, le carnaval, le hip-hop ou les sound systems sont des expressions communautaires qui se sont forgées dans l’expérience de la ségrégation sociale, raciale et spatiale. Passer de la rue à la scène, d’une expression régulée par ses pairs à des formes codifiées par des institutions et des professionnels ne va pas sans transformer le rapport à la pratique et donc le rapport au monde des pratiquants… Ce processus d’institutionnalisation est un lieu commun de la sociologie depuis Max Weber et Émile Durkheim. Il n’est donc pas propre à l’évolution des mouvements culturels. Mais l’un des enseignements de mon enquête est que la reconnaissance de la diversité culturelle passe ici par une « réinterprétation de la différence raciale », comme l’analyse John Urry à propos du regard touristique. Pour pouvoir prétendre à des subventions, pour plaire aux programmateurs comme au public et aux touristes, les populations ethniquement et racialement minorisées doivent travailler avec les institutions culturelles, sociales et policières, respecter un cahier des charges et se conformer à l’esthétique cosmopolite de la ville globale. Ce processus est à distinguer de l’artification dans la mesure où il ne s’agit pas forcément de rentrer dans les mondes de l’art, comme l’ont fait certains danseurs hip-hop en se professionnalisant.

Dans le cadre de ces grandes manifestations culturelles réinventées à l’usage des grandes métropoles, l’esthétisation des expressions culturelles consiste à réorienter l’expression des minorités racisées et plus largement des classes jugées dangereuses dans une direction non antagonique, compatible avec les goûts du plus grand nombre et les intérêts des municipalités, plutôt qu’en conflit avec elles. Il ne s’agit pas forcément d’une stratégie réfléchie mais d’une évolution qui s’inscrit dans une multiplication des liens d'interdépendance sociales, fonctionnels et professionnels, qui tracent le maillage complexe du « filet » social.

Dans chaque événement que vous étudiez retrouvez-vous des groupes qui aspirent à être reconnus, dans leurs pratiques ou leurs identités ?

Le besoin de reconnaissance est sans doute à la source de toutes les expressions culturelles. La question est de savoir si ces expressions doivent nécessairement se conformer aux codes de la société dominante pour y parvenir. Prenons l’exemple de la Martinique, qui fait partie de mes derniers terrains d’étude. La première fois que j’ai participé au carnaval de Fort-de-France, j’ai eu comme un choc tant il était différent de ce que j’avais pu connaître jusque-là, notamment à Londres qui est pourtant un carnaval d’inspiration caribéenne. À Fort-de-France, le carnaval correspond à une période de réjouissance qui semble ne pas avoir de limite et ne répondre à aucune règle, même s’il respecte des rituels précis. En gros, les carnavaliers font ce qu’ils veulent, ils s’habillent comme ils veulent, ils chantent ce qu’ils veulent, ils réinventent et ils créent eux-mêmes leurs propres formes esthétiques piochées ici ou là dans des traditions, des modes, des tendances venues du monde entier. Mais on y trouve aussi des aspirations à une certaine respectabilité et la volonté de valoriser la culture du pays. Il en va ainsi du collectif Tanbo Bô Kannal (TBK) avec qui j’ai conduit mes recherches de 2011 à 2018.

Lorsqu’il a émergé au début des années 1970 dans le quartier de Bô Kannal, l’un des quartiers les plus défavorisés de Fort-de-France, ses fondateurs ne voulaient pas seulement défiler dans la rue, ils voulaient manifester leur présence et la dignité des habitants d’un quartier stigmatisé en raison de sa pauvreté. Ils voulaient que l’on reconnaisse leur son, leur capacité à s’organiser, leurs costumes et leurs couleurs, en même temps que leur manière de vivre. Leur mobilisation entendait résister à l’entreprise assimilationniste des politiques culturelles françaises, mais aussi déjouer le regard condescendant de la petite bourgeoisie foyalaise. La forme « groupe à pied » qu’ils ont introduit dans le carnaval de Fort-de-France en même temps que les tambours à peau d’animal, se distinguent délibérément des « malpropres », des collectifs désorganisés et provocateurs, mais aussi du carnaval officiel et policé, organisé par les Comités. Avec TBK, tout le monde ne peut pas rejoindre le groupe et jouer du tambour mais on peut courir derrière, reprendre les chants à tue-tête, arborer les couleurs rouge vert noir qui sont celles du quartier de Bô Kannal mais aussi du drapeau indépendantiste martiniquais… On danse, on court derrière TBK - on fait le « vidé ». Il faut imaginer toute une foule qui accompagne chaque groupe à pied, plus ou moins conséquent en fonction de sa popularité.

Cinquante ans après, les groupes de ce type se sont multipliés et font désormais partie de la « tradition » des carnavals de Martinique. Les Offices du Tourisme de chaque commune ne manquent pas de les célébrer et certains élus aimeraient réorienter leurs actions en faveur de la prévention de la délinquance et de l’insertion sociale... La demande de reconnaissance des mouvements culturels interroge donc leur relation avec les gouvernements urbains, dans la mesure où ces derniers sont toujours tentés de les téléguider, de les canaliser, d’en domestiquer les expressions, les comportements et les goûts, pour les rendre « culturellement corrects » et même « utiles » voire rentables, socialement et économiquement…

Dans les événements festifs /carnavalesques que vous avez étudiés, voyez-vous des invariants ? Et à l’inverse qu’est-ce qui singulariserait vraiment le Défilé lyonnais ?

Dans leur forme, le carnaval de Salvador de Bahia et celui de Fort-de-France n’ont rien à voir avec le Défilé de la Biennale. Ils pourraient être comparés aux fêtes de Bayonne ou au carnaval de Dunkerque, des fêtes où tout semble permis, avec une foule immense qui s’enivre d’alcool et de substances diverses, et qui s’expose à tous les débordements. Quel que soit le carnaval cependant, on retrouve toujours une dualité : le « Pretty Mas » et le « Dirty Mas », le masque souriant et le masque inquiétant, le carnaval bourgeois et le carnaval des gueux, le bal des Blancs et le bal des Noirs… À Salvador de Bahia, il y a un carnaval pour les touristes et les bourgeois, policé et institutionnalisé, qui met en scène la ville en valorisant des esthétiques disciplinées, voire théâtralisées, et un carnaval avec des groupes plus ou moins marginalisés voire criminalisés, en fonction de leur condition sociale, raciale, territoriale mais aussi de leurs genres musicaux... Dans les années 1970, le mouvement des « blocs afros » a réinventé le carnaval de Salvador de Bahia, à l’image du groupe lê Aiyê fondé en 1974 par de jeunes travailleurs d'un des quartiers les plus pauvres de la ville et qui est à l’origine d'une énorme révolution culturelle. Influencé par le Black Power, lê Aiyê a contribué à ce que les Afro-Brésiliens affirment leur identité, leur manière d’être, de se coiffer et de se vêtir, en réinventant de manière plus ou moins fantasmée un carnaval de souche africaine. C’est aussi ce qui a inspiré Tanbo Bô Kannal à Fort-de-France et Akiyo à Pointe-à-Pitre...

À l’inverse, le Défilé lyonnais laisse peu de place à l’improvisation, encore moins aux débordements ou à de quelconques revendications politiques. La mise en scène est ici officiellement assumée : le défilé doit obligatoirement se dérouler sous la forme d’une « marche dansée » avec une vitesse moyenne chronométrée, et la musique accompagnant les danseurs ne doit pas dépasser les 100 décibels. Des règles qui concourent à positionner le public présent dans la posture du spectateur : il n’y a pas besoin de barrières pour que celui-ci accepte de se placer en bordure du défilé pour regarder et applaudir les danseurs. De son côté, le carnaval de Notting Hill occupe une position intermédiaire. Ni parade millimétrée ni fête totalement débridée, son organisation a été rationalisée dans les années 1990 depuis la limitation de la taille et du nombre de véhicules présents lors de la parade des mass bands jusqu’à la réglementation des commerces et du niveau sonore des sound systems.

Vous vous êtes intéressé à la notion des droits culturels. Que change cette approche, parfois revendiquée par les organisateurs du Défilé lyonnais ?

Les élus et les professionnels dits « de la culture » et qui s’associent en fait exclusivement au monde artistique semblent découvrir aujourd’hui la notion de droits culturels. Mais il s’agit d’une notion ancienne, que l’on trouve dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Tout se passe en fait comme si l’accent mis en France sur la nécessité de « démocratiser les grandes œuvres de l’humanité, et d’abord de la France » comme l’affirme le décret fondateur du ministère de la Culture, associé à une professionnalisation croissante du secteur dit « culturel », avait contribué à déposséder les citoyens de leur droit à exprimer leurs propres manières de vivre, leurs goûts et leurs cultures, quels qu’ils soient. Les lois NOTRe [portant nouvelle organisation territoriale de la République, 2015] et LCAP [Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine, 2016] ont récemment introduit la notion de droit culturel dans le droit français.

Mais en France, les droits culturels apparaissent encore comme un mot-valise, volontiers confondu avec le droit à la culture ou le droit des artistes à préserver leur liberté de création, quand d’autres y perçoivent une brèche dans une République « une et indivisible » en faveur de la reconnaissance des minorités culturelles et de la valorisation du multiculturalisme. Bref, chacun y voit ce qu’il a envie d’y voir, sans forcément changer ses habitudes… Je rappelle simplement que, bien avant cet emballement, les mouvements culturels que j’étudie en France et ailleurs valorisent depuis longtemps le principe des droits culturels, sans le dire ni même le savoir, et parfois sans soutiens officiels.

Le point positif c’est en tout cas que le succès rencontré aujourd’hui par la notion de droits culturels semble contribuer à un changement de paradigme, si ce n’est des politiques culturelles nationales en tout cas de certaines politiques municipales. À Lyon, Grenoble ou Bordeaux, les nouveaux maires écologistes se sont d’ailleurs emparés de cette notion, sans toujours en maîtriser les enjeux. Le réflexe en la matière, c’est encore de penser qu’il faut faire « accéder à la culture » au plus grand nombre, ce qui pose à nouveau la question de ce que l’on entend par « culture » mais aussi de qui décide de ce que la « culture » doit être !

Le Défilé lyonnais a-t-il été précurseur sur ce sujet des droits culturels ?

Xavier Phélut m’avait rapporté cette anecdote au début des années 2000 : des étudiants originaires de la Guadeloupe souhaitaient participer au Défilé, arguant du fait que « le carnaval on sait faire, on a les danseuses, les tambours, tout ce qu’il faut ! ». Mais les coordinateurs leur avaient rappelé que le Défilé ne consiste pas à mettre en scène des formes éprouvées mais de réinventer et de sublimer collectivement ce que chacun sait faire par rapport à une thématique donnée. Ce pourrait être une définition des droits culturels : partir de ce que les individus savent faire, leur laisser la parole, pour mieux retravailler ensemble les sensibilités des uns et des autres. Les faire « accéder » non pas à une culture décidée à l’avance mais à des formes esthétiques inédites et que l’on ne peut découvrir que dans la discussion, le débat et la participation. Une ambition qui fait de l’artiste un guide et non un mentor.

Dès le milieu des années 1990, Guy Darmet avait en quelque sorte conceptualisé ce qui est devenu depuis un lieu commun de cette sorte d’art participatif. Mais il s’est en fait inspiré de ce que d’autres mettent en œuvre depuis longtemps collectivement pour faire vivre leurs communautés, à l’image des groupes de carnaval. Au milieu des années 1990, de retour de Rio de Janeiro, il s’est dit : voilà, nous n’avons pas d’école de samba mais dans les quartiers populaires de l’agglomération lyonnaise il y a des jeunes qui dansent tous les jours dans le cadre du mouvement hip-hop. Mobilisons-les, donnons-leur les moyens financiers et techniques de se sublimer et de partager leurs savoir-faire ! Et quoi de mieux qu’une Biennale de la danse pour y parvenir. Mais il fallait pour cela impliquer des chorégraphes. Dans le cadre de mon enquête, j’ai été fasciné par l’approche de certains d’entre eux qui, tels Véra Lopès ou Pierre Deloche, se mettaient à l’écoute des corps, de tous les corps, et de ce que les participants vivent et de ce qu’ils disent, sans volonté de les transformer et de les faire rentrer dans un quelconque canon esthétique.

Gros, maigres, vieux, jeunes, souples, rigides, expérimentés comme novices, personnes valides et personnes handicapées, riches et pauvres, il s’agissait de découvrir ensemble et avec eux de nouveaux horizons, de nouvelles potentialités gestuelles et chorégraphiques… Une approche qui suppose que chacun soit partie prenante de la culture qui est en train d’être créée et donc de respecter, de reconnaître et de valoriser des codes, des dispositions, des manières d’être au monde propre à un individu ou à un groupe, tout en les accompagnant dans de nouveaux univers. La difficulté était toutefois de donner envie aux habitants de s’impliquer dans l’aventure du Défilé. Parce que tout le monde n’a pas forcément envie de danser, encore moins devant 250 000 personnes dans le centre de Lyon… C’est sans doute l’une des principales limites de cette manifestation, comme des projets culturels en général, dans la mesure où elle mobilise surtout les convaincus, au risque de passer à côté de ses ambitions « sociales »...

Ceci étant, lorsque j’ai participé en juillet 2002 au projet « Maravilhoso » porté par le Centre Culturel Œcuménique (CCO) de Villeurbanne, Catherine Jouandon et Anne-Marie Naudin étaient parvenues à réunir une très grande variété de participants et de participantes, y compris des garçons de 14-20 ans réputés rétifs à ce genre de projets… Elles avaient su créer bien plus qu’un projet artistique : une véritable communauté de vie, le temps d’un été.

Participer à de tels événements festifs nourrit-il la citoyenneté ?

La question est de savoir ce que l’on met derrière le mot de citoyenneté. La notion est souvent associée à un statut définitif et quasi inamovible, une condition juridique qui confère un ensemble de droits et de devoirs aux membres d’une entité politique déterminée, souvent identifiée à la Nation. Mais elle évoque aussi l’idée vertueuse de fraternité et d’égalité. La citoyenneté est un phénomène dynamique, marqué par des tensions, des conflits, des négociations et des compromis entre les individus et les divers groupes qui composent la société, et des manifestations comme le Défilé peuvent contribuer non seulement à la mise en relation ou à la mise en scène de cette relation, mais aussi à la mise en débat de ce qui fait société, via la participation de chacune et de chacun à la création et à l’organisation de la création.

Il faut toutefois se garder de toute approche normative, dans la mesure où la question de la citoyenneté est très marquée en termes de nationalité, de classe sociale, de genre, d’âge, d’ethnicité, de handicap... Or le monde des arts et de « la culture » n’échappe pas à la normativité. Tout comme le sport, l’art répond à des règles qu’il importe de respecter si l’on souhaite « rentrer dans la danse ». Il nourrit donc des phénomènes de séparation, de hiérarchisation et de discrimination tout aussi redoutables et même plus pernicieux dans la mesure où, à la différence du sport, les règles de l’art ne sont pas toujours écrites et qu’elles sont donc d’autant plus difficiles à maîtriser.

On peut aussi se demander pourquoi danser le Défilé serait plus souhaitable et émancipateur que de danser avec ses copains ? Et qu’est-ce que le musée ou l’opéra apportent de plus que les jeux vidéo par exemple ? Ces questions pourront sembler provocantes à certains mais je ne suis pas sûr que l’on puisse leur donner une réponse scientifique, hormis le fait que les préférences des uns et le dégoût des autres participent d’une position sociale. La volonté de promouvoir une expression culturelle plutôt qu’une autre participe toujours d’un jugement de valeur, qui est au principe des hiérarchies sociales. Il faut juste l’assumer pleinement et donc se déprendre de tout ethnocentrisme. Et si l’on souhaite sortir de ce jeu social de la distinction et de la différenciation qui favorise les mises à l’écart, la domination de certains groupes sociaux, et plus proprement les dichotomies entre celles et ceux qui gouvernent, pensent et disent la culture « exemplaire » et celles et ceux qui en bénéficient voire la subissent, il faut envisager la culture comme un bien commun, auquel chacun est en droit de contribuer comme il l’entend, quelle que soit sa condition sociale et quels que soient ses goûts. C’est pourquoi il importe de favoriser les espaces qui reposent sur la coopération et la synergie des activités, distincts des échanges anonymes à sens unique et sans répondants. C’est ce droit là qu’il faut garantir, le droit à la co-gestion des biens culturels, et c’est tout l’enjeu des droits culturels.

Un certain nombre de notions militantes peuvent renouveler la vision que l’on porte sur des fêtes carnavalesques, je pense aux associations qui ont dénoncé le caractère raciste du « blackface » au carnaval de Dunkerque, au thème de l’appropriation culturelle, ou à l’approche décoloniale. Les voyez-vous utilisées par les groupes que vous étudiez ?

La notion d’appropriation culturelle ne faisait pas partie du vocabulaire des militants que j’ai rencontrés au début des années 2000. À Londres, il existait une critique de la marchandisation de la « culture noire » et de la présence de plus en plus massive d’un public et d’artistes blancs qui a conduit certains militants à défendre l’« authenticité » du carnaval de Notting Hill, à l’image de certains DJ’s qui incitaient leur auditoire à « Stay black » ou « Keep it real ». Je me souviens d’un éditorialiste de l’hebdomadaire noir New Nation qui regrettait que le carnaval soit devenu « urbain » et non plus « noir ». Il ne s’agissait pas d’une posture essentialiste et raciste, il regrettait juste la dépolitisation du carnaval au profit d’une approche plus consensuelle, déconflictualisée et culturellement correcte… Mais la critique la plus virulente et la plus partagée était sociale : elle visait la gentrification du carnaval, son appropriation par des bourgeois, des classes moyennes supérieures, et renvoyait à des rapports sociaux de classes et non seulement de « race ». Car c’est en fait la dépossession des militants historiques par une nouvelle classe de managers, quasiment nommés par la municipalité de Londres pour « moderniser » et rentabiliser le carnaval qui était ici en jeu. Elle l’est d’ailleurs toujours aujourd’hui.

Pour les leaders historiques du carnaval de Notting Hill, les exigences des pouvoirs publics - et avec eux des « bourgeois noirs » qui collaborent avec l’État et la municipalité - ont contribué à stériliser et calibrer le carnaval pour mieux le vendre sur le marché des biens touristiques et culturels. On retrouve le phénomène d’esthétisation des expressions culturelles dont je parlais tout à l’heure : pour satisfaire aux goûts des touristes et des nouvelles élites urbaines, les cultures minorisées doivent s’engager dans un processus d’autoreprésentation et se convertir aux codes culturels des classes dominantes, tel qu’ils sont relayés par les professionnels de la culture et autres spécialistes du marketing et de la communication. Une analyse qui fonctionne aussi pour le Défilé lyonnais.

Et la question décoloniale ?

C’est une approche que j’ai rencontrée dans le cadre de la comparaison internationale que je conduis depuis 2019 entre l’Afrique du Sud, le Brésil et l’Indonésie, des pays qui se sont libérés des puissances coloniales européennes et où cette question fait l’objet d’intenses débats dans les Universités. À Toulouse, où je réside désormais, cette même recherche m’a amené à rencontrer le chorégraphe James Carlès dont le travail consiste précisément à faire reconnaître dans le champ chorégraphique français des principes méthodologiques et des savoirs qui incluent la diversité des racines et des cultures chorégraphiques, et tout particulièrement les patrimoines dits « afrodescendants ». Né au Cameroun, il s’est passionné pour le hip-hop à son arrivée en France au milieu des années 1980, avant de partir aux États-Unis pour se former. Mais il a toujours souffert du fait que son travail, ses savoirs et ses sensibilités n’étaient pas pris au sérieux par les institutions chorégraphiques françaises. Il s’est donc résolu à créer sa propre école de danse, aujourd’hui largement reconnue, et il s’est engagé dans un travail de recherche anthropologique et historique pour documenter son approche. C’est donc sans le soutien des institutions culturelles voire contre elles que James Carlès est parvenu à inscrire des répertoires chorégraphiques issus des cultures noires africaines dans le paysage chorégraphique toulousain et même français.

On voit bien ici que l’enjeu de la décolonisation de la danse, des arts et plus largement de la culture n’est pas seulement de reconnaître la diversité des personnes et des corps, mais d’inscrire la diversité des savoirs et des esthétiques dans le fonctionnement normal des institutions, pour qu’ils fassent partie du corps de chaque danseur, et de chacun d’entre nous. Une approche qui, en un sens, tend à rejoindre la dimension avant-gardiste du travail de Guy Darmet. Dans le cadre de la Maison de la danse, de la Biennale ou du Défilé, il a valorisé toutes les formes de danse, y compris les plus décriées comme la danse hip-hop qui a longtemps été associée à une culture du pauvre et donc à une pauvre culture.

Mais si les danseurs hip-hop ont été un élément déterminant voire moteur du Défilé il y a 30 ans, cet héritage ne doit pas dissimuler la diversité des répertoires chorégraphiques qui nourrissent la vie culturelle lyonnaise et qui se réinventent tous les jours aux quatre coins du monde, dans les boîtes de nuit, les mariages, les fêtes privées, et maintenant via les plateformes numériques et les réseaux sociaux... Une manière de rappeler que la danse et plus largement la culture s’inventent aussi voire surtout loin des institutions et des professionnels patentés, qui n’en sont que les relais et, dans le meilleur des cas, les pépinières et les écrins.

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud

Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Article

En 2010, les sociologues Cédric Polère et Catherine Foret tentait de dresser un premier constat des démarches menées en ce sens, avec le Défilé comme exemple concret de projet fédérateur par-delà des inégalités persistantes et des incompréhensions profondes.

Interview de Patrice Beghain

Ancien adjoint à la culture de la Ville de Lyon

Étude

Alors que le Grand Lyon intervient largement sur la ville, dans ses composantes socio-économiques et urbanistiques, quel regard peut-on porter sur les actions qui font appel à des artistes, dans le cadre de la Politique de la ville ?

Interview de Charles Picq

"La danse a amené à la ville une façon de soigner son vivre ensemble".

Interview de Philippe Dujardin

Politologue, chercheur au CNRS

Interview de Pascale AMMAR-KHODJA

Directrice de la communication et des relations extérieures des Biennales de Lyon

Article

Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

Interview de Claudia Palazzolo

Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Interview de Michel Agier

anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Politique de la ville, mixité sociale, vivre-ensemble : comment s’articulent les différentes dimensions inclusives de cet évènement ?

Au niveau culturel et artistique, quel rôle a joué le Défilé dans la reconnaissance de pratiques émergentes ?

Article

Dans cet article, retour sur une union de circonstance où chacun a su trouver son compte, sans avoir à trahir ses valeurs et ses missions, dans l’intérêt d’une renouvellement culturel et artistique qui allait marquer les années 90 et plus encore…

Article

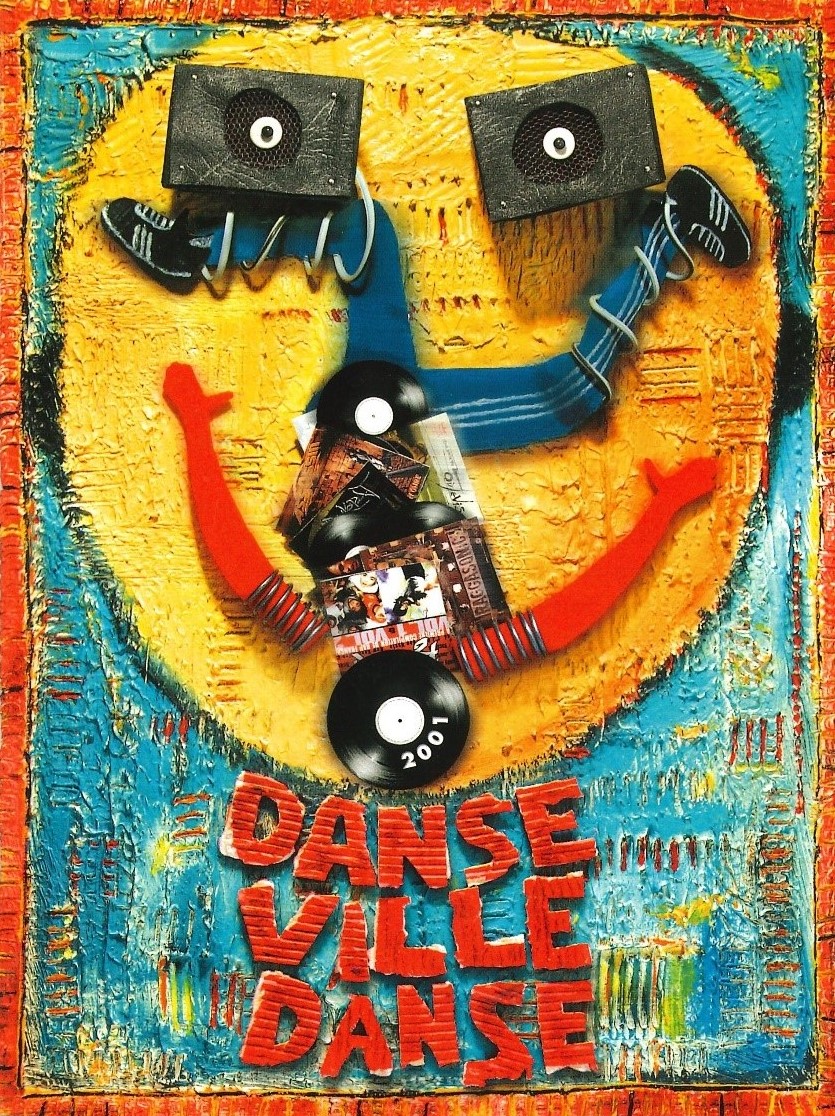

Qui ne se rappelle de l'ouverture du défilé de la Biennale de 1998 ? Des êtres anachroniques et sans frontières ont surgit d'un ailleurs de nos rêves pour nous embarquer dans le mouvement de la fête.

Article

Les arts de la rue se sont imposés au cours des 25 dernières années. Ils ont certes une filiation avec le spectacle vivant, mais développent aussi des problématiques originales.

Article

La break dance a été réinventée par des jeunes qui se sont d'abord identifiés à ce que le mouvement hip-hop représentait. Ils ont progressivement pris place dans l'espace public de leur quartier, puis du centre-ville, pour se défier et s'entraîner à dessiner sur le béton armé avec l'énergie toute particulière de ceux qui s'engouffrent dans une brèche de possibles.