[Vidéo] Aux origines du Défilé

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Philippe Dujardin

Entretien avec Philippe Dujardin, réalisé pour la revue Autrement et publié dans le livre d'Alice Géraud, Lyon, révolutions tranquilles, Photographies d’Anne-Sophie Zika, préface de Robert Marmoz, Editions Autrement, 2006.

Les grandes fêtes urbaines que sont la fête du 8 décembre et le défilé de la Biennale de la danse ne sont-elles pas révélatrices des profonds changements qui s'opèrent à Lyon ? Ne portent-elles pas en elles tous les espoirs de l'agglomération de placer la ville parmi les grandes villes européennes ?

J’essaie d’approcher et de comprendre la présente politique de la ville en usant d’un prisme : celui des pratiques symboliques. Le Défilé de la Biennale, comme l’opération du 8 décembre, constituent des analyseurs puissants de la réalité politique d’une cité métropolitaine en train de s’édifier. Ce sont des sismographes : ils nous permettent d’enregistrer ce qui est en train de bouger à des profondeurs insoupçonnées.

Le 8 décembre peut passer, a priori, pour un événement peu signifiant. D’origine strictement religieuse, il se déroulait, jusqu’à peu, l’espace d’une soirée, durant quelques heures. Mais quand on prête attention aux 150 ans de réitération de ce geste-là, on accède à une histoire étonnamment dense, conflictuelle et même, à tel moment, violente ; en tout état de cause on accède à l’histoire d’un rituel très singulier par sa facture originelle, sa pérennité, comme par ses avatars.

Et en 15 ans, nous aurons eu, à Lyon, le privilège de voir se métamorphoser un rituel religieux plus que centenaire et de voir apparaître un nouveau rituel, profane, que nous avons pu désigner comme un « rituel d’agglomération ».

Le 8 décembre était au départ, en 1852, une fête religieuse. Comment cette fête devient-elle un spectacle profane drainant toute une ville derrière elle ?

L’idée d’une fête initialement joyeuse, heureuse, unanimiste, est un leurre. C’est la durée qui, progressivement, a construit cet événement comme un authentique « lieu-commun ». Durant les premières décennies, la fête oppose de manière plus ou moins frontale, plus ou moins brutale, les dévots de Marie et les laïques. Cette conflictualité mettra cinquante ans à s’estomper : il faudra précisément attendre le début du XXème siècle, avec l’arrivée d’Édouard Herriot au poste de maire, l’année même de l’adoption de la Loi de séparation des Églises et de l’État.

Mais il est vrai, par ailleurs, que l’idée se fait jour, assez vite, qu’on pourrait se partager le terrain. Que cette fête du 8 décembre, date de la fête liturgique de l’Immaculée-Conception, pourrait devenir la fête de la ville, tirant parti d’un patriotisme urbain qui déborderait le clivage croyants/libres-penseurs, cléricaux/anticléricaux, monarchistes légitimistes/républicains. L’idée est là d’un partage de l’espace public, entre le 14 juillet, l’été, et le 8 décembre, l’hiver, voire, comme on a pu le dire « d’un 14 juillet d’été et d’un 14 juillet d’hiver ».

Les uns compteraient leurs lampions républicains, les autres leurs lumignons mariaux. Ils les compteront d’ailleurs réellement, rue par rue, pour « se compter », se mesurer, c’est ce qu’attestent la presse et les archives de l’époque. En fait, ce sont les commerçants qui occuperont et neutraliseront l’espace festif en donnant à voir à tous, sans conditions de croyances ou de convictions, le spectacle de leurs vitrines décorées mises au concours. Les commerçants ont vite compris que le 8 décembre précédait les fêtes de fin d’année et qu’ils pouvaient tirer parti d’une somptueuse quinzaine commerciale, préludant à la célébration de la fête païenne des étrennes. On est bien dans l’ordre hybride d’une célébration religieuse et du spectacle profane et ce dès les années 1880.

Lyon n’est pourtant pas une ville réputée pour être particulièrement festive…

Mais le but, un soir de 8 décembre, n’est pas de « faire la fête ». Le but est d’être le témoin d’un agréable spectacle. Il ne s’agit pas de danser, ni de faire de la musique. Même s’il y a possibilité de « débordements » festifs. Beaucoup de ceux qui sont entrés, un jour, dans l’espace lyonnais ont fait ce geste, le 8 décembre, de poser les lumignons sur le rebord de leurs fenêtres. Cela a été le cas de ma famille lorsque nous sommes arrivés dans l’agglomération. Le geste est tout simplement flatteur pour l’œil, éventuellement agréable au cœur.

Ce n’est plus, depuis longtemps, un geste d’allégeance religieuse. La lumière, naturelle ou artificielle, appartient à tous et chacun peut prêter à ce petit dispositif, à la fois domestique et public, le sens qui lui convient. Aujourd’hui, la différence tient à ce qu’il y a un répondant de la dimension publique de cette manifestation qui est un « commissaire artistique ». Pour le coup, on change de registre.

L’initiative a échappé aux dévots de Marie, aux commerçants, aux particuliers. L’événement se pense et se gère à l’aune de résidences artistiques, d’expérimentations de matériels, de tenues de colloques internationaux, de réceptions à la Mairie ou à la Chambre de commerce d’une pléiade de délégations étrangères. Mais, si les choses ont étonnamment changé, une matrice perdure, élémentaire, qui a trait aux jeux possibles de la lumière dans le cours d’une nuit hivernale.

Le Défilé de la Biennale de la danse est né dans les années 90. C’est à peu près à la même période que le 8 décembre s’est développé pour devenir un festival, attirant de nombreux touristes. Pourquoi ces deux fêtes ont-elles pris une telle ampleur ?

Il y a eu, en effet, une rupture politique claire en 1989, dès le départ du mandat de Michel Noir. Désormais, les politiques font plus que s’associer à la fête du 8 décembre, ils en assurent l’ordonnancement et la promotion. Il y a une véritable politique municipale du 8 décembre qui se met en place. L’équipe réunie par Michel Noir a le souci immédiat d’une autre manière d’opérer et de la conquête de nouvelles échelles de renommée.

On fait du 8 décembre un moment phare, un moment clé de la vie municipale. Celui-ci est plus que jamais un attracteur symbolique qui appelle dans son orbite des opérations de nature hétéroclite : inaugurations, manifestations gastronomiques, congrès professionnels, colloques scientifiques, déclarations politiques… puisque Michel Noir annonce son départ du RPR un 8 décembre et, last but not least, lancement du plan Lumière de la Ville de Lyon. On peut se demander, alors, s’il reste quelque place pour la Vierge de Fourvière et le culte de sa conception immaculée.

Mais le mouvement, déjà lancé, s’accélère : le 8 décembre échappe plus que jamais à son ressort religieux initial et tend à la « festivalisation ». Il y a lieu de tenir compte, également, d’une conjoncture nationale qui est favorable à la transformation et au succès de cette fête. On est encore, dans ces années 90, sous effet Lang. C’est bien à Jack Lang que l’on doit l’invention d’un grand rituel qui est maintenant transnational : la Fête de la musique.

Dans une société saturée de fonctionnalité, en sous-régime symbolique, Lang restaure, en quelque sorte, le principe de ces liturgies civiques que la Révolution s’était efforcée de promouvoir. On est bien, alors, à la recherche d’un type d’efficacité que l’on nomme symbolique, celle qu’est censé produire le rituel : l’espace public est rendu préhensible aux sens, il s’offre à la délectation visuelle et sonore. L’enjeu est celui d’une « prise de corps » ou d’un « faire-corps ».

En quoi le Défilé de la Biennale de la danse est porteur de symbole pour Lyon ?

Lorsque le 15 septembre 1996, j’ai vu danser dans l’artère centrale de la ville de Lyon, des centaines de vrais et de faux brésiliens, de vraies et de fausses brésiliennes, les uns étonnamment chamarrés, les autres quasiment dévêtus, entourés de 100 000 ou 200 000 personnes, je me suis immédiatement dit que quelque chose d’extravagant était en train de se passer, qui rompait radicalement avec la représentation que l’on pouvait se faire d’une inappétence ou d’une incompétence lyonnaise en matière de fête.

En outre, l’artère centrale de la ville chef-lieu accueillant à la fois la périphérie culturelle et géographique du hip-hop et l’exotisme populaire du Brésil, le Défilé prenait, immédiatement, un sens politique. Ceux qui étaient aux marges, les marges de la banlieue, avaient désormais le droit de s’exhiber au cœur de la cité. La « chienlit », celle qui avait été qualifiée telle quelques années auparavant par ceux qui redoutaient sa présence dans les rues commerçantes devenues piétonnières, eh bien, cette « chienlit » était là, en dignité, applaudie par des dizaines, des centaines de milliers de personnes totalement ébahies par ce qui se passait. Bien évidemment, le Défilé de la Biennale de la danse relève du genre spectacle. Mais il relève, tout autant, du genre politique de ce qui a pu être qualifié de « parade citoyenne ».

Assiste-t-on là au premier rituel « d’agglomération » à Lyon ?

C’est en effet, à l’occasion du Défilé de 1996, et pour la première fois dans son histoire, que l’agglomération, et non plus la ville de Lyon, se donne à voir, hors des fonctionnalités convenues de la voirie, de l’entretien des espaces verts, des transports, de l’urbanisme. Il y a 55 communes dans la Communauté urbaine de Lyon. Mais qu’en est-il de la visibilité de ce corps civique-là ? Eh bien ! Le Défilé le donne à voir ce corps civique !

Littéralement une « agglo » marche devant mes yeux. Même si dans son principe, et c’est heureux, le comité de pilotage du Défilé interdit que s’exhibent des villes ou des territoires, il n’empêche : devant moi, à tel moment, c’est Bron qui passe, c’est Vénissieux qui passe, c’est Saint-Priest qui passe… et aujourd’hui Saint-Étienne ou Chambéry.

Et si nous avons parlé de « rituel d’agglomération », c’est que l’observation et l’analyse nous ont vite convaincus que cette opération festive « agglomère », au sens propre. En associant les habitants des Monts d’Or et ceux de Villeurbanne, de l’Ain et de la Plaine du Dauphiné, le Défilé produit un effet de liaison, d’assemblage, effet qui peut et doit s’entendre au sens politique. Le Défilé « trame » et en tramant il agglomère ; il induit un possible amalgame.

Le lien créé par ce Défilé n’est-il qu’un phénomène éphémère ou, au contraire, laisse-t-il des traces pérennes dans la vie de la cité ?

Ses effets a posteriori sont très variés. Et insoupçonnables, à bien des égards. Prenons l’exemple de la participation féminine au Défilé, participation qui n’a cessé de croître au fil des éditions. Faut-il la déplorer au motif qu’elle serait l’indice d’un conformisme culturel ou social ? Ou faut-il interroger, comme le font certains maîtres d’œuvres des séquences du Défilé, le rapport au temps et le rapport au corps qu’induit une telle pratique ?

Quand une femme s’engage dans une opération de ce type, c’est tout l’agenda familial qu’elle bouscule. Il faut que les enfants, que le mari ou le compagnon, acceptent que la femme distraie son temps de répétition du temps domestique, et qu’elle aille, au final, se produire devant 200 ou 300 000 personnes. Représentez-vous ce qu’a été le spectacle d’une jeune fille répétant à moitié dévêtue devant ses frères, son père, au pied de son immeuble, à Vaulx-en-Velin ou à Rillieux-la-Pape, puis s’exhibant au centre de la ville-centre.

En s’engageant dans des répétitions durant des mois, la femme change l’ordre des « préséances ». Car c’est le temps féminin qui va pour partie commander les autres et non plus l’inverse. Des données comme celles-ci ont rapport à des ressorts culturels à fort coefficient d’inertie. Les jeunes femmes qui se sont engagées sur le défilé en 96 ont fait bouger l’ordre des choses. L’une d’entre elles a pu nous dire que « défiler, ce n’était pas seulement se manifester, mais manifester ! »

Les grandes fêtes urbaines sont-elles un passage obligé pour une ville comme Lyon qui veut se placer parmi les grandes métropoles européennes ?

Désormais, les relations de ville à ville deviennent des conditions du politique au même titre que les relations d’État à État. C’est une donnée très forte de la transformation de l’espace public mondial. Dans ce contexte, les villes ont une réputation à créer ou à entretenir, réputation qui ne peut plus s’adosser à de pures compétences techniques : « Voyez comme mon aéroport est séant et comme mes centres de recherche sont efficients ! » Ce discours est toujours nécessaire mais de moins en moins suffisant.

Si vous n’avez pas un haut lieu à faire visiter, un patrimoine remarquable à mettre en exergue, un événement particulièrement attractif à recommander - une feria, un festival de musique ancienne ou de BD ou encore… une fête de la lumière, vous risquez de rater une marche, puis tout l’escalier de la mise en renommée. Les villes doivent pouvoir décliner leur identité sur une multiplicité de registres. Il leur faut produire des signes de distinction sur une carte mondiale de la géographie symbolique. À Lyon, la Fête des Lumières peut prétendre tenir ce rôle de signe distinctif et de marqueur symbolique.

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud

Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Article

En 2010, les sociologues Cédric Polère et Catherine Foret tentait de dresser un premier constat des démarches menées en ce sens, avec le Défilé comme exemple concret de projet fédérateur par-delà des inégalités persistantes et des incompréhensions profondes.

Interview de Patrice Beghain

Ancien adjoint à la culture de la Ville de Lyon

Étude

Alors que le Grand Lyon intervient largement sur la ville, dans ses composantes socio-économiques et urbanistiques, quel regard peut-on porter sur les actions qui font appel à des artistes, dans le cadre de la Politique de la ville ?

Interview de Charles Picq

"La danse a amené à la ville une façon de soigner son vivre ensemble".

Interview de Philippe Dujardin

Politologue, chercheur au CNRS

Interview de Pascale AMMAR-KHODJA

Directrice de la communication et des relations extérieures des Biennales de Lyon

Article

Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

Interview de Claudia Palazzolo

Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Interview de Michel Agier

anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Politique de la ville, mixité sociale, vivre-ensemble : comment s’articulent les différentes dimensions inclusives de cet évènement ?

Au niveau culturel et artistique, quel rôle a joué le Défilé dans la reconnaissance de pratiques émergentes ?

Article

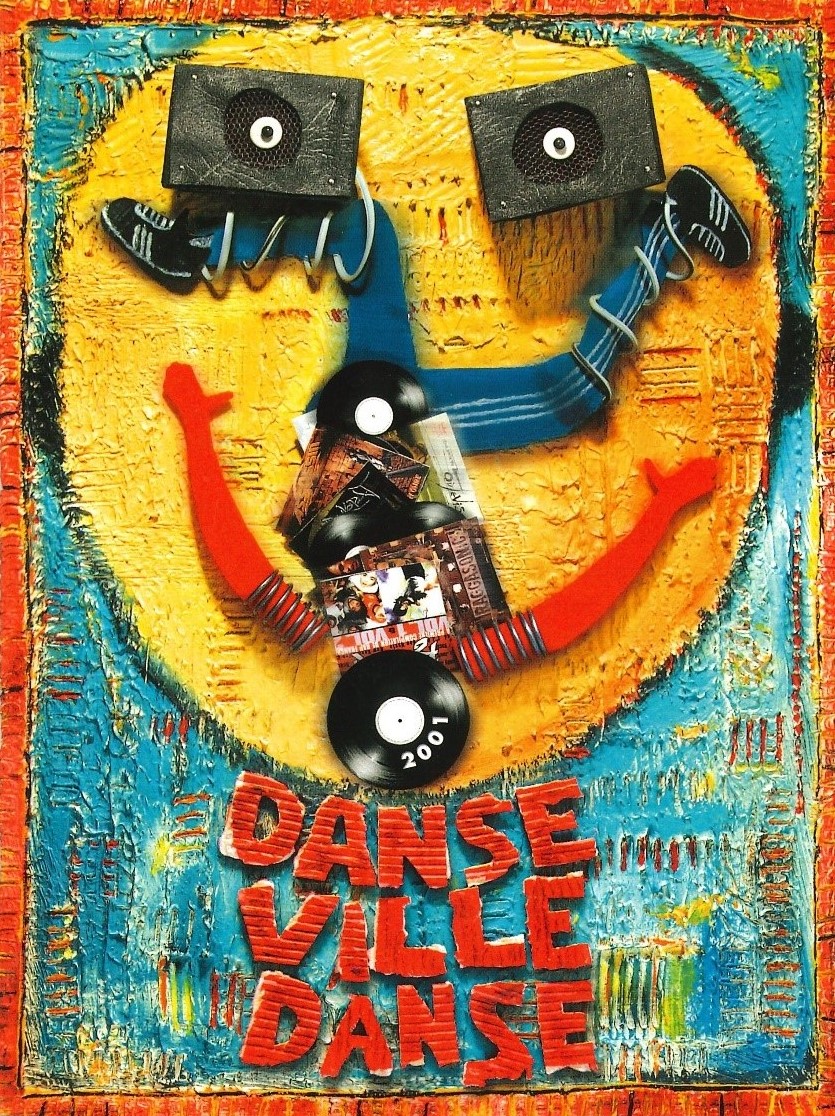

Dans cet article, retour sur une union de circonstance où chacun a su trouver son compte, sans avoir à trahir ses valeurs et ses missions, dans l’intérêt d’une renouvellement culturel et artistique qui allait marquer les années 90 et plus encore…

Article

Qui ne se rappelle de l'ouverture du défilé de la Biennale de 1998 ? Des êtres anachroniques et sans frontières ont surgit d'un ailleurs de nos rêves pour nous embarquer dans le mouvement de la fête.

Article

Les arts de la rue se sont imposés au cours des 25 dernières années. Ils ont certes une filiation avec le spectacle vivant, mais développent aussi des problématiques originales.

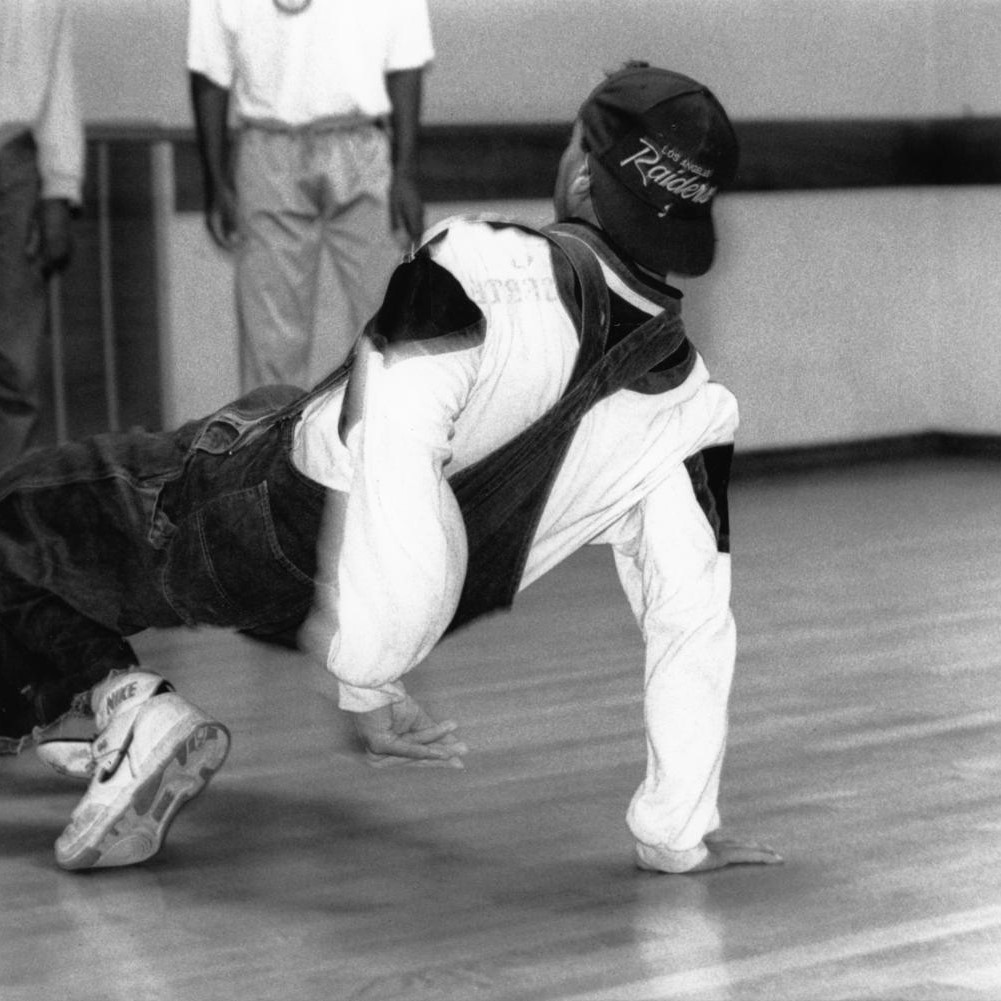

Article

La break dance a été réinventée par des jeunes qui se sont d'abord identifiés à ce que le mouvement hip-hop représentait. Ils ont progressivement pris place dans l'espace public de leur quartier, puis du centre-ville, pour se défier et s'entraîner à dessiner sur le béton armé avec l'énergie toute particulière de ceux qui s'engouffrent dans une brèche de possibles.