[Vidéo] Aux origines du Défilé

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

< Retour au sommaire du dossier

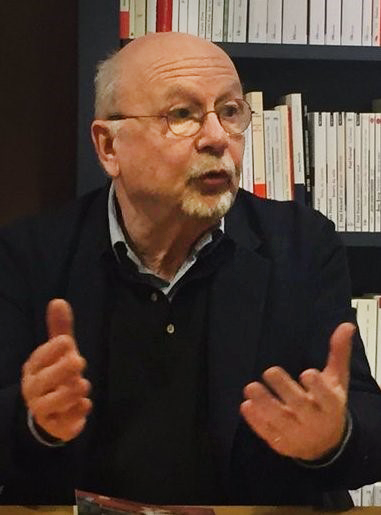

Interview de Patrice Beghain

Patrice Beghain a été directeur régional des affaires culturelles Rhône-Alpes entre 1991 et 1996, au moment de la genèse du Défilé, puis adjoint à la culture de la Ville de Lyon de 2001 à 2008. Il a fait partie de ceux qui ont œuvré au lancement du Défilé et en ont été les témoins privilégiés.

Dans cette interview, il souligne que le Défilé a pu changer l’image ou l’identité de la communauté urbaine, de l’agglomération en tant que territoire, et des communes populaires de la périphérie. Il nous apprend aussi que le transfert des grands événements culturels — dont fait partie le Défilé — vers la Communauté urbaine de Lyon a été un acte politique médité.

Cet entretien a été produit dans le cadre de l’enquête sur le Défilé de la Biennale de Lyon, réalisée en 2021 et 2022, à l’initiative de la Métropole de Lyon et de la Biennale de la Danse. Les résultats sont restitués dans trois cahiers, coordonnés et mis en page par la direction de la Prospective de la Métropole de Lyon.

L’objectif était de comprendre ce que peut changer un tel événement, sur les participants, les territoires et la métropole ; de questionner la manière dont les grandes évolutions de la société l’impactent ou le questionnent ; enfin, de rendre possible une réflexion collective sur l’avenir de cet événement d’exception.

Au moment où le Défilé n’était qu’un projet dans l’esprit de Guy Darmet, vous étiez directeur régional des affaires culturelles Rhône-Alpes. Quel a été le rôle de la DRAC dans l’émergence du Défilé?

J’avais été immédiatement, dès ma nomination comme Drac en 1991, sensibilisé à la dimension culturelle de la Politique de la ville. Benoît Guillemont, conseiller à l’action culturelle, m’avait alerté sur cette dimension peu présente dans mes postes précédents, à Besançon et Toulouse. Il était lui-même très investi. Cela a son importance, parce que le Défilé est né de la rencontre entre un désir, celui qu’avait Guy Darmet, très désireux d’organiser à Lyon un peu l’équivalent de ce qu’il avait vu à Rio, et la nouvelle politique que lançait le ministère de la Culture.

En Rhône-Alpes nous avions une longueur d’avance, justement grâce à l’implication de Benoît Guillemont. Je me rappelle d’une réunion où nous avons dit à Guy Darmet que nous pouvions aider ce projet, à condition évidemment, puisque nous représentions le ministère de la Culture, que des chorégraphes professionnels interviennent auprès des groupes dans les quartiers et dans les arrondissements, et qu’au-delà de la démarche festive, la préparation du défilé soit l’occasion d’une démarche de création artistique, de rencontre entre des gens et des artistes.

Je me rappelle aussi d’une réunion assez cocasse avec la Ville de Lyon pour savoir où aurait lieu le Défilé. Manifestement, au sein de l’exécutif municipal, deux points de vue s’affrontaient, entre ceux qui souhaitaient que le Défilé ne se déroule pas dans le centre-ville — « On ne sait jamais… Tous ces gens des quartiers… » — et ceux qui souhaitaient, légitimement, que le Défilé se déploie de Bellecour aux Terreaux, ou l’inverse, à travers la rue de la République, l’artère centrale et historique de la ville. Je me souviens avoir dit clairement qu’il me semblait que le Défilé devait avoir lieu au cœur de la ville.

Finalement, l’arbitrage est remonté jusqu’à Raymond Barre ou à son cabinet, qui a tranché en ce sens. Ainsi, la genèse du projet résulte vraiment d’une démarche tripartite, entre la Maison de la Danse, la Ville de Lyon et la DRAC.

Au ministère de la Culture, tout le monde était-il convaincu de l’intérêt de ce type de démarche ?

Non. Jack Lang ayant quitté le ministère en 1993, un autre ministre de droite que Jacques Toubon n’aurait peut-être pas lancé cette démarche. Il faut rendre hommage à Isabelle Falque-Pierrotin, qui, au sein du ministère, l’avait convaincu de lancer ce qu’elle avait appelé des projets culturels de quartier.

Les instances officielles du ministère consacrées à la danse avaient une nette réticence au départ à soutenir ce type d’expression chorégraphique, qu’elles voyaient un peu comme la continuation de l’action culturelle liée à la Politique de la ville. C’est d’ailleurs sur des crédits d’action culturelle que nous avons d’abord soutenu ces politiques, et pas sur des crédits affectés à la danse et à la création chorégraphique. La Direction du Développement culturel, puis la Délégation au Développement et à la Formation soutenaient cette politique, certainement pas la Direction de la Musique et la Délégation à la Danse. Le ministère de la Culture a dû, petit à petit, reconnaître l’intérêt de ces dispositifs et y voir une démarche qui correspondait même à l’une de ses missions fondamentales.

Que voulez-vous dire ?

Le ministère de la Culture n’a pas vocation nécessairement à aider les pratiques amateurs, il a vocation à aider la rencontre entre des gens qui ont une appétence, un goût pour la création, dans quelque domaine que ce soit, et des professionnels. Là est le fondement de l’intervention de la Drac, la rencontre entre des amateurs, dans les quartiers, et des professionnels autour de la mise en place d’un projet. Justement, le projet du Défilé se déployait dans des territoires et auprès de populations qui pour diverses raisons, économiques, sociales, culturelles, étaient à l’écart de l’offre culturelle, à l’écart de la rencontre avec la création.

J’ai toujours dit que le ministère de la Culture ne doit forcer personne, mais qu’il est de sa responsabilité que la proposition parvienne à tous, de rendre l’offre possible. Et non seulement de rendre possible, mais aussi de mettre en place la démarche qui permette de comprendre l’intérêt de l’offre. Il ne suffit pas de dire : « La rencontre avec la littérature, le théâtre, le cinéma, la danse, la création plastique, peut changer votre vie ! » À vous de vous en saisir si vous le souhaitez !

Il faut aussi donner les moyens de s’y intéresser, d’où la nécessaire démarche de médiation. Le Défilé a mis en place ces éléments qui jouent ensemble : des gens qui ont envie de faire quelque chose, des chorégraphes que l’on rémunère pour leur intervention, et des médiateurs qui, dans les quartiers, font le lien entre ces deux pôles.

La DRAC poursuivait-elle un objectif d’intégration des populations issues de l’immigration, à travers le Défilé ?

Non, le but était plutôt de mettre fin à une forme de ségrégation culturelle. Le fondement du ministère Malraux était la démocratisation de l’accès à la culture, un travail de longue haleine qui au fond estime que la seule chose à rechercher, c’est que les gens, considèrent qu’une poésie, une pièce de théâtre, la danse, une œuvre d’art, peut les concerner, les aider à vivre mieux, à avoir une conscience plus aigüe, plus intense de leur condition humaine.

La valorisation de l’individu, quel qu’il soit, où qu’il soit, par l’œuvre, a toujours été ce qui a compté pour moi dans mon investissement professionnel, toujours. Les gens arrivent dans les ateliers du Défilé avec ce qu’ils sont. Ceux qui sont dans la danse vont travailler avec un chorégraphe, et au fond tout ce qu’ils sont va petit à petit prendre forme, ils vont sortir d’un simple désir, partager avec d’autres — cette dimension de partage est fondamentale dans le Défilé —, puis restituer. Et ça aussi c’est fondamental !

Le Défilé de la Biennale de la danse, ce sont des ateliers qui visent finalement à soumettre une œuvre au regard d’autrui. Ce moment du Défilé est extrêmement motivant parce que tout le travail de création réalisé pendant des mois, dans des territoires où les hommes et les femmes sont souvent ignorés, va être vu, et accueilli au cœur de la ville, comme il le mérite.

Le Défilé aurait-il pu advenir ailleurs qu’à Lyon, dans une autre métropole ?

Pourquoi est-il venu à Lyon ? Déjà parce qu’à Lyon, il y a eu une politique de la danse et tout un contexte favorable à sa présence dans la cité. Grâce en soit rendue aux chorégraphes qui, avec Guy Darmet, ont lancé le projet de Maison de la Danse, d’abord à la Croix-Rousse, ensuite dans le 8ème arrondissement. Peu de villes ont à la fois un ballet permanent, comme le ballet de l’Opéra, internationalement connu et reconnu, et un lieu comme la Maison de la Danse consacré uniquement à la programmation de la danse.

Il faut y ajouter l’apport considérable qu’ont procuré au fil des évolutions du Défilé de la Biennale, les villes qui forment la métropole avec Lyon, des villes avec une tradition et une identité tout à fait particulière, je pense à Vénissieux, à Vaulx-en-Velin et bien d’autres. Regardez d’autres agglomérations comme celles de Toulouse ou de Bordeaux que je connais bien. Autour, il y a des quartiers, mais pas de villes avec leur histoire, leur identité populaire. Une partie d’entre les villes qui entourent Lyon ont obtenu une forme de respectabilité et de reconnaissance par la ville centrale, et ont conforté leur identité.

Il faut avoir en tête la sociologie et l’histoire de l’agglomération lyonnaise, le refoulement progressif des activités industrielles à la périphérie de la ville, la tentation lyonnaise d’oublier cette histoire industrielle et populaire. Le Défilé a remis sur la scène, au sens propre du terme, des identités, des territoires, qui étaient un peu oubliés.

Au-delà du Défilé, aujourd’hui, ce qu’il y a d’extraordinaire quand on regarde un peu cette métropole, c’est que le métro et plus encore le tramway vont partout. Imaginez ce qu’aurait dit il y a 50 ans le bourgeois lyonnais si on lui avait dit qu’il y aurait un tramway jusqu’à Vénissieux : « Mon Dieu, quelle horreur, ils vont venir chez nous ! » Le vieux corset lyonnais a éclaté, il me semble, à travers la réussite du Défilé de la Biennale de la danse, et ça, c’est formidable.

Le Défilé a-t-il été un enjeu politique ?

Cela a pu arriver. Avant les élections municipales de 2008, je me souviens que la bataille était politiquement serrée entre Gérard Collomb et Dominique Perben, son challenger. Gérard Collomb, qui savait évidemment que Perben allait se presser dans l’espace officiel, a sorti, au moment du Défilé, un atout maître de sa manche : il a fait venir Jack Lang. On l’a peut-être oublié, mais évidemment l’effet Perben était réduit à pas grand-chose. Cette anecdote montrait aussi que le Défilé était devenu un enjeu politique, puisqu’en période pré-électorale, le maire évidemment était présent au Défilé, mais son futur challenger avait jugé tout à fait nécessaire de l’être aussi.

En 2005, la Ville de Lyon a transféré à la Communauté urbaine la compétence « grands événements culturels », qui incluaient la Biennale de la danse et son Défilé, mais aussi la Biennale d’art contemporain et les Journées européennes du patrimoine. Faites-vous le lien avec la manière de se représenter l’identité lyonnaise ?

J’ai beaucoup milité pour ce transfert et convaincu Gérard Collomb, maire et président de la Communauté urbaine, de transférer les Journées européennes du patrimoine d’abord, parce qu’elles avaient une dimension communautaire évidente, puis de transférer les biennales, notamment la Biennale de la danse, parce qu’à l’époque le Défilé était déjà largement métropolitain.

Le transfert n’a pu se faire, évidemment, parce qu’au fond ça ne transférait aucun élément identitaire d’aucune commune. Et la Biennale avait largement commencé à devenir métropolitaine également, puisque les spectacles avaient lieu dans les théâtres lyonnais, mais aussi dans ceux de l’agglomération et en Rhône-Alpes.

Je souhaitais aller plus loin dans les transferts culturels. J’avais obtenu de Gérard Collomb la mise en place d’une commission qui a fait un travail remarquable et proposé que la lecture publique, l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre, à travers les conservatoires, les écoles de musique et de danse, soient mutualisés. Malheureusement, ça n’a pas été le cas. On se heurtait beaucoup à l’époque au maire de Villeurbanne, Jean-Paul Bret, qui, sans doute par crainte de l’impérialisme de la ville-centre et pour préserver l’identité de sa ville, était hostile à tout transfert de la politique culturelle des Villes vers la Métropole. On y viendra peut-être un jour… D’ailleurs le transfert à la Métropole de certaines responsabilités culturelles du Département a marqué une nouvelle étape.

Un Défilé et des Journées du patrimoine qui deviennent de compétence métropolitaine, cela peut-il rendre l’image de la Métropole de Lyon moins technocratique ?

Tout à fait ! Je me souviens très bien d’avoir dit dans une séance plénière du Conseil de la Communauté urbaine, et ça avait fait beaucoup rire le directeur général des services de l’époque, Benoît Quignon : « Notre Communauté urbaine a une image tristounette vis-à-vis de la population, elle s’occupe de choses qui ne sont ni très glamour, ni très gratifiantes, nous allons lui donner justement un peu de glamour, un peu de poésie. » Je pense que c’était important. C’était une façon de sortir d’une structure qui était, et reste encore, je crois, extrêmement technocratique, à la fois dans ses modes de gestion et de prise de décisions. C’était pour sortir un peu de cette image technocratique et donner une image beaucoup plus vibrante et vivante au fond de son action.

Comment le Défilé peut-il changer l’image technocratique de l’institution alors que les habitants ignorent que c’est la Métropole qui détient cette compétence de la Biennale de la danse ?

Effectivement, les gens se moquent de savoir si c’est la Ville ou la Métropole qui organise le Défilé. Mais le fait qu’ils sachent en revanche que les groupes viennent d’ici, viennent de là, que progressivement on est sorti des seuls quartiers de Lyon pour avoir de plus en plus de groupes qui viennent d’autres communes que Lyon, ça a donné cette image territorialement élargie du Défilé de la Biennale.

Le Défilé a-t-il modifié la perception que l’on se fait de Lyon et de la Métropole ?

Oui, au milieu des années 1990, petit à petit, c’est au fond devenu un élément identitaire d’une ville qui longtemps a eu la réputation de ne pas être particulièrement festive. Et d’une ville en plus qui au fond a une sociologie très particulière, appelons-la, pour simplifier, une sociologie bourgeoise. Brusquement, elle a accueilli, en son cœur de ville, une manifestation qui venait de tous les territoires qui l’environnaient, qui manifestait la diversité, la vitalité de ces territoires. C’est là quelque chose, je crois, d’extrêmement important, qui me semble avoir contribué à modifier l’image de Lyon.

Ça a donné l’image aussi, comment dirais-je, d’une ville qui n’était plus la métropole à elle toute seule, mais qui était en capacité de s’ouvrir, dans une espèce d’égalité des territoires. Le transfert des Journées européennes du patrimoine procédait de la même logique, dans mon esprit en tout cas. Pourquoi ? Parce qu’il y avait évidemment les grands monuments lyonnais, les églises, les couvents, les palais, mais il y avait aussi un autre type de patrimoine, le patrimoine industriel, le patrimoine urbanistique, et ces Journées étaient l’occasion aussi de valoriser cela, d’élargir la notion et le concept de patrimoine. Tout cela au fond procédait de la même logique politique, qui n’était pas seulement une logique d’élargissement territorial, mais aussi une logique d’élargissement identitaire.

L’identité de Lyon, à travers les Journées européennes du patrimoine, ce n’était pas seulement la cathédrale Saint-Jean ou l’Hôtel de Ville, c’était aussi, telle ancienne usine présente à Vénissieux ou Vaulx-en-Velin, dont le projet de réutilisation était porté souvent par d’anciens salariés, ou telle création architecturale du 20ème siècle à Givors par exemple. Ces démarches culturelles ont, à mes yeux, une dimension politique au sens plein et fort. Le terme politique est important. De ce point de vue-là, un transfert n’est pas seulement une décision budgétaire, c’est un acte politique.

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud

Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Article

En 2010, les sociologues Cédric Polère et Catherine Foret tentait de dresser un premier constat des démarches menées en ce sens, avec le Défilé comme exemple concret de projet fédérateur par-delà des inégalités persistantes et des incompréhensions profondes.

Interview de Patrice Beghain

Ancien adjoint à la culture de la Ville de Lyon

Étude

Alors que le Grand Lyon intervient largement sur la ville, dans ses composantes socio-économiques et urbanistiques, quel regard peut-on porter sur les actions qui font appel à des artistes, dans le cadre de la Politique de la ville ?

Interview de Charles Picq

"La danse a amené à la ville une façon de soigner son vivre ensemble".

Interview de Philippe Dujardin

Politologue, chercheur au CNRS

Interview de Pascale AMMAR-KHODJA

Directrice de la communication et des relations extérieures des Biennales de Lyon

Article

Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

Interview de Claudia Palazzolo

Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Interview de Michel Agier

anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Politique de la ville, mixité sociale, vivre-ensemble : comment s’articulent les différentes dimensions inclusives de cet évènement ?

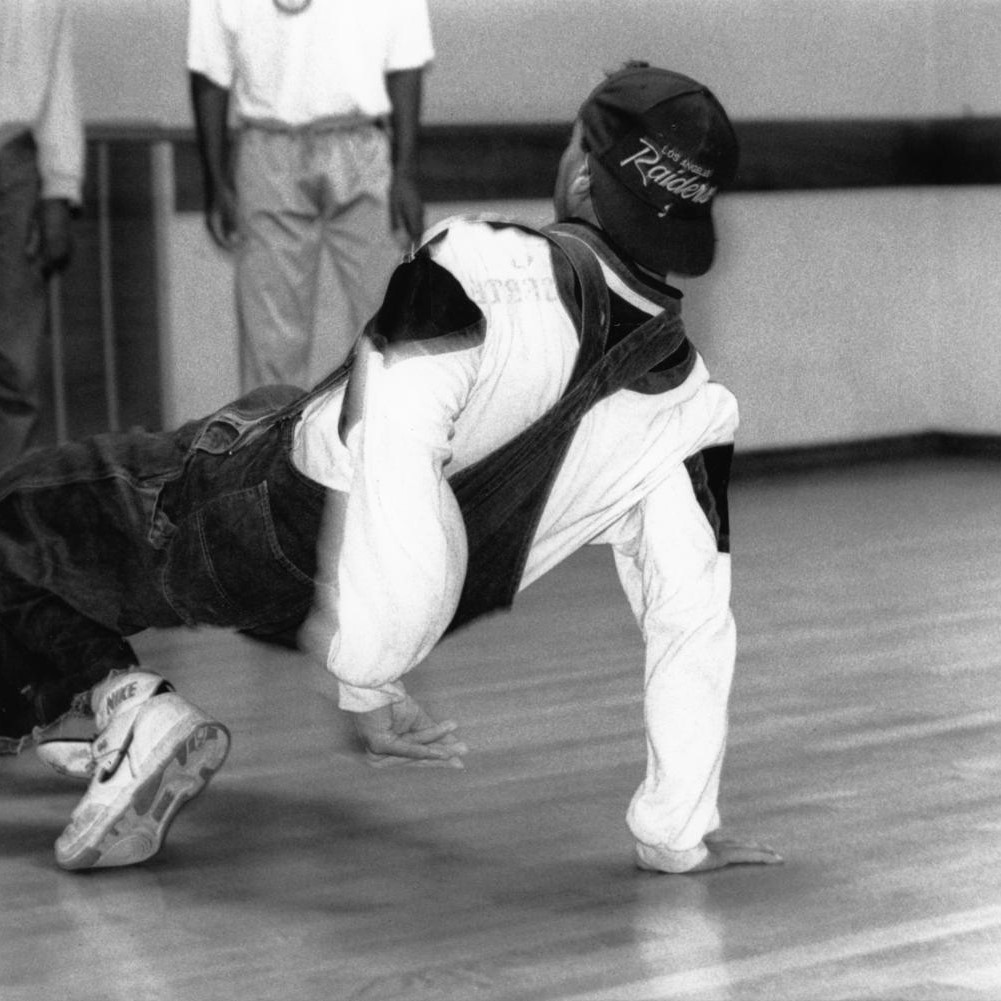

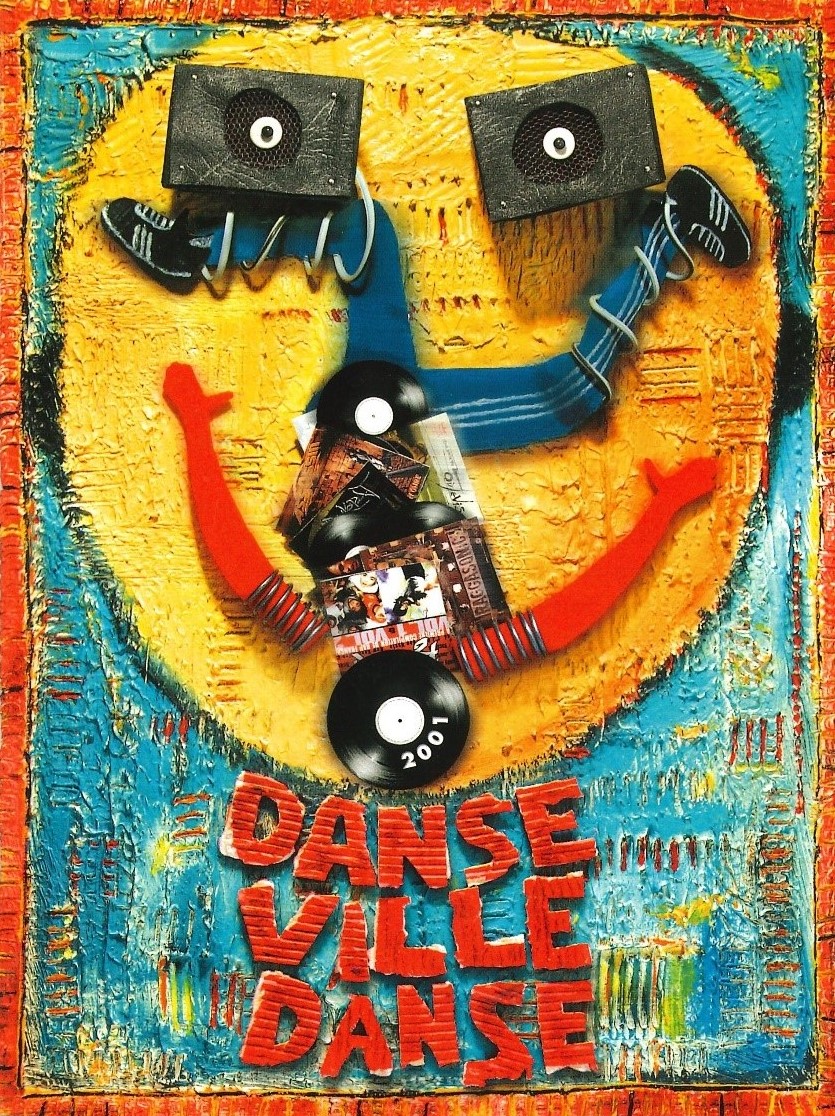

Au niveau culturel et artistique, quel rôle a joué le Défilé dans la reconnaissance de pratiques émergentes ?

Article

Dans cet article, retour sur une union de circonstance où chacun a su trouver son compte, sans avoir à trahir ses valeurs et ses missions, dans l’intérêt d’une renouvellement culturel et artistique qui allait marquer les années 90 et plus encore…

Article

Qui ne se rappelle de l'ouverture du défilé de la Biennale de 1998 ? Des êtres anachroniques et sans frontières ont surgit d'un ailleurs de nos rêves pour nous embarquer dans le mouvement de la fête.

Article

Les arts de la rue se sont imposés au cours des 25 dernières années. Ils ont certes une filiation avec le spectacle vivant, mais développent aussi des problématiques originales.

Article

La break dance a été réinventée par des jeunes qui se sont d'abord identifiés à ce que le mouvement hip-hop représentait. Ils ont progressivement pris place dans l'espace public de leur quartier, puis du centre-ville, pour se défier et s'entraîner à dessiner sur le béton armé avec l'énergie toute particulière de ceux qui s'engouffrent dans une brèche de possibles.