Violence et usagers : 16 leviers d’action aux mains des organisations

Étude

Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Vous êtes ici :

Texte d'Anouk JORDAN

Tag(s) :

D’où viennent les violences avec le public ? Comment les prévenir ou les encadrer ? L’expérience d’accompagnement des organisations invite à se méfier des méthodes de transformation par le haut, au moyen de plans d’actions (qui finissent souvent « dans le tiroir ») ou d’importation de « bonnes pratiques » (qui ne sont « bonnes » que dans un contexte donné). Mieux vaut partir des situations concrètes de violences externes que rapportent les agents, et instituer des espaces de réflexion sur les réponses souhaitables et possibles à apporter. Ainsi réinvestis, les dispositifs existants peuvent devenir de véritables espaces de réflexivité sur les violences externes et construire petit à petit une doctrine de prévention des violences sur laquelle les administrations pourront s’appuyer.

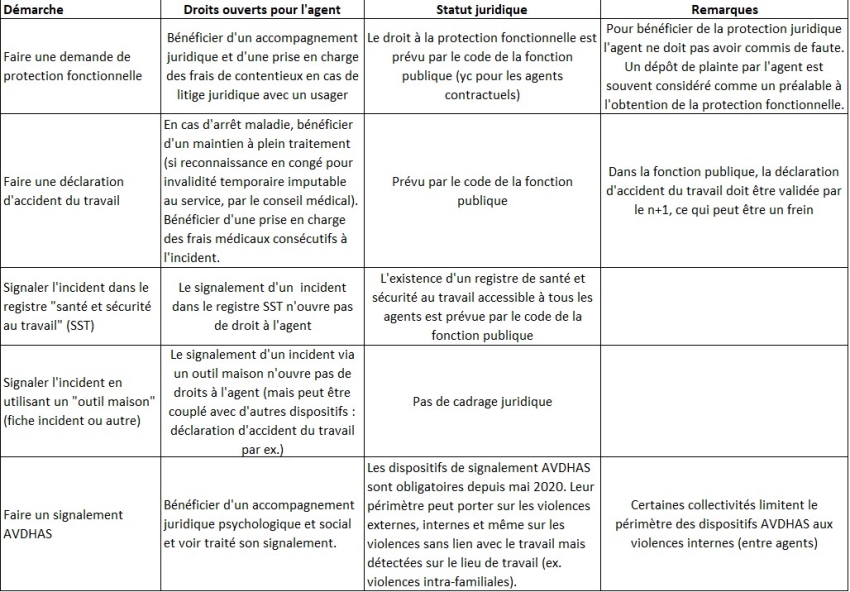

Face aux violences externes, les agents se voient en général proposer par l’administration-employeur deux types d’actions : faire une déclaration d’accident de service et une demande de protection fonctionnelle. Ils peuvent aussi être invités à faire un signalement via le dispositif de signalement des Actes de Violence, de Discrimination, de Harcèlement et de Violences Sexistes (AVDHAS) de leur collectivité, en utilisant le registre santé et sécurité au travail ou les des « outils maison » (fiche incident…).

Outre les droits qu’elles peuvent ouvrir aux agents (cf. encadré 1), ces démarches sont en général présentées comme ayant des vertus préventives. La logique est celle de l’évaluation des risques. Pour pouvoir mettre en place des actions correctives, il faut avoir des données. Mais dans la pratique, la proportion des incidents signalés à l’administration est très faible. Même s’il n’existe pas de données consolidées, on peut en effet estimer qu’environ une agression par un usager sur dix donne lieu à une demande de protection fonctionnelle [1]. La proportion d’agressions donnant lieu à une déclaration d’accident de service serait quant à elle de 1% seulement, et le nombre d’agressions donnant lieu à un signalement AVDHAS encore très inférieur.

Si les outils ne sont pas ou peu mobilisés, c’est sans doute qu’ils ne parlent pas suffisamment aux agents. Il peut y avoir à cela principalement deux raisons : 1) Les outils, de par la logique juridique qui les sous-tend, enferment dans une analyse des causalités de l’incident qui est en décalage avec la compréhension qu’en ont les agents. En particulier, ils excluent toute responsabilité des conditions d’exercice du service public dans la montée des tensions 2) Les agents ne voient pas en quoi le fait de remonter les incidents améliorera leur situation de travail.

Travailler la question des violences externes suppose ainsi des administrations qu’elles renoncent à la vision idéalisée du service public qui sous-tend leurs outils et instruisent la question des limites de l’organisation du travail dont elles sont en capacité de répondre au nom de la santé et sécurité de leurs agents.

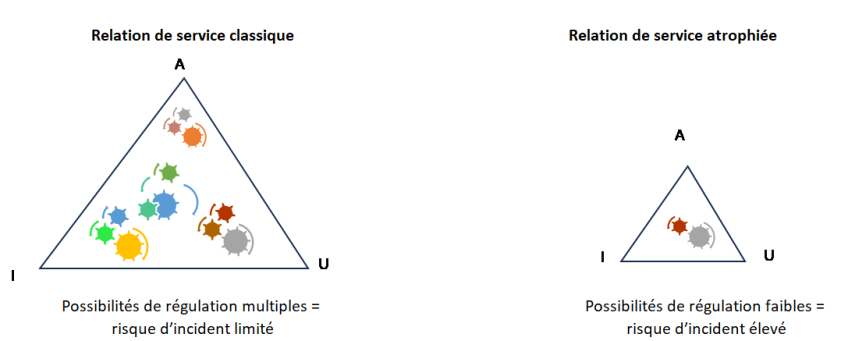

On peut représenter la relation agent-usager comme se déployant au sein d’un triangle, constitué de trois pôles :

Chaque pôle ayant ses buts et ses contraintes propres, la réussite de la relation de service nécessite un ensemble de régulations (recherche de compromis acceptables), indispensables pour éviter la cristallisation des tensions. Selon les ressources individuelles, collectives et organisationnelles que chaque pôle apporte à la relation de service, l’aire du triangle peut être importante ou très réduite, et les ajustements nécessaires à la qualité de la relation de service avoir un espace ou non, pour se déployer.

Les agents, lorsqu’ils font part d’une violence externe, se réfèrent intuitivement à cette conception de la relation de service : ils font part du comportement problématique de l’usager, mais en le replaçant dans un contexte de travail d’ensemble, dans lequel ont pu aussi intervenir : leur propre fatigue, les arrêts maladies décimant leur équipe qui interdisaient ce jour-là de passer le relais, la configuration des locaux qui ne permettait pas de s’isoler avec l’usager en colère, la dématérialisation des services publics qui se traduit par un afflux supplémentaire d’usagers, l’absence de priorisation malgré l’écart grandissant entre les besoins de la population et les moyens, la concentration des services et la perte de proximité avec l’usager qu’elle induit, les difficultés de compréhension avec les usagers, a fortiori quand l’usage des langues étrangères est proscrit… Autant de facteurs organisationnels de nature à « rétrécir » la relation de service, et à limiter les régulations possibles en cas de montée des tensions avec l’usager.

Pour cette raison, et même si le besoin de trouver une explication simple à ce qu’on a vécu est impérieux en cas d’évènement traumatique, les agents résistent souvent à la tentation d’imputer exclusivement la responsabilité de l’incident à l’usager. Or, c’est bien à cette lecture des causalités qu’invitent les outils de signalement des violences externes. Ces outils procèdent en effet d’une vision idéalisée du service public, où ses conditions d’exercice sont par construction tenues pour hors de cause. Exit l’organisation du travail : le conflit, s’il surgit, ne peut opposer que deux pôles : l’usager et l’intérêt public dans lequel se confondent l’administration et l’agent.

Cela est en particulier le cas de la protection fonctionnelle, qui est l’outil phare des collectivités. Celle-ci est présentée, en droit de la fonction publique, comme intrinsèquement liée à la notion d’intérêt public. Historiquement, cette protection a été pensée pour les corps de métier dont le travail consiste à faire appliquer des lois (police, magistrats…), et qui peuvent de ce fait imposer des sacrifices à l’intérêt privé au nom de l’intérêt public. L’idée en était la suivante : le travail du fonctionnaire expose, de par son essence même, à des poursuites juridiques de la part des administrés. Son statut pouvant l’empêcher de se défendre (obligation de discrétion notamment), une protection spécifique est nécessaire.

La protection juridique est donc un dispositif qui a été créé pour des métiers et des besoins très différents de ceux du travail social. En 1983, dans un contexte de dégradation déjà sensible des rapports de l’administration avec les administrés, elle a été étendue à tous les cas de figure où l’agent, du fait de ses fonctions, serait atteint dans son intégrité physique, ses biens ou sa réputation. Mais la nature de la protection accordée par l’administration est globalement restée la même : outre la « mise en sécurité » de l’agent (déjà assurée par le « droit de retrait en cas de danger grave et imminent »), elle a pour objet de permettre à l’agent de faire valoir ses droits en justice dans les litiges qui l’opposeraient à l’usager (par une assistance juridique et une prise en charge des frais de contentieux). L’organisation du travail, elle, est considérée comme étrangère à la situation.

Les évolutions de la protection fonctionnelle envisagées par le plan de protection des agents de la fonction publique et consistant à faciliter le dépôt de plainte par l’administration en lieu et place de l’agent, ne changent de ce point de vue pas la donne. L’administration se substitue à l’agent, mais la triangulation agent/organisation du travail/usager n’a toujours pas droit de cité.

L’exemple de la protection fonctionnelle pourrait être étendu aux autres dispositifs de signalement (dispositifs AVHDAS, outils ad-hoc), dont le point d’entrée est un formulaire, dans lequel l’agent pointe l’auteur des agissements dont il s’estime victime. Or, les attentes des agents, quand ils souhaitent lancer une alerte, sont en général bien plus larges qu’une demande de sanction de l’usager : donner à voir à l’institution la difficulté des situations vécues pour qu’il en soit fait quelque chose et que cela ne se reproduise plus.

Depuis 1991, le droit du travail pose des obligations fortes à l’employeur en termes de protection de la santé et de la sécurité au travail. Les dispositions sont les mêmes dans la fonction publique que dans le privé et portent tant sur la santé physique que mentale. Dans l’esprit du législateur, la prévention doit être une « prévention intégrée », qui doit « tenir compte de la nature de l’activité » (L4121-3 du code du travail) et consiste à « combattre les risques à la source » (L4121-2), en « adaptant le travail à l’homme » (L4121-2).

Entre les textes législatifs et la réalité des pratiques de prévention, qui est diverse (cf. Encadré 2), il y a souvent un monde. La prévention se présente fréquemment comme une activité experte, qui s’effectue dans des services dédiés des directions ressources, et dont le travail évoque celui de l’ingénieur des méthodes taylorien. Des efforts importants sont déployés pour produire une analyse fine des risques, les prioriser (selon leur gravité et l’effectif concerné), lister des actions correctives à mettre en place. La question de la mise en œuvre n’est en revanche pas au cœur de l’activité des services de prévention. Or, c’est une question à part entière et peut-être même la plus compliquée : les préconisations (par exemple concernant le port des équipements de protection individuelle – EPI) peuvent se heurter à des stratégies de défense (par exemple un déni du risque), prendre à rebours des savoir-faires de prudence pourtant précieux… Pour cette raison, la question de la mise en œuvre ne se pose pas de la même manière dans le travail social, dans l’urbain, dans telle structure et dans telle autre…

Différentes hypothèses sont en général avancées pour expliquer le succès de l’approche gestionnaire de la prévention : Affinité avec le New Public Management ? Instrumentalisation de la prévention dans une optique de sécurisation juridique ? Quoi qu’il en soit, le suivi des risques donne souvent lieu à une activité de production d’indicateurs santé-sécurité par les services qui, dans un étrange retournement, peut donner l’impression aux agents que leur activité est mise au service de celle du service de prévention. Cela peut expliquer qu’ils ne mobilisent pas davantage les outils de signalement des violences, qui leur semble relever d’un simple enjeu statistique (produire des indicateurs).

La prévention des risques professionnels : de quoi parle-t-on ? En matière de prévention, on distingue classiquement la prévention primaire, qui vise à éviter la survenance du risque ; la prévention secondaire, dont l’ambition est de limiter la durée de l’exposition au risque ou sa gravité ; et la prévention tertiaire qui s’inscrit dans une logique de réparation (limiter les conséquences du risque auquel l’agent a été exposé). A ces différentes conceptions, correspondent différents registres d’action. En matière de risques psychosociaux par exemple, la prévention primaire s’oriente vers des actions visant à transformer l’organisation du travail (nouvelle répartition de la charge de travail, redéfinition des responsabilités...), la prévention secondaire vers des actions visant à adapter l’individu à son poste de travail (formations à la gestion du temps, programmes de renforcement psychologique...) et la prévention tertiaire vers des actions individuelles visant à soigner l’individu (assistance psychologique, séances de relaxation...). On peut s’étonner que des actions intervenant une fois survenus les risques soient qualifiées de prévention (en l’occurrence secondaire et tertiaire) : la prévention ne consiste-t-elle pas, justement, à prévenir la réalisation des risques ? Ce paradoxe a une explication historique. La santé au travail reste encore marquée par la conception des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui s’est imposée à la fin du XIXe siècle (loi sur les accidents du travail) et au début du XXème (loi sur les maladies professionnelles). À une époque où les accidents du travail posaient un problème majeur de santé publique, le compromis historique trouvé a été de garantir une réparation forfaitaire aux travailleurs, via la sécurité sociale. Cette logique assurantielle est allée de pair avec l’introduction d’une nouvelle notion en droit du travail : celle de « responsabilité sans faute » de l’employeur. Pour le dire autrement, l’employeur n’était pas considéré comme comptable des risques professionnels : le travail était appréhendé comme une activité intrinsèquement risquée, quelle que soit l’organisation du travail. Depuis, le cadre juridique de la prévention des risques professionnels s’est constitué, mais des conceptions radicalement opposées des liens entre santé et travail demeurent. Pour certains (clinique de l’activité, ergonomie de l’activité, psychodynamique du travail, sociologie…), le travail est un opérateur de santé : un vecteur, par lequel le sujet éprouve son pouvoir d’agir sur le monde (Y. Clot), une occasion de sublimation de la souffrance que génère la résistance du réel (C. Dejours)... Pour d’autres (approches physiologique, épidémiologique, psychologique cognitive comportementale, ergonomique en termes de facteurs humains…), la santé est un capital dont sont dotés les sujets, et que le travail peut éventuellement venir abîmer. Ces conceptions vont de pair avec des approches très différentes de la prévention.

|

Si, d’un point de vue légal, l’activité de prévention a pu prendre un tel tour gestionnaire, c’est parce que l’obligation de santé-sécurité, initialement posée comme une obligation de résultat, a été requalifiée en obligation de moyens. Avoir produit le DUERP (Document unique d’évaluation des risques professionnels) et respecté un certain nombre d’autres obligations du même ordre, suffit à la sécurisation juridique, même si cela ne permet de fait pas de prévenir les risques. Faut-il voir dans cette requalification de l’obligation de santé-sécurité une victoire des employeurs, réticents à partager le pouvoir de gestion ? Peut-être, mais pas seulement. Juger d’une défaillance à une obligation de résultat est à la fois très simple et très compliqué. Si toute atteinte à la santé est considérée comme engageant la responsabilité de l’employeur, en quoi consiste le travail des juges ? Et ne risque-t-on pas de desservir la prévention en condamnant des employeurs qui auraient fait de réels efforts pour prévenir les atteintes à la santé sans pour autant y parvenir ? De trahir en quelque sorte l’esprit de la loi en l’appliquant trop à la lettre ?

Il semble bien que l’on touche là aux limites du droit, qui donne des orientations, mais dont la bonne application ne peut s’apprécier qu’en fonction des situations concrètes. Où commence et où s’arrête l’organisation du travail dont l’employeur peut être tenu responsable et qu’il peut s’efforcer d’« adapter à l’homme » ? Qu’en est-il pour ce « drôle d’objet » que sont les administrations-employeurs ?

La question se pose de façon particulièrement aigue dans le travail social. La dégradation des services publics et la montée des tensions avec le public qui en résulte, sont-elles de la responsabilité des collectivités territoriales ? Pas seulement : les collectivités ne font pas à elles seules les politiques sociales. Mais si les collectivités ne répondent pas des risques professionnels que cette situation induit pour les agents, qui en répond ? Où poser la limite de ce dont elles peuvent répondre ? Il semble urgent d’instruire cette question, à la fois pour des raisons de santé et de sécurité mais aussi d’attractivité du service public. Dans certains métiers comme la voirie, l’insécurité commence en effet à poser des problèmes de recrutement.

Les violences posent la question très politique des limites que l’employeur accepte ou non à son pouvoir de gestion au nom de son obligation de santé-sécurité. Dans l’administration, cette question est particulièrement compliquée à travailler. Au nom de l’intérêt public, l’agent bénéficie en effet de protections particulières qui n’ont pas leur équivalent dans le privé (en termes de maintien de rémunération en cas d’arrêt maladie, de protection fonctionnelle…). En contrepartie, les contre-pouvoirs au pouvoir d’administration sont plus limités que dans le privé. Le CHSCT, en particulier, a été introduit plus tard dans le public que dans le privé, et n’y a jamais été doté de la personnalité juridique.

Le contexte juridique est à un affaiblissement des droits collectifs des travailleurs, dans le privé comme dans le public. En contrepartie, on voit de plus en plus émerger de nouveaux droits pour les travailleurs, qui sont posés à la manière de droits de l’homme : droit à ne pas être soumis à de la discrimination, à du harcèlement moral, sexiste… et assortis de dispositifs d’alerte individuelle. Ces « droits de la personne au travail » peuvent-ils venir poser une limite au pouvoir de gestion de l’employeur, pour donner corps à l’obligation de santé-sécurité ? Dans le privé, la question s’est beaucoup posée à propos du harcèlement moral, qui était initialement envisagé comme relevant de conflits interpersonnels que l’employeur devait arbitrer, avant que ne soit reconnu le « harcèlement institutionnel ». On peut penser que les violences externes sont La question politique de la fonction publique, un peu à la manière du harcèlement moral dans le privé. Comment avancer concrètement sur cette question dans un contexte si lourd d’enjeux ?

Le développement qui suit fait quelques propositions concrètes, mais surtout propose une démarche, qui consiste à penser un peu différemment la fonction des outils et des dispositifs.

La meilleure façon d’inciter les agents à mobiliser les outils de remontée des violences, est sans doute de les doter d’une valeur d’usage : de faire en sorte que, par le processus même par lequel ils sont saisis, ils créent des ressources pour les agents.

Le sentiment de sécurité commence par l’assurance que l’on saura porter un jugement équilibré sur les situations vécues. Le travail avec des groupes de professionnels montre en effet que l’évaluation de ce qui est « grave », « mérite d’être remonté », ne coule pas de source. L’appréciation de ce qui « fait incident » se construit collectivement, par « accordage psychosocial » entre pairs. Sans cet accordage, certaines situations sont tues parce qu’on ne s’autorise pas à les considérer comme « graves », même si de fait elles nous ont profondément affectées. D’autres évènements deviennent emblématiques, pour des raisons qui peuvent être très contextuelles : le cadre, qui venait de prendre ses fonctions, sans expérience antérieure du milieu professionnel, en a été profondément choqué, et a incité ses équipes à signaler cet incident qui pour elles n’étaient ni plus ni moins grave qu’un autre.

Dans leur conception actuelle, les outils de remontée des incidents sont la plupart du temps pensés pour être mobilisés de façon individuelle par les agents. Faire remonter un incident est un investissement en temps (remplir le formulaire, rassembler les pièces administratives à joindre au dossier…), qui se justifie par le retour attendu de la part de l’autorité territoriale. Mais les fiches incidentes par exemple pourraient aussi être pensée comme un outil d’accordage psychosocial au sein des équipes sur ce qui est grave / l’est moins : au cours d’une réunion (mensuelle ?), les équipes passeraient en revue les situations dont on n’a pas su quoi penser, et qui méritent peut-être d’être remontées. Dans ce cas, le retour sur investissement serait double : être mieux équipé pour penser la situation grâce à l’étayage de l’équipe, et, le cas échéant, bénéficier par la suite d’une réponse de l’autorité.

Pour produire une doctrine de prévention des violences externes, les institutions ont besoin de lieux où ce que l’on peut comprendre et ce que l’on peut faire des situations remontées puisse s’élaborer. Les dispositifs AVDHAS peuvent être organisés pour remplir cette fonction. La loi ne précise pas comment ils doivent être organisés. Dans la pratique, deux cas de figure se rencontrent :

Dans le premier cas, le dispositif facilite la coordination entre les différents acteurs qui doivent intervenir pour accompagner l’agent et traiter son signalement, mais ne produit pas de ressources nouvelles pour l’organisation.

Dans le second, en revanche, il peut devenir un instrument au service de l’élaboration d’une doctrine de prévention. « Traiter un signalement » soulève concrètement tout un tas de questions : Quelle est la part des facteurs individuels et organisationnels à l’origine de l’incident ? Quelle réponse serait appropriée compte tenu de la situation (professionnelle, personnelle) de l’agent ? Du point de son collectif de travail ? De son management ? Cette réponse serait-elle « juste » eu égard au principe d’équité de traitement des agents ? La réponse considérée comme appropriée et juste est-elle techniquement possible compte tenu des procédures juridiques et RH ? Ne risque-t-elle pas de faire peser un risque juridique sur la collectivité ? Nécessite-t-elle une validation au niveau direction générale ? Cette validation risque-t-elle de se heurter à des orientations politiques ou éléments de doctrine de l’institution ? Et le cas échéant, comment peut se travailler, sur la question que pose le signalement, l’articulation de la politique de prévention des violences et des autres champs de responsabilité de l’institution ?

Si les commissions d’analyse des signalements sont organisées de façon à ce que ces questions puissent réellement se travailler (ce qui pose des conditions en termes de diversité d’expertise métier et de qualité de la coopération entre les participants), ces commissions peuvent devenir un véritable instrument au service de la doctrine de prévention.

Étude

Les vécus de violence dans le cadre des relations entre professionnels et usagers des services sociaux et médico-sociaux semblent être un phénomène de plus en plus prégnant

Interview de Nicolas Fieulaine

Maître de conférences en psychologie sociale, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS), ’Université Lyon 2

Interview de Léa LIMA

Maître de conférences en sociologie, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)

Étude

Cette synthèse explore l’impact du numérique sur le travail social et médico-social auprès des services publics locaux.

Interview de Johann Rony et Olivier Carbonnel

Assistants de service social et psychologue

Interview de Nicolas FIEULAINE

Maître de conférences en psychologie sociale, Groupe de Recherche en Psychologie Sociale (GRePS), ’Université Lyon 2

Interview de Michel CHAUVIERE

Sociologue, directeur de recherche émérite CNRS, Centre d'Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques

Étude

Avec la question de la solidarité, on est au cœur du processus de construction de la Métropole.

Interview de Pierre Vidal-Naquet

Sociologue et chercheur au CERPE, associé au Centre Max Weber