[Vidéo] Les publics du Défilé

Article

Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Mourad Merzouki

Mourad Merzouki est un des chorégraphes les plus emblématiques du Défilé, présent depuis la première édition de 1996. À la fin des années 1980, il découvre le hip-hop, le cirque et les arts martiaux. Depuis, il développe un vocabulaire chorégraphique qui fait dialoguer ces disciplines et la danse contemporaine.

En 2006, il entame une collaboration féconde avec la ville de Bron, qui mènera à la création du festival de danse hip-hop Karavel en 2007, du centre chorégraphique Pôle Pik en 2009 puis de Pôle en Scènes en 2017. Après 13 ans à la direction du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne, il réinstalle la compagnie Käfig dans l’Est lyonnais, à Bron et à Saint-Priest, renouant avec le territoire qui l’a vu grandir.

Cet entretien a été réalisé dans le cadre de l’enquête sur le Défilé de la Biennale de Lyon, conduite en 2021 et 2022, à l’initiative de la Métropole de Lyon et de la Biennale de la Danse, dont les résultats sont restitués dans trois cahiers.

Mourad Merzouki y revient sur son parcours auprès des amateurs, les enseignements de ses nombreuses participations au Défilé, et livre sa vision de la portée d’évènements culturels d’une telle ampleur.

Pour commencer, pourriez-vous nous raconter les étapes de votre parcours qui vous ont conduit au Défilé ?

Mon histoire commence sur le bitume, sur le lino des gymnases, dans l’espace urbain de Saint-Priest qui fut le décor de mon adolescence. C’est-à-dire dans l’espace qui s’improvise, celui de la ville et des parvis, en dehors des écoles, en dehors des institutions. Elle commence aussi par l’amitié, celle qui me lie depuis toujours à Kader Attou, Éric Mezino et Chaouki Saïd. Les adolescents que nous étions vivaient par et pour la danse hip-hop et tous les grands modèles qui la représentaient. La danse hip-hop n’avait, à cette époque, par encore connu le renouvellement et le décloisonnement artistique qu’elle possède aujourd’hui.

Autodidactes, nous avons d’abord observé et imité les plus grands. Mais notre pratique circassienne nous invitait déjà à croiser les disciplines et à vouloir élargir le champ des possibles. Je pense que ce sont les rencontres qui font les destins et rapidement programmateurs et professionnels du métier nous repèrent et impulsent notre carrière de tout jeunes danseurs. Au début des années 1990, l’Association Verbes d’états nous propose de travailler avec des jeunes du quartier populaire de l’Arianne. C’est notre première expérience de transmission, de passation. Ces jeunes de quartiers se reconnaissaient en nous et malgré tout, percevaient que nous avions déjà franchi d’une certaine manière les barrières pour aller vers un ailleurs.

Fédérer malgré la défiance, abolir les préjugés de classe ou d’identité furent alors les grandes questions de sens que j’ai données à mon travail de chorégraphe et de danseur. Travailler avec des amateurs, des jeunes éloignés de la culture, c’est faire de la ville une cité, un grand théâtre vivant. De même en 1993, notre terrain d’expérience est le parvis de l’Opéra. C’est la guerre en ex-Yougoslavie et l’association humanitaire Enfants réfugiés du monde nous propose de monter un projet avec les enfants de Zagreb. Pour nous, jeunes d’à peine 20 ans, partir à l’étranger et vivre notre passion était une expérience incroyable. Mais nous n’étions pas préparés à rencontrer des enfants meurtris et traumatisés par les horreurs de la guerre. Cette confrontation au réel a été double. Je n’oublierai jamais que les enfants là-bas nous appelaient « Les Français ! ». Nous, refoulés des boîtes de nuit, étiquetés comme la jeunesse issue de l’immigration et continuellement harnachée au déterminisme social, nous les « arabes des quartiers » stigmatisés, on était vus comme des « français ».

Quand on a 20 ans, c’est un questionnement fondateur et identitaire profond, celui de savoir qui on est et où se trouve son port d’attache. Mais je n’oublierai pas non plus que quelles que soient la langue, l’histoire et les origines des êtres, le corps parle un langage universel. La danse est une puissance fédératrice et nous en étions les acteurs. Nous avions une place à occuper à Lyon ou ailleurs et nous commencions à tracer notre chemin.

Vous étiez donc déjà engagé dans le travail auprès des publics « éloignés de la culture » en 1996 lorsque a été monté le premier Défilé. Pour vous, comment s’est mis en place ce premier projet ?

Guy Darmet m’avait ouvert les portes de la Maison de la Danse et nous avions joué une de nos pièces, Athina, pour la Biennale de 1994. À cette époque, nous dansions aux côtés de Bill T. Jones, de Philippe Découflé, des grands noms de la danse. La reconnaissance des grandes institutions envers la danse hip-hop est une forme d’adoubement et une ouverture formidable à la nouveauté. Nous qui avions tant de fois entendu que ces scènes n’étaient pas pour nous !

Lorsque l’on me confie le Défilé, je venais de quitter Accrorap pour fonder ma propre compagnie Käfig. Accrorap orchestrait le projet de Bron et moi celui de Saint-Priest. Au départ, Saint-Priest ne faisait pas partie de la shortlist des communes participantes. Accompagné de Guy Darmet, nous avons convaincu le maire de Saint-Priest de rejoindre cette aventure. Pour moi, porter la danse sur la terre qui m’a vu grandir avait du sens. Ce défi dépassait très largement la simple animation, à l’instar de celles portées par les maisons de quartier. Je souhaitais une véritable création artistique pour qu’elle s’ancre dans la durée, une création ambitieuse et une expérience collective profonde. Ce fut un moment d’enchantement.

On vous présente encore aujourd’hui comme un chorégraphe hip-hop, pourtant vous revendiquez une approche qui fait dialoguer des influences très différentes dans vos créations. Comment avez-vous construit cette approche, et que pensez-vous de ces étiquettes ?

Quand le hip-hop est arrivé des États-Unis dans les années 1980, l’engouement était formidable et beaucoup de jeunes danseurs se contentaient de reproduire ces figures venues d’Outre-Atlantique. Nous, Accrorap, avions perçu que ces figures pouvaient être réinventées dans une création inédite et renouvelée, en changeant de musique ou de costume par exemple. Cette approche-là, je la dois à l’école de cirque que nous fréquentions, et qui déjà, nous apprenait à croiser les esthétiques, les mondes, les univers.

De même, se réinventer, surprendre, chercher ailleurs de nouvelles formes, c’était aussi une manière de se défaire des stéréotypes qui nous poursuivaient. Aller là où on ne m’attendait pas. Défiler en jogging et casquette, reproduire les caricatures des quartiers transmises par les médias, jouer le rôle que la société nous assignait était un enferment prévisible et il m’était insupportable. Mon histoire est ce qu’elle est et j’ai choisi d’en faire un atout pour en sortir grandi.

J’avais la chance de pouvoir faire un geste commun avec plus de cent personnes, au cœur de la ville, ce geste serait celui qui changerait le prisme. Éduquer le regard du spectateur, n’est pas seulement l’éblouir par l’émerveillement du spectacle, c’est aussi lui montrer la réalité par un angle qu’il ignore et qui la lui fait découvrir autrement. La maturité m’a fait comprendre ce que je ne voulais pas voir plus jeune : la possibilité d’un grandissement de soi. Et cela commence par lâcher le plomb pour les ailes. C’est faire de son parcours un métissage aux multiples richesses, porteur de projets et de forces vives.

Pensez-vous que ces enjeux de changer le regard sur les jeunes, les quartiers populaires et le hip-hop, qui étaient très présents dans le Défilé de 1996, sont encore d’actualité ? Se posent-ils dans les mêmes termes ?

Nous pouvons nous réjouir qu’en 20 ans, les choses aient évolué. En France, les grandes institutions, mêmes les plus académiques, accueillent chaque année dans leur programmation des pièces hip-hop. Aujourd’hui, on peut se féliciter du nombre de danseurs et de chorégraphes qui portent la danse hip-hop à travers le monde. Cette culture a changé la vie de bien des personnes. Tous ne sont pas devenus des chorégraphes ou des danseurs professionnels, mais une porte s’est ouverte. Ils ont été mis dans la lumière par leur talent, leur créativité. À un moment donné, quelqu’un leur a fait confiance, les a encouragés. Cette reconnaissance est la valeur ajoutée aux destins qui se sont faits dans les quartiers.

Aujourd’hui encore, je porte mon travail dans les milieux populaires et je sens la frustration, la crispation et le sentiment d’exclusion de beaucoup de gamins. Je vois des talents qui ne parviennent pas à percer, je vois encore de trop près les plafonds de verre pour cette jeunesse. En tant qu’artiste, je considère qu’il faut poursuivre notre travail d’accompagnement à la hauteur de ces talents. Je connais ces doutes qui nous assaillent et qui nous questionnent sur notre place dans la société. Ce n’est pas simplement un effort artistique qu’il faut faire, c’est un humanisme.

Qu’est-ce que le Défilé a-t-il apporté à votre carrière de chorégraphe ?

Mon histoire de chorégraphe et de danseur a commencé dans la rue avec un public passant. Mes débuts sont donc intimement liés au quotidien des gens. Lorsque mon travail m’a amené à quitter les parvis pour les studios et les théâtres, j’ai eu le sentiment de me couper de ce pourquoi je dansais : le partage et la proximité avec l’autre. Le Défilé était une manière de retrouver cette émulation vivante et vibrante, cette spontanéité avec le spectateur. C’est plus que jamais l’occasion de laisser la scène un moment et de retrouver la rue et son émulation. Le Défilé est cette occasion précieuse.

En 2006, vous avez chorégraphié pour la première fois le projet de Défilé de la ville de Bron, et depuis votre collaboration se réitère d’année en année. Pourriez-vous nous racontez votre premier Défilé avec cette commune ?

Lorsque la ville de Bron me sollicite en 2006 pour ce projet, j’ai accepté comme une évidence. À cette époque-là, la ville accueillait presque l’intégralité de mon répertoire et une histoire commençait à s’écrire entre les brondillant.e.s et ma compagnie. J’ai créé pour ce Défilé Les Lumières 2 ma ville, inspiré de Charlie Chaplin. 250 participants se sont laissé porter par ce projet d’une envergure inédite au regard d’autres Défilés. Cette adhésion et cette émulation de la population furent comme un souffle, la volonté d’embarquer pour une expérience artistique inouïe. J’ai conservé la même exigence qu’en 1996, celle qui a l’ambition des grands projets. Celle de la création plutôt que de la déambulation, plus passive et moins artistique. Portés par un projet à défendre, à montrer, à faire vivre, les participants ont vécu des moments incroyables. Parce que c’est de la surprise offerte à l’autre, que naissent les plus belles émotions.

Une partie des Brondillants semble très fière de représenter leur ville au Défilé. Comment transmettez-vous la motivation au sein du groupe, et que pensez-vous que ce projet signifie pour les participants ?

Quand je travaille avec les amateurs brondillants, j’essaie d’imposer la même exigence que pour mes propres spectacles. Je m’applique à trouver les bons mots pour fédérer et élever. Que l’on soit petit ou grand, ce cercle vertueux stimule. C’est un travail pédagogique auquel je suis attentif et je prends ce projet comme un challenge sportif.

C’est sans doute mon parcours de sportif qui m’amène à challenger les participants. Rien ne remplacera la rigueur des répétitions et l’implication que l’on doit mettre dans ce que l’on fait. Danser ne relève pas du miracle mais de la persévérance et de l’exactitude. C’est d’une certaine manière l’occasion de révéler les habitants à eux-mêmes, de les surprendre de leurs propres capacités. Bien entendu, ils ne dansent pas sur la tête et l’ambition n’est pas de leur faire reproduire les figures des danseurs professionnels, mais mon travail consiste justement à inventer une gestuelle qui s’adapte aux corps et aux capacités de chacun. Les frictions, les désaccords, les doutes que l’on peut rencontrer au début, s’estompent très vite au profit du goût pour le défi. De là, naît l’émulation qui les pousse à vouloir être les meilleurs. Et cette fierté vaut de l’or. Ce Défilé est devenu pour les habitants une forme de rituel, la joie de vivre cette journée de partage et de fête comme une singularité dans la métropole.

Selon vous, quelles transformations le Défilé peut-il insuffler ? Et dans cette optique, est-ce important que la participation de Bron se soit pérennisée ?

Quand on se pose la question de l’accès à la culture pour tous, je pense que cela se joue dans des événements comme le Défilé. C’est un début de réponse à un travail de fond avec les habitants. Un Défilé, par essence, reconnaît la place des uns et des autres, les rend acteurs et les valorise. Qu’il s’agisse de celles et ceux qui dansent, qui confectionnent les costumes ou les chars, l’essentiel est de sentir que l’on est tous les maillons d’une chaîne et que ce que l’on fait a de l’importance pour soi et pour les autres.

Depuis la Grèce antique, le théâtre est une affaire collective et civile, une déambulation festive qui abolit les classes et les différences. Un Défilé est l’occasion de faire se côtoyer des personnes qui ne se seraient pas fréquentées dans la vie. Là est la fonction fédératrice du travail collectif. Être porté par un même souffle, c’est prendre conscience que l’on participe à quelque chose de plus grand que soi. Et si sur les 500 participants seulement une dizaine s’est vue transformée par cette expérience, c’est tout de même une victoire. Néanmoins, toutes les expériences fortes nécessitent de se réinventer. Si la ritualisation des événements a un caractère structurant sur une population, elle peut aussi laisser l’impression de déjà-vu et de lassitude. Il me paraît donc important de se réinventer un peu.

Votre implantation à Bron s’est accompagnée de la construction d’une politique culturelle ambitieuse par la mairie. Pourriez-vous nous livrer votre point de vue sur cet aspect ? Comment le centre chorégraphique Pôle Pik est-il né ?

Je constate que lorsque le politique adhère, qu’il apporte un véritable soutien et que les conditions mises en place sont à la hauteur du projet, et bien le public adhère également. Les participants et les artistes sont encouragés à poursuivre, à développer, à se réinventer. À Bron, particulièrement, une confiance mutuelle s’est installée avec la Municipalité et cette relation est porteuse sur le plan artistique et sociétal. Les politiques, lorsqu’ils manifestent intérêt et bienveillance à ce qui se joue dans leur ville, encouragent une intelligence collective au profit de tous.

Ainsi, Pôle Pik est né à ma demande. Je cherchais un lieu qui pourrait accueillir ma compagnie et la création de mes spectacles, mais qui serait également un espace de développement et de transmission du hip-hop né dans la rue. L’ouverture de ce centre dédié au hip-hop était une première, peut-être même au niveau mondial. J’ai reçu cette marque de confiance comme un encouragement et la reconnaissance de mon travail de la part de la Mairie.

Au cœur de la ville, il est un lieu de partage et d’échange pour les artistes et les habitants. Un lieu qui met à l’honneur l’art chorégraphique mais qui est une passerelle pour une jeunesse qui n’aurait pas franchi naturellement les portes d’un théâtre. C’est une réussite artistique et politique et je pense qu’il faut maintenir et développer davantage les ponts avec d’autres équipements, d’autres acteurs culturels sur le territoire. Ce lieu trouvera son rayonnement par la relation qu’il tissera avec l’extérieur, avec l’autre.

Vous avez évoqué votre conviction de l’importance de projets comme le Défilé pour la société. Qu’est-ce qui nourrit cette conviction ? Et finalement, si l’on relie cela aux évolutions de la société depuis les 25 ans d’existence du Défilé, quels peuvent être les vents contraires à de tels projets ?

J’ai simplement envie de poser cette question : quels sont aujourd’hui les rendez-vous qui fédèrent autant de monde ? Qui créent une gestuelle commune à toutes les classes sociales, à toutes les générations ? Les aliénations contemporaines qui enferment les gens dans le numérique, dans la performance individualiste, nous éloignent de ce qui depuis la nuit des temps a été un acte fédérateur et essentiel : danser ensemble. Être côte à côte, partager une émotion collective. Les événements comme le Défilé font sens dans une société qui a besoin de retrouver l’autre.

Parmi les vents contraires, je pense à tous les actes terroristes à travers le monde, cela m’inquiète et m’interroge bien entendu, l’idée que l’on puisse un jour se dire que « c’était possible avant » m’effraie. Cela m’inquiète également parce que ces tragédies ont toujours favorisé la défiance et la peur de l’autre. Je préfère me nourrir de l’idée que la danse a rassemblé toutes les cultures, toutes les histoires, à l’unisson et dans un même élan.

Article

Cette vidéo montre la mixité en actes au sein du Défilé. Les habitants des quartiers populaires aux classes moyennes, puis les personnes d'un certain âge jusqu'aux femmes aujourd'hui largement majoritaires.

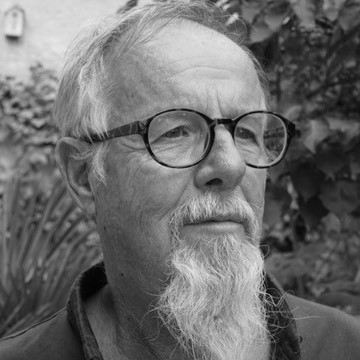

Interview de Michel Agier

anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement et directeur d’études à l’EHESS.

Article

En 2010, les sociologues Cédric Polère et Catherine Foret tentait de dresser un premier constat des démarches menées en ce sens, avec le Défilé comme exemple concret de projet fédérateur par-delà des inégalités persistantes et des incompréhensions profondes.

Article

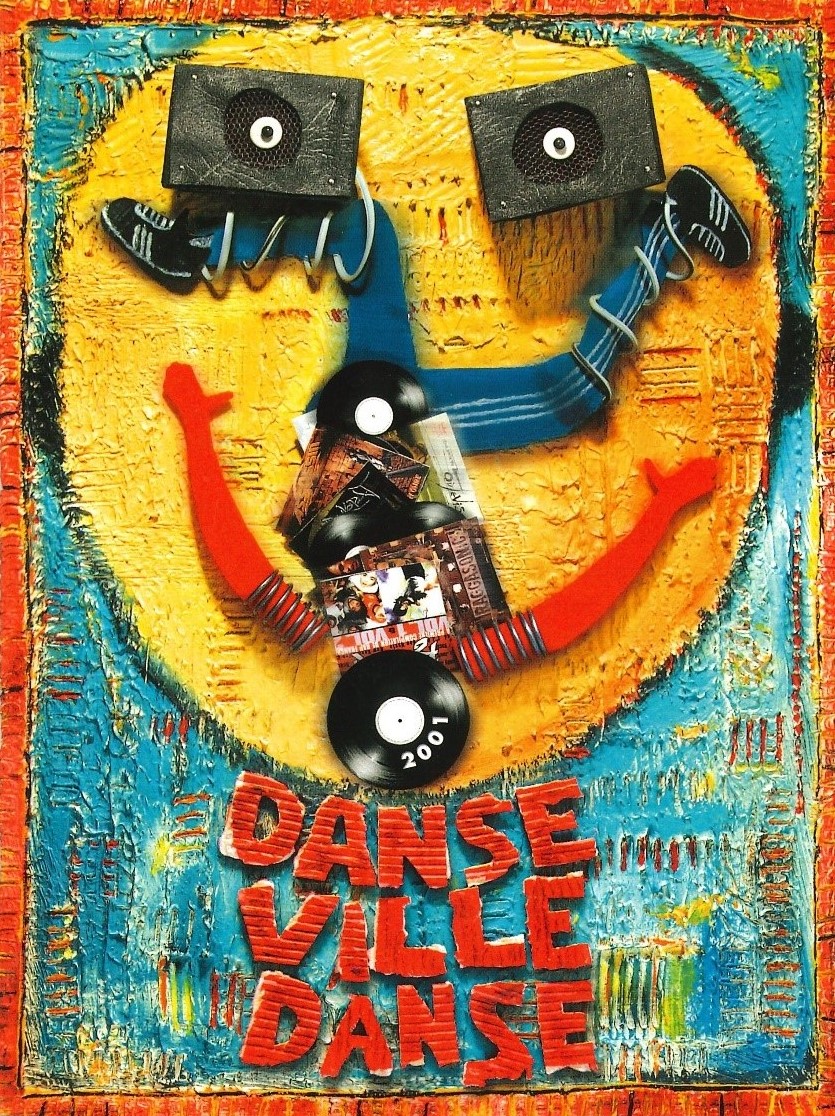

Qui ne se rappelle de l'ouverture du défilé de la Biennale de 1998 ? Des êtres anachroniques et sans frontières ont surgit d'un ailleurs de nos rêves pour nous embarquer dans le mouvement de la fête.

Interview de Fred Bendongué

Chorégraphe

Interview de Philippe Delpy

Ancien membre du comité de pilotage du Défilé de la Biennale de la danse

Article

Les enjeux de la politique d’action culturelle qui s'est affirmée, au croisement de la crise du travail social et de ladite « crise urbaine », depuis le début des années 1990 dans les banlieues populaires, sont divers et complexes.

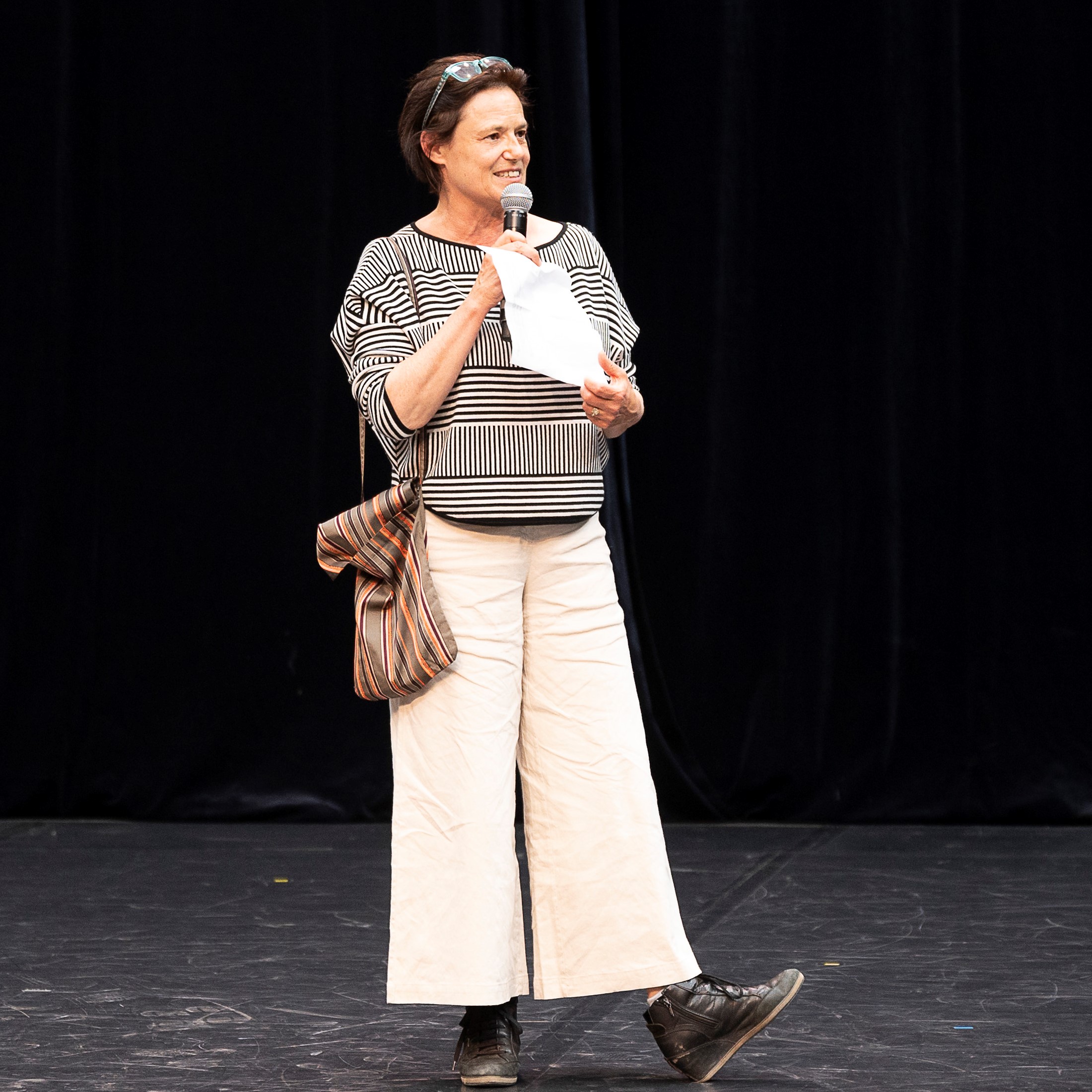

Interview de Dominique Hervieu

Ancienne directrice de la Biennale de la danse et du Défilé

Interview de Mourad Merzouki

Danseur-chorégraphe - compagnie Käfig

Interview de Margot Carrière

Chorégraphe

Étude

Aujourd’hui, la priorité est-elle à la découverte et à la promotion des talents « locaux » ou à l’accueil des représentants de la scène artistique internationale ? Synthèse du débat prospective du 9 février 2006.

Texte de Catherine FORET

Histoire du danseur Pierre Deloche.

Article

Le besoin de reconnaissance de toute une jeunesse issue de l’immigration s’était déjà manifesté quinze ans plus tôt avec la marche pour l’égalité et sur fond de crise des banlieues.

Interview de Lionel Arnaud

Professeur en sociologie à l’Université Paul Sabatier-Toulouse III et directeur adjoint du Laboratoire des sciences sociales du politique (LaSSP)

Interview de Claudia Palazzolo

Maîtresse de conférences en arts du spectacle à l’Université Lumière-Lyon 2 et auteure

Depuis leurs origines, la prospective de la Métropole de Lyon et le Défilé ont une histoire commune, liée à la naissance d’un nouveau sentiment d’appartenance au territoire grand-lyonnais

Au niveau culturel et artistique, quel rôle a joué le Défilé dans la reconnaissance de pratiques émergentes ?

Article

Dans cet article, retour sur une union de circonstance où chacun a su trouver son compte, sans avoir à trahir ses valeurs et ses missions, dans l’intérêt d’une renouvellement culturel et artistique qui allait marquer les années 90 et plus encore…

Article

Les arts de la rue se sont imposés au cours des 25 dernières années. Ils ont certes une filiation avec le spectacle vivant, mais développent aussi des problématiques originales.

Article

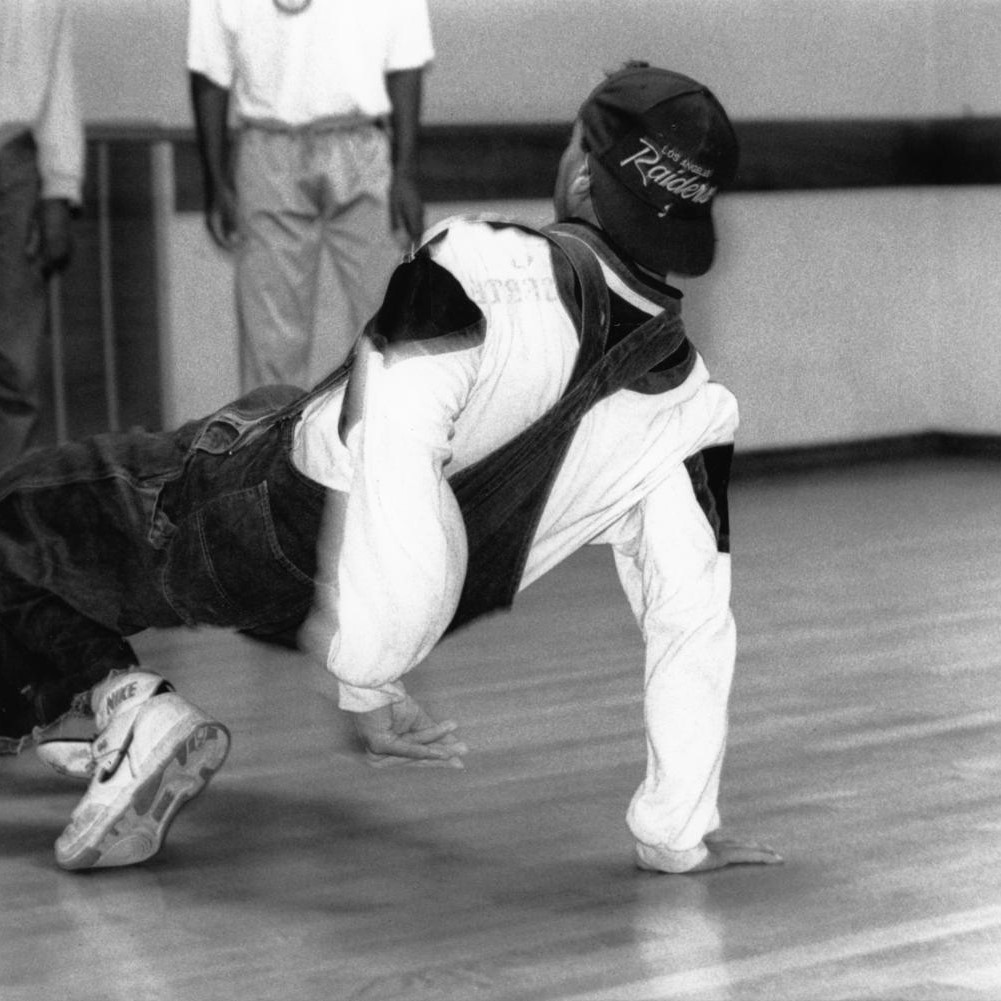

La break dance a été réinventée par des jeunes qui se sont d'abord identifiés à ce que le mouvement hip-hop représentait. Ils ont progressivement pris place dans l'espace public de leur quartier, puis du centre-ville, pour se défier et s'entraîner à dessiner sur le béton armé avec l'énergie toute particulière de ceux qui s'engouffrent dans une brèche de possibles.

Étude

Une fête, une parade, un carnaval, un rituel, un emblème, un creuset, un bonheur, un défi, une histoire, une énergie ?... Retrouvez sur cette page toutes les étapes de nos réflexions sur le Défilé de la Biennale de la danse de Lyon, un évènement hors catégories !