Cycle de conférences : Accompagnement éducatif

Étude

Pour aider les travailleurs sociaux en accompagnement éducatif du territoire de Vénissieux et Saint-Fons à faire face aux situations professionnelles critiques.

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Paul Pasquali

<< Les frontières sociales se renouvellent en permanence >>.

La possibilité de l’ascension sociale, grâce à l’éducation et au mérite, et non grâce aux héritages, est au cœur des aspirations des classes moyennes. Qu’en est-il justement de cette possibilité ? Comment franchit-on les frontières sociales ? La massification de l’accès au Bac et à l’enseignement supérieur favorise-t-elle la mobilité sociale ? Autant de questions que nous posons au sociologue Paul Pasquali.

Les travaux de Paul Pasquali, chargé de recherche au CNRS portent sur les mobilités sociales, l’éducation et la socialisation. Pour étudier ce qu’il appelle des "migrations de classe" en train de se faire, il a mené une enquête ethnographique durant 5 ans sur le parcours de bacheliers ZEP sélectionnés dans une prépa aux grandes écoles (Passer les frontières sociales. Comment les "filières d’élite" entrouvrent leurs portes, Fayard, 2014). L’enquête a ceci de passionnant qu’elle met au jour les conditions des déplacements au sein de l’espace social français, et ce que veut dire changer de milieu social.

Pourquoi vous être intéressé à la mobilité sociale, et aux dispositifs d’ « ouverture sociale » qui permettent aux meilleurs élèves des lycées en ZEP d’intégrer des classes préparatoires aux grandes écoles ?

Une partie de la réponse se trouve dans le fait que j'appartiens à la génération des bacheliers qui furent concernés par les tout premiers programmes d'ouverture sociale, qui ont commencé à Sciences-Po Paris en 2001, puis dès 2002-2003 sous d’autres formes dans plusieurs grandes écoles. A l’époque, j’étais lycéen ZEP en province et faisais partie des « bons » élèves que des enseignants très mobilisés poussaient à postuler à une classe prépa tout juste créée, dont je parle dans le livre. « C'est l'occasion ou jamais » disaient-ils ! Après bien des tergiversations, je n’y suis pas allé, bien que j’y aie postulé avec succès. J’ai intégré directement après le bac, sur titre — mention très bien —, un Institut d’études politiques de province, tout simplement parce que ce choix était alors une condition sine qua non pour obtenir la bourse de mérite qui m’était proposée. Pendant mes études à Sciences Po, je retrouvais lors des vacances ou des week-end mes anciens camarades de lycée qui avaient été sélectionnés dans cette prépa dite « sup-expé ». De ce mélange de ressemblance et de différence entre nos parcours sont nées des interrogations : pourquoi ai-je passé plus rapidement ou facilement qu’eux cette frontière sociale ? Pourquoi avec mes premiers condisciples à Sciences Po — comme par hasard l’un était un brillant esprit en lutte avec son corps handicapé, l’autre originaire d'une petite commune rurale, le troisième une sorte de poète plébéien — nous sentions nous tous un peu décalés, face à la grande majorité des étudiants souvent policés et respectueux de l’ordre ? Mon livre Passer les frontières sociales vient de là.

Votre travail d’observation commence par une réunion de présentation du dispositif dans un lycée en ZEP… Des enseignants parlent aux élèves intéressés de cette prépa…

Oui, je me suis intéressé à la manière dont certains mécanismes sociaux en grande partie cachés et inconscients contribuent à fabriquer, en-deçà des procédures et règles officielles, des « prétendants », puis parmi eux des « élus ». La fabrique de celles et ceux qui vont franchir les frontières sociales repose notamment sur des dispositions, ce que j’appelle des « petits capitaux », qui déjà rendent pensables et possibles leur sélection et leur auto-élection. Ces élèves ont acquis progressivement des ressources rares dont on ne voit guère la trace dans les statistiques officielles. Des expériences antérieures à la procédure de sélection ont transformé leur rapport à la culture, à l’école, et leur vision de l’avenir. Par exemple, Thierry a fréquenté bien avant la prépa dans son quartier des militants communistes cultivés, ce qui l’a fait côtoyer des intellectuels et s’intéresser aux médias. Il s’est aussi précocement investi dans un groupe de rap porteur de toute une culture urbaine riche en apprentissages linguistiques et musicaux, mais aussi en rencontres sociales très émancipatrices. Autre exemple : Soraya gère depuis des années toutes les démarches administratives pour ses parents, c’est un peu la « secrétaire de la famille » et elle en tire beaucoup de savoirs écrits et oraux, ainsi qu’une « maturité de classe » fort utiles dans le monde scolaire. L’enquête révèle aussi le rôle des aînés dans la fratrie, beaucoup essuient les plâtres, certains produisent des appels d’air dont bénéficient souvent leurs frères et sœurs.

L’enquête montre que lors de la migration d’un univers social à un autre, l’entre-soi peut être aussi un moyen de se protéger.

Le processus de socialisation dans le lycée qui a ouvert cette prépa est, pour beaucoup d’élèves, assez violent, puisqu’ils et elles doivent « apprendre leur place », comme le dit le slogan-même du dispositif. Ceux qui cherchent à franchir les frontières sociales sont façonnés par l’institution, et pas seulement les enseignants, qui vise à transformer leurs manières d’être, de penser, de sentir et d’agir. C’est ce que je nomme, de façon réaliste et sans aucune charge polémique, une pédagogie du déracinement. J’ai donc vite compris pourquoi la plupart de ces élèves aiment passer du temps entre eux dans leur salle de cours, y compris pour manger, bavarder, plaisanter, faire leurs devoirs, réviser, etc.

Cet entre-soi est un moyen de se protéger d’une confrontation avec les autres élèves, très majoritairement issus des classes supérieures, blancs et habitués à la logique de compétition des prépas. C’est aussi pour eux une façon d’éviter d’éventuelles questions déplacées (comme le raconte Abdel, dans le livre), comme cela a pu arriver dans les premières promotions, soupçonnées de « piston », de « charité » et autres injures de classe qui ont surgi aux premières heures de l’ouverture sociale partout en France. Ils construisent alors un « nous », même s’il y a des clivages au sein du groupe, entre les « vrais » et les « faux » ZEP par exemple, pour reprendre leurs propres catégories. Ce cocon protecteur disparaît subitement à l’issue de l’année de prépa : en moyenne, un tiers des élèves intègre une filière sélective, un dixième un IEP, le reste entre à l’université, en IUP ou IUT, ce qui les amène à redéfinir leur projet. Les reçus aux grandes écoles doivent alors à nouveau trouver leur place, ils sont face à une injonction contradictoire, « rester soi-même » et « s’intégrer ». Les différences de normes entre le milieu d’origine et l’école sont considérables, mais pas indépassables ou systématiquement traumatisantes. Après une première année souvent déstabilisante, ils mettent en œuvre diverses stratégies — imitation, affrontement, évitement — pour normaliser leur présence, alors qu’ils ont le sentiment d’être anormaux par rapport à leurs condisciples. En fin de parcours, leur difficulté pour entrer dans le monde du travail, surtout ceux qui sortent de l’université, indique que le déplacement social dépend in fine de l’état du marché du travail : plus la conjoncture est dégradée, moins ces « boursiers » peuvent rivaliser face aux « héritiers ».

Vous étudiez la mobilité sociale par le biais de l’approche ethnographique. En quoi consiste-t-elle, qu’apporte-t-elle ?

L’approche ethnographique était le seul moyen d’appréhender finement la question de l’ouverture sociale, à un moment où les déclarations fracassantes de Richard Descoings, alors directeur de Science Po Paris, tout comme les réactions hypocrites ou conservatrices de ses adversaires, ne permettaient ni de poser les vraies questions, ni de prendre du recul, ni d’apporter des réponses satisfaisantes. En réalité, pas grand monde ne savait de qui on parlait, puisque les principaux intéressés, ces jeunes issus des lycées en ZEP, n'étaient quasiment jamais interrogés, sauf pour servir de « témoins » au service de telle ou telle institution. D’où l’idée déjà de les rencontrer, de les écouter et de leur donner vraiment la parole.

Je me rendais compte aussi que les discours tenus par les institutions face à ce changement étaient souvent dans l’euphémisme stratégique : à travers les mots « égalité des chances », « diversité des mérites» et « talents cachés», on perd de vue ce qui relève d'un processus très précoce dans l'histoire de chaque individu, qui concourt à un tri social fondamentalement inégalitaire, violent et pourtant accepté de tous. Ce grand tri progressif forme et force chacun à atteindre la position qui lui est objectivement promise, sauf exception. Et fait de ces destins collectifs quelque chose d’individuel, de plus ou moins « choisi », voire souhaitable, y compris pour des positions subalternes. Il ne suffit pas de s’indigner sur ces « élites trop fermées », il faut inverser le regard : pourquoi chez les enfants des élites, les cas de grands déclassés sont-ils extrêmement rares, statistiquement ? Pourquoi personne ne défend l’ouverture sociale des lycées de banlieue aux enfants des classes supérieures ? Pourquoi les études courtes ne sont jamais conseillées aux enfants de cadres les moins performants ? Beaucoup de discours sur l’accès aux grandes écoles étaient et restent dans le contournement ou l’évitement de ce genre de questions.

Comment interprétez-vous cette difficulté à aborder de front ce sujet ?

Tous les discours volontaristes adressés aux élèves et aux étudiants sont bâtis sur la croyance méritocratique. Les élites politiques, pour se légitimer elles-mêmes, parlent sans arrêt du mérite et de la méritocratie, et donc implicitement de leurs mérites, pour euphémiser les inégalités inscrites au cœur des hiérarchies de classes : si elles méritent, c’est que d’autres ont dé-mérité. L’ordre social peut être plus ouvert, plus « juste », à condition de se justifier comme tel, c’est-à-dire de ne pas toucher à l’idée même que le « mérite », et non l’héritage, est au principe du pouvoir des élites et des écoles d’élite. Cependant, l’ouvrage ne prend pas parti pour ou contre l’ouverture sociale, il la prend comme objet de recherche, ce qui en sciences sociales passe nécessairement par une critique des croyances et évidences collectives, dont la méritocratie est en France l’exemple le plus abouti. Je ne me suis pas non plus laissé enfermer dans cette forme de critique sociale très prégnante dans certains milieux enseignants, qui consiste à voir, dans tout dispositif de discrimination positive, un alibi. Affirmer que « c'est de la poudre aux yeux » est peut-être juste du point de vue des stratégies utilisées par certaines fractions des élites françaises, mais cela occulte le vécu des principaux concernés, en termes de promotion sociale et de violence symbolique.

Vous écrivez que la méthode ethnographique fait passer de la photographie de la structure sociale au film, en montrant les dynamiques de déplacement dans l’espace social. Que voulez-vous dire ?

Dans le champ de la sociologie, les mobilités sociales sont enregistrées par les statistiques à partir de l'âge de 40 ans (tables de mobilité de l’Insee), parce qu'on estime qu'à partir de là, les positions sont stabilisées. Mais du coup, tout ce qui se passe avant, les mobilités sociales heurtées, à demi réussies, ratées, reportées, tout ce qui permet d'atteindre une position, passe inaperçu [1]. Il me semblait important de saisir la dynamique des mobilités sociales en train de se faire, et d'apporter aussi un prolongement au modèle de Pierre Bourdieu sur l'espace social, qui cartographie une structure sociale relationnelle (celle de la culture, celle de l’enseignement supérieur…) à un moment donné, avec des positions, des dispositions, des capitaux, répartis entre des groupes objectivement hiérarchisés, comme on le voit par exemple dans La Distinction. Le film, ici, consiste à montrer justement comment on tente de se déplacer dans cette cartographie, par quels moyens, avec quels espoirs et quels résultats, quels soutiens et quels obstacles, bref à regarder les traversées, courtes ou longues, qui s’effectuent dans cet espace social [2]. Pour ce faire, la dynamique temporelle et biographique est la plus adaptée. En suivant les mêmes enquêtés pendant cinq ans, entre leur entrée dans une prépa jusqu’à leur premier travail, j’ai voulu apporter ma (petite) pierre à un édifice théorique qui est toujours très stimulant, contrairement à une idée reçue

[1] Voir l’article de Paul Pasquali avec Stéphane Beaud : « Ascenseur ou descenseur social ? Apports et limites des enquêtes de mobilité sociale », Cahiers Français, n°383, La Documentation française, 2014.

[2] Voir l’article de Paul Pasquali avec Julie Pagis : « Observer les mobilités sociales en train de se faire », Politix. Revue des sciences sociales du politique, n°114, 2016.

Vous donnez aussi beaucoup la parole aux acteurs, à travers de longs extraits d’entretiens… C’est le propre de l’ethnographie ?

Dans l'ethnographie, la première visée est de restituer les univers vécus et perçus, l'histoire biographique d'acteurs, qui ne prennent pas spontanément la parole. Pour moi cela a consisté à aller voir de près ce qu'on regarde de loin, à documenter – j'insiste beaucoup sur ce terme – les expériences de passage de frontières, dans toute leur complexité, et dans toutes leurs étapes, y compris les micro-étapes intermédiaires qui amènent à d'autres étapes, puisque le passage s'étale sur une période parfois longue, et en tout cas ne se réduit pas à telle procédure de discrimination positive, ou à telle épreuve scolaire réussie. Il est jalonné par des épreuves foncièrement sociales. Aller voir de près ces expériences consistait à passer du temps auprès d'un groupe, lors d’événements, d'occasions, au lycée mais aussi en dehors, à côté, un peu plus loin, dans les quartiers. Et toujours de « prendre note », au double sens du terme, dans un journal de terrain, d'évolutions, de tensions, de contradictions qui structurent l’expérience des étudiants. Le tout en essayant de comparer les propos des élèves au fil du temps, puisque je les revoyais périodiquement [1]. Je parle donc d'ethnographie longitudinale. Au-delà des paroles, j’ai intégré dans la description les comportements, les mimiques, les gestes, les silences, les petits détails, le style vestimentaire... qui en disent long, et qui est le grand apport de l’approche ethnographique pour les sociologues.

[1] L’enquête s’est appuyée sur plus de 80 entretiens approfondis et répétés auprès de 26 élèves et de 12 enseignants, réalisés entre 2006 et 2011.

L’observation est donc importante.

Oui, mais en prenant garde à ne pas tout en attendre. C’est la raison pour laquelle l’ethnographie contemporaine implique beaucoup le recours à des entretiens biographiques, longs, retranscrits par l’ethnographe lui-même, qui vont servir à travailler sur les catégories de perception utilisées par les personnes enquêtées (comment perçoivent-ils tel univers ? comment voient-ils l’enquêteur et quel sens donnent-ils à ses questions ?) et à tester des pistes, qui demeurent invisibles si l’on se cantonne à l’observation pure.

Qu’entendez-vous par « frontières sociales » ? Comment s’assurer qu’elles existent ?

Le terme est revenu dans la bouche aussi bien des enseignants que des élèves. Le « flair ethnographique » peut consister à repérer des catégories qui reviennent chez des acteurs ayant des profils différents, et se dire qu’il y a peut-être quelque chose à creuser ! J'ai mis du temps à en faire un concept, même si ce terme est abondamment utilisé par la sociologie anglo-saxonne et l’anthropologie. Heureusement on dispose d'outils théoriques complémentaires, d'assises empiriques et d'approches méthodologiques sur le déplacement social qui sont fort utiles pour aller au-delà des métaphores faciles : je pense au beau travail de Dominique Memmi sur Jules Romains et « les déplacés », de Claude Fossé-Poliak sur les autodidactes, de Bernard Pudal sur les porte-parole communistes d'origine ouvrière, à l’enquête de Stéphane Beaud sur les jeunes de cités à la fac et celle de Michel Pialoux sur les décalages vécus par Christian Corouge, un ouvrier spécialisé pétri de culture et de syndicalisme qui à sa façon en dit beaucoup sur le fait d’être en permanence sur la frontière elle-même… Cela m’a permis de me saisir de certaines pistes pour retravailler la notion d’espace social à partir de celles de frontières et de passages.

Parler de frontières a aussi l’avantage de remettre en question le préjugé en arrière-plan du mot mobilité. Dans toute vie, on peut avoir des moments de mobilité et d'immobilité sociale. Et à un niveau plus macro-social, la reproduction de la structure implique une part de mobilité sociale. Tous les sociologues depuis Marx et Pareto l'ont montré : hormis les sociétés de castes les plus rigides — et encore ! —, les frontières sociales ne sont jamais totalement étanches. Si les frontières sociales étaient étanches, elles deviendraient vite instables et inacceptables. Du coup, il y a des passages, dans les deux sens d'ailleurs, même s’ils sont faibles. Comme la possibilité du passage existe, des groupes se sentent menacés et d’autres sont perçus comme des menaces. D’où les polémiques récurrentes sur la « baisse du niveau », la « charité » et les « quotas » lorsqu’il est question non pas d’abolir, mais tout juste d’assouplir certains points de passage localisés des frontières sociales, par exemple en augmentant les taux d’accès des boursiers à tel ou tel segment de l’enseignement supérieur.

Vous insistez dans le livre sur l’importance du parcours des étudiants, en soulignant l’écart entre grandes écoles et universités… La mise en place de passerelles entre les deux est-il un élément de solution ?

Les passerelles sont faites pour relier des territoires séparés et non pas pour les fusionner. Plus on construit des passerelles, plus en réalité on ratifie les deux cotés séparés par la frontière. Les passerelles sont une façon de refonder une frontière qui est toujours là. La logique du « c’est mieux que rien » tend comme toujours à l’emporter et on abandonne ainsi tout projet de refondation d’un modèle dans les intérêts de la majorité sociale, c’est-à-dire les classes populaires. Et comme les classes populaires n’ont pas les moyens de se mobiliser sur ce terrain, il n’y a pas vraiment de raisons d’être optimiste sur ce plan-là.

Une question importante est de rentrer ou non dans l'enseignement supérieur sélectif, et d’y rentrer par la grande porte (les grandes écoles les plus reconnues) ou la petite porte (les petites écoles d’ingénieur, de commerce ou de journalisme, ainsi que les IUT). Mais avant, la première question pour les jeunes des classes moyennes ou populaires est celle-ci : peuvent-ils ou non être étudiants ? Pour y répondre on peut regarder qui travaille et qui ne travaille pas à l'âge de 20 ans. Ensuite, parmi ceux qui sont étudiants, qui peut voyager, qui ne voyage pas, dans le cadre des programmes Erasmus et assimilés ? Et même, chez ceux qui voyagent, qui voyage dans des pays qui leur offrent un sésame pour ensuite avoir un boulot conforme à leurs ressources et aspirations, et qui n'a pas ce sésame ? Il n’y a rien de commun entre une année de césure universitaire avec Erasmus dans une université quelconque en Irlande ou en Espagne, et la césure dans une école de commerce où l’étudiant arrive dans une grande entreprise à New York, Berlin ou Singapour.

Amener près de 80 % d’une génération au Bac et permettre à plus de jeunes d’accéder aux études supérieures, n’est-ce pas un progrès ?

Sauf que leur élimination est différée parce qu’ils se retrouveront pour beaucoup dans des voies qui ne permettront pas de rentabiliser l'effort consenti. De plus, la formule « tout le monde a le bac » n’est pas vraie. Regardez les origines sociales des bacheliers scientifiques et celles des autres bacheliers, particulièrement technologiques et professionnels, vous verrez réapparaître immédiatement les frontières sociales. Tout cela est bien connu des sociologues, par exemple depuis les travaux statistiques de Pierre Merle ou le livre classique de Stéphane Beaud, 80% au bac et après ?,tiré d’une longue enquête ethnographique sur ceux qu’il appelle les « malgré-nous de la démocratisation scolaire ».

En tendance, les frontières sociales tendent-elles à se rigidifier ? La mobilité sociale à se réduire ?

Pour penser la mobilité sociale, il faut revenir à l'opposition entre la condition de classe — qui renvoie au niveau et au mode de vie — et la position de classe. La position sociale relative peut très bien rester sensiblement la même quand la condition sociale a changé, parce que même si on a en moyenne plus d'argent, par exemple, ou tous le bac, une voiture, une machine à laver, un ordinateur, il n'en restera pas moins qu'il y aura toujours, relationnellement, des écarts de même ordre ou à peine atténués entre les groupes sociaux, notamment parce que de nouveaux biens distinctifs apparaissent au fil du temps et creusent les écarts sur de nouveaux terrains. Ainsi, entre 1977 et 2017, la proportion de jeunes qui obtiennent le bac a augmenté, sauf que le bac n’est plus le même, il n’a plus la même valeur, pour certains c’est un sésame pour d’autres un petit plus, pour d’autres encore une « monnaie de singe ». L'enjeu s'est déplacé du bac vers les diplômes les plus sélectifs, c’est-à-dire les plus rares et prestigieux : d’où le succès croissant des IEP et des écoles post-bac, ou même des « doubles cursus » universitaires par rapport aux diplômes ordinaires. Toute l'hypothèse de mon livre est justement que les frontières sociales se renouvellent en permanence, la question n’est pas qu'elles se rigidifient ou qu'elles s'affaiblissent.

Les travaux de sociologie valident-ils l’idée que l’on vit dans une société de plus en plus favorable aux héritiers ?

Les différences de revenus jouent un rôle toujours très important. Il faut de l'argent pour se projeter dans l’avenir, le sien et celui de ses enfants, mais aussi plus prosaïquement pour avoir une grande maison, payer des vacances, des sorties au musée, au cinéma, se forger une culture personnelle, avoir une alimentation saine et raffinée.... Mais c’est notre héritage culturel qui oriente ce qu’on fait de cet argent et ce que l’argent fait de nous. Je me souviendrai toujours de mes premières années à Sciences-Po, où je découvre que le rapport à l’alimentation fait partie des frontières sociales : connaître les vins, avoir certaines attentes précises sur la viande que l'on mange, préférer les produits rares et locaux aux produits banals vendus en série, aller au resto plutôt qu’au snack, ou au café paisible plutôt qu’au PMU du coin, tout cela trace des frontières qui finissent par faire système objectivement et par faire corps individuellement. Et cela nécessite à la fois de l'argent (de l'héritage économique) mais aussi, je dirais même encore plus, de la culture (de l'héritage culturel). Les deux vont de pair. Ensuite, à niveau de revenu égal, le capital culturel tend à faire vraiment la différence dans l’univers scolaire et dans nos pratiques de loisir. Les grandes enquêtes statistiques ont depuis longtemps établi que le diplôme, le niveau d'instruction, bref le capital culturel, est un capital à part entière, à côté du capital économique. L'école est cruciale en matière d’inégalités et elle continue de structurer beaucoup le rapport à l'avenir, le rapport au temps, le rapport à l'emploi…

Vous utilisez le concept d’habitus, ce rapport au monde que chacun intériorise très tôt. Existe-t-il un lien entre l’habitus et la mobilité sociale ?

Oui, puisque les frontières sociales sont incorporées très tôt, avec des goûts et des dégoûts, à la fois éthiques et esthétiques, qui font que ce qui sera de l’ordre du pensable et du possible pour l’un sera impensable et impossible pour l’autre.Cela dit,on ne passe pas comme cela d'une position sociale à l'autre, cela suppose des épreuves sociales et scolaires, mais aussi des apprentissages qui se font d’abord et surtout en dehors de l’école. Les codes s'apprennent dans la famille et l’entourage immédiat de manière précoce, informelle, diffuse, au niveau du langage qu’on parle ordinairement et de ce qu’il véhicule en termes de façons d'être, de sentir, d'agir, qui font d'autant plus sens qu'elles semblent évidentes.

Très tôt, l'enfant voit ses parents faire de telle ou telle manière, il apprend à boire et manger d'une certaine façon, à marcher d'une certaine façon, à ne pas mettre son nez dans les affaires des parents ou au contraire à participer à la vie parentale, etc. Chaque classe et chaque fraction de classe diffuse certaines visions du monde spécifiques, des « lunettes sociales » qu’on finit par oublier à force de tout voir à travers elles. Ces codes sont d'autant plus efficaces qu'ils ne sont pas enseignés directement : ils sont éprouvés et incorporés, tout cela crée ce que les sociologues appellent un habitus, pour désigner non pas un déterminisme mécanique mais une propension apprise à ajuster ses choix et ses goûts à sa position sociale, et non à d’autres milieux, au risque de passer, selon les cas, pour un prétentieux, un rêveur ou un cuistre. Pour revenir à la mobilité sociale, il est indéniable que les habitus de classe sont plus ou moins « rentables » scolairement et professionnellement, puisqu’ils sont inégalement conformes aux attentes des recruteurs, à l’école puis au travail.

Les classes sociales ne sont-elles pas moins prégnantes qu’il y a quelques décennies, y compris au niveau des codes sociaux et du sentiment d’appartenance ? N’est-il pas alors plus compliqué de repérer les frontières sociales ?

Tant qu'on est dans une économie capitaliste, il y a des classes sociales. Le nier relève de la mauvaise foi ou, pire, de l’idéologie. Pas besoin d’être marxiste pour le reconnaître : il suffit de se balader dans les différents quartiers d’une même agglomération pour s’en rendre compte. Ou, pour ceux qui redoutent ce genre de randonnées sociologiques, de lire les travaux de Thomas Piketty, par exemple, sans sauter les pages les plus importantes. Les frontières entre les classes passent aussi bien par des valeurs, des pratiques, des goûts, que par des niveaux de revenus, et des objets matériels : être propriétaire ou locataire, si on est locataire être en logement social ou chez un bailleur privé, en appartement ou dans une maison, avoir plusieurs chambres dans une maison, ou n'en avoir qu'une seule, pouvoir mettre ses enfants dans des institutions qui leur promettent les meilleures chances de réussite, être en capacité ou pas de leur payer des études longues, de leur éviter de travailler à côté des études et de leur financer des vacances…

On devrait remarquer par exemple que les rapports de classe se jouent chaque semaine au moment de faire les courses. Se rend-on au super marché Bio « éco-responsable », à Lidl ou à ED, à Carrefour, ou au traiteur du coin ? On peut tout aussi bien reconstituer l’espace social et les clivages de classes à partir de la question « quel journal lisez-vous ? ». Les posts Facebook ou Mediapart ? Le journal gratuit offert dans le métro ou Libé ? Le quotidien régional qu’on trouve au bistrot de quartier et à la bibliothèque municipale ou Le Monde ? Evidemment, ces questions prennent tout leur sens quand on pense que, dans beaucoup de milieux, on ne lit tout simplement pas le journal, on entend au loin la rumeur médiatique, à la télévision, par ouï-dire, en parlant avec des voisins, ou en écoutant un bref flash info qui passe à la radio entre une publicité et une chanson. Les clivages et les frontières ne sont plus forcément aux mêmes endroits, en terme d'intensité en revanche, c’est toujours aussi fort. Les classes sociales imprègnent nos corps, nos discours, nos trajectoires : elles tissent la trame invisible et pourtant efficace de nos actions, qui laissent une marge d’improvisation et d’interprétation, mais avec un répertoire limité de personnages et de scénarios à notre disposition...

Pourquoi parle-t-on alors beaucoup moins des classes sociales ?

La grille de lecture en termes de classes a été occultée depuis trois décennies dans l’espace public. Deux raisons à ça, l’une très connue : l'érosion quantitative du groupe ouvrier et son affaiblissement culturel et politique, avec le déclin de ses institutions, sa tradition, son potentiel de mobilisation sous forme de grève ou sous forme électorale... S’il a disparu de la scène médiatique et politique, il n'a pas pour autant disparu de l'espace social. L'autre raison, il ne faut jamais l'oublier et les travaux de Luc Boltanski avec Eve Chiapello puis Arnaud Esquerre l’ont bien montré, c’est que suite aux années post-1968, il y a eu au sein des élites françaises qu’elles soient politiques, économiques ou intellectuelles, tout un mouvement de refondation idéologique et culturelle qui a consisté entre autres à brouiller ou à gommer le critère de classe et tout discours en termes d’exploitation ou de domination.

Passée la tourmente, il fallait trouver d’autres moyens, moins brutaux, de faire accepter aux dominés de demain la normalité de leur position, et aux révoltés d’hier la normalité de leur condition. De la même manière que pour briser l’autonomie ouvrière, on ne parle plus d'ouvrier, mais d'opérateur, plus de chaîne, mais de "ligne" , etc. Mais depuis une dizaine d’années, le langage de classes est en train de revenir, et pas que dans le vocabulaire des sciences sociales : même les élus de droite se remettent à parler des « classes populaires » et, encore plus souvent, des « classes moyennes », même si ils ont du mal à parler de « classes supérieures » ou de « bourgeoisie », embarras qui en soi en dit long sur les séquelles intellectuelles de la légende de la « moyennisation ». Car depuis une dizaine d'années, les sociologues ont abondamment montré que la thèse de la « moyennisation » de la société française n'a jamais eu le moindre fondement empirique : les frontières des classes moyennes ont profondément bougé, mais sans remettre en cause les frontières qui les distinguent, en haut et en bas, des autres classes sociales.

Justement, la ou les classes moyennes sont-elles des classes sociales comme les autres ? Quels en seraient les marqueurs par rapport aux classes populaires notamment ?

Des marqueurs ? Une idée assez typique des membres des classes moyennes est que l'individu prime sur le groupe, et du coup sur ses appartenances sociales ou territoriales. L’identité n’est pas le groupe, le terroir, le quartier ou le métier, c’est soi-même comme sujet et comme « projet » singuliers, défini par l’autonomie et la créativité personnelle, sans attache ni héritage de classe : au mieux, on reconnaît des influences familiales, ou des héritages matériels, mais l’essentiel vient de l’existence individuelle et volontaire, prise comme un point de départ évident. Objectivement, les classes moyennes forment sans doute le regroupement le plus hétérogène dans la structure de classes. Une partie tend vers les classes populaires, l'autre vers les classes supérieures. Mais cette position ambiguë des classes moyennes a toujours existé. C’est même pour cela que le terme « moyennes » est utilisé, pas pour dire qu’elles représentent une hypothétique moyenne statistique dans laquelle se retrouverait un non moins hypothétique « français moyen », qui n’a rien à voir avec une majorité numérique.

Il existe plusieurs façon d’appréhender les classes moyennes : l’approche par les catégories socio-professionnelles, et l’approche par les revenus, de plus en plus utilisée semble-t-il. Selon cette approche, les ouvriers bien payés sont placés dans les classes moyennes. Votre point de vue ?

Une classe sociale ne correspond pas à un ou plusieurs déciles de revenus ou à une distance au revenu médian, elle est liée à la position sur le marché du travail. D’abord, au plan strictement économique, dès lors que vous n’avez pas de capital mais uniquement votre force de travail, êtes exécutant et dépendez d'un supérieur hiérarchique, vous relevez des classes populaires, sauf exception. Ensuite, en fonction des générations, il peut y avoir des cohortes plus diplômées que les précédentes, et c’est le cas de ceux qu’Olivier Schwartz a nommés les « dominés aux études longues ». Précisément pour rappeler qu’on peut avoir des diplômes supérieurs mais rester dans des positions sociales subalternes, sur d’autres échelles que celles des titres scolaires, qui valent toujours ce que valent socialement ceux qui les possèdent.

Prendre uniquement le revenu pour définir les classes moyennes est donc aussi étrange que si l’on prétendait que pour comprendre le rapport à la culture, il suffisait de regarder le diplôme ou le nombre de livres détenus à la maison. Cette façon de définir les classes sociales comme de pures catégories statistiques empilées les unes sur les autres, sans rapports réciproques ni conflits d’intérêts, dit quelque chose des transformations idéologiques en cours, qui réduisent le conflit à un résidu accidentel de l’histoire, ou à un dysfonctionnement social, alors que c’est le moteur des relations socio-économiques, qu’on le veuille ou non.

Est-ce une façon de dépolitiser la question des inégalités sociales ?

Oui, mais d’autant plus pernicieuse qu’elle repose sur une ignorance inquiétante de tous les acquis empiriques des sciences sociales. Les catégories socioprofessionnelles tendent à disparaître des critères d'action publique et de mesure de la statistique publique, par exemple, ce qui menace à terme toute lecture un peu rationnelle et réaliste du monde social. Avec les catégories socio-professionnelles, on arrive à se donner des indicateurs pour mesurer des univers sociaux qui sont séparés les uns des autres, même si à proprement parler elles ne sont pas équivalentes à la notion de classes sociales.

Aujourd'hui, parler du clivage entre « gagnants » et « perdants » de la mondialisation est-il une façon de dire que les lignes de fractures se sont déplacées ? Les perdants désignant ceux qui sont dans des secteurs exposés à la concurrence des pays à bas coût de main d’œuvre (comme les ouvriers dans l’industrie), ou à la révolution numérique (secrétaires dans le tertiaire)…

Les termes « gagnants » et « perdants » non seulement sont flous, faussement évidents, piégés, mais ils partent du principe qu’il s’agirait d’un jeu, donc d’une logique compétitive qui serait « donnant-donnant » si elle n’était pas biaisée par des obstacles externes au jeu, mais surtout d’une logique qui ne serait pas une lutte, une bataille ou des conflits enracinés dans l’histoire, c’est-à-dire l’histoire du capitalisme moderne, qui continue de s’écrire chaque jour à travers chacun de nous. Dans un jeu, on gagne ou on perd, mais encore faut-il pouvoir et vouloir y jouer, sans parler de ceux qui sont les seuls à en jouer et à s’en jouer : songeons par exemple à l’évasion fiscale et ce qu’elle dit d’un jeu dont les règles ne sont pas fixes pour tout le monde. Or les classes populaires sont exclues du jeu et de la maîtrise des règles de ce jeu, tant elles sont mises à distance sur les plans culturels, économiques, matériels. Je ne suis pas non plus certain que tout le monde soit embarqué dans le processus de mondialisation de la même façon.

Les classes populaires ont elles un sentiment fort d’appartenance, leur vision du monde fait elle émerger une identification entre un « nous » et un « eux » aussi marqué qu’au milieu du 20ème siècle (1) ?

Oui, la frontière entre le « nous » et le « eux » reste tout aussi prégnante, simplement ce qui fait frontière a changé : elle peut passer par le fait d'avoir un boulot stable ou instable, d'être ou non dans un métier d'exécution, d'être ouvrier qualifié/employé qualifié, ou ouvrier non qualifié/employé non qualifié, d'avoir un CDI avec un boulot mal payé ou un CDD avec un boulot à peine mieux payé, ce qui fait toute la différence… En revanche, la frontière entre l’employé et l’ouvrier, autrefois considérable, a perdu de sa consistance.

(1) Paul Pasquali Paul, Olivier Schwartz. « La culture du pauvre : un classique revisité. Hoggart, les classes populaires et la mobilité sociale », Politix, vol. 114, no. 2, 2016.

Que peut faire une collectivité territoriale comme la Métropole de Lyon pour donner mieux accès à des ressources comme l’éducation et la culture, et lutter contre les inégalités et le déterminisme social ?

L’action publique a deux facettes, l’une réformatrice — vouloir faire mieux, et pour cela expérimenter, évaluer, améliorer… —, l’autre transformatrice. Autant la première est mise en avant, autant la seconde est occultée, et n'a plus du tout cours, à part dans certaines franges de l'éducation populaire ou du syndicalisme. Certes il y a de quoi réformer. Toute une série d’actions ayant fait leur preuve pourraient être conduites pour sortir les classes populaires des formes de dépossession et de ségrégation qu’elles subissent. Prenons la culture : l'essentiel de l'effort public s'adresse aux classes moyennes, ne serait-ce qu’en raison des conditions d’accessibilité des lieux, ainsi que des mots, visuels ou journaux choisis pour communiquer.

Le chantier est immense pour rendre les lieux accessibles : il faudrait remédier au déséquilibre de l'offre et du soutien culturel qui crée partout des périphéries, éduquer en amont, dans les écoles, aux catégories mentales qui permettent d’accéder à l’offre culturelle, généraliser tout ce qui peut ouvrir considérablement des lieux — opéras, musées, théâtres... — en réalité protégés par des frontières sociales, donner bien plus de moyens à tous ceux qui peuvent aider leurs propres enfants (les salariés modestes) ou ceux des autres (les enseignants) à passer les frontières sociales.

Qui sont ces passeurs de frontières sociales ?

Dans les années 1950-1980, les intermédiaires culturels étaient bien plus nombreux. Il s’agissait notamment de militants de classes moyennes, comme les instituteurs, les travailleurs sociaux et une multitude d’acteurs du secteur socio-éducatif et médico-psychologique qui occupaient des positions médianes, médiatrices, donc frontalières, aussi bien dans l’univers professionnel que dans l’espace résidentiel.

A partir des années 1980, beaucoup ont quitté les quartiers populaires et leurs engagements militants. Comme on le sait, le parti communiste et tout son réseau contre-culturel s'est vite effondré, sauf dans de rares bastions qui ont mis plus de temps à s’éroder. Aujourd’hui, ce genre d’intermédiaires culturels existe toujours, ces passeurs sont présents dans les mairies, dans les comités d’entreprise, dans l'Education Nationale, mais aussi et surtout dans quelques associations locales qui vivotent plus ou moins. Ils sont les seuls à même d’établir des liens entre des univers, de susciter des découvertes culturelles et des rencontres sociales improbables qui aident les enfants des classes populaires à s’affranchir de leur condition, sinon de leur position sociale.

L'offre culturelle apportée par l’école et par le périscolaire pourrait être renforcée, afin de répondre à des objectifs d'émancipation culturelle. Par exemple, durant mon enquête j’ai constaté le rôle décisif qu’a pu avoir tel atelier théâtre soutenu financièrement dans un lycée ZEP, telle Terminale option cinéma dans un autre lycée, ou encore telle MJC portée à bout de bras par une poignée de militants de l’éducation populaire qui se sentaient bien seuls. Durant les trente glorieuses, les classes populaires ont pu s’émanciper grâce à d’innombrables associations, para-syndicales ou para-politiques. Il faudrait soutenir ou créer une offre culturelle locale en recrutant en masse des intermédiaires culturels qui, c’est évident, existent en grand nombre parmi les enfants de milieux populaires qui ont bénéficié à moitié ou très peu des politiques de la démocratisation scolaire.

De nouveaux lieux situés dans des espaces frontaliers dans la géographie urbaine locale mailleront à nouveau le territoire, des quartiers périphériques jusqu’aux quartiers centraux. Comme les gens ne viennent pas tout seul, les agents intermédiaires dont je parlais sont indispensables. Le secteur associatif doit porter ce mouvement, de concert avec un syndicalisme et un municipalisme progressiste ancrés dans les milieux populaires qui n’hésiterait pas à tourner le dos à l’austérité budgétaire et aux opérations de communication électoralistes. Les bibliothécaires par exemple ont un rôle de passeurs de frontière. Qui se soucie de ces gens-là, d’en recruter davantage, d’ouvrir davantage d’annexes aux bibliothèques publiques, des écoles populaires destinées aux adultes ou des cinés-clubs de quartier, ou de valoriser les cultures populaires en réinventant l’image traditionnelle du musée ? Faire « du social », sans y mettre les moyens financiers et sans vraie ambition culturelle, n’a jamais fait une bonne politique. Hélas, comme l’Etat se défausse de plus en plus sur les collectivités locales, ces dernières doivent repenser de fond en comble leur rôle en la matière.

Est-il important que ces espaces supports à l’émancipation des classes populaires, qu’ils soient éducatifs, culturels, de loisirs ou sportifs soient mixtes socialement ? Je pense en particulier aux espaces fréquentés par les enfants et les adolescents ?

Quand un acteur public essaye de créer de la mixité, sur la base de telle ou telle pratique isolée ou d’un événement ponctuel (on ne peut pas tout réduire à des festivals…), il a de grandes chances d'échouer. La raison en est simple : l'espace social dans lequel cette pratique s’apprend, s’effectue et s’échange est déjà souvent segmenté, et pas qu’économiquement. A mon avis, les deux formes de frontières les plus rigides tiennent à l'offre scolaire et à l'offre résidentielle, ce sont les nerfs de la guerre. Si un enfant est dans un espace social très segmenté scolairement, toute tentative de rendre les pratiques culturelles plus mixtes est quasiment voué à l'échec, sauf si l’on agit sur la carte scolaire. A mes yeux la priorité absolue consiste à toucher à l'offre scolaire et résidentielle. Au lieu de gaspiller énergie et argent public à essayer d'appliquer la mixité à des espaces sociaux non mixtes, il faudrait tenter de jouer sur ces deux leviers. Repenser les quartiers, avec d’autres interlocuteurs que les cabinets d’urbanisme et les architectes, de manière par exemple à limiter la gentrification qui engendre une fausse mixité sociale et en réalité chasse des populations, établir des passages entre des quartiers proches géographiquement mais distants socialement, en mettant des équipements au milieu : un stade, une bibliothèque, une maison associative..., où les gens d’univers très différents auront tout intérêt à venir, à se croiser, sinon à se rencontrer. Par la localisation, un tas de choses peuvent être faites. Cela suppose aussi d'embarrasser et de gêner un certain nombre d’intérêts, en particulier ceux des promoteurs immobilier, des professionnels de l’urbanisme et des habitants de classes moyennes. Les classes supérieures ont toujours les moyens de partir, de changer de résidence, de payer, de se murer, de reconstituer vite des frontières. Pour les classes moyennes, c’est plus compliqué. Elles viennent à peine d'acquérir une façon de se mettre à l'écart, que déjà telle ou telle décision publique peut les menacer…

Et sur le plan du sport et de l’école, quelles pistes verriez-vous ?

Des événements sportifs peuvent brasser des milieux sociaux différents : organiser des compétitions scolaires entre établissements d'une ville en obligeant les élèves à mélanger les équipes peut-être une idée. Utiliser tout ce qui peut favoriser la rencontre : certes cela ne va pas réduire les inégalités, mais apprendra au moins aux gens à considérer qu'il existe autre chose que leur milieu. Autre piste, qui permettrait de mieux faire accepter les politiques transformatrices, l’introduction d’un enseignement de sciences humaines au collège et lycée. Je suis persuadé qu’une partie des tensions sociales actuelles en France vient d'un défaut de compréhension et d’analyse, bien plus que d’un manque de communication ou de « pédagogie ». Ce n’est pas seulement en apprenant à lire, à écrire et à compter que l’on apprend à décrypter l’information qui nous submerge de plus en plus. Donner aux élèves et aux enseignants des outils solides pour interpréter avec rigueur et esprit critique le monde social, de le déchiffrer aussi efficacement qu’on apprend à le faire pour le monde physique et biologique, cela pourrait être source d’un changement sociétal sans précédent. Bernard Lahire (sociologue à l’ENS Lyon) a raison de proposer que les sciences humaines (sociologie, histoire, anthropologie) deviennent une troisième culture, à mi-chemin entre les lettres et les sciences exactes, reconnue et promue par l’Etat dès l’école primaire. J'irais plus loin : pourquoi ne pas étendre cet enseignement en dehors de l'école, aux usagers des centres sociaux, aux agents des collectivités locales, aux associations, aux entreprises, aux comités de quartier, aux formations destinées aux élus locaux ? Il manque souvent ce bagage commun pour décrypter le sens et les enjeux de l’actualité économique, sociale, politique et internationale. Un pays comme la France ne peut pas changer par en haut. C’est donc au niveau local qu’on pourrait expérimenter cette dissémination démocratique des outils fournis par les sciences humaines, sans lesquels on peut difficilement avoir de véritables débats publics, à la fois démocratiques et efficaces. Et ainsi aller au-delà des sempiternelles invitations au « vivre-ensemble » et à la « mixité sociale » qui n’engagent que ceux qui ont un intérêt particulier à y croire.

Étude

Pour aider les travailleurs sociaux en accompagnement éducatif du territoire de Vénissieux et Saint-Fons à faire face aux situations professionnelles critiques.

Texte de Benjamin LIPPENS

Tour d’horizon des recherches récentes sur les styles de vie populaires, dans différents domaines sociaux.

Texte de Benjamin LIPPENS

À travers ce texte de Benjamin Lippens, en thèse au sein de la Direction de la Prospective, découvrez un portrait sociologique des classes populaires contemporaines.

Interview de Camille Peugny

Sociologue

Texte de Benjamin LIPPENS

Doctorant en sociologie, Benjamin Lippens présente ici son projet de recherche.

Article

L’ouvrage (re)dessine les grandes lignes des conditions d’existence de nombreux descendants d’immigrés résidant dans les quartiers relégués de banlieue.

Étude

Quel avenir, quels impacts attendre de leur transformation ? Tendances prospectives.

Interview de Paul Pasquali

« Les frontières sociales se renouvellent en permanence ».

Texte de Pierre GROSDEMOUGE

Au-delà des indicateurs quantitatifs habituels, que nous apprennent les enquêtes sociologiques récentes sur cette question ?

Étude

Accompagnement éducatif : les apports de la recherche académique.

Interview de Zahia ZIOUANI

Chef d'orchestre et Directrice Musicale de Divertimento - Chef d'orchestre principal de l'Orchestre Symphonique National d'Algérie

Interview de Fatima GHOURABI

La mixité résidentielle devient une réalité, mais produit-elle systématiquement de la mixité sociale ?

Interview de Marie-Thérèse GADILHE-VISCONTI

Directrice de l'école maternelle Louis Pasteur à Mermoz

Interview de Cédric CARMEL

Comment la rage peut-elle se transformer en projet constructif ?

Texte d'Emmanuelle Santelli

Article

La smart city, concept apparu dans le sillage des nouvelles technologies numériques et de l’information, est-elle inclusive ?

Article

Éléments d’un débat sociologique autour de la notion de « ghetto », appliquée à la situation des cités françaises.

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.

Ce dossier est créé en appui au travail de thèse « Grandir en banlieue : parcours, construction identitaire et positions sociales. Le devenir d’une cohorte » de Benjamin Lippens, doctorant en sociologie.

Interview de André GERIN

Député Maire de Vénissieux en 2008

Interview de Bruno VOISIN

Sociologue à l’Agence d’urbanisme du Grand Lyon

Interview de Philippe ESTEBE

Enseignant et Directeur de l'Institut des hautes Études de Développement et d'Aménagement des Territoires en Europe

Interview de Dr Fawzia MEKNACHE

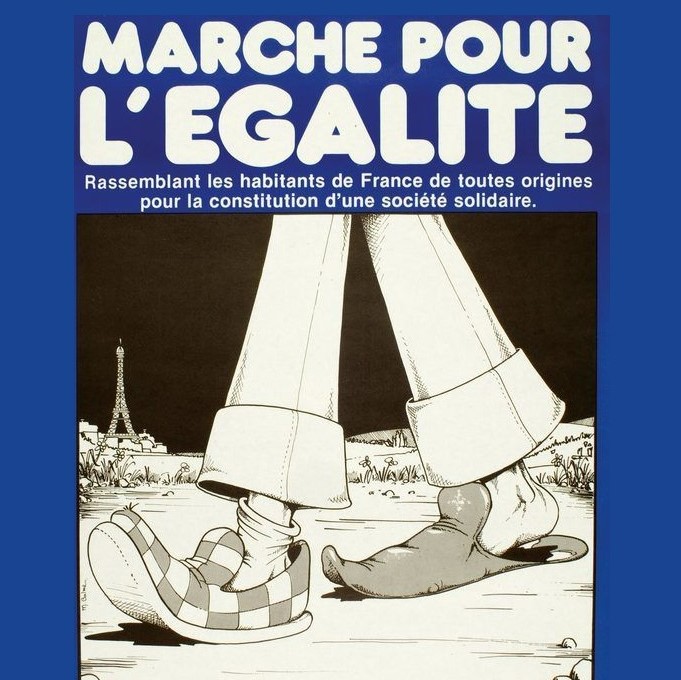

"À travers ces mobilisations, enfin, nous avions le droit à la parole, la possibilité d’occuper l’espace médiatique, l’impression d’être vus, d’être nous-mêmes et de pouvoir prendre notre destin en main."

Interview de Amar SADAT et Luna SADAT

association kabile Tilelli à Gand