Eau/9 - Les différentes fonctions de l’eau

Étude

« Le plus important, c’est l’eau pour boire et pour se nourrir » ? Retour en chiffres sur les différentes fonctions de l’eau.

< Retour au sommaire du dossier

Étude

33 % des Français déclarent faire très attention à leur consommation d’eau tandis que 25 % des Français prennent un bain au moins une fois par semaine (CGDD, 2018). Mais ces pratiques concernent essentiellement la consommation d’eau au robinet. Or, notre consommation d’eau se fait également à travers ce que nous mangeons (19 % des Français mangent de la viande plus de 5 fois par semaine) ou ce que nous consommons (vêtements, etc.). Enfin, les Français impactent également la ressource à travers d’autres usages comme le lavage de voiture ou l’utilisation des produits d’entretien et de toilette (60 % des Français prêtent attention aux écolabels lorsqu’ils achètent des produits d’hygiène).

L’eau du robinet ne représente que 3 % de notre empreinte hydrique, c’est-à-dire l’eau nécessaire à produire ce que nous consommons. L’empreinte hydrique d’un Français est de 5 000 litres par jour, et elle est majoritairement constituée d’eau de pluie (« eau verte ») et d’eau captée par différents moyens (« eau bleue ») destinée en premier lieu à l’agriculture. Près de la moitié de cette eau est importée dans nos biens de consommation et provient parfois de pays où l’eau est rare. Pour réduire cette empreinte hydrique, il faut apprendre à identifier les biens qui ont un fort impact, et en modérer la consommation.

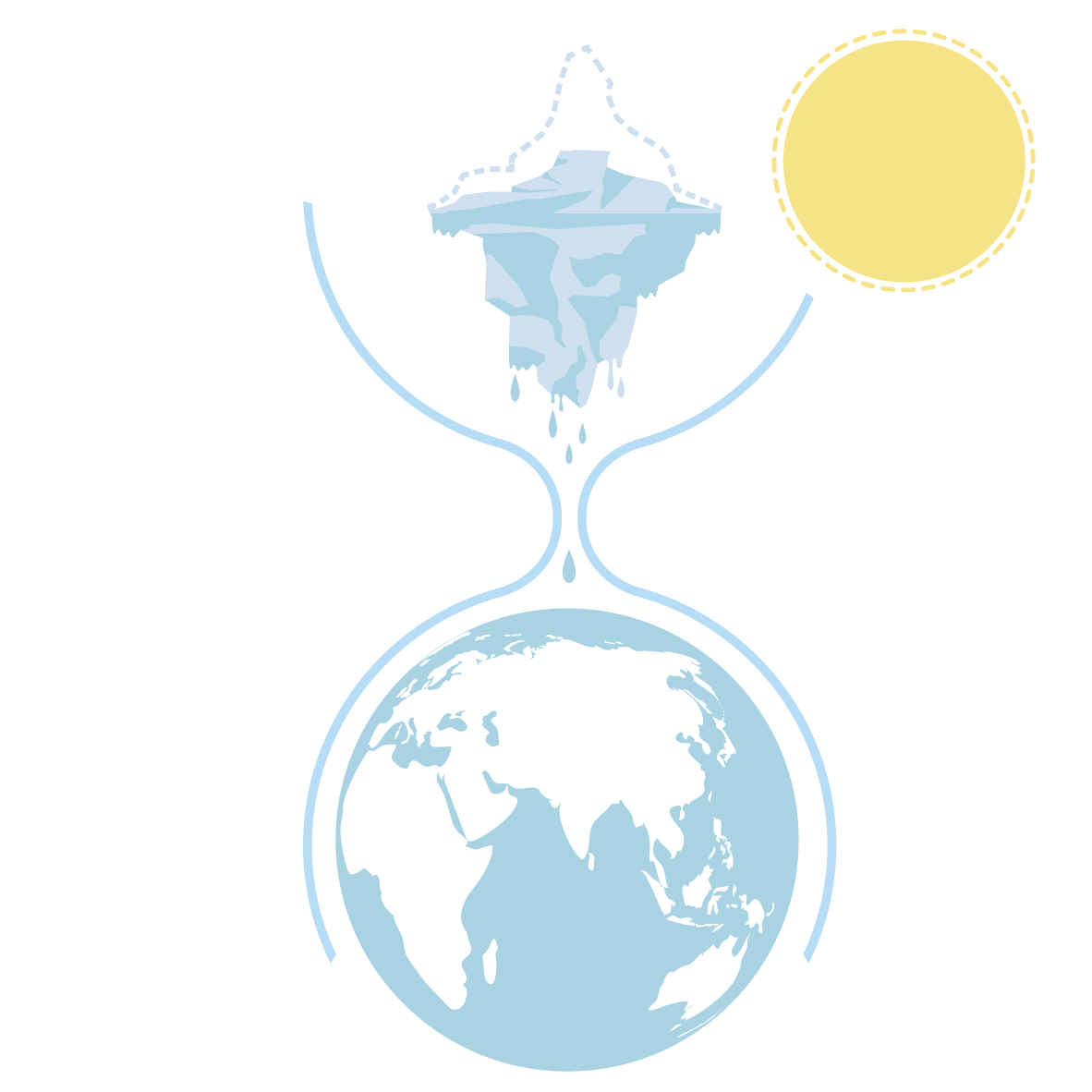

Un Français consomme en moyenne un peu plus de 50 m3 d’eau du robinet chaque année (cf. sujet n°4). Mais cela ne représente que la partie visible de l’iceberg de notre consommation d’eau douce. Pour produire tout ce que nous achetons, il faut mobiliser des quantités parfois très importantes d’eau. Notre consommation d’eau domestique, celle qui coule au robinet, ne représente ainsi que 3 % de toute l’eau douce nécessaire pour produire ce que nous consommons – ce que certains appellent notre « empreinte hydrique » ou « empreinte eau » (Ercin & Hoekstra, 2014).

L’empreinte hydrique d’un Français est aujourd’hui proche de 1 800 m3 (ou 1,8 million de litres) d’eau par an (Mekonnen & Hoekstra, 2011). C’est moins que l’empreinte d’un nord-américain, qui tourne autour de 2 500 m3 par an ; mais c’est davantage que la moyenne mondiale, qui est de 1 400 m3 par habitant et par an. Ces 1 800 m3 annuels équivalent à environ 5 000 litres par jour.

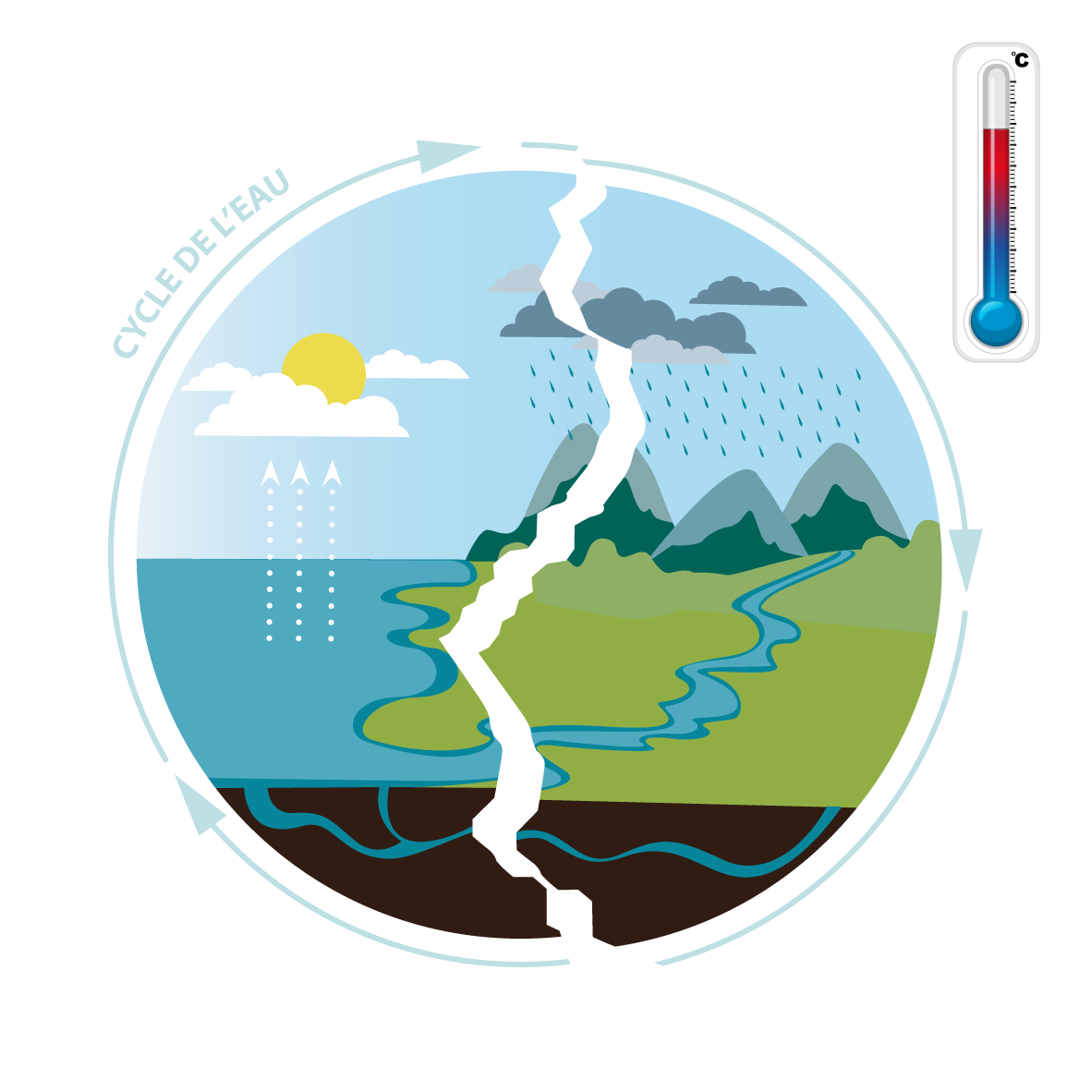

Trois types d’eau sont considérés dans notre empreinte hydrique :

💧 L’eau verte, qui correspond aux précipitations alimentant directement les cultures.

💧 L’eau bleue, qui équivaut à l’eau captée par différents moyens dans les eaux de surface ou les nappes phréatiques pour arroser les cultures, alimenter les réseaux d’eau potable ou encore fournir les industries.

💧 L’eau grise, qui correspond aux quantités d’eau nécessaires pour diluer les pollutions (le terme est aussi utilisé en français pour parler des eaux usées).

L’agriculture est de loin le secteur le plus consommateur d’eau dans le monde. Environ 85 % de l’empreinte hydrique des Français est liée à l’agriculture (Mekonnen & Hoekstra, 2011), dont la majorité est constituée d’eau « verte » (précipitations) et, dans une moindre mesure, d’eau « bleue » (irrigation).

Les produits agricoles ont une empreinte hydrique qui peut énormément varier en fonction de leur nature. Environ un tiers de l’empreinte hydrique des Français est ainsi liée à la production de viande. Par exemple, il faut en moyenne mondiale environ 15 500 litres d’eau pour produire un kilo de viande de bœuf (Water Footprint Network). 94 % de cette eau est de l’eau issue des précipitations qui arrosent les pâturages et les cultures fourragères, et 4 % est de l’eau d’irrigation servant à arroser les cultures fourragères ou alimenter le bétail – ce qui représente tout de même plus de 600 litres d’eau bleue par kilo de viande de bœuf. Cette eau est considérée comme « consommée », c’est-à-dire qu’elle est absorbée par les plantes et ne sera pas infiltrée dans les nappes phréatiques.

Près de la moitié (47 %) de notre empreinte hydrique est importée, ce qui revient à dire que notre mode de vie dépend en bonne partie de l’eau utilisée dans d’autres pays pour produire ce que nous consommons. Or, ces territoires privilégiés par les entreprises pour des raisons économiques (coût des matières premières et de la main d’œuvre) sont parfois exposés à des sécheresses. Par exemple, un t-shirt en coton consommera 1,34 m3 d’eau sur l’ensemble de son cycle de vie (production du coton, fabrication du t-shirt, lavages) (Maeseele et al., 2021). Mais comme 80 % du coton mondial est produit en Inde dans des zones où la privation d’eau est importante, l’empreinte hydrique correspondante exerce une pression d’autant plus forte sur les milieux et les populations.

Parler d’empreinte hydrique soulève en fait deux enjeux principaux : le type de produits consommés et les territoires impactés.

Sur le premier point, de manière générale même si le bilan peut varier selon les modes de production, les produits issus des animaux ont une empreinte hydrique plus forte que les produits végétaux. Les céréales sont également une source importante d’irrigation (« eau bleue »). Sur le second point, c’est le pays d’origine du produit acheté et son mode de production qui détermineront l’empreinte hydrique.

Si rien n’est fait pour modifier les modes de production et de consommation, du fait de la croissance démographique et de la généralisation des modes de vie occidentaux, l’empreinte hydrique de l’humanité pourrait plus que doubler en 2050, par rapport à ce qu’elle était en 2000.

Pour limiter cet accroissement de notre empreinte hydrique, le principal levier d’action concerne la modération de la consommation de produits issus des animaux (viande et produits laitiers notamment).

→ L’empreinte hydrique du Grand Lyon n’a jamais été calculée. On sait toutefois que les habitants de la métropole ont une empreinte écologique alimentaire légèrement supérieure à la moyenne française, ce qui peut laisser imaginer que leur empreinte hydrique est également plus élevée (du fait de l’importance du poste alimentation dans l’empreinte hydrique).

→ Par ailleurs, 95 % de l’alimentation étant importée (au-delà d’un périmètre de 50 km), l’empreinte hydrique de la métropole dépend très majoritairement des autres territoires français et étrangers.

• Boutaud A., Gondran N., 2018, L’empreinte écologique, La Découverte.

• CGDD, 2018, Modes de vie et pratiques environnementales des Français.

• Ercin A.E.,, Hoekstra A.Y., 2014, “Water Footprint Scenarios for 2050. A Global Analysis”.

• Mekonnen M.M., Hoekstra A.Y., 2011, National Water Footprint Accounts. Volume 1 : Main Report. UNESCO-IHE Institute for Water Education.

• Syndicat mixte des nappes Vistrenque et Costières, 2009, Enquête de population sur la perception de l’eau et des milieux aquatiques.

• Water Footprint Network, non daté, Product Gallery.

• Maeseele C., Pradinaud C., Payen S., Roux P., 2021, L’empreinte eau -Memento graphique.

Sujet n°1 – La disponibilité de la ressource en eau douce « La planète bleue ne peut pas manquer d’eau » ?

Sujet n°2 – Les consommations visibles… et invisibles « J’ai un comportement responsable, je fais attention à l’eau que je consomme au robinet » ?

Sujet n°3 – La responsabilité individuelle « La lutte contre le gâchis d’eau, c’est d’abord l’affaire des agriculteurs et des industriels » ?

Sujet n°4 – Les marges de manœuvre individuelles « Pour réduire ses consommations d’eau potable, il suffit de prendre des douches à la place des bains » ?

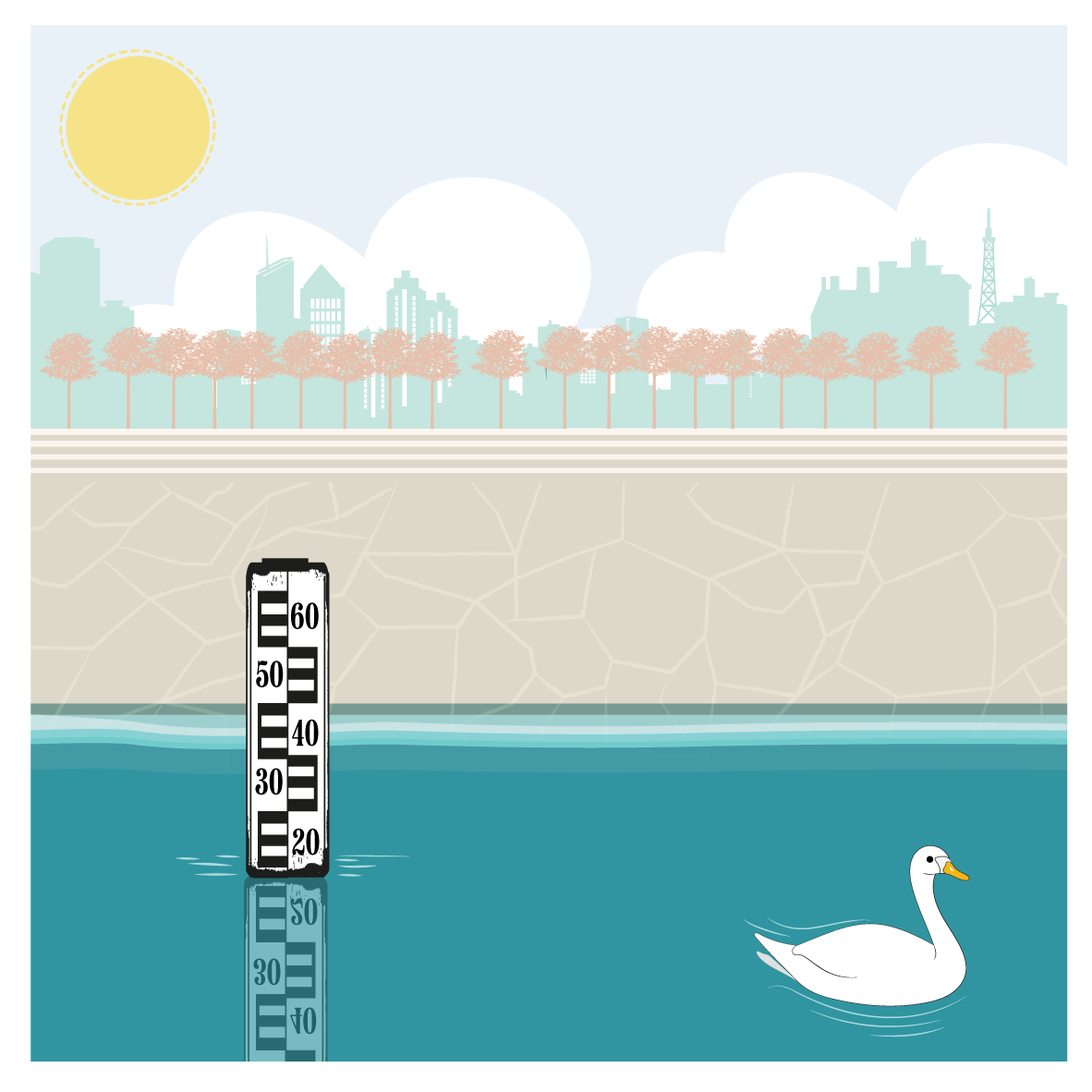

Sujet n°5 – La quantité d’eau douce disponible « Il y aura toujours assez d’eau dans le Rhône et la Saône » ?

Sujet n°6 – La qualité de l’eau potable « On trouvera toujours le moyen de rendre l’eau potable » ?

Sujet n°7 – Les nombreux effets du changement climatique « Avec le changement climatique, c’est surtout le littoral qui sera touché par la montée des eaux » ?

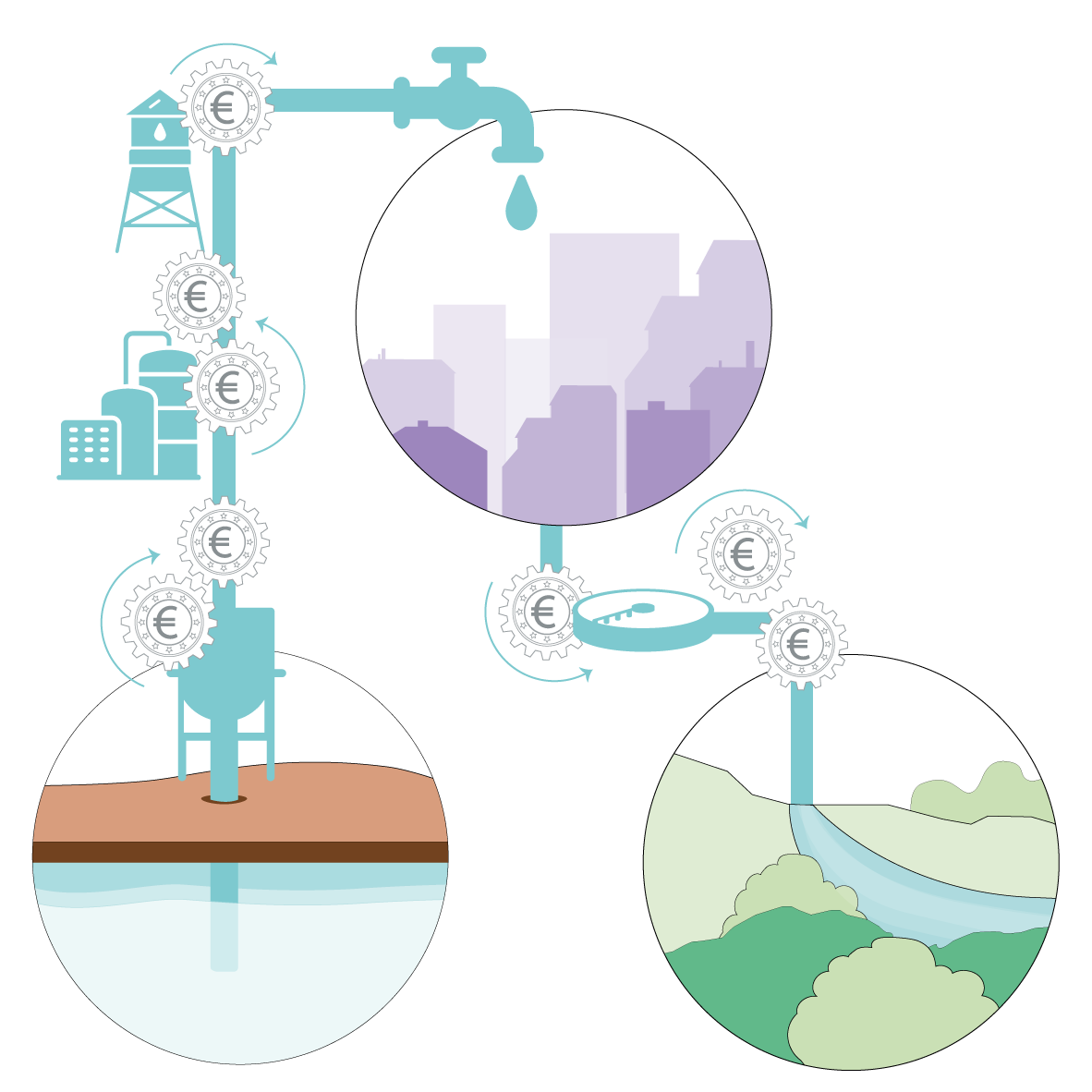

Sujet n°8 – Le prix et le coût de l’eau « L’eau devrait être gratuite » ?

Sujet n°9 – Les différentes fonctions de l’eau « Le plus important, c’est l’eau pour boire et pour se nourrir » ?

――――――――――――――――――――――

Pour tout savoir sur la démarche Eau futurE et ses suites, rendez-vous sur jeparticipe.grandlyon.com.

――――――――――――――――――――――

Étude

« Le plus important, c’est l’eau pour boire et pour se nourrir » ? Retour en chiffres sur les différentes fonctions de l’eau.

Étude

« L’eau devrait être gratuite » ? Retour en chiffres sur le prix et le coût de l’eau.

Étude

« C’est surtout le littoral qui sera touché par la montée des eaux » ? Retour en chiffres sur les effets du réchauffement climatique.

Étude

« On trouvera toujours le moyen de rendre l’eau potable » ? Retour en chiffres sur la qualité de l’eau.

Étude

« Il y aura toujours assez d’eau dans le Rhône et la Saône » ? Retour en chiffres sur la quantité d’eau.

Étude

« Il suffit de prendre des douches à la place des bains » ? Retour en chiffres sur les postes de consommation d’eau à domicile.

Étude

« La lutte contre le gâchis d’eau, c’est d’abord l’affaire des agriculteurs et des industriels » ? Retour en chiffres sur l’eau consommée par chaque secteur.

Étude

« Je fais attention à l’eau que je consomme au robinet » ? Retour en chiffres sur les définitions des eaux verte, bleue et grise et sur la consommation invisible.

Étude

« La planète bleue ne peut pas manquer d’eau » ? Retour en chiffres sur l’état de la ressource en eau potable au niveau mondial.

Étude

La place de la voiture mérite d’être requestionnée à l’aune de ces préoccupations et des besoins de mobilité.

Étude

Retour sur deux démarches ambitieuses de participation en amont du lancement de la régie publique d’eau potable (novembre 2021 – décembre 2022)

Interview de Bruno Galland

Directeur des Archives du Département du Rhône et de la Métropole de Lyon

Article

Retour sur les résultats d’un jeu en ligne mis en place pour la démarche « Eau futurE », dans lequel les joueurs devaient réagir sur des scénarios d’avenir d’une eau plus rare au quotidien.

Nos modes de vie s’appuient sur un ensemble de représentations. Comment dialoguer avec ces imaginaires, pour une écoute qui ne laisse pas de côté le sensible ?

Alors qu’il nous faut anticiper un quotidien où l’eau sera moins accessible, quelques éclairages et défrichages pour enrichir le débat citoyen.

La qualité de l’air, un enjeu sanitaire autant que social et politique.

Étude

Après plusieurs mois de concertation durant lesquels des milliers d’habitants ont imaginé le futur d’une eau plus rare au quotidien, retrouvez une dizaine d’enseignements qui ont un impact sur les politiques publiques.

Étude

Après plusieurs mois de concertation durant lesquels des milliers d’habitants ont imaginé l’avenir avec une eau plus rare au quotidien, plongez dans six récits dominants et émergents de nos usages futurs de l’eau.