Prendre soin des métiers du prendre soin

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?

Interview de François PEYRON

<< En parasitologie, Lyon a une spécificité en matière de paludisme et de toxoplasmose >>.

Entretien avec le Professeur François Peyron, directeur du Laboratoire de Parasitologie situé au centre de biologie Nord de l’hôpital de la Croix-Rousse.

Le Laboratoire de Parasitologie est situé à Lyon, au centre de biologie Nord de l’hôpital de la Croix-Rousse.

La parasitologie est un sous-ensemble de l’infectiologie (qui rassemble toutes les maladies infectieuses) au même titre que la virologie, la bactériologie et la mycologie. Les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens d’un hôte et lui portant préjudice, en général sans le détruire. L’une des parasitoses (maladies causées par un parasite) les plus connues, car encore très meurtrière, est le paludisme provoqué par le parasite Plasmodium.

A l’hôpital de la Croix-Rousse, le centre de biologie Nord regroupe ces disciplines de l’infectiologie (à l’exception de la mycologie), des services de biochimie, d’hématologie, d’anatomopathologie et des plateaux techniques communs.

L'interview fait le point sur le la part de la recherche en parasitologie dans la virologie et la bactériologie . Lyon a misé sur le développement de la parasitologie avec 2 laboratoires : l'un à l'hôpital Edourard Herriot et l'autre à l'hôpital de la Croix- Rousse. Le champ de la parasitologie constitue l'un des grands enjeux de santé publique que ce soit au niveau du développement des vaccins, de l'étude des parasites ou du développement de nouvelles molécules.

En France, quelle est la part de la recherche en parasitologie par rapport à la virologie et la bactériologie ?

Au sein des maladies infectieuses, la virologie est un « poids lourd » avec les hépatites et le sida, suivie de la bactériologie. Loin derrière en termes de ressources humaines et de budget, viennent la parasitologie et la mycologie. Cette dernière suscite un regain d’intérêt en raison des lésions qu’elle provoque chez les malades immuno-déprimés.

Par quelles structures est représentée la parasitologie à Lyon ?

Je ne parlerai ici que de parasitologie humaine et non de celle qui concerne l’animal, au demeurant très bien implantée à Lyon avec les recherches sur les parasitoses d’animaux d’élevage à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL), par des équipes du CNRS, de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFFSA), etc. En parasitologie, Lyon a une spécificité en matière de paludisme et de toxoplasmose. La parasitologie humaine à Lyon, c’est d’abord deux laboratoires hospitaliers, l’un à l’hôpital de la Croix-Rousse, l’autre à Edouard Herriot (Pr. Picot). Ils s’appuient sur un seul département universitaire d’enseignement et de recherche. En France, la parasitologie et la mycologie sont regroupées au sein d’une même discipline. Le premier laboratoire est associé à un service hospitalier centré sur les pathologies tropicales et la toxoplasmose, le second service est surtout axé sur la prise en charge des affections fungiques. Leur fusion, prévue d’ici à quelques mois au sein de ce bâtiment de biologie de l’hôpital de la Croix-Rousse, est le grand projet de la parasitologie lyonnaise. Nous espérons créer une synergie, lancer des développements sur le plan hospitalier et au passage supprimer les éventuels « doublons ». Cela permettra aussi d’avoir un service de parasitologie de taille conséquente et des moyens plus importants au sein du centre de biologie Nord.

Quels sont les thèmes de recherche de ces deux laboratoires et services ?

Au plan universitaire, nous avons deux grands thèmes de recherche, avec des retombées hospitalières : le paludisme et la toxoplasmose. La toxoplasmose contractée avant la naissance est susceptible de provoquer de graves malformations fœtales, essentiellement neurologiques. Après la naissance, des lésions oculaires peuvent survenir à n’importe quel moment de la vie. En étroite collaboration avec les maternités, nous avons créé une filière de soin à l’hôpital de la Croix-Rousse. Nous gérons avec nos collègues obstétriciens les problèmes de diagnostics anténataux, et de traitement des femmes enceintes ayant contracté la maladie. Nous assurons également la prise en charge du nouveau-né. Concrètement, à chaque visite trimestrielle, les enfants sont examinés dans le service de parasitologie où les prélèvements biologiques sont réalisés. Les parents se rendent ensuite à la pharmacie de l’hôpital (Dr. Brandon), qui déconditionne le médicament, l’adaptant au poids de l’enfant et délivre les doses pour trois mois de traitement. L’enfant se rend ensuite dans le service d’ophtalmologie de ce même hôpital (Pr. Grange), où il est examiné. En une matinée, le bilan complet est réalisé.

Ce travail intégré autour de la toxoplasmose, incluant consultations, laboratoire et filière de soin, avec les différentes spécialités concernées, est-il spécifiquement lyonnais ?

Oui, il est issu d’une idée très originale de mon prédécesseur le Pr. Garin, qui considérait que pour avoir une visibilité claire sur cette maladie rare, il fallait regrouper la clinique et la biologie. Il a créé cette consultation accolée à un laboratoire de diagnostic biologique dans les années 1970. Nous avons continué dans cette voie, car ce regroupement est indispensable pour étudier la maladie : connaître son profil évolutif, valider les techniques de diagnostic, étudier les facteurs prédictifs de séquelles, valider les schémas thérapeutiques, le tout pour améliorer la prise en charge des patients.… En termes de suivi de patients, cela concerne 120 femmes enceintes par an qui présentent une contamination toxoplasmique et qui nous demandent d’évaluer le risque d’infection fœtale, et la gestion d’une file active d’environ 500 patients contaminés.

Pour en venir au paludisme, comment les Hospices Civils de Lyon (HCL) se retrouventils avec des cas de cette maladie pourtant éradiquée en France depuis longtemps ?

Le paludisme est un parasite transmis par la piqûre d’un moustique, qui ne pique qu’après le coucher du soleil, et sévit dans les zones tropicales. Il est particulièrement actif en Afrique avec laquelle la France a historiquement des échanges importants. La contamination est plus dispersée en Amérique du Sud et en Asie. Cette affection tropicale est importée en France par les voyageurs qui se rendent en zone de transmission et par les migrants qui retournent dans leur pays d’origine. Chaque année, 150 accès palustres sont observés aux HCL. Du point de vue de la recherche clinique, le point fort de Lyon est double : dimension de l’agglomération en termes de population et présence d’un aéroport international. En règle générale, plus une agglomération est importante, plus la population qui voyage l’est aussi. Le bassin de population joue sur le nombre de cas.

Il existe des médicaments contre le paludisme, mais pas de vaccin ?

Exactement, le vaccin est actuellement à un stade très expérimental. Avant de se rendre dans une zone à risque, le voyageur prend un médicament pour se protéger ; s’il a été contaminé malgré cette précaution, nous lui administrons à son retour un autre médicament pour le traiter. Il s’est produit avec le paludisme ce que l’on retrouve chez nombre de virus et de bactéries : lorsqu’on essaie de les tuer avec un médicament, ils développent des résistances. Ces résistances sont dues à des mutations chromosomiques induisant des modifications de processus enzymatiques. Nous surveillons les chromosomes des parasites isolés chez les patients pour identifier leurs éventuelles mutations.

J’imagine que cette recherche clinique sur le paludisme menée dans votre service hospitalo-universitaire est directement liée aux problèmes que vous rencontrez dans le traitement de ces cas ?

Effectivement, la recherche universitaire sur le paludisme concerne deux axes : la recherche sur la génétique des résistances aux antipaludéens. Cette recherche est menée de manière à ce que nous soyons en capacité de donner la meilleure prévention avant le départ en voyage, et le bon médicament quand la personne revient avec un accès. Le second concerne la physiopathologie de l’accès grave : dans certains cas et de façon imprévisible, le paludisme peut entraîner la mort du sujet. Nous travaillons sur des tests in vitro et sur des modèles expérimentaux pour mieux comprendre ces mécanismes.

Ces travaux sont-ils menés en collaboration ?

C’est le cas de tous nos travaux. En matière de paludisme, nous avons une collaboration étroite avec l’équipe lyonnaise du Pr. Cespuglio sur les lésions cérébrales du neuropaludisme. Nous travaillons également de façon suivie avec le Laos, les Philippines et le Mali pour suivre des populations, échanger des données, se répartir le travail à partir de prélèvements générés par le terrain. Nous travaillons également avec le service de parasitologie de l’université de Rome. En toxoplasmose, les collaborations européennes et internationales sont également importantes. Notre service a ainsi été responsable de l’organisation du contrôle de qualité européen du diagnostic anténatal de la toxoplasmose.

Le service et le laboratoire de parasitologie sont-ils impliqués dans la réalisation d’essais cliniques ?

Nous en avons mené pour tester l’efficacité d’un vaccin contre l’hépatite A, ainsi qu’un vaccin hépatite A et typhoïde combiné, destinés aux voyageurs. Mais il est handicapant de mener des essais cliniques lorsque l’on a peu de malades. Il faut savoir que pour être choisi pour un essai dans le cas de maladies relativement rares comme l’hépatite A, on doit réaliser ce que l’on nomme un essai multicentrique, dans plusieurs villes de façon à augmenter le nombre de patients. En outre, les essais cliniques sont aujourd’hui extrêmement compliqués, du fait d’une législation à juste titre très contraignante. En particulier il faut du temps pour monter les dossiers, souscrire une assurance, avoir des assistants de recherche cliniques dûment identifiés. En outre, les règles de bonne pratique imposent de plus en plus de ne pas réaliser soit même les contrôles, mais de les faire sous-traiter dans des centres agréés… Malgré cela, nous avons actuellement un projet d’essai clinique pour vérifier l’efficacité d’un traitement contre la toxoplasmose, pour lequel nous sommes en discussion avec plusieurs centres et institutions.

Les contraintes que vous mentionnez sont-elles toujours justifiées ?

Elles nous ont permis de gagner en qualité. Les protocoles doivent respecter le droit des patients qui est un élément primordial, la transparence de l’essai clinique, assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt, c'est-à-dire que le laboratoire n’est pas dépendant du résultat de l’essai… La contrepartie est la complexité administrative, qui atteint un niveau élevé en France.

Qu’apporte la réalisation d’essais cliniques, coûteux en temps, à un laboratoire et un service de parasitologie centrés sur les pathologies tropicales ?

Réaliser un essai clinique est d’abord un choix, car gérer en même temps l’essai et une activité quotidienne de soin et de diagnostic constitue une véritable difficulté. Dans notre activité de médecine des voyages, où nous conseillons le vaccin contre l’hépatite A, cela nous intéressait de réaliser un essai sur ce vaccin. L’étude nous a apporté une meilleure connaissance du fonctionnement du vaccin et une meilleure implication dans la maladie.

Pour conclure, pourriez-vous indiquer quels sont les grands enjeux de santé publique dans le champ de la parasitologie ?

Il y a d’abord l’enjeu des vaccins. Nous ne disposons pas de vaccins contre les parasites, en particulier contre le paludisme, maladie responsable de plus d’un million de décès par an uniquement en Afrique sub-saharienne. A mes yeux, le deuxième enjeu est d’arriver à une meilleure connaissance du parasite dans l’environnement, dans la terre, l’air, l’eau, les aliments, afin de prendre des mesures pour protéger les populations. Nous vivons au milieu de parasites mais savons mal, par exemple, pourquoi des femmes enceintes contractent la toxoplasmose alors qu’elles ont respecté scrupuleusement les consignes de prévention. En connaissant mieux comment la toxoplasmose circule dans notre environnement, nous saurons où mettre des barrières (prévention primaire). Enfin pour les pays du Sud, un dernier enjeu est le développement de nouvelles molécules. En matière de parasitoses, nous avons un nombre important de médicaments orphelins, pour lesquels il n’y a plus de développement. Certains sont même menacés d’une interruption de fabrication car le marché n’est pas rentable. Ces médicaments orphelins constituent un problème croissant dans les pays tropicaux. A titre d’exemple, les molécules impliquées dans le traitement de la trypanosomose (ou maladie du sommeil), maladie émergente en Afrique, ont plusieurs dizaines d’années. Elles n’ont pas été passées au crible et aux exigences des molécules actuelles. Aux Etats-Unis, des mesures incitatives (passant par des avantages fiscaux) ont été prises pour demander aux grands groupes de maintenir des activités de recherche et développement sur des médicaments orphelins. Il leur est beaucoup plus profitable de travailler sur un anti-hypertenseur ou un antidépresseur que sur le médicament de la maladie du sommeil. Il est urgent d’améliorer la santé des pays du Sud.

Les parasites sont-ils une menace dans la perspective d’un « bio terrorisme » ?

Non, contrairement aux virologues et bactériologues, les parasitologues sont peu concernés. Je ne connais pas de parasite véritablement efficace en matière de bio terrorisme. En effet, il faudrait un parasite doué d’une mortalité ou d’une morbidité élevée ainsi que d’une diffusion rapide dans la population, afin de créer un impact psychologique.

Les métiers du prendre soin souffrent d'un fort turnover. Pourtant, les facteurs d'engagement dans ces métiers très humains ne manquent pas. Alors, que se passe-t-il ?

Interview de Nina Sahraoui

post-doctorante au sein de l’équipe « Genre, Travail, Mobilités » du Centre de recherches sociologiques et politiques de Paris

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Article

À quelles ressources avons-nous renoncé en stigmatisant les comportements de celles et ceux qui défient notre idéal d’équilibre et de raison ?

Article

Dans son ouvrage « Pop & psy. Comment la pop culture nous aide à comprendre les troubles psychiques », le psychiatre Jean-Victor Blanc s’appuie sur les œuvres et figures de la culture populaire pour parler différemment de la santé mentale.

Article

Et si le web nous rendait fou ? Ou pire, malheureux ? Analyse de l’impact des TIC sur notre santé mentale…

Article

En 2022, la loi bioéthique ouvrait le don du sang aux homosexuels dans les mêmes conditions aux hétérosexuels. En matière de sentiment d’appartenance à une catégorie sociale, que nous apprennent les controverses qui ont abouti à cette évolution ?

Article

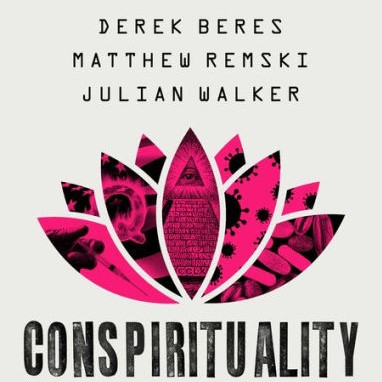

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?