Situation des personnes sans-abri sur le territoire de la Métropole de Lyon

Étude

Regards des acteurs de terrain sur l'aide aux sans-abri, l'invisibilité et la participation.

Interview de Pascale Pichon

<< Là, on touche d’une certaine façon à l’universel, car ce que l'on fait aux SDF on le fait à tous >>.

Entretien avec Pascale Pichon, professeure de sociologie à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et chercheuse au Centre Max Weber. Ses travaux portent sur la sociologie du sans-abrisme et les formes de l’urbanité contemporaine.

Cette interview est réalisée dans le cadre d'une enquête sur la lutte contre le sans-abrisme sur la métropole lyonnaise autour de 2 axes : la citoyenneté et l'invisibilité des personnes sans abri.

Vous étudiez le sans-abrisme depuis de nombreuses années et avez participé à fonder les éléments de la recherche en sciences sociales dans ce domaine. Pourriez-vous nous indiquer ce qui dans votre parcours de recherche vous parait marquant, les étapes clés et l’actualité de cette recherche ?

La recherche sur le sans-abrisme a commencé, en France, à la fin des années 80, au début des années 90. En France cette recherche s’est organisée grâce à une institution nationale, le Plan urbain, devenue en 1998 le PUCA (Plan Urbanisme Construction Architecture, agence sous la tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire), dans le cadre du programme « Espaces publics ». Il faut bien noter la singularité de la recherche en France sur les personnes sans domicile fixe par rapport aux autres pays européens ou d’Amérique du Nord : dès le tout premier programme de recherche en 1990, les travaux de recherche initiés dans ce cadre de financement ont été articulés à la question de la vie à la rue, c’est-à-dire que la recherche sur cette question sociale, nommée par la suite « question SDF » a été envisagée également comme une question urbaine.

Isaac Joseph, sociologue et philosophe développait alors une réflexion originale sur les espaces publics urbains. Je l’avais sollicité pour travailler dans le cadre de mon DEA sur une monographie de l’asile de nuit à Saint-Etienne car je souhaitais interroger l’évolution de ce type d’institution d’accueil et de secours des pauvres créé au XIXème siècle : qu’étaient devenus à l’époque contemporaine ces lieux de relégation ? Ma recherche, appuyée sur un travail de terrain et d’enquêtes ethnographiques à Saint-Etienne s’est développée ensuite à Paris dans le cadre du doctorat et visait à apporter de la compréhension sur les conditions de vie des personnes sans domicile, qui, je l’ai alors compris, (sur)vivaient entre les ressources de la rue et celles de l’assistance.

Dans ce lieu de rassemblement de chercheurs qu’était le Plan Urbain, nous avons, assez tôt, rencontré d’autres chercheurs américains qui avaient commencé à travailler quelques années auparavant cette question du « homelessness » (sans-abrisme). Nous avons également découvert les mouvements activistes des États-Unis -Advocacy– qui défendaient les droits des personnes qui vivaient dans les rues et qui posaient par exemple ce type de questions brûlantes : « qu’est-ce que l’espace privé, intime et donc inviolable, quand on vit dans les interstices urbains (friches, ponts, gares, parkings, souterrains, etc.) ? ».

Lors de mes enquêtes ethnographiques, au début des années 90, je me rends à Nanterre, haut lieu d’accueil et d’hébergement des clochards, que la brigade d’assistance aux personnes sans abri (BAPSA) [1],« ramasse » dans les rues de Paris. Je m’y rends en effectuant « la tournée » dans le car « des bleus », appelés ainsi du fait de la couleur des treillis portés par les agents de la brigade. Faire cette expérience de terrain, m’a permis de comprendre et de mieux percevoir ce que me racontaient les personnes sans abri : la manière dont les gens étaient ramassés, mais aussi aidés, embarqués contre leur gré ou au contraire attendant patiemment l’arrivée du bus pour se rendre à Nanterre, rencontrer un médecin, y dormir une nuit. Patrick HENRY, qui était le médecin de la RATP à ce moment là il me semble, et avait été auparavant médecin à Nanterre, s’est beaucoup mobilisé pour répondre aux besoins de soins des personnes sans abri qui vivaient quasi continuellement dans le métro, tout en étant mobiles, c’est-à-dire très souvent déplacés. La mobilité n’est en effet pas que le fait des personnes et de leur liberté d’aller et venir, elle est également contrainte et vient aussi du fait de l’organisation du système d’assistance et de soins. La question se posait également pour les personnes qui « squattaient » les halls des gares, les wagons. La SNCF avait alors recruté un jeune chargé de mission qui faisait une thèse sur « les indésirables » dans les gares SNCF.

Il y avait donc toute une effervescence et des expérimentations également (je pense aux premiers journaux de rue, à des lieux atypiques comme « La Moquette » à Paris) et des coopérations plus ou moins tendues entre les chercheurs et les institutionnels qui devaient résoudre leurs problèmes face à ces indésirables, tout en souhaitant s’impliquer dans l’action sociale. Par exemple la RATP avait créé un point de rencontre et d’assistance appelé « Coup de pouce » et recruté des travailleurs sociaux qui allaient à la rencontre des personnes dans le métro et qui faisaient un travail de réinsertion en lien les institutions de soins et d’assistance. Je me souviens avoir effectué alors pour le compte de la RATP en 1994 un travail de recherche sur cette prise en charge dont le rapport a été publié par le Département du Développement Unité Prospective de la RATP (réseau 2000) et qui s’intitulait : « Opération Coup de pouce. L’assistance des Sans-domicile dans le métro ».

L’année dernière nous [2] avons fait un colloque international à l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne où beaucoup de jeunes chercheurs français et étrangers sont venus communiquer sur les travaux qu’ils conduisent aujourd’hui. Le milieu de la recherche s’est étoffé depuis la brève présentation historique que j’en ai faite à ses tout débuts : à l'international se rencontrent aujourd’hui les Canadiens, les Sud-Américains et les Européens. Le phénomène du sans-abrisme, non seulement n'a pas diminué, mais la population qu’il recouvre s'est énormément diversifiée depuis la première période de la recherche en France, le début des années 90. Ce que l’on peut noter, c’est qu’il est devenu un problème public au fil du temps et de son installation dans le paysage médiatique et politique. Mon parcours de recherche a donc suivi l'émergence et l'installation de ce problème public, sa diversification et aussi sa banalisation.

Pouvez-vous nous préciser comment vous pensez l’articulation entre les questions liées au sans-abrisme et les questions urbaines ?

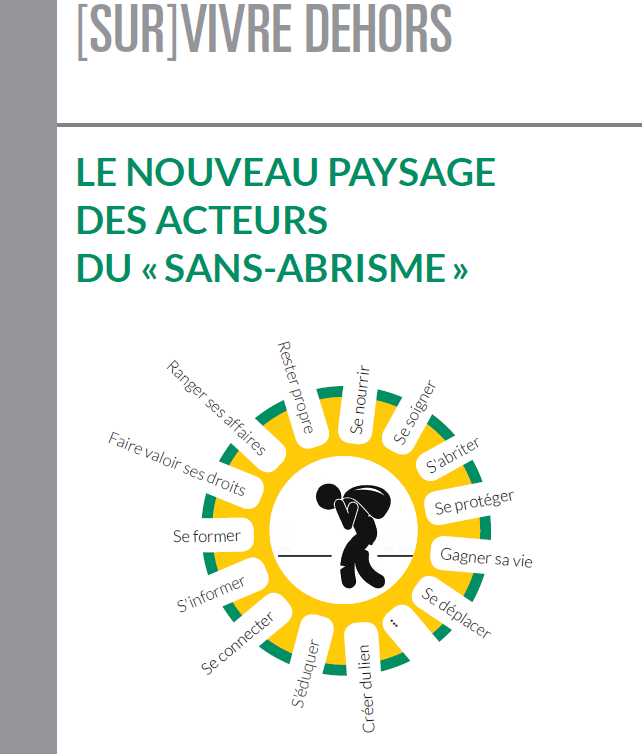

Cette idée d’articulation est absolument essentielle. Pour l’aborder, il faut tout d’abord comprendre ce que signifie pour les personnes concernées le fait de survivre dans la rue, ce que j’ai appelé « la carrière de survie ». Qu’est-ce que c’est que cette condition sociale là ? Qu’y a-t-il de commun entre toutes ces personnes, d’un point de vue sociologique ? Qu’est-ce que cela implique ?

Un certain nombre de personnes vivent de la rue – c’est-à-dire des ressources de la rue - et dans la rue. Un premier élément qui permet peut-être de comprendre cette distinction, c’est de revenir sur ce qui caractérise la condition des personnes sans abri ou sans domicile [1] « entre assistance et rue ». En effet, toutes vivent à la fois des ressources de la rue et des ressources de l’assistance, et parfois, d’autres ressources qui relèvent des liens conservés avec leurs proches, un entourage familial ou des amis. Mais dans tous les cas, ces liens sont labiles et donc ces ressources marquées du sceau de la précarité. La notion d’assistance doit être entendue ici au sens large du terme, c’est-à-dire à la fois ce qui relève de la charité, des associations caritatives et humanitaires, et de l’action sociale, que ce soit via l’assistante sociale du secteur ou du CCAS, un tuteur, un éducateur, etc.. Ensuite, il faut considérer « la rue » comme une notion générique qui recouvre un ensemble de lieux et de niches dans la ville centre comme à ses bords : lieux du repos, du retrait, de l’abri provisoire, lieux économiques pour la manche et les petits boulots au noir ou les petits trafics, la prostitution en certains cas, lieux de l’exposition de soi, lieux des sociabilités entre pairs et lieux des rencontres, lieux des services de soins et d’aide dans les murs ou hors les murs…. Si l’on prend au sérieux cette longue liste, toutefois non exhaustive, la question des ressources des espaces publics est importante. On comprend alors pourquoi les arrêtés anti-mendicité ou tout ce qui entrave l’accès à ces ressources de survie devient une atteinte à la sécurité physique et mentale des personnes.

Je précise que c'est dans les espaces publics centraux que se trouvent nombre de ressources essentielles à la survie dans les grandes villes comme dans les villes de moyenne importance. Ainsi, fermer par exemple les établissements des bains douches, qui correspondaient certes à une époque où l’absence de confort des logements des classes populaires étaient criant et qui, de ce point de vue, ne semblent plus nécessaires, révèle néanmoins d’un aveuglement quant aux publics qui continuent de les fréquenter, lorsqu’ils existent encore : ouvriers ou employés intérimaires, mal logés, non logés, voyageurs ou immigrants pauvres, etc.

Cela révèle également une grande méconnaissance des qualités que tout un chacun serait en droit d’attendre des espaces publics urbains : qualités d’usage et de proximité, aménités, recherche de mixité sociale, de rencontres quand bien même fugitives entre inconnus, bref de toutes ces qualités d’urbanité qui pacifient l’ordre des sociabilités urbaines… Le bain douche, nous amène à poser la question de l’accès à l’eau gratuite dans la ville, à ces fontaines de quartier que l’on ferme également. Si l’on veut continuer de construire la ville cosmopolite, il faut au contraire, œuvrer pour que ces ressources des espaces publics demeurent. En effet, quand on les fait disparaître ou qu’on les entrave (les fontaines, les bancs…), que l’on ferme sans cesse les espaces par des grilles, des barrières, des encombrants de tout sorte, afin d’en chasser les « indésirables », on réalise un travail de sape contre l’urbanité, contre ce que l’on appelle dans une société démocratique « le vivre ensemble », et on se punit tous et plus particulièrement les populations les plus fragiles en matière de mobilité et d’accessibilité : personnes âgées en perte de mobilité, personnes en situation de handicap, enfants.

Là, on touche d’une certaine façon à l’universel, car ce que l'on fait aux SDF on le fait à tous. L’eau, le repos, la pause, le seuil, la petite niche… donnent de la qualité à la ville et intéressent tout le monde. Il faut au contraire continuer de penser les espaces publics pour qu’ils nous permettent de nous sentir appartenir au même monde, que l’on ne nous demande pas seulement de circuler comme si on nous disait « circuler il n’y a rien à voir ». Or, justement il y a plein de choses à voir !

Trouvez-vous que la manière de concevoir les espaces publics soit devenue moins hospitalière, plus conflictuelle ?

Des chercheurs en sciences sociales, des architectes et designers qui s’opposent à leurs collègues aménageurs de mobiliers anti-SDF, ont constaté au cours de ces vingt dernières années un processus de durcissement de l’hospitalité urbaine, de l’acceptation des sans-abri sur les espaces publics.

Je travaille actuellement avec des éducateurs qui interviennent à la demande de la municipalité dans une petite ville de la Loire auprès de personnes sans domicile, mal logées ou non logées et qui habitent des abris de fortune. Les élus ne voulaient pas exclure sans plus de procès ces personnes du centre-ville. Ils se sont donc plutôt demandés : « comment résolvons-nous le problème de cette présence ? Nous ne voulons pas qu’ils ne soient pas là mais nous voulons qu’ils soient présents autrement, sans créer tous ces désordres de sociabilités urbaines. »

Le travail des éducateurs a consisté d’abord, un peu à la manière des ethnologues, à comprendre le milieu urbain (ici il s’agissait du centre-ville) perturbé par la présence visible, parfois bruyante et conflictuelle de ces habitants-là. Non pas exclure des lieux mais réinterroger les attachements aux lieux, réinstaurer des échanges de proximité, travailler à restaurer les manières d’habiter.

Le durcissement des espaces publics passe aussi par leur privatisation qui s’est développée dans la même période. Privatisation qui exclut là encore tous les indésirables, plus largement les pauvres, de ces lieux dévolus aux échanges commerciaux de luxe. Privatisation qui a également entraîné la privation d’espaces publics, de petites places, de rues, d’impasses, de parvis, etc. auparavant ouverts à tous et désormais clôturés avec un accès désormais réservé à ceux qui habitent des résidences fermées.

L’espace public se définit par ses matérialités, ses usages qui forment des seuils entre des espace ouverts, publics, et des espaces privés. Les seuils permettent de passer de l’un à l’autre. La privatisation des espaces efface les seuils et ce qui fait le plaisir de l’habitant, du passant, de l’arpenteur comme du flâneur, du familier comme de l’étranger : les ombres et les lumières, les jeux de visibilités, de regards et de rythmes, le grain de la ville, d’un quartier, sa singularité. Il arrive que ce soit des quartiers entiers qui passent sous gestion privée au moment d’une réhabilitation ou d’une construction. Ici le pauvre n’est plus le bienvenu.

Cette privatisation d’espaces publics pose un problème de droit, au regard de la liberté de circuler, de visiter, ce droit de visite pour une paix perpétuelle dont parle Emmanuel Kant. La notion d’espace public renvoie à l’idée de démocratie. En effet, l’espace public s’entend dans ces deux acceptions : c’est à la fois l’espace concret des usages et des pratiques et c’est l’usage démocratique de la construction de l’opinion publique et de l’expérience sensible de la citoyenneté. Alors comment faire en sorte que, dans cet espace public entendu ainsi, l’urbanité puisse s’enrichir, se densifier, ne pas perdre en expériences urbaines ?

Quelles solutions les chercheurs en sciences sociales entrevoient-ils face à cette restriction de l’espace public ?

La caractérisation des rapports que nous entretenons avec l’espace urbain me paraît être un terrain d’études fertile. Des chercheurs américains, David Snow et Leon Anderson ont par exemple proposé des typologies d’espaces en fonction de la manière dont ils sont investis, convoités, selon leur valeur foncière et marchande, selon les usages qui y sont tolérés ou non. Le degré d’exclusion des Homeless des espaces urbains leur ont ainsi permis de montrer la différenciation des valeurs attachées aux espaces et aux lieux.

Je me suis penchée pour ma part sur la question de l’appropriation dans les espaces publics centraux. Cette notion, largement mobilisée par les professionnels du projet (architectes, designers), me paraît problématique. En effet l’appropriation se voit être un problème lorsqu’il s’agit de penser la place des plus pauvres dans l’espace urbain et une qualité lorsqu’il s’agit de dire les attractivités et les aménités des lieux. L’appropriation, qui serait le « propre » de l’habitant selon certains chercheurs, ainsi entendue, exclut de fait ceux qui ne sont pas considérés en droit comme habitant. L’appropriation ne permet guère en fait de résoudre des problèmes de conflits d’usages. Cet exemple pour avancer le fait qu’il nous faut sans cesse enrichir le vocabulaire de la conception pour une meilleure compréhension des espaces publics et des solutions plus justes dans tous les sens du terme. L’enquête ethnographique combinée à l’approche sensible (par les sens et par une attention portée au cosmopolitique) peut être une réelle ressource en la matière. Elle est bien trop peu mobilisée de cette façon là encore.

En partant de ces quelques questionnements, nous pouvons réfléchir à la qualité des espaces et à la manière dont les gens peuvent y être acceptés ou exclus, individuellement ou en groupe et aux façons de combattre les discriminations d’accès. Il ne faut pas oublier que les arrêtés anti-mendicités qui ont fleuri au début des années 1990 sont toujours d’actualité et se multiplient, même s’ils font beaucoup moins controverse. Cette banalisation d’une mesure d’ordre public, nécessite pourtant toujours la discussion et le débat public. Car, outre la présence perçue comme dérangeante des mancheurs, en solitaire ou en groupe, c’est la question de la survie qui est en jeu ici. La ressource de mendicité ne peut pas être négligée et même si elle est décriée par les plus hostiles aux pauvres, elle est une pratique sociale urbaine inscrite profondément dans l’histoire des villes. Si les mendiants ne recevaient pas, ils ne seraient pas là. Walter Benjamin parle de la « présence insistante », du mendiant et de sa fonction sociale et philosophique : le mendiant, nous permet justement de ne pas nous arranger des inégalités que nous construisons. Il nous rappelle notre condition partagée. C’est pour cela que le philosophe nous invite à prendre en compte cette insistance à être là. Cette dimension est fondamentale car les pauvres, les jeunes et leurs chiens, les clochards, etc, sont là. Ils ne sont peut-être pas désirables, mais ils sont là, et ils font partie de notre commune urbanité.

Ainsi, comment fait-on pour que l’urbanité se déploie, se déplie, soit suffisamment riche, dense… ? Les rencontres entre inconnus, ce « rapport positif » à l’altérité, à l’étranger et au pauvre dirait Georg Simmel, dans les grandes villes constituent une ressource de sensibilité activée et de citoyenneté. La possibilité d’être là, anonyme, et d’être en lien quoique fugace avec plein de gens, d’être soumis à de multiples stimuli, augmente nos compétences si l’on peut dire, d’urbanité. Toutefois, notre urbanité s’avère fragile. La visibilité/invisibilité des personnes sans domicile l’interroge frontalement. On le comprend, notre sensibilité, nos émotions sont exacerbées lorsque, en bas de chez soi par exemple des personnes dans le plus grand dénuement matériel s’installent. Comment se côtoyer ? Comment cohabiter ? Comment se comporter, agir, ne pas agir ? Certains s’arrêtent, discutent et proposent une douche chez eux. L’hospitalité individuelle semble encore vive en direction des personnes sans abri et aussi des « migrants » mais évidemment elle demeure minoritaire. Elle s’organise aussi via internet. En tout état de cause elle ne peut tenir lieu de politique.

Quel lien avec la ville peuvent avoir les personnes sans-abri ?

En réalité les personnes sans-abri ne sont pas hors sol, jamais. Même lorsqu’elles sont dans une itinérance. Beaucoup de gens sont installés, d’une certaine façon, sur un territoire qui n’est pas forcément très vaste. Ce territoire est souvent en lien avec les parcours biographiques et les trajectoires résidentielles ou professionnelles, territoire de mémoire et d’histoires singulières. Parfois cela peut-être le quartier où certains ont habité quelques temps, ou l’arrondissement contigu pour éviter les regards des anciens voisins. Il y a des formes d’invisibilité qui s’attestent du fait de la connaissance antérieure des lieux, lorsque les personnes étaient logées. Le renfoncement, la dent creuse, le garage désaffecté, la cabane de jardin, la cave, l’abri de toit etc. deviennent alors des abris de fortune, quasi invisibles.

Certains peuvent investir un territoire connu, où ils ont autrefois travaillé par exemple. Quelques travaux, comme par exemple ceux de Claudia Girola sur le territoire de Nanterre à Paris, montrent que nombreux sont attachés au territoire sur lequel ils se sont installés, même provisoirement. C’est pour cela que l’usage de la notion d’errance est trompeur de ce point de vue. Il risque de faire penser que les gens n’ont pas d’accroches ou d’attaches, pas de liens alors que ce n’est pas du tout cela. La condition de la plupart des personnes sans abri ce n’est pas d’être totalement désocialisées et de ne pas avoir de liens aux lieux et aux gens. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas compliqué évidemment pour eux de vivre cette condition-là de pauvreté, de précarité, d’instabilité des ressources de survie et d’insécurité permanente, sans compter l’insécurité ontologique de la perte du « chez soi ». Néanmoins, nous ne pouvons que reconnaître les liens existants, parfois aidants, parfois nocifs. Certains se sont mis à distance des liens aux proches. D’autres conservent des contacts avec certains membres de leurs familles (en particulier pour les hommes avec leur mère et leurs sœurs) mais ceux-ci, bien que solidaires, ne peuvent pas toujours assurer l’hospitalité ou l’aide financière. C’est pourquoi les personnes circulent beaucoup entre « rue », services d’hébergement et lieux des solidarités du proche.

Aujourd’hui l’une des grandes orientations des politiques publiques est celle du logement d’abord. Pour le dire simplement, le logement d’abord c’est un nouveau principe qui pourrait se résumer ainsi : « Arrêtons de demander aux gens de faire montre de capacités à habiter mais donnons-leur d’abord ce dont ils ont absolument besoin, un logement ». Mais l’offre d’un logement ne tient pas compte du comment ni du où habiter et avec qui. Elle s’arrime certes à la loi DALO mais l’on sait par ailleurs que le droit au logement a glissé dans nombre de cas vers un droit à l’hébergement –ce qui tout de même n’est pas la même chose- pour nombre de personnes, en particulier des personnes isolées. Le modèle du logement d’abord a été introduit en France par des expérimentations à Marseille et dans d’autres grandes villes comme Lille. C’est un modèle transféré depuis les Etats Unis et qui s’est appuyée sur une expérimentation en direction des Homeless qualifiés de malades mentaux. Dans la conférence de consensus qui a eu lieu en France sur les mesures à prendre en faveur des personnes sans-abri de 2012, on trouve cette idée de dépasser ce qui est nommé alors au niveau européen « le modèle en escalier », c’est-à-dire cette circulation hiérarchisée au sein du système d’hébergement dans le cadre des processus d’insertion qui ne permet de fait pas ou si peu l’accès à un logement à soi. Il y a ce souci d’articuler les résultats de la recherche avec les développements des politiques publiques. Pour ma part j’ai travaillé sur la continuité logés/non logés/mal logés car comment penser le logement d’abord sans penser ces continuités ? Cette réflexion se poursuit aujourd’hui, car les impasses du logement d’abord se font jour et nous conduisent à examiner la question du droit à habiter, en s’appuyant sur les enquêtes de terrain qui sont menées, afin d’une part de sortir de la seule possibilité du logement contraint ou sous contraintes, voire de l’hébergement à vie, d’autre part, de réintégrer la question du « chez soi, du chez nous », ou tout du moins ce que l’on nomme « le confort discret » dans les plaisirs de l’habiter. C’est un travail de réflexion conduit en pluridisciplinarité.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette notion qui émerge dans le débat public ?

La question autour de « l’habiter » (comment habite-t-on ? Avec qui ? Sous quelle forme ?) ne réduit pas la solution du sans-abrime au logement (je l’ai dit le plus souvent contraint). La question du droit à habiter s’est trouvée présente dès les premiers travaux de sociologie du sans-abrisme. En effet, il n’est pas possible d’appréhender la question du sans-abrisme indépendamment de celle des droits, de leur accès, et de l’expérience sociale qu’ils encadrent, si l’on peut dire.

Or le droit à habiter c’est d’abord le droit à être là. Cet aspect qui rejoint la proposition de Walter Benjamin dont je parlais plus avant, a été reformulée récemment, par l’arrivée fortement médiatisée et visible des personnes migrantes parmi les sans-abri. La présence de personnes étrangères, immigrées parmi cette population est ancienne, mais elle s’est accentuée et s’est dès lors construite en problème public. Bien sûr, il nous faut penser les réponses à la question du sans-abrisme en prenant en compte l’ensemble des situations extrêmement différentes, la multiplicité des parcours de vie et de mobilités, les aspects existentiels, sociologiques et politiques du problème. Ce droit à habiter se pose pour le logement mais également dans le bidonville comme dans le campement plus improvisé, au camping aussi. Pour illustrer cela, on peut retenir les travaux très récents de Gaspard Lion qui a fait une thèse sur les différentes manières d’habiter durablement en camping. Il montre que de nombreuses personnes habitent en camping, des gens issus des petites classes moyennes, d’autres qui ne peuvent pas accéder à la propriété, mais qui vont, par ce biais, d’une certaine façon, avoir un accès à un terrain, quelque chose qui est de l’ordre de la propriété, de la maison individuelle. Il met également en évidence des gens qui n’ont rien, qui sont SDF, et qui peuvent accéder aussi à une forme précaire mais sécurisée d’habiter. On voit très bien comment le camping devient, dans des trajectoires sociales, à un moment donné, un choix (par défaut ou parce que l’on n’a pas assez d’argent) au moment de la séparation dans un couple, notamment, mais également une solution digne pour habiter et accueillir ses enfants par exemple. On observe des pères qui prennent la caravane et qui vont s’installer au camping « le temps de… », mais cela peut durer. Lorsque les campings sont situés dans l’agglomération urbaine, se construisent alors des promiscuités urbaines, des cohabitations éphémères ou durables, des voisinages, qui nous invitent à prendre en compte et à documenter par l’enquête ce que signifie aujourd’hui habiter et à poser la question de qui habite et comment. Ainsi nous sommes obligés de penser la réalité de toutes ces situations d’habiter dans les villes, au bord des villes, dans les campagnes aussi, dans des institutions ou de manière autonome, de manière légale ou illégale, etc. Ce que l’on essaie d’analyser ce sont toutes ces variations qui nous permettent ensuite d’avancer de façon pragmatique sur cette question du droit à habiter sous des formes différentes mais toujours dignes pour les personnes concernées.

Étude

Regards des acteurs de terrain sur l'aide aux sans-abri, l'invisibilité et la participation.

Article

Négocier et construire ses appartenances c’est faire une série de choix qui influent sur notre point de vue sur le monde et la position où l’on nous situe dans la société. Ces processus complexes sont au cœur des apports des sciences humaines et sociales.

Étude

Enseignements et interpellations prospectives issues de la série d'études [sur]vivre dehors.

Interview de Emilie Martin

Directrice du CCAS d'Oullins

Interview de Abdelkader Larbi

L’équipe du CCAS de la Ville de Lyon présente notamment deux dispositifs dédiés aux personnes sans abri.

Interview de Zaïra Brahmi, Assistante sociale

« La ville connait une dynamique, elle est attractive pour de nouveaux habitants et pour les vénissians »

Interview de Pascale Antonelli

Assistante sociale de la Permanence d'Accès aux soins (PASS)

Étude

Mettre en perspective les actions et propositions innovantes des acteurs des secteurs associatifs et privés en faveur des personnes sans domicile.

Étude

Basée sur un accompagnement aux maraudes du SAMU Social, cette étude apporte un regard sociologique sur l'utilisation de l'espace par les personnes sans-abri.