Sans-abrisme & Politiques Publiques

Étude

Enseignements et interpellations prospectives issues de la série d'études [sur]vivre dehors.

Interview de Louis Bourgois

<< Ces personnes ont acquis une véritable expertise de la rue. Or, on ne prend pas assez en compte selon moi cette intelligence expérientielle, cette expérience de la ville >>.

Louis Bourgois est doctorant, Membre du Laboratoire Pacte (UMR 5194) de Grenoble et co-porteur de la chaire « PUBLICS des politiques sociales ».

Il développe ses recherches sur les migrants européens vivant en bidonville. Il insiste notamment sur l’ancrage territorial de ces personnes, constaté malgré la fragilité de leurs situations et installations. Il nous incite à prendre en compte l’expertise de rue des personnes sans-abri, notamment dans une approche citoyenne du sans-abrisme.

Vous réalisez une thèse sur les populations migrantes vues comme « roms », vivant dans des bidonvilles de la Métropole de Lyon. Dans un article récent [1], vous cherchez à démontrer que cette population peut être -ou devrait être - considérée comme « sans-abri ». En quoi ce changement de vocabulaire vous semble important ?

Cette question est centrale car au-delà du vocabulaire, la question est celle de la catégorisation et du « ciblage » des politiques sociales. Si vous dites que le problème public est « la question Rom », vous validez l’idée selon laquelle ce qui pose problème serait la présence en France d’une communauté perçue comme homogène et aux modes de vie incompatibles avec la société française. Donc vous mettrez en œuvre des actions visant à répondre à ces enjeux perçus. Si vous qualifiez le problème public sous l’angle du sans-abrisme, et de la transformation du profil des personnes sans-abri (notamment la montée des familles avec enfants vivant à la rue), ceci implique de facto une réponse différente. De « l’étiquetage » d’un problème social dépendent donc fortement les réponses développées. Ceci étant largement travaillé et débattu dans le monde académique, par des auteurs comme Philippe Zittoun ou Philippe Warin.

Or lorsque l’on s’intéresse aux phénomènes de sans-abrisme, on se rend compte de certains cloisonnements de publics, dans les discours politiques comme dans ceux d’ailleurs des associations ou des chercheurs. Par exemple les questions de migration et de sans-abrisme sont souvent traitées de manière totalement distinctes, alors que l’on sait qu’au niveau du terrain elles sont intimement liées. Et les personnes perçues comme « rom » font l’objet d’une mise à l’écart supplémentaire, souvent justifiée par des supposées caractéristiques ethniques.

[1] Louis Bourgois , « Urgence sociale et catégorisation des publics : « les roms migrants » sont-ils des « sans-abri » comme les autres ? », Revue Rhizome, 2019/1 N° 71 | pages 42 à 50

Justement selon vous qu’est ce qui devrait inciter à d’abord considérer les personnes roms vivant en bidonvilles comme des personnes sans-abri ?

Il faut tout d’abord préciser que l’on parle ici uniquement d’une petite minorité « au sein de la minorité rom », c’est à dire des personnes qui vivent en squats ou en bidonvilles dans les métropoles françaises. La majorité des roms notamment roumains vivent dans leur pays. Et dans ceux qui ont fait le choix de la migration, très nombreux sont ceux qui vivent en logement ordinaire, même si il n’existe pas de consolidation de chiffres officiels, du fait notamment de l’interdiction de statistiques ethniques en France.

Dans l’article que vous citiez, nous revenions sur 3 dimensions qui nous semblent importantes, et qui correspondent aux caractéristiques du sans-abrisme définies par Edouard Gardella et Katia Chpoin dans leur passionnante recension de 2013 [2] :

Ainsi, au regard de ces trois dimensions centrales on peut donc dire que les « roms migrants » vivant en bidonvilles constituent bien une catégorie de population relevant du sans-abrisme. Mais il y aussi une quatrième dimension, fondamentale, qui est celle des revenus liés à la rue.

[2] Gardella, É. et Chopin, K. (2013). Les sciences sociales et le sans-abrisme : recension bibliographique de langue française, 1987-2012. Saint-Étienne : Presses universitaires de Saint-Étienne

[3] Pichon, P., Jouve, E., Choppin, K. et Grand, D. (2010). Sortir de la rue : les conditions de l’accès au « chez-soi ».Saint-Étienne : Direction générale des Affaires sociales (DGAS)

Justement, pouvez-vous nous en dire plus sur ces activités économiques, et la manière dont les personnes survivent malgré les contraintes ?

Sur les revenus et le volet économique, il y a tout un tas de pratiques différentes : la ferraille, la biffe (récupération de vêtements le matin, nettoyage et revente sur le marché l’après-midi). Souvent ce sont des activités combinées au sein du ménage. Il y a aussi la récupération directe de nourriture dans certains supermarchés, derrière les entrepôts, ou à la fin des marchés, l’activité de mendicité avec ou sans instrument. Souvent ce sont des activités combinées au sein d’un foyer.

Du coup, on peut dire même si cela peut sonner étrangement, que les « roms migrants » sont en concurrence avec les autres personnes sans-abri, ou personnes très précaires, ce qui est très visible dans le centre-ville, sur les lieux de mendicité et également présent dans les discours de personnes sans-abri. Enfin, rappelons qu’il y a aussi des activités moins légales qui relèvent pour certaines d’entre-elles de l’exploitation humaine. Les phénomènes de traite de mineurs sont présents aussi sur la métropole avec différents groupes d’exploitation et notamment d’exploitation sexuelle et d’exploitation à la mendicité.

En dehors de ces pratiques mafieuses -présentes de manière très minoritaires -, avec le recul, on voit que pour certains, cela fait 10 ans qu’ils se débrouillent et qu’ils s’en sortent… Si on fait le calcul des revenus économiques de certaines familles, entre la biffe, la récupération de choses, le fait qu’ils n’achètent aucun vêtement, qu’ils se débrouillent pour la nourriture et qu’à côté ils génèrent de l’argent par de la revente de différentes choses, plus la mendicité ; il y a des gens qui sont à 30 euros par jour, certains bien plus. Ils génèrent de l’argent par un business qui est établi, qui a ses règles, avec des clients. Sur la ferraille ils sont aussi dépendants du cours de la ferraille … c’est un marché auquel ils contribuent. D’ailleurs dans le secteur de la ferraille comme d’autres (le bâtiment notamment) il arrive fréquemment que des personnes légalisent leur activité par le biais du statut d’auto-entrepreneur notamment. Certains sont également sur le marché du travail classique ou d’insertion.

Car bien sûr, les activités informelles, mêmes si elles permettent de générer des revenus, n’assurent aucune protection ni sur le moment présent, ni dans l’avenir, et demeurent souvent très précaires et soumises à de nombreux aléas.

Vous évoquiez la présence ancienne de nombreuses personnes sur la métropole. Quelles « carrières de rue » avez-vous observé auprès des personnes vivant en squats et bidonvilles ?

Effectivement dans le cas des personnes concernées, on peut dans un certain sens parler de carrières de rue, mêlées à des carrières migratoires souvent anciennes, que l’on mesure quand on lit les travaux de ces dernières années concernant la métropole, notamment ceux de Thomas Ott [4] ou Benjamin Vanderlick [5]. Un nombre important de familles présentes sur la métropole (et c’est le cas dans la plupart des territoires concernés) ont fait le choix de la migration dans les années 2000, voire un peu avant pour certaines. Elles connaissent donc très bien le territoire. D’ailleurs il faut noter au passage que même si certaines familles sont arrivées plus récemment, l’ensemble des acteurs s’accordent sur l’absence « d’appel d’air », et sur une diminution globale du nombre de ressortissants européens vivant en squats et bidonvilles

Ce qui interpelle dans ces carrières – loin des représentations sur un nomadisme fantasmé – c’est la recherche de stabilité que l’on retrouve dans de nombreux parcours.

Le premier signe de cette recherche de stabilité est le fait que, dans les stratégies des gens, se retrouve souvent l’idée de rester au maximum sur un même territoire. Il y a vraiment une notion d’ancrage territorial, que plusieurs auteurs dont Samuel Delepine ont identifié depuis longtemps [6]. Cette stratégie d’ancrage ne se situe pas qu’au niveau de la métropole, mais à l’intérieur de la métropole, sur des lieux assez circonscrits. Prenons par exemple le bidonville de la Feyssine à Villeurbanne. Expulsés en 2015, de nombreux habitants ont ensuite construits des abris au rond-point de Croix Luiset, ensuite de l’autre côté du fleuve à Saint Jean, dans des squats ou des voitures toujours dans le même secteur. Les mêmes logiques sont à l’œuvre pour les familles qui sont plutôt vers le 9ème arrondissement de Lyon.

Cet ancrage s’explique par le fait que les squats et bidonvilles sont des lieux très connectés à la ville. Ils ne sont pas autant fermés que ce que l’on peut croire à la base. Il y a des gens qui entrent, qui sortent. Il y a des gens qui passent, qui déposent des choses. Il y a une organisation sociale à l’intérieur et il y a une très forte connexion au territoire environnant. Au fur et à mesure, Les personnes ont développé leur réseau de subsistance : les distributions de nourriture, de vêtements, les réseaux de solidarité, les poubelles, les réseaux économiques légaux, illégaux, formels ou non, les réseaux amicaux, la scolarisation, la domiciliation…Donc malgré les expulsions, malgré le « nomadisme forcé » subit par les personnes, elles cherchent à tout prix à ne pas rompre ces liens et ces sécurités.

Ce qui me semble important ici, c’est le fait que les personnes ont acquis une véritable expertise de la rue, mais aussi de la ville dans son ensemble. Or, on ne prend pas assez en compte selon moi cette intelligence expérientielle, cette expérience de la ville. Par exemple, dans les diagnostics sociaux des personnes qui sont faits à l’entrée des dispositifs dits « de résorption des bidonvilles » (I2E, ANDATU, etc.), il y a une prise en compte quasiment nulle de cette connaissance très fine développée par les familles.

Enfin l’autre caractéristique de ces carrières – et qui distinguent en cela les migrants européens vivant en bidonvilles d’autres personnes sans-abri – se situe dans les liens que les personnes continuent d’entretenir avec leur village d’origine, leur famille restée au pays. Il y a une dimension transnationale très forte, que l’État français comme les travailleurs sociaux d’ailleurs ont extrêmement de mal à appréhender. Ainsi très souvent les dispositifs mis en place cherchent à fortement limiter, voire interdisent les allers-retours au pays, estimant que ceci est incompatible avec les logiques d’insertion en France. Or quand on se place du point de vue des personnes, ces liens sont extrêmement importants, à la fois du point de vue des relations familiales (comme pour tout à chacun d’ailleurs), mais aussi en termes de sécurité. Il faut bien saisir que les personnes concernées sont dans des situations de précarité extrêmes, de très forte vulnérabilité, et ont de ce fait bien du mal à se projeter dans l’avenir, et à concevoir un « parcours d’insertion » linéaire, qui les mène vers une situation stabilisée en termes économique, de logement, etc. Elles développent donc une approche que l’on pourrait qualifier de « stratégie de la base arrière », qui s’avère souvent bien utile en cas notamment d’expulsion, de maladie grave, ou autre. Et selon moi ceci n’obère pas du tout les possibilités et la volonté des personnes de s’insérer durablement en France, d’accéder à un emploi, un logement.

[4] OTT T., (2015), « Les ingouvernables - la faillite du gouvernement des roms en bidonvilles : Lyon, 2005-2012 », thèse de doctorat en Sociologie et Anthropologie, Centre Max Weber, Université Lyon 2.

[5] VANDERLICK B., (2004), « Une mondialisation par le bas : étude auprès des Roms en bidonvilles sur l'agglomération lyonnaise depuis 2001 », Lyon : Université Lumière Lyon 2, DEA Villes et Sociétés, 103 p.

[6] DELEPINE S., (2012), « Atlas des Tsiganes. Les dessous de la question rom », Éd. Autrement, Paris.

Cette dimension migratoire, et l’aspect transnational des parcours, incite à se poser la question de la citoyenneté des personnes vivant en bidonville. Comment les personnes sans-abri peuvent-elles donner leur avis, faire entendre leur voix ? Existe-t-il des éléments permettant d’installer une participation active de ces personnes dans les établissements ou les politiques publiques qui les concernent ?

Effectivement, cette question me semble centrale lorsque l’on aborde les enjeux de l’insertion de publics marginalisés, qu’il s’agisse de familles précaires mais aussi de nombreux autres publics. Dans le champ du handicap par exemple, de très nombreux débats sont ouverts ou à ouvrir en ce qui concerne la limitation de certains droits civiques comme le droit de vote, ou plus généralement la participation sociale, politique, citoyenne des personnes handicapées, qu’elles vivent ou non en établissement [7].

Elle peut être abordée sous l’angle de la participation des personnes concernées. En France la participation est très institutionnalisée. Néanmoins il y a des expériences intéressantes qui ont été faites comme ce fut le cas sur le bidonville de la Feyssine à Villeurbanne, avec un comité qui s’est monté : le Comité Feyssine. Il regroupait plusieurs structures associatives (AVDL [8], CLASSES [9], CCO [10]) avec l’implication des habitants du bidonville. Un projet de stabilisation du lieu et des perspectives en termes d’accès au logement et à l’emploi avait été monté avec une participation assez forte de personnes concernées. C’était il y a quelques années. Cela n’a pas empêché l’expulsion mais les acteurs avaient montré qu’une mobilisation des personnes était possible, même si au final leur projet n’a pas été retenu... Il y a eu une belle dynamique avec beaucoup de réflexions sur le lieu, le site, l’habitat, comment habiter, quoi faire… Cela avait été à mon avis très intéressant.

Autre exemple, avec l’association C.L.A.S.S.E.S. et l’École Santé Social du Sud Est (ESSSE), nous avions organisé un colloque à Vaise, intitulé « Sortir du bidonville ». Une table ronde était composée uniquement avec des personnes concernées qui étaient sorties de bidonvilles ou qui étaient à la frontière entre le bidonville et l’hébergement. Cela avait créé des réactions assez fortes des participants. Nous avons recueilli ces retours par questionnaire. Nous avions eu des retours clivés : d’un côté très positifs et de l’autre côté des personnes étaient gênées par le fait qu’elles ressentaient une instrumentalisation des personnes, que c’était inadmissible, que les propos tenus par les personnes étaient en méconnaissance des contraintes de travail... Ces retours étaient très intéressants. En conséquence, les organisateurs du colloque ont pris contact avec le collectif « soif de connaissances » pour créer une journée de formation sur le travail social à l’épreuve des bidonvilles [11]. Pour cela, nous avons constitué un groupe de personnes variées : 4 - 5 personnes sorties de bidonvilles qui avaient un parcours assez long, moi-même en tant que chercheur, des bénévoles de l’association C.L.A.S.S.E.S, une assistante sociale missionnée officiellement par la métropole et une formatrice de l’École Santé Social du Sud-Est. La Métropole nous a récemment demandé de déployer ce module de formation auprès des travailleurs sociaux du Grand Lyon. Il sera aussi présent dans le Diplôme Universitaire du logement d’abord. C’est un des seuls exemples de participation concrète des personnes sur les réflexions sur le travail social, les solutions possibles…

Bien sûr je ne suis pas entièrement objectif sur cette expérience, mais elle me semble vraiment intéressante dans les dynamiques qu’elle crée. Il ne s’agit pas de sacraliser la parole des personnes, ou de présenter une succession de témoignages, mais bien de créer les conditions d’un dialogue ouvert, constructif, parfois mouvementé, entre des acteurs d’un même territoire. Cette expérience entre en résonnance avec un ensemble d’initiatives visant à développer la participation des personnes précaires, notamment le projet confcap / capdroit [12], celui de la bagag’rue, le récent rapport de la fondation Abbé Pierre co-produit avec des personnes de la rue [13].

[7] Voir notamment à ce sujet les travaux menés au sein du projet Confcap / Capdroits, notamment sur l’agglomération lyonnaise.

[9] https://classes069.blogspot.com/

[10] https://www.cco-villeurbanne.org/

[11] Pour des extraits vidéos de la première séance de juin 2018 : http://www.collectif-soif.fr/juin-2018-le-travail-social-lepreuve-des-bidonvilles-retour-sur-la-seance-test-du-module-de

[12] https://confcap-capdroits.org

[13] https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/experience_de_la_rue_def.pdf

En guise de conclusion, que pourriez-vous ajouter à propos des « roms migrants » vivants en bidonville ?

Quand on travaille sur les bidonvilles, on ne peut pas ignorer les personnes en situation de handicap. Je pense que ce serait vraiment une étude à mener. Il s’agirait alors de mieux appréhender la population vivant dans des bidonvilles et concernée par des situations de handicap et notamment en termes de santé mentale. C’est très peu pris en compte dans l’analyse que l’on a de ces lieux-là. Pour moi je pense que c’est massif. Tous types de déficiences confondues, je suis sûr que l’on arriverait à des taux très importants. Or il y a un lien fort entre handicap et grande précarité, et un cercle vicieux à rompre : celui qui fait que le handicap peut générer des situations de précarité (par baisse des revenus, ruptures familiales, manque d’accessibilité des services), mais aussi que la grande précarité produit des situations importantes de handicap, notamment en termes de santé mentale. Dans le cas des squats et bidonvilles, cette question est souvent la dernière roue du carrosse, alors qu’elle est centrale pour répondre aux situations concrètes des familles.

Étude

Enseignements et interpellations prospectives issues de la série d'études [sur]vivre dehors.

Interview de Emilie Martin

Directrice du CCAS d'Oullins

Interview de Abdelkader Larbi

L’équipe du CCAS de la Ville de Lyon présente notamment deux dispositifs dédiés aux personnes sans abri.

Interview de Zaïra Brahmi, Assistante sociale

« La ville connait une dynamique, elle est attractive pour de nouveaux habitants et pour les vénissians »

Interview de Pascale Antonelli

Assistante sociale de la Permanence d'Accès aux soins (PASS)

Étude

Regards des acteurs de terrain sur l'aide aux sans-abri, l'invisibilité et la participation.

Étude

Mettre en perspective les actions et propositions innovantes des acteurs des secteurs associatifs et privés en faveur des personnes sans domicile.

Étude

Basée sur un accompagnement aux maraudes du SAMU Social, cette étude apporte un regard sociologique sur l'utilisation de l'espace par les personnes sans-abri.

Étude

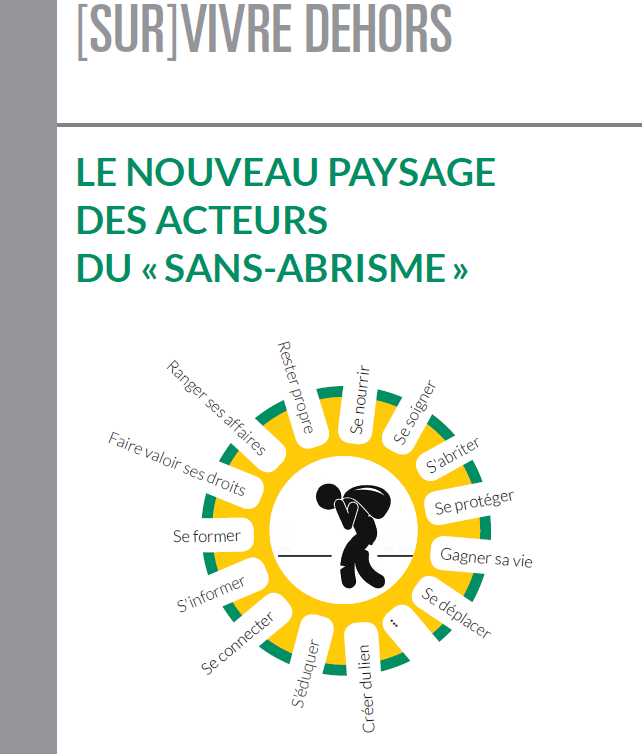

Cette étude fait le point sur les besoins fondamentaux des personnes sans-abri. Elle met en évidence le renouvellement des solutions pour « sur » vivre dans la rue au quotidien.