Portrait-Robot

Article

Quand la métropole lyonnaise met en scène son intelligence et son énergie dans l'univers des robots !

< Retour au sommaire du dossier

Interview de Gérard BAILLY et Nicolas MARCHAND

<< Il faut profiter de l’effet de levier du projet Robotex pour créer un pôle robotique régional au niveau de la recherche académique. >>.

Gérard Bailly est Directeur de recherche CNRS. Il est responsable du département Parole Cognition du GIPSA LAB. Ses travaux de recherche porte plus spécifiquement sur les machines parlantes, les gestes oro-faciaux, les interactions en face-à-face et la communication augmentée. Et Nicolas Marchand est Chargé de recherche CNRS. Il est responsable de l’équipe Systèmes Non Linéaires & Complexité du département Automatique. Ses travaux de recherche concernent plus particulièrement le contrôle de micro-robots aériens biomimétiques.

Dans cet entretien, Gérard Bailly et Nicolas Marchand soulignent l’importance de la question de l’interaction homme-robot dans le développement futur de robots prenant place dans l’univers de la vie quotidienne. Ils expliquent également ce qui fait la spécificité de la recherche robotique grenobloise et la nécessité de renforcer les coopérations académiques au sein de la région Rhône-Alpes.

Le laboratoire Grenoble Images Parole Signal Automatique (GIPSA) est une unité de recherche mixte du CNRS, de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG), de l'université Joseph Fourier et de l'université Stendhal. Comptant 300 personnes dont plus d’une centaine de doctorants, GIPSA-lab est un laboratoire pluridisciplinaire développant des recherches fondamentales et finalisées sur les signaux et systèmes complexes. Il est reconnu internationalement pour ses recherches en Automatique, Signal et Images, Parole et Cognition et développe des projets dans les domaines stratégiques de l’énergie, de l’environnement, de la communication, des systèmes intelligents, de la santé et de l'ingénierie linguistique.

Pour vous, quelle est la caractéristique fondamentale d’un robot, celle qui permet de le distinguer dans l’univers des machines intelligentes ?

G.B. : Je pense que l’idée d’intelligence embarquée, d’autonomie de décision, est un élément crucial pour caractériser le robot. Pour moi, le robot fait partie de la famille plus large des systèmes interactifs, c'est-à-dire des systèmes qui ont nécessairement trois caractéristiques : une capacité à percevoir leur environnement, une capacité à agir dans cet environnement et une capacité à contrôler cette boucle de perception-action. Ensuite, il existe toute une gradation dans ces boucles de perception-action. Certaines relèvent de la réaction instinctive avec un effort d’interprétation minimal et une régulation s’apparentant à de l’automatisme. Pour d’autres boucles, on parle d’automatique discrète où le système commence à faire des choix binaires. Et puis après, on passe aux systèmes cognitifs qui ont un raisonnement beaucoup plus élaboré.

N.M. : C’est la même chose pour l’homme. Nous avons des réflexes qui ne sont pas du tout raisonnés. Ensuite, plus nos réactions sont lentes et plus elles sont réfléchies.

La robotique peut-elle être assimilée aux systèmes dits intelligents ?

G.B. : On se rend compte qu’avec des notions telles que l’informatique pervasive, l’intelligence n’est pas forcément centralisée dans une machine unique mais peut être répartie dans l’environnement. On parle alors d’intelligence ambiante lorsque l’environnement est doté d’une sensibilité à la présence humaine, à certains changements physiques, etc. Toutefois, ce qui caractérise le robot par rapport aux autres systèmes intelligents, c’est son rapport au monde, sa capacité d’interaction avec son environnement. De ce point de vue, une machine à laver qui ne communique pas avec l’extérieur, aussi intelligente soit-elle, n’est pas un robot. Mais les choses ne sont pas séparées de façon radicale, tout cela est un continuum. D’ailleurs, le robot peut être vu comme un médiateur entre le système intelligent et l’usager, c'est-à-dire une manière d’incarner le système intelligent de ma maison ou un système d’information pour le rendre plus convivial, plus facile d’utilisation, etc. On parle alors d’interaction naturelle entre l’homme et le système, le robot permettant d’offrir et de capturer l’information de la manière la plus intuitive et la plus ergonomique possible.

Cela dit, ce que l’on met en avant lorsque l’on parle de robotique ou de système intelligent dépend beaucoup de la discipline de votre interlocuteur. Par exemple, le GIPSA est un laboratoire dont le champ de recherche est assez proche de la physique, c'est-à-dire de l’interaction concrète du système avec son environnement. Au Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG), la focale est sensiblement différente. Vous allez avoir des personnes qui vont être davantage intéressées par des questions de modèles de raisonnement, de symbolisation de ce processus d’interaction.

Aujourd’hui, on parle de robotique de service pour désigner ce champ de la robotique qui se trouve en dehors des usines. Pour vous, que recouvre la robotique de service ?

N.M. : Pour moi, la robotique de service désigne explicitement les robots de service à la personne. Ce sont des robots qui aident à vivre plus facilement, qui sortent certaines personnes de leur solitude. Donc le robot ludique ne rentre pas dans cette catégorie, il est plutôt une forme de jeux vidéo matérialisé. Non seulement la machine devient capable de percevoir l’humain, comme le font la Wii de Nintendo ou la Kinect de Microsoft, mais à un moment donnée elle sort de l’écran.

G.B. : Cette robotique de service fait directement référence au mouvement planétaire du vieillissement de la population. C’est l’approche retenue par le Japon. Pour moi, la robotique de service évolue vers une prise en compte plus forte des partenaires humains avec une dimension cognitive beaucoup plus importante. Le robot devient un partenaire social qui contribue à mon bien-être cognitif. Grâce à lui, je me détends, j’apprends des choses, il sollicite mes capacités perceptrices et motrices. Nous ne sommes pas seulement dans l’assistance physique où le robot réalise un certain nombre de tâches routinières à la place de la personne. Le robot ludique fait ici avec la personne.

Pour certains, le chiffre d’affaire de la robotique de service pourrait connaitre un essor considérable dans les toutes prochaines années. Qu’en pensez-vous ?

N.M. : Sur le plan du développement industriel, il est clair que pour l’instant la robotique de service ne représente qu’une part extrêmement marginale du chiffre d’affaire global de la robotique. La robotique industrielle, et notamment celle qui s’adresse à l’industrie automobile, reste dominante. Par contre, je pense que la robotique à visée grand public a un potentiel de développement très important, et notamment dans deux domaines particuliers : les robots domestiques et les robots de jeux. Ce que l’on peut déjà anticiper, c’est que ces deux domaines d’application vont être soumis à une pression très forte sur les prix. Ils ne devraient pas rester longtemps des marchés de niche. Dès que le marché va décoller, ces produits seront fabriqués à bas coûts en Chine. On voit bien que, dans les produits hi-tech, ce basculement peut se faire de manière brutale, en quelques années.

G.B. : Si la France veut trouver sa place sur ce marché, il faudra jouer sur les deux tableaux : la maitrise de l’intelligence embarquée et la maitrise de la mécanique du robot. Il faut être en capacité de gagner le double pari de l’intelligence et de la solidité.

Le grand public vous semble-t-il aujourd’hui plus demandeur et plus ouvert aux robots de service ?

N.M. : Effectivement, la perception des robots par le public a changé. Ceci est très net dans les films hollywoodiens qui font intervenir des robots. On est passé d’une image du robot esclave, du robot qui allait nous prendre notre travail, à une vision beaucoup plus sympathique. Un film pour enfants comme Wall-e montre un robot très gentil, mignon, qui fait attention à la planète. Nous sommes loin du Terminator des années 1980. On peut se dire qu’il y a une acceptabilité plus forte aujourd’hui de l’idée qu’un robot puisse venir nous aider au quotidien à la maison.

G.B. : A ce sujet, il y a un très bel ouvrage de Frédéric Kaplan, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, sur cette question de la perception du robot par l’homme. Dans une comparaison Asie-Occident, il montre que, vues du Japon, les technologies venant de l’ouest sont perçues comme agressives, au service de la destruction de l’humanité. A l’inverse, les japonais conçoivent leurs robots comme une création visant à donner à l’homme un partenaire. Le Pokemon est un bon exemple de cette approche : je prends une créature encore sauvage et je la fais grandir. Il y a une dimension humaniste qui me parait essentielle et qui fait le lien avec le robot-partenaire social que j’évoquais précédemment. Pour moi, le principal défi de la robotique est là : faire en sorte que les robots puissent vivre dans un environnement humain, et non l’inverse ! C’est là un point fondamental. Un robot en contact avec l’homme ne peut pas se contenter d’être efficace dans la fonction qui lui est assignée, il doit aussi être capable de s’insérer dans l’univers des relations sociales, d’en percevoir les codes et la complexité, d’intégrer la culture sous-jacente et de décrypter la diversité des émotions. La communication verbale, visuelle et gestuelle du robot doit traduire cette immersion dans le monde humain. Cela vaut pour le robot ludique comme pour le robot de service.

Les projets de robots humanoïdes polyvalents sont-ils crédibles sur le plan technologique ?

N.M. : Pour moi, le robot humanoïde répond au fantasme de la création. Il joue sur notre corde sensible, considérant que l’on aura plus de facilité à communiquer avec une machine qui a une tête d’apparence humaine. Après, sur le plan de la locomotion, la bipédie est beaucoup étudiée mais pour le moment elle est nettement moins efficace que la roue. Cette dernière permet de se déplacer avec moins de consommation énergétique que la marche à pieds. La roue est une invention géniale que la nature n’a pas trouvée ! De même, avoir une main à cinq doigts n’est pas forcément indispensable. D’une manière générale, je pense que l’on est encore extrêmement loin du moment où l’on verra un véritable robot humanoïde fonctionner.

G.B. : Les robots humanoïdes qui existent à l’heure actuelle, comme le robot Asimov de Honda, font des démonstrations dans un milieu qui est complètement maitrisé. Vous changez la hauteur de la marche ou la pente du sol et le robot se casse la figure ! Pour autant, c’est bien cet aspect démonstratif qui fait l’utilité actuelle du robot humanoïde. C’est un magnifique faire-valoir pour des entreprises qui veulent afficher leur puissance en matière de hautes-technologies. Il concentre de multiples technologies tout en les rendant visibles !

N.M. : C’est pour cela que le robot humanoïde n’est pas vu comme un investissement à perte au Japon, c’est une vitrine technologique ! En Europe, ça n’est pas le cas. Est-ce que l’on voit Renault investir 500 millions d’euros dans un projet de robot ? Non, Renault préfère miser sur la formule1.

Pouvez-vous nous présenter le GIPSA Lab ?

G.B. : Le GIPSA Lab a été créé en 2007 par regroupement de plusieurs laboratoires : l’Institut de la Communication Parlée (ICP), le Laboratoire d'Images et de Signaux (LIS) et le Laboratoire d'Automatique de Grenoble (LAG). Historiquement, c’est ce dernier qui a portée la recherche robotique grenobloise depuis une bonne vingtaine d’années. La création du GIPSA visait à rationaliser les collaborations entre ces trois laboratoires qui étaient réunis jusque là au sein d’une fédération de recherche « Signaux et Systèmes ». Cette fusion permettait également de conforter la position charnière de ces trois domaines de recherches entre les sciences de l’informatique et du numérique, d’une part, et les sciences physiques portant sur les systèmes réels, d’autre part. Une de nos spécificités réside dans l’importance accordée à l’expérimentation en condition réelle.

Comment s’organise la recherche robotique au GIPSA Lab aujourd’hui ?

G.B. : Nicolas Marchand et moi-même représentons les deux axes de recherche robotique du laboratoire. Il y a tout d’abord l’équipe « Machines parlantes et Interaction en face-à-face » au sein du département « Parole et Cognition » que je dirige. Cette équipe travaille sur la problématique du robot social dont je parlais précédemment. Nous travaillons beaucoup sur la communication entre l’homme et la machine pour des tâches collaboratives. Cela concerne la communication verbale comme la communication non verbale. En effet, les jeux de regard sont premiers par rapport à la parole et jouent un rôle essentiel pour exprimer l’attention à l’autre, l’entente ou le désaccord, etc. Cet axe de recherche fait également intervenir des personnes de l’équipe SAIGA (Signal et automatique pour la surveillance, le diagnostic et la biomécanique) qui est transversale aux deux autres départements du laboratoire (Automatique et Images & Signal). Cette équipe SAIGA s’intéresse notamment à la question de l’homme bionique, le robot apparaissant ici comme une possibilité de réparer ou d’augmenter les capacités de l’être humain. Mon département collabore également avec des chercheurs des sciences humaines pour développer la dimension sociale du robot, pour faire en sorte que sa manière d’interagir avec l’homme intègre les codes de la sociabilité.

N.M. : L’équipe « Systèmes linéaires et complexité » que j’anime au sein du département « Automatique » travaille sur le champ de la robotique mobile. Nous travaillons plus spécifiquement sur des micro-robots mobiles en 3D et biomimétiques comme les robots poissons ou les robots à ailes battantes. Ces robots peuvent avoir des applications de type drones de jeux. L’un de nos objectifs vise à développer des mouches volantes en silicium dont le coût serait très fortement réduit par rapport aux drones de jeux actuels et dont la solidité serait bien supérieure dans la mesure où elles pourraient se taper contre une vitre sans dommage. Notre principal enjeu est celui de la miniaturisation. Les mouches sur lesquelles nous travaillons font 100 mg tout compris. Ceci induit des contraintes très fortes en termes de capacité de calcul, de taille de capteurs, etc.

Avez-vous des thèmes de recherche en commun ?

G.B. : Nous nous retrouvons sur un certain nombre de problématiques communes comme celle de la commande numérique de ces objets. La plupart des systèmes sont aujourd’hui commandés via des réseaux numériques dont on connait bien les défauts, et notamment le fait que le découpage en paquets de l’information transmise est source de retards, d’information tronquée, etc. L’enjeu consiste à développer des commandes numériques fonctionnant véritablement en temps réel et sans supercalculateur. Il s’agit de prendre une succession de décisions partielles mais rapides plutôt qu’une décision qui aurait analysé toute l’information mais interviendrait trop tardivement par rapport aux évolutions de l’environnement. Par exemple, nous essayons de faire en sorte que les outils de reconnaissance vocale n’attendent plus la fin de la phrase avant de commencer l’analyse.

N.M. : Il faut organiser cette hiérarchisation de l’information en fonction de la rapidité de sa disponibilité, de sa complexité, de son coût de traitement, pour être capable de commencer à prendre des décisions même en cas d’information partielle et de les affiner progressivement.

A quels projets collaboratifs donnent lieu ces travaux de recherche à l’échelle rhônalpine ?

N.M. : Nous avons travaillé récemment avec l’entreprise drômoise Survey Copter sur des caméras de drones destinées à des applications militaires. Mais on sent bien que le monde militaire n’est pas très ouvert à la recherche universitaire.

G.B. : Nous travaillons actuellement avec l’équipe RCL (Robot Cognition Laboratory) de Peter Ford Dominey de l’Inserm-Lyon dans le cadre d’un projet ANR intitulé « Algorithmes et modèles pour un robot collaboratif éloquent et social » (AMORCES). S’appuyant sur le robot ICub récemment acquis par le RCL, les travaux reposent notamment sur des jeux d’apprentissage au niveau de l’interaction homme-machine. Pour le reste, les collaborations sont très peu nombreuses en Rhône-Alpes. Pour moi, il y a deux explications à cela. D’une part, l’industrie de la robotique de service reste à construire. Pour l’instant, c’est un marché de niches et chaque acteur cherche d’abord à jouer sa carte plutôt que de chercher à faire corps avec les autres. D’autre part, on pâtit de l’organisation générale de la recherche scientifique où l’on divise pour mieux régner. Par exemple, dans le domaine de la reconnaissance vocale, jusque très récemment ceux qui travaillaient sur la capacité du robot à comprendre les paroles et ceux qui travaillaient sur la génération de parole par le robot étaient des communautés complètement séparées. Ce n’est que depuis deux ou trois ans que l’on commence à partager des techniques, des modélisations qui abordent deux problèmes en miroirs.

Il n’y a pas de vision partagée de la robotique au sein de la communauté scientifique ?

G.B. : Schématiquement, on peut dire qu’il y a un peu deux écoles en France. Dans la filiation de la robotique industrielle, il y a ceux qui s’intéressent d’abord aux capacités mécaniques du robot, la marche ou la préhension par exemple. Et puis il y a ceux qui mettent l’accent sur l’interaction du robot avec l’environnement de vie humain. On retrouve ce clivage lorsqu’il s’agit de choisir le robot servant de support à nos recherches. Si l’on n’utilise pas un robot français, il est clair que cela nous sera reproché. A ce titre, ICub est vu comme un « tas de ferrailles » par une partie de la communauté scientifique, alors que nous le trouvons bien adapté à nos recherches sur l’interaction homme-robot. D’ailleurs, le GIPSA Lab envisage d’en acquérir un exemplaire. Au-delà, ces deux approches de la robotique peuvent se révéler contradictoires dans certaines situations. Par exemple, si l’on met l’accent sur les performances du robot, notamment en matière de perception de l’environnement, on va chercher à le doter de multiples caméras, de détecteurs de proximité, de divers micros, etc. Or, si l’on se place du point de vue de l’interaction homme-machine, ces capacités poussées ne servent à rien ! Notre conviction, c’est que la communication homme-machine sera plus facile si le robot est doté des mêmes qualités et défauts que l’être humain. L’homme n’a que deux oreilles, n’a pas d’œil derrière la tête…

N.M. : La surenchère technologique n’est pas forcément utile pour obtenir un comportement satisfaisant de la part du robot. L’être humain n’a pas besoin d’une caméra haute définition pour courir dans un couloir. Il essaye juste de rester centré pour ne pas se cogner contre les murs. Je pense que nous sommes à un moment charnière où l’on se rend compte que l’on ne peut pas mesurer tout l’environnement et attendre d’avoir tout analysé avant de prendre une décision.

G.B. : Mais il n’est pas facile d’abandonner une approche qui donnait la priorité à la modélisation, au raffinement des modèles, pour obtenir des décisions fiables à 99%. Il s’agit d’emprunter une voie beaucoup plus simple où l’on fait le pari de l’interaction en temps réel, de la capacité de la machine à se corriger au fur et à mesure, de façon itérative. Cette transition épistémologique est difficile à réaliser parce que c’est une prise de risque importante. D’ailleurs, cette évolution n’est pas facilitée par les appels à projets à court terme qui se sont développés ces dernières années. Ce type de dispositif n’incite pas à se fixer des objectifs ambitieux puisqu’il raccourcit sensiblement l’horizon de nos travaux de recherche.

Le GIPSA Lab est partie prenante du projet ROBOTEX de réseau national de plateformes robotiques qui vient d’être retenu dans le cadre de l’appel à projet EQUIPEX du Grand Emprunt. Ce projet est-il de nature à fédérer la recherche robotique française ?

G.B. : Mis à part quelques laboratoires comme le LAAS à Toulouse ou le LIRMM à Montpellier, nous avons peu de laboratoires de recherche robotique de classe mondiale. Nous manquons encore de masse critique. On le voit ici à Grenoble où les forces sont encore dispersées. Il y a des personnes qui sont connues sur un plan scientifique mais l’émergence d’un pôle robotique grenoblois reste à construire. Nous avons bondi sur l’appel à projet du grand emprunt parce qu’il nous offre justement un horizon à 8-9 ans. La constitution de cinq réseaux thématiques prévue dans le projet Robotex donne également une bonne image du champ et des enjeux de la robotique aujourd’hui : la robotique humanoïde et les interactions naturelles, la robotique médicale, la robotique mobile, la micro et nano-robotique, la robotique de production.

N.M. : L’idée du projet Robotex est de faire émerger différentes plateformes de recherche d’envergure au travers desquelles on met à disposition des autres des instruments d’expérimentation. Les autres, ce sont les 15 laboratoires partenaires du projet mais aussi les industriels. Cela va permettre de disposer d’équipements de haut niveau. Par exemple, l’Institut des Sciences du Mouvement (ISM) de Marseille prévoit la construction d’une salle de dix mètres de haut avec soufflerie pour tester des drones en intérieur.

Quelle est la place de la recherche robotique grenobloise à l’échelle nationale ?

N.M. : Une spécificité de la recherche robotique grenobloise est qu’elle s’inscrit dans la filiation historique avec le domaine de l’automatique. Au départ, les roboticiens grenoblois sont des automaticiens. En revanche, les fleurons de la robotique française, que sont le LAAS de Toulouse et le LIRMM de Montpellier, se sont construits en dehors de cette filiation. Aujourd’hui, ce sont ces deux approches qui convergent au sein du projet Robotex, lequel donne une bonne image des forces de la robotique en France.

G.B. : Le projet Robotex reconnaît la qualité et les moyens de la recherche robotique qui se fait à Grenoble. Nous participons en effet à trois des cinq thématiques identifiées par le projet : robotique humanoïde, robotique mobile et robotique médicale. Cela dit, ce que je souhaite c’est que la recherche robotique se structure également à l’échelle régionale. Il faut profiter de l’effet de levier du projet Robotex pour créer un pôle robotique régional au niveau de la recherche académique. Il faut que l’on soit capable de rassembler les forces grenobloises et lyonnaises, notamment le GIPSA Lab, l’Inria-Grenoble, le laboratoire TIMC, le LIG, l'équipe RCL de l’Inserm et le LIRIS. On doit se donner un horizon de dix ans et réfléchir collectivement à ce que l’on a envie de faire, à la manière avec laquelle nous souhaitons nous différencier des autres centres de recherche robotique en France. Il s’agit de s’affranchir de ce que l’on fait aujourd’hui pour se projeter dans l’avenir. C’est en nous mettant en mouvement de cette manière que l’on pourra dépasser nos différences et faire apparaitre les convergences possibles. Une fois que nous y verrons plus clair dans nos intentions, il sera plus facile de poser la question des coopérations avec les acteurs industriels du territoire.

Article

Quand la métropole lyonnaise met en scène son intelligence et son énergie dans l'univers des robots !

Interview de Jérôme GOFFETTE

Enseignant-chercheur en philosophie à la faculté de médecine Lyon-Est

Interview de Stéphane Hugon

« Le robot est une béquille qui, comme internet, permet de refaire circuler la parole, des données, etc. en bref, d'échanger avec d'autres ».

Interview de Bernard ESPIAU et Roger PISSARD-GIBOLLET

« Un robot mobile est capable d’interagir avec son utilisateur, de trouver sa trajectoire, d’éviter un obstacle. L’autonomie décisionnelle nous propulse à un autre niveau, il y a du raisonnement symbolique ».

Interview de Jean-Christophe Simon

« Dans l'univers de la cuisine, l'autonomie est une notion est assez ambigüe. Où est le plaisir de cuisiner si l'on n'a plus le contrôle direct des tâches, si le robot se charge de tout faire à notre place ? »

Interview de Bruno Jacomy

« La modernité n’est plus dans la quantité de programmes ou de boutons d’un appareil, mais au contraire dans leur disparition, ce sont les appareils qui choisissent les bons paramètres »

Interview de Aubert Carrel

« Je pense qu'un robot de service est mobile dans l'espace. Sinon un ordinateur devrait être considéré comme un robot ».

Interview de Pascal Franck

Responsable Développement Projets chez Robopolis Studio

Interview de Philippe Grand

Responsable du programme de recherche Lyon Urban Trucks & Bus (LUTB)

Interview de Michel Parent

Conseiller scientifique auprès de l'IMARA à l'INRIA Paris-Rocquencourt

Interview de Valérie MAYEUX-RICHON et Roger PARIS

"Ce qui est en jeu à travers la robotisation, c’est en fait avant tout la question sociale : celle de l’emploi et celle de la cohésion sociale".

Interview de Gérard BAILLY et Nicolas MARCHAND

"Il faut profiter de l’effet de levier du projet Robotex pour créer un pôle robotique régional au niveau de la recherche académique".

Interview de Michel Faucheux

Maître de conférence en Littérature française et histoire des idées à l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon.

Interview de Bruno Bonnell

PDG de la société Robopolis

Étude

Pourquoi fabriquons-nous des robots ? En quoi nous ressemblent-ils ? Quelles craintes éveillent-ils ?

Étude

Dans les transports collectifs, les métros et véhicules automatiques légers sont une réalité ancienne.

Étude

L’introduction de la robotique dans les préoccupations du Grand Lyon impacte l’institution dans son fonctionnement.

Étude

La robotique d’assistance semble promue à un bel avenir et va engendrer des modifications dans notre rapport au handicap et au vieillissement.

Étude

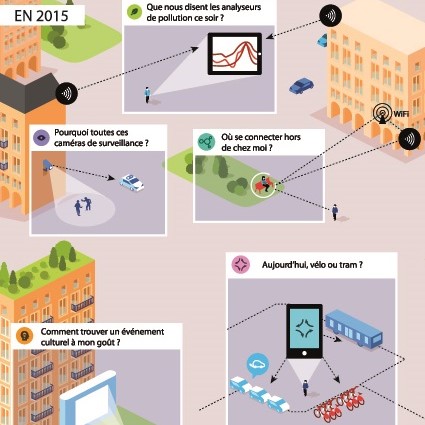

Vivre la Ville Intelligente (11)

Étude

Vivre la Ville Intelligente (10)

Étude

Vivre la Ville Intelligente (9)

Étude

Orchestrer la Ville Intelligente (8)

Étude

Comprendre la ville intelligente (4)

Comprendre, orchestrer et vivre la ville intelligente.

Comment les acteurs de la mémoire appréhendent-ils le passage d’une mémoire culturelle classique à une mémoire numérique ?

Étude

Comment soutenir une dynamique d'innovation au sein de la métropole lyonnaise ?

Étude

Quels sont les différents modèles de villes intelligentes ? Comment ceux-ci s’articulent-ils aux différentes finalités de la ville ?