Interview réalisée le 19 avril 2011 par Cédric PolèrePhilippe Durance, professeur au Conservatoire national des Arts & Métiers (CNAM) de Paris est un spécialiste de la prospective et un fin connaisseur de son histoire. Directeur de la collection Prospective des éditions L'Harmattan, il intervient dans plusieurs institutions, comme le comité de pilotage du Collège des hautes études environnementales et du développement durable de l'École Centrale de Paris, le Collège de prospective du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, le groupe de travail « Territoires 2040 » de la Datar… Nous l’interrogeons sur sa perception de l’évolution de la prospective au cours des dernières décennies et sur les enjeux de la prospective aujourd’hui.

Quand on lit un scénario de prospective 20 ou 30 après qu’il ait été écrit, on a l’impression d’en apprendre surtout sur les idéaux de l’époque, les questions, inquiétudes, enjeux que l’on identifiait alors. Leur pertinence est souvent faible. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Vous touchez là une confusion fréquente, et une difficulté de la prospective. Un scénario ne sert pas à prévoir l’avenir, les scénarios n’ont d’ailleurs jamais eu cette prétention. Ils servent à dresser un éventail de possibilités et à construire le souhaitable en fonction de ce qui est possible. Une fois que le souhaitable est identifié, un plan d’action sera mis en place pour le faire advenir. Je dis souvent que, paradoxalement, la prospective a peu à voir avec l’avenir. L’objectif de la prospective est d’éclairer la décision, d’éclairer le présent, et c’est bien ce qui dit Gaston Berger : arrêtons de nous tourner vers le passé pour prendre des décisions, tournons-nous vers l’avenir.

Certains estiment que tout le monde s’est trompé en matière de prospective. Ce n’est pas le problème ! Nous ne sommes pas là pour prédire l’avenir, dire ce qui va être, mais pour envisager ce qui pourrait être et s’en nourrir, essayer de comprendre ce qui est possible et faisable. Pour cette raison, l’idée d’évaluer la prospective pose de nombreux problèmes.

Peut-on faire l’économie d’éclairer l’avenir pour le construire ? Le schéma classique de la prospective : phase exploratoire - phase normative ou stratégique reste-t-il pertinent ?

Il n’y a pas d’autre solution ! Il serait aberrant de vouloir aller dans le normatif avant d’avoir fait l’exploratoire, sous peine de choisir sans avoir conscience de l’éventail des possibilités. Si l’on se penche directement sur le souhaitable, on ne peut plus faire un choix, on entre dans le non-choix.

Les scénarios exploratoires sont indispensables en prospective pour restaurer des marges de manœuvre quand il semble ne plus y en avoir, et essayer de comprendre ce qui peut arriver. C’est un fondement, un point dur de la prospective.

Dans l’histoire de la prospective, comment percevez-vous l’articulation entre l’exercice de la prospective et la décision ? Au début, des décideurs réfléchissaient à l’avenir au sein du Centre international de prospective de Gaston Berger, de Futuribles ou du Club Jean Moulin. Ils utilisaient sans doute cette réflexion dans leurs entreprises ou leurs administrations respectives…

Il n’y avait pas de lien direct entre prospective et décision à cette époque-là, contrairement à aujourd’hui. L’objectif de Gaston Berger consistait à réunir un aréopage de personnes exerçant dans les grandes entreprises, dans les ministères, ainsi que des universitaires de renom. Tout cela était à la fois très élitiste et très parisien. Son idée était que ces intelligences, en regardant un objet identique selon des points de vue différents, pouvaient mieux l’analyser en profondeur et rendre compte des enjeux posés pour le présent. Ces travaux étaient publiés dans la revue Prospective, éditée par les Presses universitaires de France, et étaient mis en débat dans des colloques, confrontés de la sorte à un certain public. Mais cela s’arrêtait là : il n’y avait pas d’articulation avec la décision. L’impact était au mieux indirect pour les décideurs, les hauts fonctionnaires, les chefs d’entreprises, les cadres dirigeants, car ces exercices intellectuels nourrissaient leurs convictions personnelles.

Un peu plus tard, en 1962, Pierre Massé, alors Commissaire général au Plan, articulera prospective et planification pour nourrir les choix retenus dans le cadre du Vème Plan en mettant en place un groupe de travail ad hoc, le « groupe 85 ». Mais, le lien est encore ténu . De la même manière, lorsque la Datar fait réaliser le « scénario de l’inacceptable » par l’OTAM, un bureau d’études de la SEMA, à la fin des années 1960, il s’agit davantage de marquer les esprits des décideurs politiques, de fournir des points de repère, que de marquer réellement les décisions en elles-mêmes.

Quel est aujourd’hui le lien de la prospective à la décision ?

L’articulation entre la prospective et la décision est régulière. Même si une Agence d’urbanisme ou un service de prospective font le travail en back office, l’objectif est de faire réfléchir, d’étoffer et de nourrir les réflexions d’élus ou de décideurs dans le cadre de documents stratégiques précis, c’est-à-dire les conduire à faire des choix en connaissance de cause. Par définition, la prospective sert à éclairer la décision et il est donc naturel qu’elle serve aux décideurs, et non pas aux techniciens. Le rôle du technicien est d’explorer les différents futurs possibles. Sa seule responsabilité est de produire des scénarios exploratoires objectifs, puis ensuite de s’assurer que les élus s’en nourrissent, ce qui demande un savoir-faire. In fine, c’est aux élus de produire une vision souhaitée et partagée en faisant un choix explicite. Mais, pour choisir, faut-il encore avoir le choix !

Dans vos recherches historiques sur la prospective, vous faites apparaître la figure de « traîtres ». Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par là ?

Dans la réception de l’idée de prospective, je discerne plusieurs figures : d’abord, celle des militants de l’avenir, comme Pierre Racine, directeur de cabinet de Michel Debré, ou Pierre Massé, qui voient immédiatement l’intérêt de la prospective, traduisent ce concept dans l’administration ou l’appliquent au Plan, et vont jouer ainsi un rôle fondamental dans sa diffusion. Mais, dans l’entourage de Berger, il y a aussi de nombreuses personnes qui sont persuadées que, grâce à la prospective, l’avenir va pouvoir est prévu, ce qui est un contresens complet avec la posture de Berger, celle d’éclairer le présent à la lumière de l’avenir. Louis Armand représente la figure emblématique de ces individus : c’est un personnage d’une grande importance à cette époque, qui, par sa simple présence aux côtés de Berger, a certainement ouvert beaucoup de portes, mais qui, paradoxalement, confond prospective et prédiction et propage, à travers son livre Plaidoyer pour l’avenir, des idées totalement fausses. Tout en reprenant certains des arguments fondateurs de la démarche, comme l’accélération du temps ou encore la place de la science et la technique dans le progrès, il n’en donne que des idées contraires, faisant de la prospective une attitude qui s’intéresse plus à l’avenir qu’au présent, un moyen d’en « découvrir les réalités futures ». Enfin, il y a la figure que j’appelle du traître, c’est-à-dire de ceux qui ont profité de l’élan de la prospective à ces débuts et se sont par la suite retournés contre elle. Je range dans ce camp quelqu’un comme François Bloch-Lainé, haut fonctionnaire, directeur de la Caisse des dépôts et consignations, ancien directeur du Trésor, qui fut un militant de la première heure. Contrairement à Pierre Massé ou à Jacques de Bourbon-Busset, il a très peu contribué intellectuellement à l’idée de prospective, mais a, lui aussi, très certainement contribué à ouvrir des portes. Dans les années 1970, au moment de réaliser un ouvrage sur sa vie, alors qu’on le questionne sur sa participation à cette aventure, il soutient que la prospective n’a servi à rien, car la plupart de ses prédictions ne se sont pas réalisées. Il considère qu’avoir fait de la prospective était une erreur, puisque rien ne s’est passé, qu’elle n’a pas permis de prévoir l’avenir. Ce qui, une fois de plus, est en complète contradiction avec la pensée de Berger.

Y a-t-il aujourd’hui un enjeu pour la prospective autour des méthodes ?

Pour moi, l’enjeu est plutôt de sortir des méthodes formelles ! Elles sont utiles, mais une utilisation abusive et exclusive serait, encore une fois, contradictoire avec la philosophie qu’elle défend. La prospective ne se résume pas à l’utilisation d’une boîte à outils. C’est ce que j’ai essayé de faire depuis le début, revenir sur les fondements de la prospective, remettre en valeur son attitude, son esprit critique, ses valeurs, tout ce qui n’est pas formellement méthodologique…

Sortir des méthodes, mais sans forcément revenir, j’imagine, à la prospective telle que pratiquée à l’époque de Gaston Berger ?

La prospective répond à une problématique ancestrale, profondément humaine : celle de l’angoisse de l’homme face à l’avenir. Face à cette question, et dans notre civilisation occidentale, chaque époque a apporté ses réponses : divination, déterminisme scientifique, philosophie de l’histoire, etc. Dans l’incertitude qui caractérise notre monde depuis la Seconde Guerre mondiale, de nouvelles réponses ont été données, essentiellement par des philosophes, et essentiellement par des philosophes allemands : Hans Jonas, avec le principe de responsabilité, qui a fondé en partie le principe de précaution ; Ernst Bloch avec le principe d’espérance. Gaston Berger est le seul à avoir proposé une philosophie concrète, orientée vers l’action, cherchant à rendre efficace la décision dans les buts poursuivis. Sa méthode combine à la fois une réflexion sur les finalités et la recherche de moyens adéquats pour les atteindre. Et il y a bien là un sens à respecter : il s’agit d’agir en partant des finalités, pas des seuls moyens disponibles, ce qui reviendrait à une forme de déterminisme. La prospective est donc d’abord, fondamentalement, une attitude. Le problème est qu’aujourd’hui, elle est souvent réduite aux méthodes, que la pratique qui en est faite s’attache davantage aux moyens qu’aux finalités. Au point qu’elle est susceptible de répondre à n’importe quelle question, indépendamment des valeurs sous-jacentes.

Il y a un enjeu donc à recentrer la prospective…

Oui. Ne pas oublier les méthodes, loin de là, mais rappeler que c’est un accessoire, que cela vient en second. Avant tout il y a une posture, une tournure, un esprit, qu’il faut retrouver.

La « prospective du présent » postule qu’il faut articuler différemment la prospective, le débat et la décision, en mettant l’accent davantage sur le débat, la délibération, la participation citoyenne. A vos yeux, qu’apporte cette forme de prospective ?

Je vous livre le fond de ma pensée. La prospective stratégique, défendue par Michel Godet au CNAM, et la prospective du présent, mise en avant par Jean-Paul Bailly et Édith Heurgon, sont très proches sur le fond. L’idée que la prospective s’intéresse au présent n’est pas nouvelle ; c’est le paradoxe de la posture proposée par Berger, de s’intéresser plus au présent qu’à l’avenir : pour que l’avenir devienne le fruit de la volonté et de l’action, il faut réduire le temps au seul présent, le reconsidérer, l’analyser à la fois comme conséquence du passé et comme indice de l’avenir, comme un point de transformation et de passage. Pour Berger, et ses successeurs, l’avenir dépend, avant tout, de ce qui existe à présent et des possibilités que ce présent offre aux hommes d’action. Lorsque Jean-Paul Bailly propose une prospective « capable de déceler les transformations déjà en cours, de permettre que se forgent des visions d'avenir partagé, d'accompagner les processus de changement en favorisant les apprentissages » , il est dans la même lignée, et vraiment peu éloigné d’un Michel Godet pour qui « la maîtrise du changement est d’abord une question de volonté et de capacité à entraîner les hommes vers un projet commun » et pour lequel la réflexion prospective au service de l’action ne peut se faire sans appropriation . Lorsqu’Édith Heurgon explique que la prospective est une tentative d’articuler les expertises et les expériences , elle s’inscrit également pleinement dans la pensée de Berger qui, toute sa vie, à la fois par sa pensée et par ses actes, a cherché à articuler réflexion et action. Ces deux courants s’inscrivent donc parfaitement dans le mouvement de l’École française de prospective fondée en France à la fin des années 1950. Et s’il semble y avoir une incompréhension mutuelle entre ces acteurs, elle est plus due à des incompatibilités personnelles qu’à autre chose.

Et l’importance donnée au débat ?

Il faut là-aussi admettre que souligner l’importance du débat n’est pas non plus nouveau. La prospective, dès l’origine, a posé la nécessité de l’échange ouvert aux points de vue divers, car une des préoccupations principales de Berger, qui n’est d’ailleurs pas propre à la prospective, est d’ouvrir les yeux des hommes, de les de rendre conscients des problèmes, de les « faire prendre conscience de ». Karl Marx avait déjà cet enjeu en tête ; il était d’ailleurs persuadé que si les hommes prenaient vraiment conscience de la véritable nature de la réalité du monde qui les entourait, celle-ci s’effondrerait. Pour nous tous, la prospective est un voyage dans lequel le chemin parcouru est aussi important que la destination à atteindre ; c’est le principe de la maïeutique. Il faut cependant bien reconnaître le mérite qu’a eu le rapport Bailly de mettre l’accent sur l’importance du débat comme moteur du changement social. Aujourd’hui, la nécessité du débat se fait de plus en plus vive ; alors que nous baignons en plein trouble épistémologique, la seule façon d’asseoir une décision publique légitime, c’est le débat. Sur de plus en plus de sujets, il n’est plus possible d’imposer d’en haut ; la décision doit se construire dans un échange entre les parties prenantes.

Enfin, je crois qu’il faut également rendre à la prospective du présent, et plus particulièrement à Édith Heurgon, la volonté qu’elle a eue de convoquer les sciences sociales dans le monde de l’entreprise. Elle a été capable de faire appel, dans une démarche prospective, à des sociologues, des ethnologues, etc., en grande partie inconnus par les entreprises à cette époque.

Comment percevez-vous le lien entre prospective et innovation ?

La prospective permet d’alimenter l’innovation. Dès le départ, le souci de Gaston Berger était d’aller au-delà de l’apparence des choses. N’oublions pas que Berger est un phénoménologue et que la phénoménologie revendique, grâce à la méthode proposée par Husserl, cette capacité à dépasser l’apparence des choses pour voir ce qu’elles sont réellement. Cette capacité va être reprise d’une manière singulière dans la prospective, par la nécessité de décaler le regard pour voir les choses de manière différente, pour se débarrasser des idées reçues et des représentations qui faussent l’analyse et la décision. Il s’agit d’analyser en profondeur pour « voir neuf ». Cette pratique débouche donc naturellement sur l’innovation. Intrinsèquement, c’est un principe d’innovation, car on se décale par rapport à ce que les autres pensent et font.

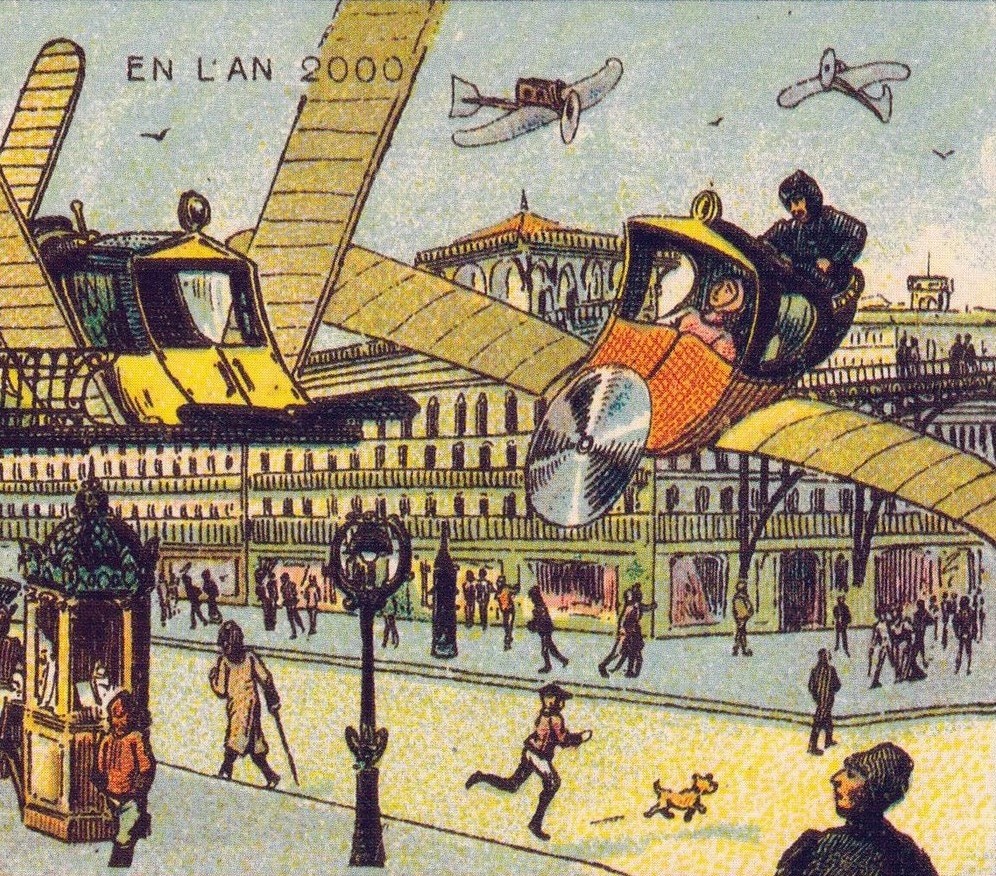

Les exercices de prospective sont parfois rébarbatifs, peu mobilisateurs. N’y a-t-il pas un enjeu autour de l’image, soit pour favoriser la créativité dans les exercices de prospective, stimuler l’imagination, soit pour représenter le résultat d’un travail ?

La représentation est un véritable enjeu pour la prospective. Je pense à la représentation des scénarios. Il y a aussi un vrai besoin à représenter, à spatialiser les phénomènes dans la prospective territoriale, à représenter autrement que par du texte écrit qui peut effectivement paraître, voire être, rébarbatif. Mais nous avons beaucoup de mal à changer nos manières de faire. La question se pose aussi pour nourrir le diagnostic. J’aime par exemple faire réaliser des audits photographiques des territoires par des artistes, pour à la fois marquer, faire « prendre conscience de », mais aussi nourrir l’imaginaire de manière différente. Nous ressentons aujourd’hui le besoin d’ouvrir sur des dimensions artistiques qui me semblent primordiales, car l’artiste, grâce à son intelligence propre, artistique ou émotionnelle, sent ce que le commun des mortels ne sent pas et nous renvoie une réalité différente, qui interpelle les représentations communes et pose donc des questions rarement ou jamais abordées.

La prospective n’aurait-elle pas intérêt à clarifier son rapport à l’utopie ? Les prospectivistes ignorent le lien éventuel entre prospective et utopie, ne mentionnent même pas ce mot, hormis de rares exceptions comme Yves Barel, alors qu’il semble y avoir au moins une filiation.

Dans mes différents travaux, je ne suis jamais tombé sur cette problématique, sauf cette année, en préparant un cours sur l’histoire du développement durable. J’ai découvert un livre, écrit par un philosophe et théologien allemand, Georg Picht, le seul de cet auteur à avoir été traduit en français, intitulé « Réflexion au bord du gouffre » et publié en 1969 . Picht semble avoir eu son heure de gloire en France dans les années 1970 et ce livre a visiblement marqué certains esprits puisque de larges passages en sont repris dans l’introduction faite à l’occasion de la traduction et de la publication en France du fameux rapport Halte à la croissance du Club de Rome. Picht y développe des réflexions quasiment identiques à celles de Berger. C’est d’ailleurs assez bluffant : on y retrouve la même approche. Il part du constat que « grâce à la science et à la technique, les hommes détiennent [...] le pouvoir de détruire la vie sur terre » et qu’ils « ont donc conquis [...] la capacité de disposer de leur propre histoire ». Cela les rend responsables de leur avenir et les contraint « à anticiper l’avenir par une réflexion critique et contrôlée ». La grande différence avec Berger, c’est que Pitch propose comme solution de partir d’une forme d’utopie dite « raisonnée » ; il la considère comme le fondement d’une théorie de la société future, c’est-à-dire comme une méthode pour définir les conditions nécessaires d’un avenir souhaitable, qui permette de sortir de la simple extrapolation de tendances. Le livre en allemand s’intitule Der Mut zur Utopie, c’est-à-dire le courage de l’utopie . La prospective, la solution proposée par Gaston Berger, est quant à elle beaucoup plus concrète. D’ailleurs Berger n’a quasiment jamais utilisé le terme d’utopie. Seul Pierre Massé parlera, quoi que très rarement il faut dire, d’utopie « acceptable » .

En fait, le terme « utopie » comporte aujourd’hui une connotation très négative. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer sa faible utilisation par la prospective, qui s’inscrit dans une approche rationnelle de la décision, et donc en opposition formelle avec un discours utopique, c’est-à-dire, au mieux, naïf, voire simpliste, au pire, dangereux, et donc dans tous les cas inutile. Il semblerait que nous devons cette considération négative de l’utopie à Herbert Marcuse, qui la tenait pour impossible car justement non scientifique. Pourtant, cette situation n’a pas toujours existé. Dans ses travaux sur la prospective, Yves Barel considère l’utopie comme un processus de compréhension, c’est-à-dire de refus « de considérer un phénomène comme absolu, inchangeable » . Avec Raymond Ruyer, il pense que le propre de l’utopie était de faire se rencontrer un raisonnement scientifique et un rêve. On retrouvera plus tard cette idée aussi chez Michel Godet, qui voit dans la prospective un enjeu clair de réhabilitation de l’utopie, c’est-à-dire de réconciliation de l’imagination et de la raison. Mais, pour Barel, il y a une différence majeure entre l’utopie et la prospective : cette dernière ne peut absolument pas faire abstraction de son « applicabilité ». Encore, une fois, ce qui les distingue l’une de l’autre, c’est l’inscription de la prospective dans un processus décisionnel et donc rationnel. Ces différentes expressions montrent bien le caractère ambigu de l’utopie, que Paul Ricoeur a très bien souligné : elle est « à la fois une manière d’échapper à la logique de l’action par une construction extérieure à l’histoire, et une forme de protection contre toute espèce de vérification par une action concrète » .

Ce qui est intéressant, c’est que nous sentons aujourd’hui le besoin, peut-être imperceptible, mais bien réel, de sortir d’une rationalité outrancière, qui a atteint ses limites, et de certains de ses effets dévastateurs, par l’utopie. De nombreux territoires sont à la recherche de grands récits d’avenir, d’histoires à construire qui pourraient donner un sens commun aux habitants et les inscrire, préalablement au processus décisionnel, dans un processus quasiment d’adhésion. De plus en plus de réflexions sont lancées sur ce thème. Il y a derrière cette idée de rendre aux individus la part d’imaginaire que notre société, mécanique et désincarnée, a fait disparaître.

Qu’apporte le « foresight », cette pratique répandue dans les pays anglo-saxons, au nord de l’Europe et aux Etats-Unis ? Est-ce une autre façon de faire de la prospective ?

J’ai eu l’occasion de coordonner récemment un numéro de la revue Technological Forecasting and Social Change consacré aux différentes pratiques d’anticipation dans le monde occidental. À l’occasion de ce travail, j’ai pu constater quelques grandes lignes de fracture. À l’origine, il y avait bien deux principaux foyers des méthodes d’anticipation, radicalement différents, qui se sont développés après la Seconde Guerre mondiale : d’un côté, les États-Unis, avec des approches très avancées de prévision technologique développées dans un environnement principalement militaire ; de l’autre, la France, avec une attitude prospective fondée sur une critique de la décision, laissant une grande place à la liberté humaine et aux réflexions sur les finalités de l’action et les valeurs. Les pratiques se sont différenciées sur le terrain en fonction des contextes spécifiques et des débats propres à chaque pays. La première opposition concerne la signification même du terme « foresight ». Dans le style américain, elle se restreint à l’image d’un futur donné. Un bon exemple est donné par le rapport Brundtland sur le développement durable, publié en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies : le texte original en anglais utilise le mot « foresight » qui, dans la traduction française officielle, devient « intuition ». Dans cette perspective, « foresight » n’est pas utilisé pour désigner le processus, ni les outils associés, qui conduisent à la définition de cette image. Dans le style français, la prospective est considérée comme désignant à la fois un processus et le résultat de ce processus en termes d’action.

C’est la première opposition que vous identifiez. Quelle est la seconde ?

Cette première opposition constitue une part d’explication de la seconde, qui concerne la pratique de la prospective. Considérer le « foresight » uniquement comme un résultat permet d’envisager le rôle du prospectiviste comme celui de fournir à des bénéficiaires donnés des images de futurs donnés, sans que ces derniers accordent une quelconque importance aux moyens mis en œuvre pour les établir.

Cette posture a deux conséquences importantes. Premièrement, le processus de création de ces visions d’avenir, même s’il est transparent pour le bénéficiaire, est du domaine unique du « futuriste ». Le bénéficiaire ne participe pas à la réalisation de ce travail. Cet aspect représente certainement l’opposition la plus forte avec le style français. Pour la prospective, il est fondamental que les bénéficiaires soient eux-mêmes les producteurs. Le rôle du prospectiviste n’est pas de penser le futur à la place de l’organisation à laquelle il apporte ses compétences, mais de l’accompagner, grâce à son expérience et à sa connaissance des méthodes, dans un processus d’apprentissage et de changement organisationnel qui mêle imagination et rigueur.

Mais, cette opposition radicale ne peut bien se comprendre qu’en regard de la seconde conséquence : considérer le « foresight » simplement comme un résultat n’implique aucune relation directe avec la prise de décision et la préparation de l’action : le bénéficiaire reçoit simplement ces visions qui vont lui permettre de modifier son état de conscience d’une situation donnée. L’approche de planification par scénarios mise au point par Pierre Wack au sein de la Shell dans les années 1970 répondait à ce principe : il s’agissait avant tout de marquer les esprits des dirigeants pour, une fois encore, leur faire prendre conscience d’autres futurs possibles. Mais, lorsque le style américain parle de « strategic foresight », il ne s’agit pas d’un quelconque rapport avec l’élaboration de la stratégie, mais du fait que son horizon de travail est simplement supérieur à celui de planification opérationnelle. Dans le style français, c’est justement parce que la prospective est directement reliée à l’action qu’elle est stratégique : au sein d’une organisation, l’étude des futurs possibles et souhaitables en eux-mêmes n’a pas d’intérêt si elle n’est pas destinée à influencer concrètement l’action. Et pour s’assurer que la stratégie soit la plus adéquate possible aux réalités actuelles et à venir de l’organisation, elle doit être partagée et reposer sur une connaissance intime des dynamiques de l’environnement.

Une troisième branche est apparue plus tardivement, à partir des années 80, en Grande-Bretagne ; il s’agissait d’offrir un nouvel outil aux pays européens pour leur permettre d’orienter les recherches et de planifier les futurs développements technologiques (« technology foresight »). Cette approche va mettre en valeur l’importance de la participation des parties prenantes dans l’acceptation, et donc la diffusion, des technologies. Mais aussi, plus largement, du débat et de la nécessité de l’implication des futurs utilisateurs.

Nous revenons à la question du « qui participe ? » à la prospective. En la matière, j’imagine que le changement est net entre le début de la prospective et les pratiques actuelles…

Oui, cette question de la participation permet d’établir une différence assez nette entre les pratiques des années 1960 et celles des années 1990. La prospective appliquée par Gaston Berger au sein du Centre international de prospective, fondé en 1957, était, je vous l’ai dit, très élitiste : elle rassemblait exclusivement des savants, des hauts fonctionnaires et des cadres dirigeants de grandes entreprises, pour la plupart parisiens, et aboutissait à des rapports sur des sujets définis par Berger lui-même, publiés au sein de la revue Prospective, parfois présentés dans le cadre de colloques. Dans cette manière de faire, il n’y avait ni articulation directe avec l’action, ni interaction avec les citoyens. À la fin des années 60, à l’occasion de la réalisation des scénarios d’évolution de la France à l’horizon 2000 réalisés pour la Datar, la question de la confrontation avec l’opinion publique s’est posée. Jean Stoetzel a importé en France, et diffusé via l’IFOP, les techniques américaines de sondage. La télévision se développe. Lorsqu’il est suggéré à Jérôme Monod, alors délégué de la Datar, d’impliquer directement « l’homme de la rue » dans le cadre de simulations, voire de jeux télévisés, au cours desquels les citoyens pourraient déclarer leurs préférences pour un scénario d’avenir ou un autre, la réaction est immédiatement négative : établir un contact direct ne paraît alors pas souhaitable .

Aujourd’hui, associer le plus largement possible les individus à la formalisation d’un futur souhaitable, et plus globalement au processus de décision en lui-même, qu’il soit public ou privé, est devenu un véritable leitmotiv, dans les territoires comme dans les entreprises. Mais, au-delà du discours, la mise en œuvre concrète de ce principe reste rare. Nous retrouvons cette exigence de mobilisation, d’appropriation ou de participation aussi bien dans la prospective stratégique que dans la prospective du présent. Ricoeur, qui a été impliqué dans un grand exercice de prospective national mené au Plan par Pierre Massé au début des années 1960, considérait que, compte tenu de la portée de ces démarches pour l’avenir du pays, les citoyens devraient être systématiquement associés aux choix. Il en faisait une question de responsabilité. Mais, dans les faits, la pratique reste très difficile : comment associer les citoyens ? Y a-t-il des limites à la participation ? Etc.

Quels seraient les changements les plus importants dans la prospective en France depuis dix ou quinze ans ? La façon dont les territoires se réapproprient la prospective et la mettent en œuvre ?

Il y a un regain visible pour la prospective depuis quelque temps. Sans doute en relation avec la crise globale et structurelle que nous vivons et qui pousse à la réinvention, dans tous les domaines. J’ai l’impression que le processus est global, il concerne les territoires comme les entreprises et les individus… Tout le monde cherche à réinventer. D’autres approches, comme le courant du design, cherchent à répondre à ce besoin avec des méthodes particulières. Le principal argument mis en avant par les designers c’est que le design peut tout réinventer, jusqu’aux services publics, car leur métier est de concevoir. Ils cherchent à appliquer au monde des idées des approches qui, à l’origine concernent essentiellement les produits industriels. Il y a aujourd’hui un véritable « coup d’État » des designers, au niveau européen, sur le domaine de l’innovation.

La prospective répond aussi à ces besoins, ce qui explique sans doute la raison pour laquelle elle trouve beaucoup d’écho et fait un net retour en force, en particulier dans l’action publique. Cet impératif global de tout réinventer pousse les uns et les autres à trouver des moyens adaptés. Ce qui fait la force et l’intérêt actuel de la prospective c’est son orientation vers les valeurs. Elle permet de réfléchir sur les finalités de nos organisations, et donc de notre société, alors que des méthodes plus formelles visent avant tout une simple efficacité des moyens. Si vous suivez la méthode prospective, non formelle, initiée par la philosophie concrète de Gaston Berger, vous aboutissez forcément à vous poser des questions de finalité : le « pour quoi faire ? » avant le « comment faire ? ». La première étape de cette approche passe d’ailleurs par la déconstruction des principales représentations du monde en vigueur dans les organisations, nécessaire préalable à toute démarche prospective, destinée à faire tomber les automatismes qui brident l’imagination et l’innovation et à éveiller les consciences.