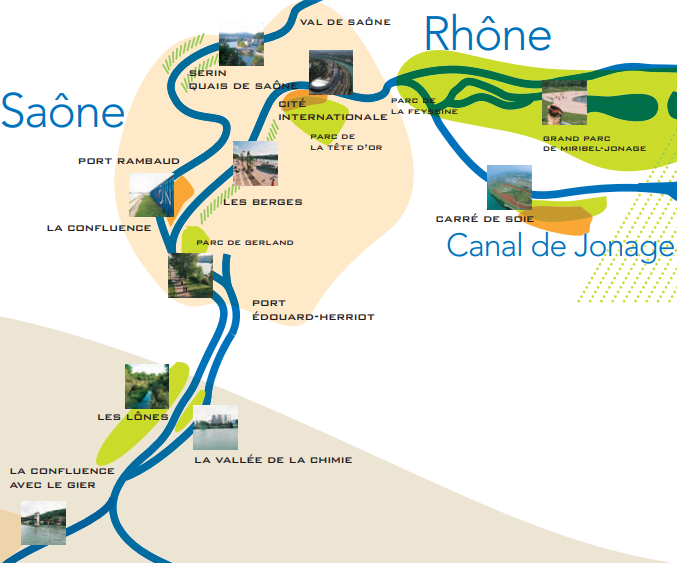

Les fleuves semblent refléter l’idée que les Lyonnais et plus largement les habitants de la communauté urbaine se font de leur ville et de leur devenir. Tour à tour sources d’alimentation en eau potable et d’inondations, voies d’évacuation des eaux usées, zones industrielles et éléments naturels voire espaces verts, pôles d’attraction touristique et axes de structuration locale, liens avec la Méditerranée mais aussi avec l’Europe du nord, le Rhône et la Saône paraissent à la fois être à l’origine de la ville, contribuer à son fonctionnement et assumer toutes ses ambitions. La ville veut se transformer. Que cela ne tienne : ce sont les fleuves qu’il faut mettre en chantier. À charge pour ces aménagements de signifier aux habitants ce qu’ils sont devenus parce qu’ils le verront et parce que d’autres, étrangers à la ville, leur en renverront les reflets. Rappelons que l’identité n’est jamais donnée une fois pour toute ; elle se négocie continuellement dans la relation à autrui.

Les fleuves et les rivières sont certes des espaces naturels imposants, mais ils n’existent dans une ville que si les habitants leur confèrent une position, un rôle. Les destinés des fleuves et des rivières sont loin de se valoir : obstacles au bon déroulement des activités urbaines, ou insalubres, ils sont recouverts (voir la Rize à Villeurbanne ou une partie de la Leysse à Chambéry ou encore la Dimbovitsa qui, à Bucarest, est recouverte d’une rivière artificielle) ; friches, ils sont le lieu des aventures, des trafics ; frontières1, ils peuvent renforcer la distance sociale ou politique avec l’autre rive ; scènes locales, ils se prêtent, comme dans le cas des joutes, aux spectacles de la dynamique sociale ; hauts lieux, ils donnent sens à des sociétés qui s’ancrent ainsi dans un amalgame de nature et de culture. Et chaque fois les aménagements signifient une certaine conception de la ville.

Si la ville change c’est bien parce que les élus, les habitants (à la fois résidants et acteurs économiques), les touristes la font changer. Non seulement parce qu’ils engagent ou entérinent des travaux mais parce qu’ils changent d’itinéraires, investissent de nouveaux lieux et, de manière plus générale, se comportent différemment. Ainsi les volontés de partition du territoire selon un modèle communautaire semblent céder le pas à une vision plus dynamique de l’urbain (l’urbanité ne l’oublions pas dit l’aisance dans la relation à autrui). Les grands axes traversant, les culs-de-sac et ces aménagements qui produisent de la rupture et de l’enfermement sont retravaillés pour favoriser la continuité au sein de la ville qui devient le symbole de la variété et de la diversité des époques, des architectures, des activités, des cultures. Et les fleuves se trouvent pris dans cette logique de recomposition.

À ce titre, l’inscription du site historique de Lyon (les deux collines, les deux fleuves et le confluent) au patrimoine mondial de l’UNESCO peut contribuer à renouveler la conception des fleuves et de leurs berges qu’en ont les habitants. Dans ce cadre, les fleuves pourraient devenir des hauts lieux c’est-à-dire des espaces indéterminés et ouverts, à la fois centraux et périphériques, situés au centre de la ville et pourtant espaces de mise à distance et d’éloignement. Ce serait ainsi un patrimoine vivant parce que commun à de multiples pratiques, nimbés de cette sacralité propre aux éléments naturels, chargés d’histoire et d’imaginaire ; vivant aussi car toujours changeant, fluctuant et ne pétrifiant pas ses visiteurs.

Mais les habitants de la communauté urbaine n’ont-ils pas abandonné les espaces publics ? Et par là les fleuves qui sont de ceux-ci au même titre que les places, boulevards et autres lieux de rencontres, de déambulations, de flâneries et de défilé où l’on vient voir et se montrer. S’agit-il d’un désintéressement pour la chose publique, d’un éloignement du collectif et d’un repli sur soi, d’un effet pervers d’un certain mode de gestion des flux automobiles ou d’un désinvestissement des fleuves et des activités nautiques ? Lorsqu’un espace n’est plus vécu, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus le lieu ou l’objet de pratiques, il est marginalisé et peut devenir inquiétant.

En revanche, certains sites génèrent une multitude d’activités et ainsi se rassemblent les adeptes de la petite foulée et de l’étirement, les flâneurs et autres dragueurs, les attablés qui sirotent un rafraîchissement ou un grog selon la saison, les vendeurs de colifichets et tous les autres. Je pense au front de mer de la ville de Fortaleza dans le Nordeste du Brésil où, en fin de journée, converge un grand nombre d’habitants. Qu’ils soient motivés par la curiosité pour la ville et ses habitants, par quelque délassement ou mise en appétit, par l’espoir de faire une rencontre, ces défilés dénotent un certain investissement dans la ville, un attachement aux lieux et aux êtres. Et parce que ces comportements sont empreints de sentiments, parlons d’attachement plutôt que d’appropriation à propos de la relation que des individus entretiennent avec des lieux, des sites et des monuments.

Quittons le registre de réglementation des espaces, pour celui des affects car ces lieux sont - généralement - publics et - en principe - inaliénables. Le mot a son importance car, encore une fois, il exprime une certaine conception du monde qui ne peut être étrangère aux façons de faire et d’aménager. Cependant, les fleuves doivent être dignes d’attachement. Ils doivent faire rêver, laisser entrevoir un autre monde, se situer au-delà du quotidien... et surtout qu’ils n’apparaissent pas comme des lieux dés/affectés, pas aimables et dans agréable. Ils ne seront de véritables espaces publics que lorsqu’ils seront le point de convergence entre différentes perspectives : géographique, historique, économique, sociale et politique, voire artistique, et que l’on pourra dire à leur propos que c’est bien évidemment tout ça mais aussi quelque chose d’autre. Et peut-être est-ce cela qu’exprime Alfred North Whitehead2 à travers ces lignes ? « Les idéaux se forment autour de ces deux notions de permanence et de flux. Dans le flux inévitable, quelque chose demeure ; dans la permanence la plus accablante, s’échappe un élément qui devient flux.

On ne peut se saisir de la permanence qu’à partir du flux et le moment qui passe ne trouve d’intensité adéquate qu’à se soumettre à la permanence. Ceux qui veulent dissocier ces deux éléments ne parviendront jamais à interpréter les faits les plus évidents. [...] La réalisation de l’artiste n’est pas seulement parfaite parce qu’elle illustre ce qui est atemporel en tant qu’abstraction. Elle fait bien davantage : elle implante l’éternel dans ce qui, par essence est éphémère. Le moment parfait ne s’évanouit pas dans l’écoulement du temps. Le temps a donc perdu son caractère de “perpétuel dépérir“ ; il devient “l’image mobile de l’éternité“ ».

1 - Voir les actes du séminaire organisé et publiés par la Maison du Rhône à Givors « La frontière : unir-diviser », février 1993

2 - Whitehead A. N. (1929) Procès et réalité. Essai de cosmologie, Editions Gallimard, 1995, 520-521