Un vieux débat qui n’est pas encore clôt : le rôle des inégalités dans la dynamique économique

Les économistes orthodoxes considèrent les inégalités comme un facteur de croissance…

Dans son ouvrage The cost of inequality, mais aussi dans une série d’articles publiés pour le compte de l’OCDE au début des années 2010, l’économiste Stewart Lansley (2012 ; 2012b) rappelle les raisons pour lesquelles la question des inégalités est restée relativement secondaire dans les débats économiques jusqu’à la crise de 2008. Résumant la pensée de Lansley, Martin Anota (2012) expose ainsi la situation : « Ce manque d’intérêt de la part des théoriciens orthodoxes s’explique par leur certitude que les inégalités sont une condition nécessaire à l’efficacité économique. L’accélération de la croissance et la réduction des inégalités s’excluraient l’une l’autre. Cette vision orthodoxe émergea lors de la crise des années soixante-dix et participa à faire apparaître celle-ci comme la conséquence d’une trop grande recherche d’égalité ; une dose accrue d’inégalités pousserait les économies sur un sentier de croissance ».

Mise en application dès la fin des années soixante-dix (sans pour autant générer la croissance espérée),cette théorie libérale va alors se traduire par un double phénomène de dérégulation et de financiarisation de l’économie qui a rapidement généré un accroissement de la rémunération du capital au détriment du travail… avec comme effet direct l’augmentation considérable des inégalités. Cet accroissement n’a toutefois pas préoccupé les économistes dominants, qui sont de leur côté restés persuadés des vertus positives des inégalités sur la croissance.

Mais de plus en plus d’analystes pensent au contraire que les inégalités grandissantes ont joué un rôle central dans la crise, notamment en réduisant les revenus du travail et en affaiblissant la demande.

Les choses vont toutefois changer au début des années 2010, lorsque les analyses des économistes hétérodoxes sur les effets déstabilisateurs des inégalités vont progressivement convaincre les institutions financières internationales. Ce que démontrent notamment ces économistes, souvent inspirés de la pensée keynésienne, c’est que l’affaiblissement des salaires au détriment de la rémunération du capital a entraîné une baisse des revenus dédiés à la consommation. D’où un affaiblissement de la demande : moins d’argent est dépensé. Stewart Linsley résume la situation en disant que « la théorie dominante lors de ces trois dernières décennies a échoué à saisir comment fonctionne l’économie. La demande dans la plupart des économies est induite par les salaires et non par les profits. Une plus faible part des revenus du travail affaiblit donc la croissance. L’expérience de ces cent dernières années démontre que les fluctuations du cycle d’affaires sont atténuées dans les sociétés les plus égalitaires, tandis qu’elles sont amplifiées dans les sociétés les plus polarisées. Une trop forte déformation de la valeur ajoutée en faveur des plus hauts revenus entraîne une déprime de la demande, une hausse de l’endettement et une appréciation des prix d’actifs propres à générer une crise. » (Anota, 2012).

Zoom sur les inégalités au cœur de la crise financière de 2007-08 ?

Au tournant des années 2010, une poignée d’économistes proches du FMI ou de l’OCDE tels Raghuram Rajan (2010), Stewart Lansley (2011) ou encore Michael Kumhof & Romain Rancière (2011) commencèrent à montrer que la crise financière et économique de 2007-08 était directement liée à la montée des inégalités au sein des pays développés. Rapidement rejoints par d’autres économistes de renom, comme Paul Krugman, Joseph Stiglitz (2012) ou encore Thomas Piketty, ces auteurs décrivent un phénomène que l’on peut tenter de résumer en quatre étapes :

1. L’accroissement de la rémunération du capital au détriment du travail…

La première étape a consisté en un déséquilibre croissant entre la rémunération des facteurs de production que sont le travail et le capital, conséquence directe des politiques libérales menées à partir de la fin des années 1970, consacrées par une financiarisation grandissante de l’économie. A titre d’exemple, la part du revenu du travail dans la valeur ajoutée se situait en Grande-Bretagne à plus de 60 % durant l’après-guerre, avant de descendre aux alentours de 53% à la fin des années 2000. Et la part du travail fut encore davantage réduite aux Etats-Unis durant la même période.

2. …entraîne l’accroissement des inégalités…

La seconde étape fut l’accroissement des inégalités, conséquence de l’appauvrissement d’une partie des travailleurs – symbolisée par l’apparition du phénomène des travailleurs pauvres – et de l’accroissement concomitant des revenus tirés du capital. Aux Etats-Unis par exemple, tandis que le pouvoir d’achat stagnait ou se réduisait pour les plus pauvres, la part du revenu national détenue par les cinq centiles supérieurs passait de 22 à 34 % entre 1983 et 2007 (soit une progression proche de celle observée entre 1920 et 1928).

3. …qui est d’abord compensé par l’accroissement de la dette privée des ménages…

La troisième étape a consisté en un endettement massif des ménages, largement encouragé par les politiques publiques. Car afin de maintenir un niveau élevé de consommation dans un contexte de stagnation ou de régression des revenus de la majorité des ménages, la solution proposée a alors consisté à favoriser l’endettement privé. Aux Etats-Unis, l’endettement des ménages (rapporté au PIB) a ainsi doublé entre 1983 et 2008. En Grande-Bretagne, il a triplé sur la même période. Mais ceci de manière très inégale, puisqu’aux USA la dette des 20% les plus riches s’est allégée tandis que celle des 80% restant s’est considérablement alourdie, passant de 60 à 140% du revenu national. « Les classes populaires et moyennes se sont donc massivement endettées, tandis que les ménages aisés se désendettaient. Les premiers ont trouvé dans l’endettement une manière de faire face à la stagnation de leurs revenus et de maintenir leur niveau de vie, tandis que les seconds accumulèrent de plus en plus d’actifs et notamment des actifs adossés sur les prêts délivrés aux premiers. » (Anota, 2012b).

4. …jusqu’à explosion de la bulle spéculative. Enfin, Martin Anota rappelle que« la plus grande concentration des revenus mena à l’apparition d’une vague massive de capitaux extrêmement mobile au niveau international » qui « auraient dû conduire selon les théoriciens orthodoxes à un boom dans l’investissement productif ; en fait, l’érosion des niveaux de vie et l’accumulation d’excédents de liquidités mondiales furent à l’origine des bulles spéculatives qui firent vaciller l’économie globale ». (Anota, 2012).

Comme le note Gilles Raveaud (2011), le plus surprenant dans la description de ces phénomènes, c’est sans doute que, aujourd’hui… « ce sont des économistes du FMI qui le disent ». Forts de cette analyse, certains vont alors proposer de faire de la lutte contre les inégalités la priorité des politiques économiques. Et leur argumentaire semble alors d’autant plus pertinent que, dans le même temps, d’autres auteurs constatent la dimension systémique des inégalités non seulement sur l’économie, mais sur la société toute entière…

Les inégalités ont-elles un effet systémique sur la société ?

D’autres auteurs ont montré que les inégalités avaient des effets néfastes et systémiques sur de nombreux aspects de la société : santé physique, santé mentale, violence, crimes…

C’est sans doute Kate Pickett et Richard Wilkinson (2009) qui ont le mieux décrit la dimension systémique des inégalités. Dans le courant des années 2000, ces deux épidémiologistes se sont intéressés aux liens entre santé et niveaux de vie. Ils ont alors constaté que, parmi les pays riches, l’espérance de vie n’était pas directement corrélée à la moyenne des niveaux de revenus. Ils ont en revanche constaté qu’il existait, à l’intérieur de ces pays, de grosses différences entre classes sociales : par exemple, au Royaume-Uni, les 5% des plus démunis ont une espérance de vie inférieure de presque 8 années par rapport à celle des 5% les plus riches. Pickett et Wilkinson en ont alors déduit que le facteur déterminant de la santé d’une population n’était pas la richesse moyenne, mais la répartition de cette dernière.

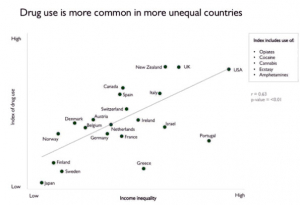

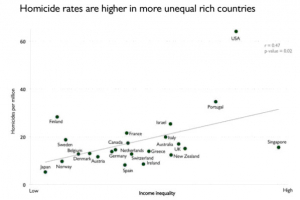

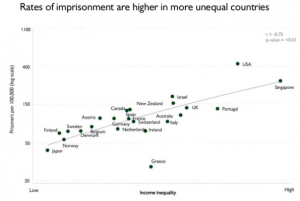

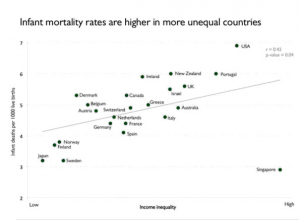

Les deux auteurs ont alors élargi leur recherche en s’intéressant à de nombreux autres facteurs témoignant de la santé d’une société : la consommation de drogues, le taux d’homicides, le taux d’emprisonnement, la mortalité infantile, la mobilité sociale, le bien-être des enfants ou encore l’éducation. Et leur découverte est assez impressionnante puisque, en utilisant les bases de données internationales, ils ont alors pu révéler pour chacun des ces enjeux de société des corrélations assez nettes entre « mal-être » et « inégalités ».

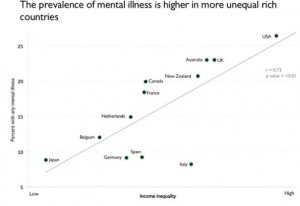

Zoom sur les liens entre inégalités de revenus et bien-être au sein des pays développés en quelques graphiques (source : Pickett & Wilkinson, 2009)

Toxicomanie, homicides, taux d’emprisonnement, mortalité infantile, maladies mentales, obésité… Kate Pickett et Richard Wilkinson ont multiplié les études statistiques afin de révéler les corrélations entre inégalités de revenus et bien-être. Dans leur ouvrage The Spirit Level, leur constat semble limpide : plus une société est égalitaire, et mieux ses habitants se portent.

…Les inégalités constitueraient donc une sorte de « force directrice » sur laquelle le fait d’agir pourrait avoir de multiples effets.

Évidemment, pour chacune des thématiques abordées par les auteurs, il est possible d’invoquer de nombreuses autres raisons pour lesquelles des écarts peuvent exister entre les pays développés – c’est ce que de nombreux critiques n’ont d’ailleurs pas manqué de remarquer. Par exemple, la stagnation de l’espérance de vie aux Etats-Unis peut également s’expliquer par la prévalence de l’obésité. L’ONG The Equality Trust rappelle toutefois que des dizaines de publications académiques sont venues conforter les observations de Kate Pickett et Richard Wilkinson, et que la principale incertitude concerne aujourd’hui les mécanismes expliquant cette relation entre inégalités et espérance de vie.

Mais surtout, ce qui rend l’argument de Kate Pickett et Richard Wilkinson intéressant, c’est précisément sa dimension transversale. « Si vous écartez les inégalités » explique par exemple Richard Wilkinson (2013) « quelle est la raison pour laquelle selon vous les Etats-Unis ont une espérance de vie plus basse que la plupart des autres pays développés ? Mais aussi plus de prisonniers ? Plus de violence ? Plus de naissances chez les adolescentes ? Plus de problèmes psychiatriques ? Et pourquoi des pays comme les pays scandinaves ont de bien meilleurs résultats sur tous ces tableaux ? Il est très difficile de trouver une autre cause qui aurait une influence sur autant de maux différents ». Autrement dit, contrairement à d’autres facteurs, les inégalités auraient un effet systémique délétère sur l’ensemble de la société. Il s’agirait donc d’une « force directrice » sur laquelle le fait d’agir aurait des effets démultiplicateurs… ou encore, pour reprendre un terme de systémique, des « rétroactions positives ».

Des inégalités qui coûtent cher…

Les études citées précédemment sont construites en utilisant de nombreux indicateurs. Mais pour asseoir plus fortement encore leurs analyses, certains ont parfois cherché à convaincre par le filtre de la monétarisation. Ainsi, en montrant quels étaient les coûts des inégalités, ces analystes pensaient pouvoir rendre compte de la multiplicité des impacts des inégalités à travers un seul et même chiffre.

En Grande-Bretagne, l’ONG The Equality Trust a notamment réalisé un tel travail en 2014. Le principe général consiste à observer la différence de performance entre la médiane des pays développés et la Grande-Bretage. Grosso modo, l’hypothèse – certes discutable – consiste alors à imaginer que, en réduisant les inégalités à hauteur de la médiane des pays développés, la Grande-Bretagne atteindrait un niveau de « performance sociale » équivalant à la moyenne de ces mêmes pays. Sur cette base, l’ONG a réalisé des estimations quant aux coûts évités pour la société – par exemple, si l’espérance de vie en bonne santé était améliorée, les coûts associés aux soins seraient réduits. En appliquant cette méthode non seulement à la santé physique, mais aussi à la santé mentale, aux crimes commis et au taux d’emprisonnement, l’ONG estime le coût des inégalités à environ 39 milliards de livres par an… soit l’équivalent des dépenses militaires de la Grande-Bretagne (Inequality Trust, 2014).

Quelques années plus tôt, la New Economics Foundation (NEF, 2009) avait réalisé un exercice plus ambitieux encore, consistant à estimer les économies générées à la fois pour l’Etat britannique et pour ses citoyens, en prenant cette fois-ci en compte davantage de facteurs sociaux et, surtout, en prenant comme référence un pays particulièrement égalitaire : le Danemark. En adoptant une démarche prospective à l’horizon 2050, la NEF estimait qu’une telle réduction des inégalités produirait des économies cumulées de 3.655 milliards de livres sur 40 ans… soit une moyenne d’environ 90 milliards de livres par an.

Dans les deux cas, on peut toutefois se demander si l’exercice n’est pas un peu vain. Car après tout, peut-on réellement calculer le coût des inégalités ? L’ONG The Equality Trust tranche la question en tirant l’argument en sa faveur : « ces montants ne font qu’effleurer la surface du coût réel des inégalités. Car de nombreux coûts associés à l’inégalité restent incalculables ». Mais l’argument est alors réversible : on peut se demander si ceux qui défendent les inégalités comme moteur de croissance ne pourraient pas à leur tour estimer le coût d’une trop grande équité… et obtenir des résultats bien différents !

Zoom sur des chiffres et des arguments qui font débat

Ceux qui avancent les chiffres que nous avons présenté jusque là sont bien souvent les premiers à s’en servir pour militer en faveur d’une politique de lutte active contre les inégalités. Il en va ainsi des économistes cités dans la première partie (Jospeh Stiglitz ou Thomas Piketty notamment), mais plus encore de Kate Pickett et Richard Wilkinson, qui n’ont pas hésité à franchir le cap du militantisme en créant l’ONG The Equality Trust.

Dans le même temps, certaines voix critiques se font entendre. Tout d’abord, si personne ne remet en cause l’accroissement des inégalités de revenu au sein de la plupart des pays riches, certains doutent encore du rôle central que ces inégalités ont pu jouer dans le déclenchement de la crise économique et financière de 2007-08. Gilles Raveaud (2011) cite par exemple Edward Glaeser pour qui « la hausse des inégalités a été progressive, sans accélération avant la crise » et qui montre que « les zones dans lesquelles les prix des logements ont le plus augmenté sont celles où les inégalités ont diminué ». Ce qui prouverait selon lui que « la hausse des inégalités ne peut pas être la cause première de la bulle immobilière qui a déclenché la crise financière puis la récession. » Le débat académique ne semble donc pas encore totalement clôt.

Les critiques sont sans doute plus vives encore concernant les travaux de Kate Pickett et Richard Wilkinson. La publication de leur ouvrage a provoqué de nombreuses réactions du côté des conservateurs, dont un livre de critiques très acerbe rédigé par Christopher Snowden. Ce dernier reproche notamment aux auteurs de ne retenir que les données qui accréditent leurs théories, ou encore de mélanger sans cesse corrélation et causalité (Snowden, 2010). Quant aux estimations monétaires réalisées par The Equality Trust, elles subissent inévitablement les critiques traditionnellement attribuées à ce genre d’exercice : hypothèses critiquables, approximations multiples…

Plus inattendues, certaines critiques viennent également du côté de certains partisans d’un retour à davantage d’égalité, qui considèrent les travaux de Kate Pickett et Richard Wilkinson comme trop ouvertement utilitaristes. Sans en faire véritablement un reproche, Christophe Bouillaud (Journet, 2013) remarque que le livre de Pickett et Wilkinson « n’est pas un ouvrage gauchiste, mais utilitariste et positiviste, en ce sens qu’il (…) s’appuie sur le calcul des plaisirs et des peines : que cela plaise ou non, l’égalité serait efficace parce que permettant de considérables économies sociales ». Finalement, l’argument est aussi utilitariste que celui mobilisé par les néoclassiques qui justifient les inégalités du fait de leur supposée vertu économique…

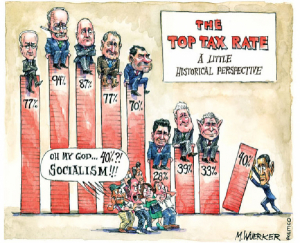

La difficulté de passer du constat chiffré à l’action…

Au final, on retiendra que la question des inégalités est revenue au centre des débats économiques et politiques au gré de la crise, et ce sur la base d’une multitude de données chiffrées et d’évaluations. Celles-ci sont semble-t-il progressivement parvenues à persuader le plus grand nombre du rôle central des inégalités dans les dynamiques économiques et sociales. Pour autant, les injonctions à réduire les inégalités – notamment en rétablissant une progressivité plus importante de la fiscalité – ne sont pas parvenues à convaincre le pouvoir politique. Le refus de Thomas Piketty d’accepter la légion d’honneur a sans doute été, de ce point de vue, le fait médiatique le plus symptomatique de cette rupture en France, puisque l’économiste vedette a profité de l’occasion pour se plaindre de ne pas être entendu par le gouvernement français sur la question des inégalités et de la fiscalité (Roger, 2015). Comme quoi, les chiffres ne suffisent pas toujours à convaincre…