En quoi consiste le travail d’un conseiller de synthèse ? Apporter au dirigeant les informations qui lui permettront de faire les bons choix ?

Comme le suggère l’étymologie, le rôle du dirigeant, quel que soit le groupe dont il a la charge, est de conduire. Il est bien autre chose qu’un coordinateur ou qu’un animateur. Il est forcément libre. Il lui revient d’imaginer ce qu’il faut faire. Il lui revient d’opérer une synthèse, forcément personnelle, à partir d’éléments objectifs mais aussi de sa sensibilité au monde et de son expérience. C’est de tous les temps. Mais les circonstances propres à notre époque le rendent critique. Votre « patron » est, si je comprends bien, le président de la Communauté urbaine de Lyon : je suis sûr qu’il se réveille de temps en temps la nuit en se demandant : « qu’est-ce que je vais faire ? ».

André Gros, dans l’immédiat après-guerre, était un proche de quelques-uns des chefs d’entreprise qui avaient la responsabilité de reconstruire l’économie du pays : Raoul Dautry, président de la SNCF, Arnaud de Vogüe, président de Saint-Gobain, Raoul de Vitry, président de Péchiney… et je n’oublie pas son ami lyonnais Georges Villiers, qui deviendra peu après le président du CNPF (ancien nom du MEDEF).

André Gros avait perçu le besoin de beaucoup de dirigeants de pouvoir penser tout haut, dans la durée, avec quelqu’un autant au courant qu’eux des affaires du monde, ne cherchant pas à les influencer, familier ou non de leur univers professionnel, et vraiment libre. C’est ainsi qu’il a inventé ce beau métier de conseiller de synthèse, longtemps incompris, sauf de quelques-uns qui le connaissaient et en savaient la nécessité.

Comment se fait le lien avec la prospective et la pensée de Gaston Berger ?

Vous pouvez lire sur notre site (www.prospective.fr rubrique Bibliothèque) le compte-rendu par André Gros lui-même de sa rencontre, aux si importantes conséquences, avec Gaston Berger.

Né en 1896 à Saint-Louis du Sénégal, Gaston Berger s’était formé à la philosophie au lendemain de la Première Guerre mondiale à l’université d’Aix auprès de deux maîtres illustres de l’époque, René Le Senne et Maurice Blondel. Ce dernier a été le premier philosophe à traiter de l’avenir et de l’action, son influence sur la pensée de Gaston Berger a été essentielle, tout comme l’ont été celles d’Henri Bergson et d’Edmond Husserl, dont Berger a été le premier traducteur en français.

Pourquoi, une fois par mois des années durant, dans le cadre du Centre international de prospective (CIP), se sont réunis autour de Gaston Berger les plus illustres dirigeants de l’époque, des hommes dont les noms nous restent familiers : Louis Armand, qui a réinventé la SNCF; François Bloch-Lainé, dont l’œuvre économique et sociale à la tête de la Caisse des Dépôts n’est pas oubliée ; Pierre Massé, l’homme du renouveau de la pensée publique en matière économique ; avec eux, des patrons du privé (pour se replacer dans l’époque, il faut se souvenir que longtemps seuls des chefs d’entreprises publiques étaient admis à travailler dans les commissions du Plan), ainsi que des chercheurs comme Georges Balandier ou le prix Nobel André Cournand? Il fallait que les raisons soient fortes. J’en vois trois.

Gaston Berger, avec la prospective, incarnait quelque chose de neuf et de fort : l’intuition d’un changement d’époque inédit, beaucoup de références antérieures devenant caduques ; l’idée qu’il faut « reposer les problèmes en termes nouveaux, essayer des chemins où personne ne s’est encore engagé ». Une approche des enjeux par la pratique : « l’avenir est moins à découvrir qu’à inventer ». Et une référence véritable, c'est-à-dire ni lyrique, ni académique : le souci de la personne.

L’autorité de Gaston Berger leur apportait la caution qui ne pouvait plus venir des pouvoirs publics ou du Plan, les uns et les autres encore bloqués sur les concepts et les manières de faire d’hier (rôle prééminent de l’Etat dans la conduite de l’économie, priorité à l’industrie lourde, centralisme économique, recherche constante du consensus, réformisme). Elle légitimait leurs intuitions et leurs projets : la planète allait s’ouvrir aux échanges, à la frilosité du pré carré il fallait substituer « la référence de l’avenir ».

Enfin, la prospective était une manière de se centrer sur les vraies questions : quelle appréhension du monde, quels systèmes de références, que souhaiter et comment l’entreprendre… ? On perçoit bien là la signification de ce mot de Gaston Berger : « le chef d’entreprise est un philosophe en action ».

Tout cela s’est déroulé sur un temps très bref…

Tout ce qui s’est fait au temps du Centre international de prospective a été mis en œuvre pendant toute la décennie 1960 et avec une particulière énergie sous la présidence Pompidou, à compter de 1969.

La mort accidentelle de Gaston Berger en 1961 a marqué un tournant. Les orientations étant désormais en place, les priorités se déplaçaient vers la mise en œuvre. De prestigieux cabinets américains de stratégie venaient de débarquer en France. La réflexion généraliste sur l’avenir à préparer par les dirigeants n’avait plus sa place. Le courant de la prospective a disparu, remplacé par de vagues éclairages de l’avenir lointain, assurés le plus souvent par des experts ou les stratèges des cabinets de conseil.

Curieusement, la situation actuelle me rappelle ce précédent. La démarche stratégique est à son tour en débat, dans un environnement si incertain. Et je vois bien combien les idées de Gaston Berger et de son entourage sont en train de ressurgir sous l’emballage de la stratégie.

Comment percevez-vous le statut des méthodes dans la prospective ?

Après Gaston Berger, quelques-uns ont cherché à poursuivre sa réflexion humaniste et prospective.

Mais une autre démarche est apparue, encouragée par Pierre Massé, qui estimait qu’il fallait « équiper » la réflexion prospective par des méthodes. Avec l’appui d’économistes, d’économètres, de statisticiens, de sociologues, s’est ainsi mise en place une prospective technicienne, par domaine, par territoire, par discipline. Celle-ci s’est développée au point qu’aujourd’hui, quand il est question de prospective, c’est à elle qu’on pense. Elle développe des pratiques ad hoc, cultive les méthodologies et les scénarios, guette les signaux forts ou faibles, s’appuie sur toutes formes de consultations et d’expertises... C’est dans les collectivités territoriales et des entreprises publiques que cette prospective a trouvé son lieu d’élection. C’est elle qui est enseignée dans les universités.

J’éprouve la plus grande estime pour ceux qui la pratiquent, je connais très bien certains d’entre eux. Mais cette démarche me pose problème : elle fait trop confiance à la statistique, qui est pour moi la science de l’évitement de l’essentiel (voyez Fukushima) ; elle n’a pas su reconquérir le monde des entreprises, perdu depuis Gaston Berger ; et elle a sans doute un peu perdu de sa vocation humaniste, ce qui explique par ailleurs qu’elle peut être si accueillante vis-à-vis des idées à la mode.

Selon un schéma classique, la prospective explore l’univers des possibles, puis recherche l’avenir souhaitable. J’ai l’impression qu’aujourd’hui, la réflexion sur le souhaitable prend le dessus. A-t-on renoncé à l’idée d’éclairer l’avenir pour le construire ?

L’univers des possibles, je suis très réservé. Nous avons pris l’habitude de l’inconcevable. Votre question me rappelle un mauvais souvenir : au début des années 1980, La Poste m’avait demandé d’animer un groupe de travail sur l’avenir du courrier. Il y avait là des postiers et des salariés de France Télécom. Nous avons beaucoup consulté des gens de bonne volonté – cela continue de se faire, avec des méthodes qui se sont sophistiquées — mais ceux-ci ne savaient rien. Les chercheurs restaient peu nombreux et isolés et nous n’avions pas de contacts internationaux. Nous sommes complètement passés à côté du courrier électronique. Depuis lors, quand on me parle du possible, je hausse les épaules… C’est le formidable privilège de notre époque que de pouvoir se dégager du réductionnisme des prétendus possibles.

L’avenir souhaitable, je viens d’en parler. Il faut bien différencier « avenir » et « souhaitable » et observer qui en parle. Je voudrais néanmoins ajouter ce commentaire : c’est précisément parce que l’avenir est indéterminé qu’il faut le préparer. Ma hantise, c’est la fausse prudence, manteau de Noé de la paresse, de l’absence de vision, de l’absence de courage. J’utilise à tout bout de champ la formule de Walter Benjamin: « la force des choses conduit à la catastrophe ». La force des choses, c’est l’accumulation géologique des « sur-place ».

Vous avez pu dire que la prospective doit aller au-devant du réel, doit avoir l’obsession de trouver le réel en train de se faire. Qu’est-ce que le réel ?

Le réel, c’est le Graal, tout le cache, même quand il crève les yeux. Ici, il faut évoquer une deuxième fois Edmund Husserl. Gaston Berger parlait de « bibliothèque vivante » : pour appréhender le réel, il faut passer sa vie à identifier ceux qui ont quelque chose à dire, qui font effectivement quelque chose, qui mènent des combats. Je crois en des personnes porteuses d’avenir et en des situations, des expériences. Je dois de nouveau recourir à un exemple, auquel j’ai eu la chance d’être associé : la création du Futuroscope par René Monory. Président du Conseil général de l’un des départements les plus pauvres de France, la Vienne.

Au départ garagiste à Loudun, il n’avait pas fait d’études. Mais il avait l’obsession de tirer la Vienne de sa médiocrité. Il sentait qu’aucune préconisation « raisonnable » ne serait à la dimension de la question. Il fallait viser loin, faire de l’ex nihilo, à l’entropie préférer le risque. Il était prospectiviste d’instinct. J’ajoute qu’il présidait une assemblée de producteurs de chabichou… Pour qu’ils comprennent, approuvent et défendent cette aventure, il les a amenés aux Etats-Unis, au Japon, leur à fait découvrir le monde. L’expérience a cessé quand le Canard Enchaîné a écrit qu’il gaspillait les fonds publics en baladant les conseillers généraux…

Après Gaston Berger, la SICS a survécu, alors même que la prospective générale avait disparu. Que s’est-il passé?

La SICS a survécu petitement, discrètement. Pendant des années, je n’ai pas parlé de prospective. J’ai fini par identifier un détour.

Ce détour, c’était la conception de projets prospectifs que je serais obligé de mettre en œuvre moi-même. J’hésitais beaucoup. Le rôle du conseiller de synthèse n’est pas de faire par lui-même. Et en aurais-je la capacité ? D’un autre côté, j’avais une fois pour toutes compris que les organisations sont rarement capables d’entreprendre ce qui ne se situe pas au cœur de leur pratique, que l’ex nihilo n’est pas ce qu’elles savent le mieux justifier et a fortiori faire. J’allais prendre des initiatives prospectives, dans des métiers que je ne connaissais pas. D’un autre côté, je savais que ceux qui savent ne me comprendraient pas.

L’esprit prospectif, c’est aussi une courbure particulière de l’esprit qui consiste, au nom d’une intuition vérifiée au contact du réel, à modeler un projet, comme on triture des bâtons de pâte à modeler.

Pour faire bref, j’ai, avec mon épouse, créé en 1987 l’Aventure des Métiers, d’où sont parties toutes les initiatives de découverte de la vie économique par les collégiens.

Vous avez travaillé pour la RATP : qu’avez-vous apporté ?

J’ai eu la chance de travailler avec Jean-Paul Bailly quand celui-ci était président de la RATP. Il avait bien voulu m’écouter !

Je lui disais que le métier de la RATP était de rendre possible la mobilité urbaine, que l’entreprise, ne l’ayant pas compris, en restait à jouer au petit train. Cela avait longtemps été justifié, mais il faut savoir accompagner l’évolution. Je lui disais que la RATP n’avait pas accordé ses progrès en matière culturelle et sociale à ses progrès techniques. Je lui disais que son comportement vis-à-vis des clients (« usagers ») restait marqué par la distance, la froideur, le sentiment de supériorité qui constituaient la norme dans les administrations avant-hier. Elle avait besoin de se transformer : il ne dépendait pas d’elle d’ajuster son réseau à la dimension d’une métropole qui comptait moins de 2 millions d’habitants en 1890 et qui, en compte plus de 11 aujourd'hui dans une Ile-de-France urbanisée où Paris est devenu un centre de taille relativement moindre (le Grand Paris…).

Par contre, il était de sa responsabilité de repenser la relation aux voyageurs avec, par exemple, le concours des corps intermédiaires que sont les employeurs et le système éducatif, ou encore le développement de services dédiés aux entreprises : par exemple, lors du déménagement d’une entreprise dans l’agglomération, veiller de manière personnalisée à la question du changement de trajet domicile-travail du personnel.

Avec quelques partenaires de grande qualité, entre autres Edith Heurgon, directrice de la prospective, et Véronique Berthault, qui allait devenir la présidente de la société de services, nous avons constitué une équipe formidable.

Cela signifie que le conseiller de synthèse ne s’arrête pas aux recommandations, il va jusqu’à la phase de mise en œuvre d’un projet.

L’expérience nous a convaincus que si nous ne nous impliquions pas, les choses s’arrêteraient assez vite. A la RATP, nous avons participé au démarchage des premiers clients et à la réalisation d’un accord avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris pour créer une structure commune.

Vous avez parlé du droit pour la prospective à ne pas être sérieuse. Qu’entendez-vous par là ?

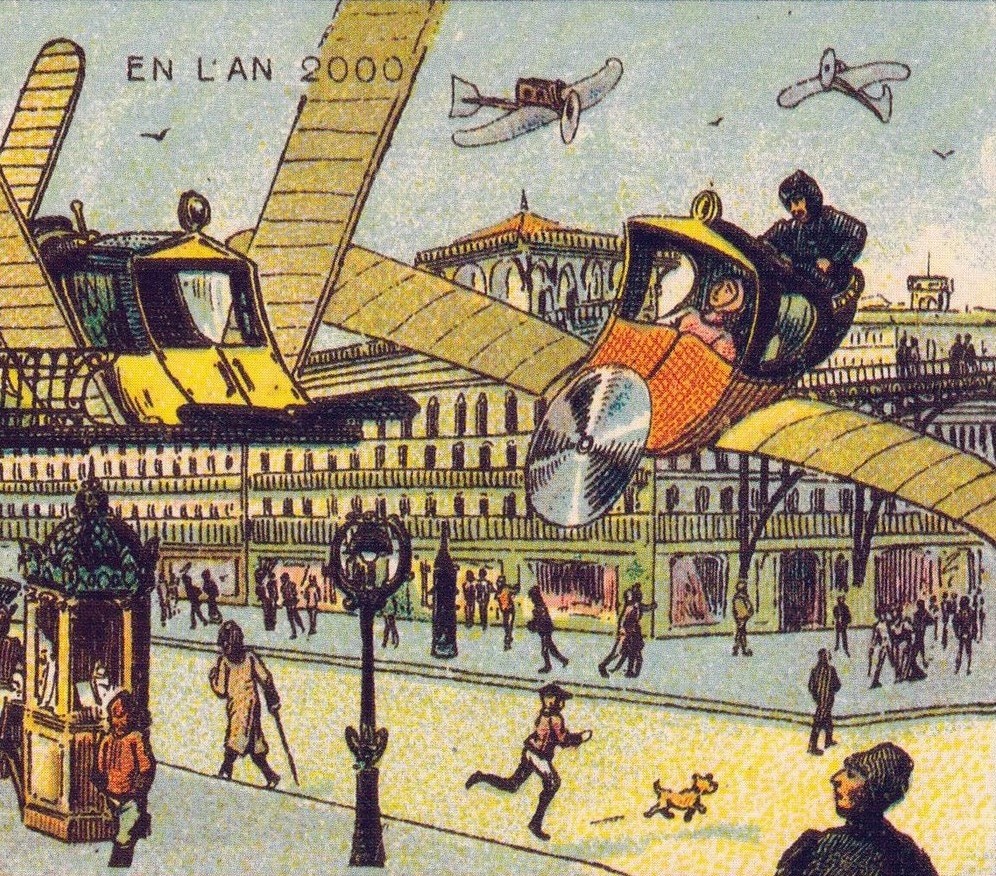

Le prospectiviste est un cousin de l’auteur de science-fiction. Ils ont besoin de la même liberté, de la même indépendance.

Je m’y suis essayé à la fin des années 1990, lorsque j’ai écrit avec mon épouse Le bal des chômeurs pour essayer de faire passer une idée sur l’avenir du travail. Je n’ai jamais non plus oublié un mot de mon prédécesseur à la tête de la SICS, Georges Guéron qui disait qu’un jour, nos descendants seraient « tire-bouchonnés », autrement dit stupéfaits, à l’idée que nous associons rémunération et travail. Dans ce roman, tous les contrats de travail sont interrompus, on abolit le Code du travail, on crée un revenu minimum universel, la rencontre entre l’offre et la demande de travail s’effectue à la Bourse du travail, où chacun achète le travail qui l’intéresse. Tout cela serait complètement suicidaire. C’est complètement onirique, mais pas plus que l’invention du travail salarié.

Ce passage par la fiction avec Le Bal des chômeurs a-t-il été efficace pour faire passer vos idées ?

Non, 12 000 exemplaires vendus, ce qui n’est rien. Et surtout, c’était prématuré et l’est encore.

Dans votre réflexion sur le souhaitable, vous vous autorisez à tout mettre à plat, à tout refonder ?

Comme chacun le sait, la France vieillit rapidement. Que faisons-nous ? Cédons-nous la main à la force des choses, dont je disais précédemment tout le mal possible ? Ou adoptons-nous l’attitude du prospectiviste ? Ayant longuement réfléchi sur le souhaitable, il va essayer de le représenter dans ce que j’appelle des configurations différentes.

Permettez-moi de donner ici l’exemple des Associations de solidarité familiale, mon combat le plus ancien et le plus obstiné. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Français ont choisi de se décharger de leurs responsabilités de solidarité rapprochée sur des institutions spécialisées, les diverses branches de la Sécurité sociale. Celles-ci ont rempli leur mission, vous savez à quel point les Français y sont attachés. Mais les attentes sociales d’aujourd'hui n’ont plus rien à voir avec ce qu’elles étaient dans la première moitié du XXe siècle. Les solidarités de proximité portées par les familles constituent de nos jours le vrai liant social. La métamorphose des familles les renforce, là où on aurait pu craindre qu’elle les affaiblirait. La Sécurité sociale est impersonnelle et n’incarne qu’une solidarité abstraite, la solidarité nationale.

Comment aurions-nous traversé la crise de ces dernières années sans ces mille et une formes nouvelles de solidarité rapprochée?? Les Associations sont inscrites dans l’évolution actuelle, de même que l’œuvre de Laroque l’était à son époque. L’expérimentation d’interactions effectives entre structures de solidarité globale et structures de solidarité de proximité est l’une des tâches qui auraient dû être entreprises depuis longtemps.

Quelle doit être la place de la discussion, de la délibération dans la prospective ?

Pour vous répondre, je vous raconte une autre histoire : dans les années 80, des gens de Rouen sont venus me voir, estimant que la Région de Haute-Normandie était perdue, qu’elle servait de vase d’expansion à Paris, sans vie propre, sans autonomie, sans sièges ni patrons d’entreprises: « Dites-nous ce qu’il faut faire ». Nous avons créé le Conseil Consultatif de Haute-Normandie. J’ai réuni un groupe de personnalités recrutées à travers toute l’Europe et que je savais capables de pensée prospective. Les Normands, issus de tous les milieux, des principaux courants politiques, se sont pliés plusieurs années durant à un traitement qui indignerait un élu aujourd’hui : j’ai osé leur expliquer que la relation avec les prospectivistes ne serait pas le dialogue, mais l’écoute de sachants venus d’ailleurs. Ce Conseil a vécu cinq ans. Mes interlocuteurs de Normandie ont disparu, c’est l’occasion de redire mon respect pour leur clairvoyance et leur modestie.

Vous posez-vous la question de l’utilité de la prospective ?

Nous sommes dans la nécessité de tout réinventer. Le rôle de la prospective, c’est justement d’être le vecteur intellectuel et pratique de cette réinvention globale. A ce titre, elle se situe, d’une certaine manière, en amont de tout. La prospective est notre chance. Nous y viendrons…

.PNG)