Veille M3 / La Sobriété, une Autre voie vers la modernité ?

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Interview de Gilles Boeuf

<< La naturalité en ville est un besoin viscéral >>.

La réduction massive et rapide de la biodiversité détruit les possibilités même d’adaptation et de renouvellement de la vie. Avec une biodiversité réduite, nous serons démunis devant les changements ultra rapides de notre environnement.

Quelle différence faites-vous entre la nature et la biodiversité ?

La nature en tant que telle commence quand la Terre se forme, il y a 4,6 milliards d’années. Cette Terre en formation est alors composée de roches, de sédiments. Il y a des tremblements de terre, du volcanisme. L’océan se forme, il y a des vagues, du vent… tout cela, c’est de la nature. Mais la biodiversité ne commence que 700 millions d’années plus tard, lorsqu’une première cellule vivante issue de la chimie qu’on appelle prébiotique antérieure se clone et se divise en deux cellules filles, puis quatre cellules, huit cellules, etc. C’est à ce moment que commence la biodiversité. La plus simple définition que l’on puisse trouver de la biodiversité est donc la suivante : c’est la partie vivante de la nature.

La biodiversité commence lorsque les premières cellules vivantes apparaissent. Ensuite, elle va se complexifier remarquablement puisque, aujourd’hui, on connaît un peu plus de deux millions d’espèces. C’est à dire des virus, des bactéries, des fongis (les champignons), des plantes et des animaux. Tout cela constitue la biodiversité. Et toutes ces espèces se combinent entre elles pour fabriquer les écosystèmes, qui vont se complexifier eux aussi au fur et à mesure.

La biodiversité c’est donc le vivant, et tout le vivant : pas seulement les espèces…

La biodiversité n’est pas seulement un catalogue d’espèces, ou un inventaire. C’est beaucoup plus compliqué que cela. C’est l’ensemble des relations que des êtres vivants appartenant à un écosystème ont établi entre eux et avec leur environnement. Les espèces jouent un rôle, bien entendu. Mais ce qui est important, c’est la fonction d’un écosystème. Et ce sont les interactions entre les espèces qui créent cette fonction. On sait très bien par exemple que toutes les espèces n’ont pas la même fonction ni la même valeur écologique. Certaines espèces disparaissent sans que cela soit un problème, alors que la perte d’autres espèces est une catastrophe parce qu’elles organisent les écosystèmes. Aujourd’hui, la vraie question pour l’humain, c’est donc de savoir quels services l’humanité perd lorsqu’on perd la fonction d’un écosystème.

Si on se focalise autant sur les espèces, c’est peut-être justement parce que c’est à leur échelle que l’érosion de la biodiversité est la plus facile à appréhender, non ?

Oui, c’est un peu comme une monnaie. C’est utilisable. Depuis 800 millions d’années, on identifie cinq grandes crises majeures dont la définition a été donnée dans un article paru dans Nature il y a quatre ans de cela : c’est la disparition d’au moins les trois quarts des espèces dans l’océan et sur les continents en un temps court. Mais c’est difficile à expliquer car, pour un géologue, un temps court c’est un demi million d’années ! Or nous parlons d’évolutions sur 30 à 50 ans ! On confond trop souvent extinction et effondrement des populations. Or ce qui est très préoccupant à l’échelle des temps humains, ce sont les effondrements de populations, parce qu’ils pourraient bien amener à terme aux extinctions…

Dans les pêcheries, par exemple, il n’y a pas un poisson d’intérêt halieutique qui ait disparu ! Par contre les stocks ont disparu. Les stocks de morue de Terre Neuve, par exemple, ont connu 500 ans d’harmonie durant lesquels tous les pays riverains de l’Atlantique Nord ont pratiqué une pêche certes très difficile, mais qui a perduré très longtemps. Et puis on met quelques chalutiers industriels dans les années 1990 et, en deux ans, les stocks de morue s’effondrent. La morue n’a pas disparu de la planète, mais les stocks de Terre Neuve ont disparu.

Et ce qui est inquiétant c’est que l’arrêt total de la pêche n’a pas permis pour autant de reconstituer les stocks, n’est-ce pas ?

Lorsque vous allez au-dessous d’un certain seuil, qu’on appelle un shift en anglais, l’écosystème est alors privé d’une espèce majeure pour son équilibre. On tombe à un niveau tellement bas que la place n’est plus occupée par l’espèce, elle est prise par d’autres espèces qui s’installent. Maintenant, elles sont là, et la morue ne va pas revenir.

Parmi les principales causes de destruction, on trouve la surexploitation de certains stocks, mais aussi et surtout la pollution et la destruction des écosystèmes ?

Oui. Destruction et pollution arrivent en premier. Si on détruit un écosystème, il ne peut pas résilier. La résilience, c’est la capacité de quelque chose à revenir à un état plus ou moins proche de l’antérieur, après une agression. Si on détruit, on n’en parle plus. C’est ce qui se passe aujourd’hui : si vous coupez une forêt primaire à Bornéo, au Congo ou en Amazonie, vous détruisez l’écosystème. Il ne peut plus résilier. Et la pollution va souvent de paire avec la destruction. L’acidification des océans en est un exemple : on pollue l’océan avec du CO2, donc il réagit en faisant de l’acide carbonique qui aujourd’hui pose des problèmes.

Ensuite, arrive la surexploitation, dont les deux exemples les plus patents sont la pêche en mer et l’exploitation des forêts tropicales.

La troisième raison, plus insidieuse et moins connue du public, c’est la dissémination d’espèces partout sur la planète. On transporte tout partout, et malheureusement arrivent ainsi des espèces dans des milieux où elles n’étaient pas présentes auparavant, sans leurs prédateurs et sans leurs parasites. Alors, ces espèces explosent, détruisant les populations locales. Les cas les plus célèbres sont le lapin en Australie ou encore la jacinthe d’eau dans le Mississipi.

Enfin, le climat se dérègle et contribue également à des pertes de diversité biologique. Mais là aussi, il faut être très clair, le phénomène marche dans les deux sens : le climat qui se dérègle modifie et altère la biodiversité, en obligeant les espèces à migrer ; mais la biodiversité qui disparaît modifie également le climat. On le voit très bien avec les forêts tropicales, lorsque vous avez enlevé des forêts à Madagascar ou à Bornéo, ensuite il ne pleut plus. Vous avez donc totalement changé le climat local.

Justement, cette perturbation des écosystèmes est la conséquence de l’activité humaine et de l’urbanisation. Vous écrivez « il ne faudrait pas imaginer aujourd’hui la planète ne devenir qu’un gigantesque agrosystème autour de mégalopoles »…

Malheureusement, c’est la tendance actuelle. Mais si on continue sur cette voie, que va-t-il se passer ? On va détruire la biodiversité qui n’a pas d’intérêt agronomique. Car ces mégalopoles, il faudra bien les nourrir. Et s’il y a un domaine aujourd’hui où il faut conserver de la diversité biologique, c’est bien le domaine agricole. Si demain nous ne disposons plus que des plantes d’intérêt agricole, où irons-nous chercher des variétés différentes ou nouvelles, potentiellement intéressantes pour l’humanité ? Si je prend l’exemple des poissons, on en connaît à peu près 35.000 espèces, mais on en élève 100 ou 200. En milieu terrestre, on connaît 5.000 mammifères, on en élève une dizaine ! Gardons des coins de nature sauvage ! C’est là que nous irons chercher les ressources le jour où les choses changeront.

C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles la biodiversité est importante pour l’humanité. Je vais prendre un exemple. En Inde, en 2007, il y a eu une très grave épidémie, le nanisme du riz, provoquée par un virus. On a dû alors tester plus de 6.000 variétés de riz pour en trouver une, perdue dans une vallée de l’Himalaya, qui résiste au virus. Et cette variété occupe aujourd’hui 100.000 km2 de rizières en Asie. Si vous voulez savoir à quoi sert la biodiversité, et bien voilà : si la Terre ne changeait jamais de configuration, ou d’environnement, on n’aurait pas de diversité biologique. Pourquoi il nous faut de la variété ? Tout simplement parce que les choses changent. Et aujourd’hui, l’humain contribue incroyablement à augmenter ces changements, en les accélérant. Donc on a de plus en plus besoin de biodiversité, mais on la détruit au fur et à mesure. Il faut arrêter d’imaginer l’humanité confinée dans de gigantesques mégalopoles entourées par des productions agricoles. Gardons des zones humides, gardons de la forêt, bien sûr !

La biodiversité, c’est donc une question de résilience ? Vous pouvez nous en dire plus ?

Oui. C’est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé en étudiant l’évolution. On s’est demandé comment apparaissaient les espèces, et comment elles se multipliaient. Gould, qui était le Darwin du 20ème siècle, appelait cela les équilibres ponctués. Il faut imaginer un système où, durant de très longues périodes d’évolution, il ne se passe pas grand chose. C’est le cas de l’océan aujourd’hui par exemple : pourquoi y a-t-il moins d’espèces dans l’océan par rapport aux continents, alors que l’océan est de très loin le plus grand volume offert à la vie ? Simplement parce que l’océan est en connectivité, c’est à dire que tout se touche ; et il est stable depuis très longtemps. Donc il est moins propice au changement et moins propice à faire émerger des espèces. Sur les continents, on voit que les grandes vagues de spéciation ont lieu quand soudainement plein d’espèces apparaissent en même temps. Et c’est toujours lié à des changements venus de l’extérieur. Cette résilience dont on a besoin lorsqu’il faut s’adapter à des changements plus ou moins violents ou agressifs, elle est liée à cette diversité : plus vous avez des espèces dans un écosystème, et mieux il est capable de se défendre, d’empêcher les envahisseurs d’arriver et de pouvoir encaisser des variations liées à ces changements. Voilà pourquoi la biodiversité est si intéressante.

Est-ce que la tendance de l’économie humaine à se focaliser sur la productivité ne va pas à l’encontre de la diversité, en produisant une certaine uniformisation ou une simplification des écosystèmes ?

On le voit très bien sur les poissons, par exemple. Il y a un papier qui est sorti récemment, montrant que toutes les rivières du monde sont en train de s’homogénéiser. Demain, on aura tous les poissons du monde dans les mêmes rivières. Il n’y aura pas toutes les espèces, bien sûr. Mais en France on a dans nos rivières des poissons américains, des poissons asiatiques comme des carpes ou des poissons rouges. Les écosystèmes s’homogénéisent. Or l’intérêt, c’est de conserver une infinité de petites niches dans les écosystèmes – et beaucoup plus encore sur terre qu’en mer, une fois de plus. Je me suis beaucoup intéressé à l’endémisme, c’est à dire la caractéristique d’une espèce de vivre à un endroit et pas ailleurs. Dans les océans, on a regardé le cas des mérous de Clipperton : eh bien, ils vivent sur des centaines de milliers de km2. Alors que sur terre on connaît des grottes où il y a des insectes qui ne vivent que là, sur 300 m2 ! C’est impossible dans l’océan. Voilà pourquoi il y aura toujours plus d’espèces sur les continents que dans les océans. Cette complexité et cette diversité maintiennent un état de veille vis-à-vis des agressions, et de capacité à réagir le jour où il faut réagir. C’est pareil au niveau agronomique : si vous ne faites plus que la même variété de patate, de blé ou de riz, alors là c’est la catastrophe. Le jour où un virus va contourner les défenses et s’attaquer à ces variétés, vous perdez tout. C’est ce qui est arrivé avec les pommes de terre et le mildiou lors de la grande famine d’Irlande au 19è siècle. Alors que s’il y a de la diversité, il y aura toujours au moins une variété qui va résister.

A ce propos, vous dites parfois que nos intestins sont de véritables écosystèmes constitués de bactéries. Est-ce que cela signifie que nos propres organismes sont également devenus moins résilients ?

Lorsque je donne des cours ou des conférences, je prends le cas de trois écosystèmes : une goutte d’eau de mer, un fragment de sol de forêt et un tube digestif de bébé humain à la naissance. Avec ça, vous racontez tout ! Et c’est là que la biodiversité prend tout son sens.

Il y a quelques jours, nous avons rendu à la ministre un rapport qui fait le bilan de nos projections concernant le dérèglement du climat et de la biodiversité sur l’état de santé des français. Et c’est très préoccupant ! Il y a à peu près 300 maladies nouvelles apparues chez les humains depuis 1940. On s’est donc posé la question : pourquoi des maladies nouvelles, tout d’un coup ? Bien sûr, c’est en partie dû au vieillissement et au fait qu’on révèle des maladies qu’on ne connaissait pas avant. Mais on se rend compte que certaines maladies sont dues à des modifications de la flore intestinale. On arrive en effet aujourd’hui à mettre en relation des modifications des bactéries intestinales avec des pathologies qui peuvent nous paraître parfois très éloignées, comme les maladies neurodégénératives tels Helzeimer ou Parkinson. On montre aussi que des bactéries de la peau ont beaucoup changé en 40 ans. On a fait des séquençages complets. D’ailleurs, on a toujours comme fantasme de trouver un jour quelque part un intestin de bébé qui serait mort en 1940 : on sait qu’il ne serait pas du tout le même qu’aujourd’hui ! Les traitements antibiotiques à tort et à travers ont tout modifié en créant des résistances chez des bactéries, en en faisant disparaître d’autres. Or tout cela forme un subtile équilibre auquel on ne connaît pas grand chose. Mais dès qu’on touche à cet équilibre, on génère des réactions en série. Aujourd’hui, pas mal de travaux nous montrent que tous les gênes de la résistance aux maladies infectieuses sont très bien exprimés au niveau intestinal. Mais si on modifie cet équilibre intestinal, on va au devant de grands dangers.

Pour en revenir à l’urbanisation : près de la moitié de l’humanité vit aujourd’hui en ville. Cet éloignement de la nature est-il un obstacle à la prise de conscience ?

Oui, je le pense. J’étais à Hong-Kong il y a quelques semaines et j’ai vu des gens qui me disaient « je ne vais plus jamais dans un champ en dehors de Hong-Kong, parce que j’ai peur… par exemple de marcher sur une herbe qui va me frotter le mollet ! » Cela devient hallucinant. Or, si jamais demain on constate ce rejet profond du citadin qui ne veut pas sortir de son béton, avec à la rigueur quelques arbres qui n’ont rien à voir avec ce que l’on peut trouver par exemple dans une forêt ou une jungle, si vous perdez ce contact avec cette nature-là, je pense que psychologiquement c’est très grave. Cela me rappelle cette chanson d’un groupe de rock australien, il y a une vingtaine d’années de cela, qui criait sa haine d’un morceau de verdure dans le béton, en disant quelque chose du genre « dès que je vois un morceau de vert, je l’écrase ». Oui, ça c’est le plus terrible mal-être que l’on puisse ressentir. A contrario, on voit très bien aujourd’hui à quel point l’humain ressent un besoin de naturalité incroyable. Des travaux ont par exemple été réalisés en Angleterre, montrant que les 30 dernières années de votre vie ne sont pas du tout les mêmes si vous avez accès ou non à un grand parc au sein d’une grande ville. Il y a des maladies que vous ne développez pas, simplement en allant vous balader deux fois une heure par semaine dans un parc. On le sent au fond de nous-mêmes. D’ailleurs, pourquoi est-ce qu’un touriste va chercher à voir de beaux paysages, de beaux écosystèmes ? Parce que ça le touche. Il n’a pas envie de voir des plages souillées, polluées, avec un littoral entièrement bétonné. C’est d’ailleurs ce que le travail du Millenium Ecosystem Assessment des Nations Unies signalait en 2005, en parlant de services rendus par les écosystèmes : il y a évidemment des services directs comme la fourniture de nourriture ou la purification de l’eau, mais il y a beaucoup d’autres services qui sont plus spirituels. On le sent de façon plus ou moins forte : c’est vital ! La naturalité en ville, on en a viscéralement besoin. Il faut donc ramener la nature en ville. Tous les redessinateurs de villes européennes, comme Luc Schuiten par exemple, imaginent qu’elles seront à l’avenir beaucoup plus plantées qu’aujourd’hui. Et il ne faut pas oublier l’aspect thermique. Lors de la grande canicule en 2003, au centre de Paris on a réalisé des images thermiques superbes, sur lesquelles on voit très bien qu’entre les parcs et les zones urbaines très bétonnées on pouvait avoir des écarts de température de 7 à 8°C. Et il y a 15.000 personnes qui sont décédées prématurément suite à cette vague de chaleur en France. Celle de 2010 en Russie a fait 100.000 morts ! Si on ne ramène pas en ville des systèmes de thermorégulation humains et non humains, il est clair qu’on va au devant de grands soucis. Les chinois en sont très conscients aujourd’hui, ils comment à ramener de la nature en ville parce qu’ils constataient des écarts thermiques incroyables. Une vague de chaleur ou de froid, vous ne la ressentez pas du tout de la même manière selon que vous ayez accès ou non à de la verdure, de la nature plus ou moins sauvage.

Est-ce que vous sentez un changement de la part des acteurs publics sur ces sujets ?

Oui, il y a un intérêt, c’est certain. Je le sens. On m’invite dans des tas d’évènements auxquels on ne m’aurait jamais invité avant. Je suis allé dans des conseils d’administration de grandes banques, je travaille avec beaucoup de grandes entreprises, et j’ose croire que je ne suis pas invité seulement pour faire joli. Il y a vraiment de plus en plus de demandes pour essayer de trouver des moyens différents de développement. Après, la vraie question, c’est de savoir comment créer une économie nouvelle. Actuellement, l’économie produit de la richesse sur la destruction de la nature et des écosystèmes : ce n’est pas viable. Il faut que l’on passe à autre chose.

Passer à autre chose… ou simplement ajuster ce qui existe ? Dans les projets d’aménagement, l’idée de compensation se développe : on pourrait ainsi remplacer un écosystème détruit en déplaçant les populations qui s’y trouvent. Vous pensez que c’est un progrès ? Ou bien est-ce contreproductif ?

Pour un écologue comme moi, vous l’imaginez bien, c’est parfaitement contreproductif ! Est-ce que, en asséchant une marre à Lille je peux la remplacer par une protection dans la plaine de la Crau ? Franchement… Ce qu’il faudrait, c’est d’abord que de vrais écologues se penchent sur l’impact des compensations qui ont déjà été faites ; et deuxièmement, que l’on vérifie que les compensations soient bien réalisées lorsqu’elles sont obligatoires, parce que la loi n’est toujours pas respectée ; et enfin, troisièmement, il est clair pour moi que la compensation est un épisode de transition. Ce qu’il faut développer, c’est la culture de l’impact : c’est à dire qu’il faut qu’on étudie systématiquement l’impact de nos actions sur la biodiversité. Puis on mesure le système : « ça vaut le coup », « ça ne vaut pas le coup ». Et il faut se poser la question : « est-ce que ce que je fais là, j’en ai vraiment besoin, maintenant, tout de suite ? » Les gaz de schiste sont un merveilleux exemple : on n’en a vraiment pas besoin en ce moment. Ils sont là, ils sont en France, ils sont à nous. Laissons les là où ils sont. Si un jour on est dans un épisode de vitalité pour la France, on ira les chercher, mais surtout pas maintenant ! Si c’est pour faire de l’argent, ça n’a pas de sens. Avec en plus un prix du pétrole qui est en train de s’effondrer. C’est une question de bon sens. Pour moi, l’écologie n’est pas du tout une question de parti politique. C’est vraiment du bon sens. Il faut que l’humain revienne à du bon sens, qu’il comprenne que lui-même fait partie de la biodiversité. Nous sommes la biodiversité ! Vous et moi, nous avons plus de bactéries sur notre peau et dans notre tube digestif que de cellules humaines. Donc arrêtons de croire que l’on peut détruire la biodiversité, cela n’a pas de sens ! On ne mange que du biologique. On ne coopère qu’avec du biologique. On est fait de flotte : un être humain est composé à trois quart d’eau, et le cerveau humain à 80%. Il faut rappeler aux humains qu’ils sont composés essentiellement d’eau et de bactéries. On est beaucoup trop arrogants. On se croit beaucoup trop sortis des systèmes vivants, alors qu’on est totalement dedans, bien entendu.

Pourtant, une tendance actuelle consiste à faire l’inverse : faire entrer la nature dans le logiciel économique. Cela passe parfois par la monétarisation de la nature. Qu’en pensez-vous ?

La monétarisation, je n’y crois pas beaucoup. Par contre, je pense qu’en tant qu’écologues il faut qu’on arrive à discuter avec des économistes, pour aboutir à la notion de valeur. Il y a la valeur en tant que coût, et la valeur en tant que prix, ce qui est très différent. On était un peu réticents au début, mais on s’est rendus compte que si on voulait permettre à des juristes et des économistes de s’emparer avec nous de ces questions, il fallait qu’on arrive à s’entendre sur la notion de valeur. Ce n’est pas un coût. Par exemple, il y a eu des expériences aux Etats-Unis demandant aux gens ce qu’ils seraient prêts à donner pour sauver le Rhinocéros blanc. Bon, avant la conférence c’était 1000 dollars, après la conférence 30 dollars, point barre ! Et s’il fallait sauver un moustique des Bermudes, je ne vous raconte pas ! Donc, ce genre de pratique, ça ne tient pas la route. Par contre, admettre qu’un écosystème comme une forêt a une valeur, qu’un écosystème marin a une valeur, oui. Ce qui m’intéresse beaucoup en ce moment, ce sont les gens qui font des monnaies parallèles. Par exemple, il y a un projet en Suisse qui consiste à utiliser comme capital d’une monnaie l’océan lui-même. Ce qui suppose alors qu’on n’a pas du tout intérêt à le surexploiter ou à le détruire ou à le polluer. Le tout en relation avec des monnaies réelles. Ça, je trouve que ce sont des approches assez intéressantes.

Ensuite, il y a évidemment toutes les questions relatives à l’économie. Aujourd’hui, on nous dit qu’il faut faire de la croissance pour continuer à créer de l’emploi. Or l’emploi est clairement le problème majeur aujourd’hui. Quand on a des banlieues où la moitié des gens n’ont pas de boulot, le risque d’explosion sociale est alors immense. C’est de l’écologie, ça aussi. Or, on me bassine avec l’économie et les finances, mais la crise actuelle est aussi une crise écologique. C’est la crise de la raréfaction des ressources sur la Terre. On voit des horreurs qui consistent à indexer les prix du blé sur le prix du pétrole, c’est un crime contre l’humanité. Il faut qu’on arrête de dire que quand on fait de la croissance on fait des emplois, et on verra après l’environnement. C’est dramatique. Vous disiez que l’économie tente d’intégrer l’écologie dans son logiciel. C’est l’inverse qu’il faut faire. Il faut que l’économie colle à l’écologie. L’inverse est impossible.

C’est le débat de savoir si la nature est au service de l’homme…

C’est encore autre chose. C’est un problème philosophique. La nature n’a jamais été inventée au service de l’homme. C’est pour cela que je suis opposé aux notions d’espèces nuisibles ou utiles, il n’y a même pas d’espèces remarquables et d’autres qui ne valent rien, pour moi. Il y a des espèces qui sont remarquées par l’humain pour différentes raisons. Quant aux espèces nuisibles : lorsque vous avez un moustique qui a été « inventé » par la nature il y a plusieurs centaines de millions d’années, il ne savait pas qu’il y aurait des humains un jour ! Alors, est-ce que la nature a été créée ? Non, certainement pas. En plus « créer » c’est un mot qu’on n’utilise pas en sciences. Mais ce qui est très clair, c’est que l’humain tire parti de cette nature pour proliférer. Sans cette nature, cette biodiversité, on n’aurait jamais été 7 milliards. Il y avait des humains avant l’agriculture, mais il n’y a pas d’humanité sans agriculture. L’humain s’est alors rendu dépendant de systèmes, mais cela lui a permis de proliférer.

Pour terminer, je voulais que vous nous disiez un mot d’une espèce en voie de disparition dont on parle peu : les spécialistes des espèces. On s’imagine toujours la science comme cumulative, or dans certains domaines de la biologie, les connaissances régressent ?

Oui, malheureusement, c’est vrai. Pendant très longtemps, c’étaient les naturalistes professionnels qui décrivaient les espèces. Or, au cours des vingt dernières années, plus de la moitié des espèces découvertes ont été décrites par des amateurs. Ce sont des fanas de moustiques, de mouches ou de papillons qui font le travail de description de ces espèces. Ils ont des connaissances absolument remarquables. Mais les professionnels, on les a perdu, parce qu’on a privilégié nettement en sciences de la vie la vision moléculaire. On a également voulu bricoler la nature, avec aujourd’hui l’émergence de disciplines comme la biologie synthétique qui vise à modifier les systèmes vivants. On a mis tous les moyens dans ces disciplines, et du coup aujourd’hui plus personne ne sait reconnaître un lichen en France. Quand on parle de biodiversité, c’est quand même un peu gênant de ne pas avoir quelqu’un capable de distinguer les espèces ! On a eu des cas incroyables d’équipes qui avaient séquencé le génome d’une espèce… et ce n’était pas la bonne ! Quand on connaît le coût d’un séquençage, vous imaginez… Et c’est vrai qu’un musée comme le mien devrait travailler là-dessus, mais même moi je n’ai pas beaucoup de postes à offrir car ces gens là ne sont pas valorisés par les publications dans les grandes revues.

En même temps, la professionnalisation des naturalistes n’est pas si ancienne. Est-ce qu’on ne constate pas une forme de retour aux sources ?

Sans doute. Je suis un farouche défenseur de ce qu’on appelle les sciences participatives : on associe à des chercheurs des gens qui peuvent être médecins, boulangers ou tout ce que vous voulez, qui adorent ça, et qui travaillent avec des scientifiques pendant leur temps libre. De nombreux grands noms de la science française, comme Jean Rostand, n’étaient pas des professionnels : ils n’étaient pas payés par le CNRS. Les sciences citoyennes prennent le relais, mais de manière plus organisée. Tous ces cahiers de notes des amateurs jusqu’au début du 20ème siècle sont souvent perdus dans des greniers. Alors que maintenant, tout est immédiatement informatisé. On a aujourd’hui d’énormes bases de données qui sont géniales. On a publié en 2012 un article dans Nature Climate Change montrant que nos oiseaux et nos papillons tendent à remonter vers le nord, sur la base de données recueillies par 10.000 personnes, soit 1,5 millions d’heures d’observation ! Je défie tout professionnel de faire ça.

Article

Quel rapport avec le monde d’aujourd’hui, l’Anthropocène, la crise des imaginaires, ou encore les limites planétaires ?

Article

L’éco-anxiété : pathologie mentale ou réaction normale face à une majorité dans le déni ?

Quelle place accorde-t-on à la consommation et comment perçoit-on le « déchet » ?

Étude

L’Anthropocène ou l’ère géologique dans laquelle l’activité humaine est devenue principale cause des déséquilibres terrestres.

Étude

L’imprudence de l’industrie chimique a failli détruire la barrière de protection naturelle que représente la couche d’ozone.

Étude

La biodiversité n’a jamais subi l’influence aussi rapide d’une espèce sur toutes les autres : l’humain.

Étude

Bien que les océans recouvrent les ¾ de notre planète, l’impact de l’espèce humaine y est déjà perceptible.

Étude

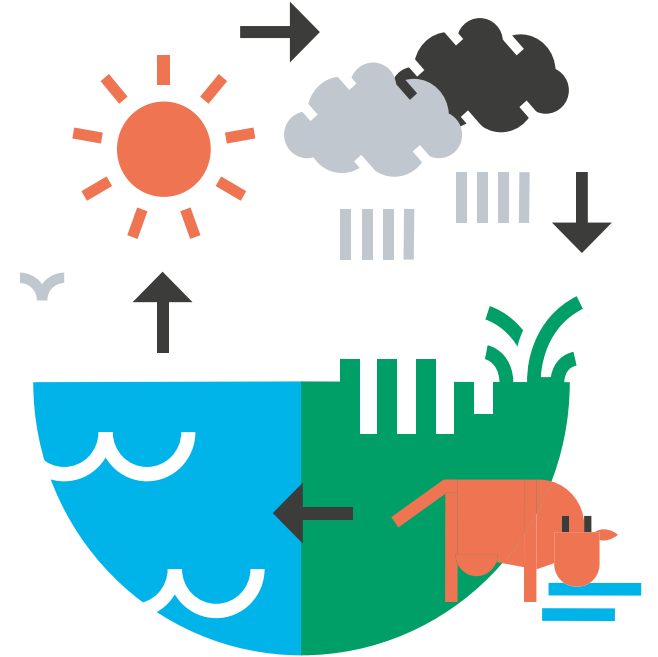

Pour satisfaire des besoins toujours croissants, l’Homme détourne, prélève ou pollue à en perturber le cycle de l’eau.

Étude

L’Homme est aussi devenu un émetteur d’aérosols, au point que certaines zones du globe en sont saturées.