A l’heure où la compétition économique mondiale s’exacerbe, en quoi le territoire peut-il constituer un facteur de compétitivité pour les entreprises ?

Durant la période fordiste, les entreprises pouvaient apparaitre comme peu ouvertes sur l’extérieur. Parce qu’elles produisaient des biens relativement standardisés et avaient une organisation beaucoup plus intégrées qu’aujourd’hui. Dès les années 1980, le changement technologique a impliqué pour elles de s’ouvrir davantage sur leur environnement. Aujourd’hui, nous assistons à une transformation complète de la manière avec laquelle les entreprises sont liées à leur environnement local comme global. Elles sont appelées en effet à développer des produits beaucoup plus complexes que par le passé, combinant biens et services, revêtant une forte dimension expérientielle, symbolique ou culturelle, et où l’effet d’image compte autant que l’acte productif. Prenons l’exemple de l’horlogerie suisse. Les montres sont devenues inutiles puisque l’on trouve l’heure partout et notamment sur nos smartphones, mais nous y sommes encore attachées pour leur valeur culturelle. Ceci se traduit par le fait que, bien que ce soit totalement obsolète aujourd’hui sur le plan technique, on continue de fabriquer des montres mécaniques parce celles-ci sont symboles d’authenticité, de tradition. Le sens et l’expérience suscitée par l’objet sont au cœur de la valeur économique de l’horlogerie suisse aujourd’hui.

Qu’est-ce que cela implique sur un plan territorial ?

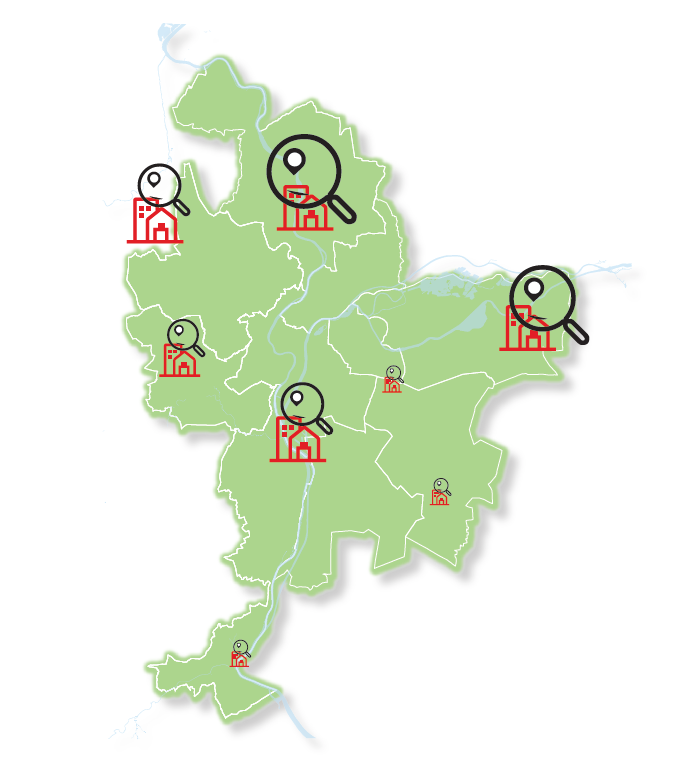

La question de l’innovation est devenue essentielle. Or, ses ressorts territoriaux sont encore souvent mal perçus. Aujourd’hui encore, les politiques économiques, en particulier au niveau des territoires, restent guidées par l’idée qu’il suffit d’accumuler des ressources sur un territoire (des entreprises, des laboratoires de recherche, des centres de formation, des infrastructures de transport et de communication, etc.) pour que le développement économique s’enclenche et s’entretienne mécaniquement. On aurait ainsi des acteurs économiques qui sauraient instantanément repérer et utiliser les ressources qu’ils trouvent dans leur environnement. Les travaux autour du concept de milieu innovateur que nous avons développés depuis les années 1990 ont montré que cette vision était erronée.

Le milieu innovateur indique en effet que le développement d’un territoire n’est pas une affaire de stock mais de dynamiques entrepreneuriale et relationnelle. La démarche de l’entrepreneur joue un rôle crucial dans la mesure où c’est elle qui projette l’économie dans le futur. Elle dessine une vision des opportunités et des menaces à venir, formule des questions productives, définie les choix à opérer dans le présent... La dimension collective, ou relationnelle, est elle aussi essentielle dans la mesure où elle rend compte du fait qu’une entreprise ne reste pas isolée. La dynamique économique ne renvoie pas une juxtaposition d’entreprises mais repose sur un ensemble d’acteurs en relation. Une entreprise a besoin de trouver les ressources productives qu’elle ne peut maitriser par elle-même, elle a besoin de s’insérer dans des chaines de valeurs…

De ce point de vue, le territoire joue un rôle essentiel dans la mesure où la vitalité entrepreneuriale et le capital relationnel des acteurs varient largement selon les lieux. Ces différences sont à la fois le fruit de l’histoire, de l’expérience accumulée du territoire, mais aussi de la capacité des acteurs à poursuivre leurs trajectoires en se projetant dans l’avenir, en identifiant et rassemblant les ressources nécessaires à la compétitivité future. Les ressources ne sont donc pas à l’origine de la dynamique mais en découlent. Elles sont à développer non pas de façon générique mais en fonction de la dynamique entrepreneuriale et collective du territoire. Par exemple, quelle formation faut-il mettre sur pied pour conforter le tissu économique local ?

Quelles formes prennent ces relations au sein des milieux innovateurs ?

La première chose, c’est que nous ne sommes pas dans des relations commerciales traditionnelles. Ce n’est pas là-dessus que repose la capacité d’action collective. On parle beaucoup d’économie de la connaissance, de la connaissance comme carburant de l’innovation. Or, la connaissance ne tombe pas du ciel, ce n’est pas une externalité créée ex nihilo et mise à disposition des acteurs. La connaissance est une activité collective complexe. De mon point de vue, la question essentielle est de comprendre ce qui amène des personnes appartenant à des organismes différents, des entreprises, des laboratoires de recherche, etc. à travailler ensemble pour produire des connaissances et in fine de l’innovation. Je pense qu’un élément essentiel réside dans les processus de reconnaissance mutuelle. On se reconnait comme « travailleur de la connaissance », comme personnes partageant des centres d’intérêt communs, comme des personnes maîtrisant des compétences sur un plan professionnel, comme des personnes utilisant un vocabulaire commun, etc. Cette interconnaissance, ce sentiment d’appartenir de fait à une communauté de pratiques, sont la condition sine qua non pour travailler et apprendre ensemble.

Pour revenir à votre question, ces relations peuvent être informelles comme s’inscrire dans des coopérations établies. Elles peuvent aussi aboutir à des contrats en bonne et due forme. Ces différentes formes de relation articulent différentes échelles. L’échelle de l’échange interpersonnel entre individu se double de celle des organismes auxquels ils appartiennent. Il est fondamental de bien prendre en compte ces différentes échelles relationnelles pour comprendre les processus d’innovation aujourd’hui.

Ces relations se jouent-t-elles aussi à des échelles dépassant le territoire local ?

Absolument, c’est un point essentiel qui est au cœur des évolutions économiques récentes. Ce qu’il faut bien comprendre c’est que le grand changement auquel on a assisté depuis une vingtaine d’année est l’augmentation considérable de la mobilité des facteurs de production, dont les travailleurs et les connaissances. En particulier, le processus d’intégration européenne et la diffusion des technologies d’information et de communication numériques constituent un facteur accélérateur incontournable. Cette augmentation de la mobilité change la situation des nations, des régions ou de toute autre entité spatiale. D’un côté, elles voient leurs facteurs de production et plus particulièrement les connaissances sur lesquelles reposait leur force économique devenir accessibles plus facilement à partir de l’ailleurs et devenir également plus mobiles, susceptibles de quitter la région. D’un autre côté, ces régions sont dans la position de capter d’avantage de connaissances développées ailleurs, voyant ainsi le champ des nouvelles possibilités s’élargir considérablement.

Dès lors, l’amplification de la mobilité des connaissances conduit à un renversement de perspective : ce n’est plus la possibilité de se déplacer dans l’espace qui est le facteur limitant, mais bien la capacité locale dans le lieu d’arrivée à utiliser ces facteurs mobiles qui devient déterminante. C’est ce que nous appelons la capacité d’ancrage, c’est à dire l’ensemble des capacités d’un lieu à interagir avec des personnes, des entreprises, des organisations,… potentiellement mobiles. Si l’attractivité peut être comprise comme la capacité d’un lieu à attirer physiquement des personnes ou des entreprises dans une région, l’ancrage rend plutôt compte de la qualité des interactions entre les éléments mobiles et les capacités d’apprentissage de la région. Le caractère multiscalaire des relations intervenant dans le milieu innovateur est aujourd’hui une évidence.

Ce constat semble remettre en cause l’idée d’une concurrence frontale entre des territoires comptant seulement sur leurs propres forces

Nous avons effectivement un changement de paradigme au niveau de l’interaction local-global. Il y a encore dix ou quinze ans, cette articulation renvoyait à l’idée qu’il y a plusieurs régions en compétition les unes avec les autres. Chacune d’elle dispose des compétences pour concevoir et produire une innovation et la commercialiser sur le grand marché mondial. C’étaient Hollywood contre Bollywood, Seattle contre Toulouse dans l’aéronautique, etc. Aujourd’hui, nous faisons face à des schémas complètement différents. L’accroissement de la mobilité est tel que nous assistons à une réorganisation complète des chaines de valeur. C’est l’émergence des « global production networks ».

En d’autres termes, nous sommes passés de la division internationale du travail à la décomposition internationale des processus productif. Prenez n’importe quel bien, vous ne savez plus où se localise la chaine de valeur sous-jacente. Ses différents maillons sont disséminés sur plusieurs continents, même pour un bien tout simple comme un pantalon. Le coton vient d’ici, il est teint là-bas, puis assemblé encore ailleurs, sans parler de la conception et de de la publicité. Aujourd’hui, la notion de « made in » n’a plus de sens. L’Iphone est un autre exemple emblématique de la décomposition des chaines de valeur à l’échelle mondiale. Celle-ci concerne la production de l’objet bien sûr, mais aussi l’ensemble des services qu’il propose au travers des fameuses « apps ». Ces applications qui concentrent l’essentiel de la valeur d’usage de l’Iphone portent généralement sur des services d’envergure locale. L’appropriation de l’objet a ici une dimension éminemment territoriale. La géographie économique est devenue très complexe.

Quelles implications peut-on en tirer en termes de politiques publiques ?

Sur le plan des politiques publiques, les concepts d’ancrage et de « milieu ancreur » suggèrent de nouvelles pistes par rapport aux politiques régionales inspirées par le modèle des clusters. L’objectif n’est plus d’obtenir un système de production ou d’innovation relativement cohérent et intégré au niveau de la région, mais d’insérer la région dans des réseaux de circulation et d’ancrage de connaissance. En effet, une région n’a plus besoin de maîtriser toutes les connaissances nécessaires à une production ou une innovation pour être compétitive (développement endogène), mais elle doit avoir des capacités intégratives pour mobiliser la connaissance qui est générée ailleurs. Il s’agit par exemple de développer des formations qui comprennent des domaines jusqu’à présent séparés, comme la technologie et l’histoire, le design et l’ingénierie, etc. Ceci conduit aussi à s’intéresser de près aux acteurs du territoire qui participent ou sont susceptibles de participer à ces échanges de connaissances et à leur ancrage.

Plus largement, il me semble que l’enjeu fondamental n’est plus d’être le lieu où l’on repousse la frontière technologique avant les autres. Développer des technologies nouvelles reste important bien évidemment, mais l’essentiel est d’être un lieu où l’on invente les usages de ces nouvelles technologies. C’est bien là que réside la valeur économique aujourd’hui ! Si le monde offre une multitude de nouvelles possibilités technologiques, la réussite passe de plus en plus dans la capacité à capter, assembler et intégrer ces technologies à ses propres compétences et à proposer des offres inédites. Comment un territoire peut-il favoriser ces apprentissages liés aux nouvelles technologies ? Voilà une question clé pour les politiques publiques !

Pour autant, certains soulignent les limites d’une conception trop techno-centrée de l’innovation, arguant que l’innovation se joue aussi et surtout dans la relation directe avec le consommateur. Qu’en pensez-vous ?

Il n’y a pas de contradiction. La capacité à valoriser les avancées technologiques sur un plan économique dépend justement de la prise en compte des comportements et de la culture de consommation. La capacité d’ancrage des connaissances renvoie bien évidemment à un questionnement d’ordre productif sur la manière d’articuler ses propres compétences à celles qui sont disponibles dans l’environnement. Elle dépend aussi de la conception de la valeur économique que j’évoquais précédemment. Nous sommes dans une économie où la valeur provient moins de la fonctionnalité et du prix que du sens et de l’expérience offerte par le produit. En d’autres termes, la qualité de l’expérience du consommateur est déterminante dans la réussite et donc la valeur d’une innovation. Tout ce qui peut influer sur cette expérience prend alors une importance croissante, et cela dépasse de loin le contenu formel du bien ou du service pour englober l’ensemble de l’univers de sens dans lequel il s’inscrit. La richesse de l’expérience met en jeu les compétences, les connaissances, l’imaginaire et ou encore les valeurs du consommateur, de même que les communautés de pratique dans lesquelles il s’inscrit. Le tourisme est un bon exemple. Vous ne vivez pas de la même manière votre visite de Florence si vous saviez simplement que c’était joli ou si connaissiez au départ un certain nombre de chose sur cette ville.

Cela a bien évidemment des implications sur la manière avec laquelle on appréhende l’innovation. Il ne s’agit pas seulement de comprendre comment se développe l’innovation au sein de la production mais aussi comment cette innovation est valorisée sur au sein du marché. La valorisation marchande d’un bien ou service résulte en effet de la capacité des acteurs à construire non seulement sa valeur d’échange, mais également les conditions de son évaluation et de son expérimentation par le public. Et cela n’a pas que des implications marketing. L’interaction entre production et consommation ne se fait pas hors sol, elle s’établit dans des lieux. Etudier le développement territorial ne consiste pas seulement à comprendre où et comment sont produites les innovations compétitives mais également où et comment ces innovations sont valorisées socio-économiquement, c’est-à-dire collectivement mobilisées, co-créées, diffusées, négociées et légitimées. Il s’agit donc de savoir comment le territoire participe à cette construction.

Le contexte local ne jouerait donc pas seulement au plan des ressources productives ?

Effectivement, il intervient également dans la valorisation de l’innovation sur le marché. De par l’histoire et la culture dont il est porteur, le territoire véhicule en effet une image qui peut être projetée à l’extérieur et servir de point d’appui pour vendre les biens et services produits localement. Le territoire devient une dimension de l’expérience du consommateur. Si je reprends l’exemple de l’horlogerie suisse, vous avez des boutiques au Japon ou dans les Emirats qui vendent l’image de la Suisse et des plateaux du Jura pour vendre des montres. De même, à Hong-Kong, des boutiques vendent du chocolat suisse en prenant pour toile de fond le Mont Cervin. Un autre exemple emblématique nous est donné par le football professionnel qui est devenu une manière de communiquer entre villes, entre une équipe et un public disséminé partout dans le monde. Et cela fonctionne dans les deux sens puisque l’expérience de consommation peut constituer un levier d’attractivité, comme en attestent certaines pratiques touristiques autour du vin à Bordeaux, de l’horlogerie en Suisse ou encore de l’automobile avec le parc Autostadt du Groupe Volkswagen en Allemagne.

En résumé, il s’agit de créer ce que nous appelons des « scènes de production-consommation » où le territoire met en scène non seulement sa capacité productive mais aussi l’expérience de consommation qu’il prétend offrir. Nous sommes dans des processus de communication territoriale où certaines facettes clés du territoire sont disséminées à travers le monde afin de transmettre la valeur culturelle de ce qui est produit. Cette question du sens véhiculé par les territoires constitue ainsi un élément de plus en plus déterminant sur le plan économique, l’enjeu étant d’apparaitre sur la carte des territoires symboliques à l’échelle mondiale. On peut penser que ces scènes de production-consommation tendent à supplanter les démarches publicitaires classiques. Plutôt que d’aller vers les médias, ce sont en effet les médias qui viennent à leur rencontre.

Dans les pays occidentaux, cette approche de la création de valeur n’est-elle pas contrariée par le fait qu’une grande partie des biens de consommation grand public provient d’Asie ?

Je ne crois pas. Tout d’abord, cette démarche de mise en scène fonctionne aussi pour des produits de haute technologie. On a pu le voir récemment avec le projet « PlanetSolar », un bateau qui a bouclé le tour de la planète uniquement grâce à des cellules photovoltaïques, et « SolarImpulse », un avion qui fera probablement la même démonstration. Ces projets sont typiques de l’économie d’aujourd’hui. Je ne crois pas qu’ils ouvrent véritablement de nouvelles voies sur le plan industriel. Pour l’essentiel, ce sont des opérations basées sur la communication médiatique, le sens, la promesse pour le public d’une planète future plus verte, plus respectueuse… Et ce sont des opérations économiques à part entière. Ces projets de démonstrations sont de bons exemples de la manière dont fonctionnent les milieux ancreurs, qui combinent des ressources de différents continents du côté de la production, et qui sont également « vendus » par leurs déplacements et le suivi médiatique qui en est fait, sur des nombreuses « scènes » à travers le monde.

D’autre part, encore une fois, maitriser tous les savoir-faire productifs n’est pas nécessaire pour innover. Reprenons l’exemple de l’Iphone. Celui-ci repose sur des technologies existantes et non sur la mise au point de technologies inédites. Ce qui est inédit ici c’est d’avoir conçu un tel assemblage de technologies. J’ajoute qu’Apple est une entreprise qui fait très peu de R&D. La force d’Apple est de mobiliser et d’articuler des savoir-faire présents en différents lieux du globe : ce que savent faire les taiwanais sur les écrans tactiles, ce que savent faire les japonais sur les mémoires vives ultra-rapides, etc. On le voit, l’enjeu consiste à savoir formuler un concept d’expérience de consommation et à identifier les meilleures compétences disponibles à l’échelle mondiale.

De plus, lorsque l’on décompose la valeur du produit, où se fait-elle principalement aujourd’hui ? Pas dans la production puisque son coût s’est effondré ces dernières années, mais bien au niveau de la conception et de la mise en marché. Prenons l’exemple du textile, chacun sait que la valeur n’est plus dans la fabrication qui ne représente plus que 4 à 5% du prix du produit. Un autre exemple encore plus illustratif, les panneaux photovoltaïques. Il y a encore quelques années, on annonçait en Europe que c’était un créneau d’avenir, un savoir-faire technologique indispensable à la croissance de demain. Or, il n’a échappé à personne que le marché des panneaux photovoltaïques a été bouleversé ces toutes dernières années par l’entrée en force des industriels chinois. Ils ont littéralement raflé le marché grâce à des capacités de production massives. Mais là aussi, cela s’est accompagné d’une chute énorme des prix et donc de la valeur économique de la fabrication des panneaux. Tout cela pour aboutir au fait que, en Suisse, lorsque l’on installe un panneau photovoltaïque, le panneau lui-même ne représente plus que 10 à 20% du coût total. Où se trouve l’essentiel de la valeur ? Dans l’installation de ces panneaux, dans les services énergétiques aux consommateurs, etc. La valeur est créée là où se trouve la consommation.

Le modèle allemand fondé sur l’exportation à partir du pays d’origine ne serait donc pas le seul possible pour exister dans la mondialisation ?

Nous sommes restés pendant vingt ans sur les mêmes paradigmes, et en particulier celui du cluster. Mais la réalité économique a profondément et rapidement évolué ces toutes dernières années. On reste sur une vision, notamment en Europe, où l’on va générer de la haute technologie, qui va permettre de générer des nouveaux produits, et avec ces nouveaux produits on va pouvoir exporter et ainsi générer de l’emploi. Or, on voit bien que ce modèle « on produit local et on vend global » ne va plus de soi, la production et la consommation sont désormais multilocalisées. Il faut bien comprendre que le cas allemand est spécifique. Pour faire court, l’Allemagne vend des biens d’équipement qui servent à produire l’ensemble des autres biens manufacturés, et vend également certains biens durables comme l’automobile et l’électroménager. Aujourd’hui, il parait erroné de vouloir appliquer cette approche à l’ensemble des secteurs économiques. L’Allemagne en fait d’ailleurs l’expérience en matière de panneaux photovoltaïques : en trois ou quatre ans, l’affaire a été réglée ! Etre leader dans la maitrise d’une technologie Hi-Tech ne garantit plus que l’on va pouvoir se positionner avec succès sur la production de cette technologie. Mais ce n’est pas une catastrophe pour autant !

De mon point de vue, ce n’est pas parce que l’on ne maitrise pas en tant que telle l’élaboration ou la fabrication de la technologie (que celle-ci soit existante ou émergente) que l’on est entièrement démuni pour créer de la valeur économique. La valeur économique se fait au plus près des consommateurs, au moment et dans les lieux où se vit l’expérience de consommation, c’est-à-dire dans les territoires. L’enjeu me semble-t-il consiste plutôt à se situer à l’avant-garde des nouveaux modes de consommation en façonnant leur dimension culturelle et en assurant toute l’interface humaine et matérielle avec le consommateur. C’est bien là que se situent les gisements d’emplois aujourd’hui.

Ces nouvelles logiques de l’innovation n’entrent-elles pas en contradiction avec le processus de financiarisation des entreprises qui tend à réduire leurs stratégies à la création de valeur pour l’actionnaire ?

Nous avons beaucoup travaillé sur la manière avec laquelle la financiarisation a cassé les circuits régionaux traditionnels d’investissement. Aujourd’hui, le financement d’innovations locales n’est plus seulement lié à la capacité du milieu régional à mobiliser des investissements de proximité (prêt bancaires, business angels, etc.) mais aussi à sa capacité à capter l’intérêt et susciter l’engagement d’investisseurs financiers organisés à un niveau global. Or ce modèle de financement est en train de bouleverser la dynamique des systèmes d’innovation localisés dont nous avons parlé précédemment.

Historiquement, les clusters, les milieux innovateurs, les districts industriels, etc. reposent d’abord et avant tout sur un tissu de PME qui réinvestissent localement leurs profits. Ce substrat est en train de disparaitre. Pratiquement toutes les PME qui ont un peu de substance sont rachetées par des grands groupes cotés en bourse qui rapatrient les profits au siège pour les redistribuer aux actionnaires sous formes de dividendes ou les réinvestir là où cela est le plus rentable à l’instant T. Par ailleurs, l’entrepreneuriat, au sens classique, est largement discrédité et dévoyé. Aujourd’hui, la plupart des entreprises sont créées dans l’optique de pouvoir les revendre dans les deux ou trois ans avec une forte plus-value. C’est le fameux modèle des start-up. L’état d’esprit des entrepreneurs a changé, ils n’ont plus envie de développer un projet dans la durée : si dans les cinq ans, je n’ai pas revendu mon affaire à un grand groupe, j’aurai perdu mon temps... Troisième élément, le pouvoir de contrôle des « global cities », c’est-à-dire les villes qui concentrent à l’échelle mondiale les quartiers généraux des grands acteurs financiers et des grandes firmes, sur l’ensemble du système économique s’est fortement accru. Il impose aux entreprises des critères de gestion qui ne sont plus des critères entrepreneuriaux comme la compétitivité à long terme, mais plutôt des objectifs de rentabilité à court terme, notamment par l’attraction des investisseurs sur les marchés financiers.

En d’autres termes, les nouvelles logiques d’accumulation du capital financier nous éloignent de plus en plus des principes d’accumulation d’un capital relationnel et entrepreneurial local que nous avons évoqué précédemment. Alors que les enjeux de l’économie réelle se focalisent de plus en plus sur la vie du consommateur, le mouvement de financiarisation tend à l’inverse à faire de la séduction de l’investisseur l’objectif premier. Cela veut dite que, si vous lancez une entreprise aujourd’hui, peu importe que votre concept soit effectivement mis en œuvre et rencontre le succès dans dix ans, ce n’est pas votre problème. Ce qui compte c’est d’être positionné sur une technologie, un produit qui est à la mode sur les marchés financiers. Comment attirer l’investisseur et profiter de la bulle du moment ? Voilà la question clé. Quel meilleur exemple que certaines villes d’Espagne qui sont sorties de terre dans des endroits improbables et qui ne seront jamais habitées ? Ces projets ont vu le jour non pas parce qu’il y avait une demande, mais parce que des promoteurs sont arrivés à convaincre des investisseurs de les financer. C’est en ce sens que l’on peut dire que la finance de marché s’est déconnectée du reste de l’économie et même de la société.

En résumé, je dirais qu’une problématique cruciale pour les années à venir est de savoir comment réarticuler la finance avec la dynamique de la production-consommation que j’évoquais précédemment. Comment faire en sorte que la manne financière arrose là où il faut et sans excès ? La question des domaines sur lesquels doit porter l’investissement est aujourd’hui très largement déléguée à la finance de marché. Pourtant, celle-ci pourrait faire l’objet d’un véritable débat dans la société.