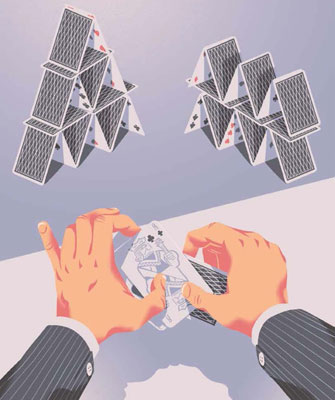

Risques et opportunités du partenariat public-privé dans le champ des services urbains

Interview de Stéphane SAUSSIER

Professeur de sciences économiques, IAE Paris, chercheur au Gregor

Interview de Dominique LORRAIN

<< Le véritable enjeu de la gestion des services urbains dans les années à venir réside dans le renforcement de la maitrise d’ouvrage technique et politique, et dans la mise au point d’un nouveau partage avec les grands opérateurs >>.

Interview réalisée par Boris Chabanel (Nova7) le 22 décembre 2011

Directeur de recherche au CNRS, Dominique Lorrain est socio-économiste. Après une carrière à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Centre d’Etude des Mouvement Sociaux), il a rejoint le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS) de l’Ecole des Ponts ParisTech pour y créer une Chaire Ville soutenue par des partenaires publics et privés. Ses travaux actuels portent sur les transformations de l'action publique urbaine et plus particulièrement sur les politiques d'infrastructure (services urbains, aménagement) : libéralisation, stratégies des entreprises, relations public/privé, régulation. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues scientifiques : Sociologie du travail, Flux et les Annales de la recherche urbaine.

Dans cette interview, Dominique Lorrain nous livre quelques clés de lecture des spécificités du marché des services urbains en France par rapport à la situation de l’Allemagne et celle de l’Angleterre. Il donne notamment à voir les différences existant en termes de partage des tâches entre la collectivité et les opérateurs privés.

La gestion des services urbains (eau et assainissement, déchets, énergie, chaleur, transports en commun, télecom) relève de la compétence des collectivités locales. Pour autant, en France comme ailleurs en Europe, elle s’est largement ouverte à l’intervention d’entreprises privées. Existe-t-il un modèle français de marché des services urbains ?

Plusieurs éléments caractérisent effectivement la situation française. Ils correspondent à une histoire de longue durée et combinent des facteurs politiques, culturels et industriels. Tout d’abord, il faut rappeler que le recours aux entreprises privées pour assurer la gestion des services urbains est ancien. Au 19ème siècle, la France est en retard par rapport à ses voisins sur le plan industriel. Le pays est encore très rural et le pouvoir local faible. Pour rattraper ce retard, l’Etat a fait appel à l’entreprise privée. Dans le domaine des services urbains, cela s’est traduit par la possibilité de déléguer des missions de services publics au secteur privé. A la différence de l’Allemagne, la France n’a pas eu à l’époque de vrai projet politique pour les villes. Il faut souligner également que la conception qui prévalait jusqu’aux années 1920 était celle d’un « Etat minimum ». La jurisprudence du Conseil d’Etat a veillé en permanence à limiter l’interventionnisme local afin de stopper tout risque de développement d’un socialisme municipal. Une autre explication à ce choix de la délégation réside semble-t-il dans l’état d’esprit des élites politiques françaises. Elles ont le gout de la grandeur, se passionnent pour les grandes idées et la géopolitique et se désintéressent de l’intendance. La formule « l’intendance suivra » veut dire beaucoup. Elle indique notamment que les élites politiques françaises se sont constamment désintéressées des affaires locales, trop terre à terre. Elles ont donc délégué à d’autres le soin de gérer. Enfin cette même question doit se lire du point de vue des entreprises et des industriels réformateurs. Tout le 19ème siècle est marqué par un courant de pensée, le Saint-Simonisme, dans lequel des industriels et des hauts fonctionnaires réfléchissent à l’industrialisation, à une économie des réseaux techniques et des flux. Ces ingénieurs s’intéressent autant au progrès pour tous qu’à la maximisation du profit. Ces conceptions se trouvent au fondement de plusieurs entreprises qui existent toujours (Suez, Compagnie Générale des Eaux, Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage) et on peut penser qu’elles impriment une partie de leur patrimoine génétique. Ces traits historiques expliquent la suite. La faiblesse des villes appelle des partenaires solides qu’elles trouveront dans les groupes de services urbains qui naissent à la fin du 19ème siècle. Ces groupes au départ de petite taille se développent. Des institutions et des principes d’actions sont pragmatiquement mis au point pour agir et un siècle plus tard cela aboutit à un authentique modèle d’action publique, avec ses propres caractéristiques.

Qu’est-ce qui caractérise également le modèle français ?

D’un point de vue institutionnel, les communes sont les autorités organisatrices de tous les réseaux, même pour la distribution d’électricité même si l’existence d’EDF a eu tendance à faire oublier ce principe. Au poste de commande, on trouve les maires, politiquement légitimes, proches du citoyen. Il y a là une proximité avec la situation allemande. Toutefois à la différence de l’Allemagne, les maires des grandes villes françaises sont des élus nationaux qui délèguent beaucoup pour pouvoir continuer à piloter leur réseau de pouvoir. L’autre spécificité institutionnelle renvoie à la question du morcellement communal. Dans les années 1970, la France a refusé ce que toute l’Europe mettait en œuvre : la réduction du nombre de communes par regroupement. Le maintien du morcellement institutionnel posait la question de l’efficacité de gestion. Cette question est d’autant plus prégnante que la matérialité des villes a continué de se transformer tout au long du 20ème siècle et encore aujourd’hui. Parce qu’elles rassemblent une part croissante de la population, les villes n'ont cessé de s’étendre, de se densifier. Leur fonctionnement physique s’est fortement complexifié. Il repose sur une juxtaposition de réseaux techniques toujours plus nombreux et étendus. Ces infrastructures qui forment l’ossature des villes et le socle d’une grande partie des activités humaines doivent faire face à des besoins croissants mais aussi à une attention plus grande accordée à l'environnement.

D’une certaine manière, ce contexte va conforter le choix de la délégation aux firmes privées. Ces dernières apportent la cohérence, les économies d’envergure et les innovations nécessaires pour faire fonctionner le système. Cette ligne d’action fait d’autant plus sens que les entreprises nées à la fin du 19ème siècle sont devenues entre-temps des firmes internationales, diversifiées, qui ont intégré des activités d’ingénierie. Compte tenu de sa taille, la France est certainement le seul pays au monde qui puisse aligner autant de majors dans le secteur de la production urbaine : GDF-Suez, Veolia, Suez Environnement, Vinci, Eiffage, EDF, etc. Enfin, la France se caractérise par une culture du contrat incomplet. La délégation à une entreprise privée repose en effet sur l’idée que la durée des engagements auxquels elle donne lieu ne permet pas de tout prévoir. Les contrats doivent donc permettre des ajustements, sous la forme d'avenants. Le rapport de la firme à la puissance publique relève de la coproduction et de la continuité.

Vos travaux montrent que l’on peut distinguer également un modèle anglais et un modèle allemand. Quels sont les spécificités de ce dernier ?

On peut dire tout d’abord que l’Allemagne s’est construite à partir d’une structure fédérale et que très tôt les collectivités locales ont eu un rôle important dans la gestion des villes : Etat unitaire fort versus Etat fédéral. Une autre différence entre l’Allemagne et la France réside dans le principe d’un secteur public local fort. Les communes, au travers de leurs élus et de leur personnel technique, occupent une place importante dans le système et disposent de capacités productives puissantes. Comme partout ailleurs, les allemands ont commencé par exploiter leurs services urbains par des régies directes, des régies qui ont présenté les mêmes inconvénients de lourdeur constatée dans les autres pays. Ils ont modernisé cette organisation en mettant en place des entités publiques autonomes dont le capital est détenu par la collectivité : les Stadtwerke. Ces organismes ont été dotés d’une compétence multisecteur : eau, gaz, électricité, chauffage et transport. Cette intégration horizontale est doublement importante. D’une part, on peut penser qu’elle permet de générer des économies d’envergure par une meilleure coordination des équipes de terrain et des travaux sur la voirie. D’autre part, elle permet une péréquation financière entre les différents secteurs. En gros, les profits des secteurs rentables, l’électricité, le gaz et l’eau, compensent les pertes des transports urbains qui, on le sait, ne peuvent être à l’équilibre par le seul tarif. Cela représente un puissant facteur de force de ce secteur public communal allemand. Mais n’étant pas placées en concurrence ces entreprises publiques pratiquent des prix élevés que ce soit dans l’électricité ou l’eau, ce que montrent toutes les comparaisons européennes.

Quelle est la place du secteur privé dans ce modèle ?

Les Stadtwerke se caractérisent par une implication directe de la collectivité dans l’ingénierie et l’exploitation des services. Dès lors, les firmes privées ont investi les autres grands métiers des services urbains avec notamment la fabrication des équipements de base de la « machine urbaine » comme les pompes, les tuyaux, les systèmes de mobilité, les équipements de traitement des eaux usées, etc. Ce domaine voit intervenir des grands groupes industriels allemands tels que Siemens, KSB, Wabag, etc. Et l’on se rend compte que si le modèle français a généré des champions mondiaux dans le domaine de l’exploitation, le modèle allemand a quant à lui permis l’émergence de leaders industriels dans leur spécialité. Concernant la place des firmes privées, il faut également évoquer l’organisation du secteur électrique. Des compagnies privées ont créé les premières centrales électriques à la fin du 19ème siècle. Les municipalités leur accordaient des contrats de concession et un monopole territorial pour la production et la garantie de distribution. Assez rapidement, des municipalités sont entrées au capital de ces firmes. Ce lien entre les collectivités et les firmes électriques est important parce qu’il a permis d’apporter des ressources financières essentielles pour le développement de ce modèle public local fort. Ensuite, les relations de travail permanentes entre les ingénieurs publics et ceux des firmes privées ont aidé les Stadtwerk à sortir d’une vision administrative de l’action publique et d’intégrer des principes venant du marché : mesure, efficacité, rentabilité.

Qu’en est-il du modèle anglais ?

Le modèle anglais est fondé sur deux principes anciens. Il s’agit d’une part de la recherche permanente de l’optimum fonctionnel, c’est-à-dire l’idée qu’une situation optimale en termes de prix et de qualité de service est obtenue lorsque certaines conditions d’organisation des secteurs d’activités et de mise en concurrence sont réunies. Le second principe réside dans l’idée que l’Etat n’a pas à tout faire et à décider de tout. On perçoit déjà une différence avec la philosophie interventionniste des modèles français et allemand. Dans ce cadre, le modèle anglais se caractérise dans un premier temps par un mouvement de dessaisissement des compétences des autorités locales au profit d’agences publiques locales au nom d’un principe d’efficacité. Puis les choses se radicalisent avec les privatisations des années 1984-1991 et l’introduction de principes de marchés dans les services publics locaux : dérégulation des bus, appels d’offres concurrentiels obligatoires pour certains services, recours aux PFI (private finance initiative), devenus PPP (public–private partnership) avec l’arrivée des travaillistes. On peut dire que l’Angleterre de Margaret Thatcher va alors jouer un rôle pionnier dans le monde en donnant le signal d’une remise en cause du paradigme dominant depuis les années 1930 : l’Etat keynésien correcteur des défaillances du marché et l’Etat bienfaiteur. Au fond, ces réformes cherchent à traiter les services urbains comme des services ordinaires qui seraient simplement régulés pour maintenir des obligations de service universel.

Comment intervient le secteur privé dans ce modèle ?

Là où il y avait des monopoles publics, les réformateurs ont d’abord transféré la propriété à des actionnaires privés, puis ils ont imposé un démembrement de ces structures (télécommunications, gaz, électricité) afin de favoriser la concurrence. Ces firmes intégrées apparaissaient comme un obstacle à la compétition. Il y a là une différence notable avec les modèles allemand et français où la figure de l’ingénieur domine. « L’ingénieur » considère que des gains de productivité peuvent être obtenus par une meilleure organisation à l’intérieur des firmes, ce qui suppose de maitriser une bonne partie de la chaîne de valeur. Les économistes britanniques postulent le primat de la concurrence ce qui les conduit à recommander des structures industrielles ouvertes. De fait, les réformes anglaises n’ont pas favorisé l’émergence de champions nationaux capables de rivaliser avec les poids lourds des modèles français, allemands et d’autres pays.

Toutefois, il y a un domaine où les firmes anglaises excellent : l’ingénierie. Si on rassemble dans un même ensemble les ingénieristes techniques, les consultants, les financiers, les juristes, alors ce modèle de service urbain se trouve leader mondial. Des firmes conseillent les décideurs, définissent les problèmes, organisent les procédures de sélection et participent au contrôle du service. Dans le modèle anglais, les industriels, les constructeurs et les exploitants ne sont là que pour exécuter les cahiers des charges définis par des conseils. Dans ce cadre, l’attention se focalise non pas sur la résolution de problèmes concrets mais sur l’évolution des résultats financiers et des performances. La montée de la finance globale dans les activités urbaines en Grande Bretagne en est une illustration.

Ce modèle semble très réfléchi, très rationnel en théorie. Qu’en est-il ?

Les économistes britanniques avaient prévu un système cohérent, bien maitrisé, justifié de multiples manières et dont ne pouvait sortir que du progrès au bénéfice de tous : l’usager, le contribuable, le pays, les firmes. Au début, tout s’est bien passé conformément aux prévisions. Les firmes ont engagé des programmes d’investissement, elles ont mené des politiques de diversification, etc. Toutefois, des premiers signaux d’alerte sont venus avec les coupures pour impayés qui ont littéralement explosé en 1991-1992. Puis sont venues les annonces de profit très élevées et les rémunérations à la hausse des dirigeants, tandis que les firmes réduisaient leurs effectifs pour maintenir leur productivité. Le basculement dans l’opinion publique va se faire pendant l’été 1995 avec une situation de sécheresse qui conduit à des coupures d’eau. Cette crise a révélé le très grand pouvoir des firmes et des situations de sous investissement afin de maintenir les profits. Dans d’autres pays, la réaction aurait penché vers l’idée d’un amoindrissement du rôle de firmes, vers la réintroduction du politique, vers un débat sur le service public. Il n’en fut rien, les acteurs ont considéré que la meilleure démarche restait celle de l’optimum fonctionnel et de son principe de concurrence. Tout se passe comme si les services urbains ne portaient pas d’enjeux politiques, comme s’ils renvoyaient d’abord et avant tout à des questions de gestion technique. Une seule solution s’impose, renforcer la compétition.

Sur la période récente, on peut avoir l’impression que le principe anglo-saxon de régulation des services urbains par le marché et la concurrence s’est diffusé à l’Europe continentale. Qu’en pensez-vous ?

On observe effectivement une convergence des réformes. L'action publique est actuellement en train de se reconstruire. Partout dans le monde le rôle de la puissance publique se trouve réinterrogé et les entreprises privées sont investies de nouvelles missions. A ce titre, on a pu observer à la fin des années 1990 une sorte de déstabilisation du modèle allemand. Tout part du secteur électrique qui va connaitre une forte dérégulation en 1998. Les électriciens étaient soumis depuis longtemps aux critiques des industriels en raison de prix trop élevés par rapport aux autres pays européens. Les firmes électriques répondent rapidement au défi de l’ouverture de leurs monopoles territoriaux par un mouvement de concentration qui aboutit à la formation de quatre acteurs principaux : RWE, E.ON, Vattenfall et EnBw (EDF). Cette restructuration du secteur électrique va impacter les Stadtwerke à plus d’un titre. Elle va conduire à une réduction de la part des collectivités locales dans le capital de ces groupes. Ensuite, les Stadtwerke vont devoir faire face à une baisse des revenus des concessions électriques. Enfin, à l’époque, les villes allemandes ont des budgets tendus qui incitent les élus locaux à vendre une partie du capital de leurs compagnies publiques. Ceci étant la roue tourne. La crise ouverte avec la faillite de Lehman Brothers (automne 2008) marque un coup d’arrêt à l’idée d’un marché tout puissant. Les acteurs publics s’en trouvent légitimés et en Allemagne les Stadtwerke reconquièrent du terrain perdu.

Quel regard portez-vous sur le modèle français comparativement aux modèles allemand et anglais ?

Je pense que tout est affaire de dosage. On comprend qu’il y a quelque part un point d’équilibre à trouver entre ce que l’on fait et ce que l’on fait faire. Si l’on fait trop peu, il y a un risque de perte de compétence sur les problèmes à résoudre. C’est un peu le risque du modèle anglais. A l’inverse, les situations de monopole dans lesquelles un seul acteur fait tout peuvent conduire à des logiques de rente et à un déficit d’innovation. C’est le risque du modèle allemand. La gestion déléguée à la française, lorsqu’elle est bien mise en œuvre, représente un compromis intéressant. Les responsabilités sont clairement établies : le politique commande. Le risque d’abus de monopole des firmes est encadré par le contrat et la compétition pour l’accès au contrat. En même temps, les firmes qui reçoivent un monopole pour un territoire sur une certaine durée peuvent développer leurs compétences.

Le modèle français serait donc satisfaisant ?

Rien n’est parfait ! Mais si l’on regarde les choses globalement cela marche plutôt bien ou, si je le dis autrement, les services techniques en réseaux ne sont pas le maillon faible des biens essentiels. Reste qu’un certain nombre de questions se posent à ce modèle de la délégation. Tout d’abord, l’émiettement communal ne facilite pas la gestion des grandes villes et à force de bricoler des structures de coordination on ne fait que multiplier les coûts de transaction. De ce point de vue, l’Allemagne a su faire évoluer son système de Stadtwerke en regroupant ses communes. La France se doit elle-aussi de réaliser cette réforme car elle conditionne largement la maitrise du développement urbain à l’avenir. Ensuite, on peut observer un mouvement de retour en régie dans la gestion de l’eau. Il faudra voir les effets de ces décisions éminemment politiques sur les prix, sur la qualité de service et sur l’innovation technique. A titre personnel j’ai des doutes. Premièrement parce que l’efficacité de la gestion du cycle de l’eau est déjà élevée dans notre pays. Deuxièmement parce que la part de l’eau et de l’assainissement dans le budget d’un ménage reste relativement faible, autour de 300/360 euros par an. Donc un gain de 10% sur le prix de l’eau n’a finalement qu’un effet limité sur le pouvoir d’achat. Troisièmement parce que l’énergie consacrée à reprendre en main ce qui marchait déjà est indisponible pour résoudre d’autres problèmes, en particulier le logement et les transports qui pèsent bien plus dans les budgets et la vie des ménages et où les problèmes sont patents. Je pourrais vous parler longuement de mon expérience d’usager des transports en commun de la région parisienne. Pour plagier une ancienne publicité : ma « deuxième voiture » a beaucoup de défauts mais je ne peux pas la changer.

Les collectivités ne rencontrent-elles pas également des difficultés pour faire face à la puissance acquise par ces firmes ?

Il faut être prudent sur cette idée de toute puissance des firmes. Je pense qu’il faut leur reconnaitre une certaine légitimité. Il existe un principe simple : celui qui fait est celui qui sait. Ces entreprises conçoivent, réalisent, exploitent un très grand nombre d'équipements dans des territoires différents. Elles résolvent des problèmes, mettent au point des procédés techniques, testent des produits. De ce fait elles détiennent des informations de base qui les légitiment et en font de fait des coproducteurs de l'action publique urbaine. Autrement dit, en plusieurs domaines elles ont autant de légitimité à exprimer les besoins que les collectivités ou l'Etat. Il s'agit d'un changement important pour l'Etat, pour les usagers et pour les entreprises elles mêmes car jusqu'à présent elles se cantonnaient dans un rôle productif sous la responsabilité de la puissance publique. En même temps, elles entretiennent des relations régulières au sommet, avec les experts des instances chargées de l'élaboration du droit : Commission Européenne, Parlements, commissions spécialisées. Elles se trouvent donc aux deux extrêmes de la production normative, à sa source comme à son aboutissement.

On peut penser que le véritable enjeu de la gestion des services urbains dans les années à venir réside dans le renforcement de la maitrise d’ouvrage technique et politique, et dans la mise au point d’un nouveau partage avec les grands opérateurs. Si l’on se projette vers la ville de demain, une ville plus durable, on sait qu’une part de l’efficacité énergétique sera obtenue par une meilleure coordination entre les « briques » de base qui forment la ville. Or, le modèle français de services urbains s’est développé par secteur. Il revient à la puissance publique et à ses techniciens d’orchestrer cette mutation. Ceci implique à l’évidence un renforcement des compétences publiques en matière d’ingénierie au sens large : technique, financière, juridique, etc. A ce titre, le modèle allemand comme le modèle anglais nous rappellent que l’ingénierie est une compétence centrale, une compétence noble. Les élus de leurs côté gagneraient sans doute à s’impliquer davantage dans la définition des besoins et le suivi des délégataires. Le problème ici, c’est que les questions de services urbains ne sont pas très glamours. Difficile en effet pour les élus de séduire le public en présentant le plan de la nouvelle tournée de ramassage des ordures ! Ceci étant je pense que la thématique de l’environnement – sobriété, recylage – offre une opportunité pour faire passer ces questions auprès du grand public et pour élaborer des règles du jeu qui améliorent ce modèle français de services urbains.

Cette interview fait référence aux articles de Dominique Lorrain suivants :

• « Capitalismes urbains : la montée des firmes d'infrastructures », Entreprises et histoire, 2002/3 n° 30, p. 7-31.

• « Capitalismes urbains. Des modèles européens en compétition », L'année de la régulation n° 6 (2002-2003). Economie, institutions, pouvoirs. 2002

• « Gig@city » (L'essor des réseaux techniques dans la vie quotidienne), Flux, 2002/1 n° 47, p. 7-19.

• « La grande entreprise urbaine et l'action publique », Sociologie du Travail, vol. 37, 1995 (2), spécial ville, 199-220

Interview de Stéphane SAUSSIER

Professeur de sciences économiques, IAE Paris, chercheur au Gregor

Interview de Stéphanie BURLET

Directrice des affaires juridiques et de la commande publique (DAJCP) à la Communauté urbaine de Lyon en 2012

Texte de Julien CASALS

Et si on donnait vraiment la parole (et les moyens d’agir) aux habitants ?

Dans une période marquée par une transition écologique, ce dossier interroge les évolutions des mobilités et le partage de la rue.

Texte d'Isabelle Baraud-Serfaty

Isabelle Baraud Serfaty, experte en économie urbaine, apporte un regard extérieur et critique à l'étude "Grand Lyon, métropole servicielle, quelles transformations pour l'action publique ?"

Texte d'Alice Tagger

Lorsqu’il s’agit de conduire le changement, secteurs privé et public divergent.

Interview de Stéphane SAUSSIER

Professeur de sciences économiques à l'IAE Paris, chercheur au Gregor

Interview de Sylvain PETITET

Ingénieur des Travaux Publics de l'Etat

Interview de Thierry Marcou

Directeur du programme Villes 2.0 à la Fing