Commander des biens sur Internet

Étude

Pourquoi acheter en ligne ? Quelles préférences entre se faire livrer à domicile, en point-relai ou en drive ? Une douzaine d’habitants témoignent.

Interview de Jean-Michel BESNIER

<< Un univers de robots qui épurerait les relations humaines, au point de les limiter à l'échange de signaux, serait profondément déshumanisant >>.

Propos recueillis par Caroline Januel le 12 juillet 2011

Jean-Michel Besnier est agrégé de philosophie et docteur en sciences politiques. Il est professeur de philosophie à l'université de Paris IV – Sorbonne (chaire de Philosophie des technologies d'information et de communication). Depuis 1989, il est membre du Centre de recherche en épistémologie appliquée (CREA), laboratoire du CNRS et de l'Ecole Polytechnique axé sur les sciences cognitives dont il a récemment pris la direction. Il a appartenu aux comités d'éthique du CNRS (le COMETS) et de l'INRA (le COMEPRA). Il est l'auteur de nombreux articles et ouvrages dont le récent « Demain les posthumains : le futur a-t-il encore besoin de nous ? » (Fayard, 2010).

Nous l'avons interrogé sur le développement actuel de la robotique de service et ses conséquences sur nos vies et notre humanité. Jean-Michel Besnier explique à la fois la difficulté de tendre vers une sobriété technologique et la nécessité de tempérance dans une société qui place une grande confiance dans les objets techniques.

Cette interview s'inscrit dans le cadre d'une large étude sur la robotique de service conduite par la Direction de la prospective du Grand Lyon et son réseau de veille.

En matière de robotique de service, nous sommes vraisemblablement sur un marché de l'offre où les usages trancheront : il ne semble pas y avoir de demande explicite de robot (pas plus qu'il n'y a eu de demande de téléphone portable dans les années 1990). Néanmoins, notre société occidentale semble plus à même d'accueillir ce type d'objets techniques. Partagez-vous ce point de vue ?

Il n'y a pas en effet de demande explicite de robots et néanmoins, il y a une sensibilité générale qui rend vulnérable à la pénétration de robots dans notre environnement. Ce qui m'a toujours frappé dans notre attitude à l'égard des technologies de pointe, c’est notre ambivalence : nous sommes à la fois attirés et repoussés par elles. Les robots androïdes au Japon ont révélé cette grande ambivalence qu'éprouvent les gens, au point que les concepteurs de robots se posent toujours la question de savoir jusqu'où aller sur le plan de la ressemblance avec l'humain pour éviter le résultat contre-productif de machines qui apparaîtraient à la fois familières et étrangères et qui décourageraient pour cette raison leur usage.

Je pense que ce qui nous domine de plus en plus est l'idée que des automatismes peuvent résoudre nos problèmes... et cela se joue à tous les niveaux. L'idée de produire des algorithmes qui permettent de générer des procédures, des routines, voire même de résoudre des problèmes complexes, s'impose de plus en plus. Cette idée est étrange car tout se passe comme si on considérait que l'efficacité est d'autant plus permise que la conscience et la réflexion ne s'en mêlent pas. C'est une idée que les philosophes qui travaillent sur l'expertise ont rencontrée comme un paradoxe: un expert est quelqu'un qui travaille sans réfléchir et qui fait ce qu'il faut au bon moment. La preuve : lorsque vous demandez à un expert pourquoi il fait les choses de telle façon plutôt que de telle autre, il ne sait pas vous répondre car vous cassez ses automatismes. C'est étonnant mais cette fascination pour l'expertise sans réflexion se généralise de plus en plus et devient un idéal d’accomplissement dans les apprentissages. Philosophiquement, ce qui peut tout de même intriguer, c’est cette espèce de suppression de la dimension de l'intériorité et de la réflexion, considérée comme un atout pour l’action.

Les idéologies pragmatistes ont préparé le terrain. Songez à la manière dont on considère l'intelligence aujourd'hui, par rapport au siècle dernier : l'intelligence ne suppose plus forcément la conscience, un comportement adapté est présumé intelligent. Un objet peut être désigné comme intelligent. Il suffit d'une bonne mise en œuvre de moyens pour identifier de l'intelligence. Tout est potentiellement intelligent pourvu qu'il soit équipé de bons automatismes. Cette idée-là est de plus en plus forte. Il n'y a donc pas expressément une demande de robots mais l'idée qu'il nous faudrait des dispositifs incarnant l'intelligence en prépare l’accueil à grande échelle. Le bon vendeur de robots va s'appuyer là-dessus car on est persuadé que l'efficacité reposera sur l'automatisme. A titre de révélateur de cette disposition, je prends toujours l'exemple du pilotage automatique d'avion auquel nous faisons déjà plus confiance qu'au pilote susceptible de montrer une faiblesse humaine.

Mais au-delà de la demande d'efficacité, les concepteurs de robots font tout pour que nous nouions des relations avec eux...

Bien sûr, mais cela fait partie de l'efficacité... On produit de l'empathie pour produire de l'efficacité. On interagira d'autant mieux avec les robots s'ils nous paraissent sympathiques. La finalité reste la même : on est toujours dans l'instrumentalisation. Si les robots destinés à s'occuper des personnes âgées et des enfants sont capables de reconnaître leurs émotions, c'est pour servir leur fonction première d'assistance et rendre la relation plus efficace.

Certains concepteurs privilégient les robots androïdes, d'autres envisagent davantage le développement de la robotique de service dans les objets du quotidien, dotés de fonctions robotiques. Qu'est-ce que cela vous inspire ?

Le robot androïde correspond à une forme d'animisme qui caractérise une société un peu infantile. Les technologies portent parfois un peu d'infantilisation. Il n'y a aucune raison pour que les objets dits intelligents soient de forme humaine. Je crois davantage à la diffusion de la robotique de service dans nos objets du quotidien qui n’appellent pas sur eux la projection de sentiments humains. Le robot androïde peut servir de transition pour les humains un peu niais que nous sommes et qui avons besoin de jouer d'abord avec des hochets pour peu à peu se laisser immerger dans un environnement intégrant des fonctions robotiques. On est encore en admiration devant notre magie. On a certes besoins d'empathie mais quand nous pourrons prendre de l'ocytocine sous forme de cachet, nous n'aurons plus besoin de satisfaire notre empathie avec des êtres qui nous ressemblent. Les robots androïdes correspondent à une phase encore archaïque de la société technologisée. La France y croit d'ailleurs assez peu. Est-ce le signe de notre maturité ?

En quoi l'imaginaire associé aux robots et aux objets intelligents pourrait influencer nos usages ?

Notre imaginaire influe toujours sur nos usages quel que soit l'objet technique. L'imaginaire nous conduit à utiliser les objets de manière non prévue : ce qui est détournement pour le concepteur est en fait appropriation pour l'utilisateur. Cette appropriation se fait à travers le prisme de l'imaginaire, c'est-à-dire de représentations mentales, de souvenirs, de sensations... L'imaginaire est un peu tout cela à la fois. Il facilite l'appropriation et l'assimilation de l'objet dans l'espace humain. Un objet complètement réfractaire à l'imaginaire serait rejeté.

Déléguer certaines tâches à des objets intelligents n'est pas neutre. Quels en sont les risques ?

La perspective de se laisser complètement envahir par des objets intelligents de toute sorte est préoccupante. Si elle se réalisait, elle signifierait une déshumanisation. Pour l’éviter, où placer le curseur ? Je ne saurais le dire mais la confiance que l'on met dans les automatismes me parait excessive. On veut à tout prix expulser l'équivocité, l'ambiguïté, tout ce qui fait que nous sommes profondément humain : rêveurs, imprévisibles, menteurs etc. Si nous nous en remettons à des machines, on s’expose à perdre tout ce qui fait le sel de la vie humaine. Le mythe de la transparence entretenue par nos techniques est un mythe violent car il vient bouleverser ce qui est profondément ancré en nous : l'opacité, le besoin d’intimité, l’intériorité. Nous sommes des êtres opaques les uns pour les autres et à l'égard de nous-mêmes. Ces technologies viennent supprimer cette opacité et l’indétermination qui rend possible notre liberté. Le paradoxe est que nous sommes des êtres indéterminés qui nous servons des technologies précisément pour supprimer notre indétermination. Quand cesserons-nous d’être masochistes et de vouloir tout mettre en œuvre pour échapper à notre liberté ?

Ne risquons-nous pas de perdre certaines de nos capacités comme par exemple l'apprentissage ou la construction de la mémoire ?

C'est certain... il est évident que tous nos dispositifs techniques nous amènent à externaliser toujours davantage la mémoire. Cela a commencé avec l'écriture et à l'époque déjà, les adversaires de l'écriture disaient que nous allions perdre notre âme, et avec elle notre humanité. Ce qui nous fait homme, c’est justement la retenue, la rétention... Toutes ces technologies nous donnent la possibilité d'externaliser notre mémoire. Cela nous rend extrêmement fragiles et pourtant, nous persistons. Il y a parfois des cris d'alarme ici et là, nous rappelant par exemple que les supports numérisés sont plus fragiles que les écrits et que l’amnésie numérique ou l’oubli digital nous menace..

Quant à l'apprentissage, c'est la même chose. Le développement de notre cerveau tient pour l’essentiel aux expériences tâtonnantes que nous faisons dans les démarches d'apprentissage. Si nous avons pour nous relayer des machines programmées pour nous donner les solutions, pourquoi apprendre, pourquoi expérimenter, pourquoi faire des efforts, etc. ? Peut-être développerons-nous d'autres compétences? Cela n'est pas exclu. Mais certaines fonctions cognitives seront sous-utilisées et une fonction cognitive qui n'est pas utilisée est perdue.

L'impact se fera-t-il sentir également sur les relations humaines ?

Les relations affectives peuvent aussi être altérées par la fréquentation des robots. Les sentiments affectifs et amoureux, l’opacité dont je viens de parler, toute la complexité des relations humaines que traduit bien la littérature – tout cela se trouve aplati et réduit à l’élémentaire avec les robots. Imaginons un enfant qui ne grandirait que dans un univers de robots. Il est possible qu'il ne développe pas un certain nombre de comportements à l'égard de ses semblables sur lesquels il aura tendance à projeter des attentes instrumentalisantes, des attentes de réponses exclusivement comportementales, alors que les hommes échangent des signes entre eux – des signes qui appellent des interprétations et des mises en discussion. Les robots, eux, n'échangent que des signaux. Un signal est un stimulus qui appelle une réaction automatique. Par exemple, un feu rouge provoque la réaction de s’arrêter, comme l’os à moelle fait saliver le chien, tandis que les signes de notre langage éveillent d’autres signes qui s’agencent pour former des conversations. Un enfant ayant vécu avec des robots émetteurs et récepteurs de signaux ne rencontrerait pas ce qui est profondément humain et qui fait l’univers de la culture : cet échange de signes qui concourt à enrichir les relations humaines et à conjurer la barbarie.

Un univers de robots qui épurerait ces relations humaines, au point de les limiter à l'échange de signaux, serait en effet profondément déshumanisant. Il n'est hélas pas invraisemblable que nous en venions là. Il faut déjà agiter la sonnette d'alarme dans le domaine pédagogique où l’on serait enclin à remplacer les instituteurs par des machines à enseigner sous prétexte qu’elles éviteraient le face à face vécu comme traumatisant par un nombre croissant d’élèves. D'ores et déjà, certains enfants sont déroutés par les accès de colère de leur père, par l'imprévisibilité d'un sentiment... ils ne comprennent pas ce qui fait signe et sont de fait fragilisés. Une jeunesse qui n'aurait été formée qu'à ça est une jeunesse évidemment très vulnérable.

Sur le plan collectif, dans le monde du travail par exemple, les répercussions pourraient également être importantes car nous serons vraisemblablement en concurrence avec les robots...

En effet, le sentiment d'être utile pourrait nous être enlevé. Dans le milieu du travail, le sentiment d'impuissance est d'ores et déjà fréquent, il traduit le désespoir contemporain. Peut-on imaginer une complémentarité entre la machine et l'homme ? Au début, c'est ce qu'on s'était dit... les machines étaient supposées faire les choses les plus pénibles et laisser aux hommes le privilège de la réflexion, mais malheureusement, le perfectionnement de la machine fait qu'elle est en mesure de rogner de plus en plus sur les prérogatives humaines. Comment faire autrement ? On veut diminuer la journée de travail, la pénibilité, les travaux répétitifs ou jugés dégradants... Les instruments, la bureautique, la robotique ont fait se développer une sorte de nouveau prolétariat. L'aliénation est tangible, le sentiment de devenir superflus se développe... On pouvait difficilement imaginer aux débuts de la micro-informatique que les secrétaires souffriraient autant de solitude, de l'atomisation des tâches, de l'impossibilité de limiter leur travail dans le temps, de ne pouvoir répondre à des sollicitations croissantes, d’échapper à des formes de contrôle de plus en plus perverses...

On a créé une nouvelle aliénation sur la base du développement d'automatismes qui devaient libérer l'esprit. C'est très difficile d'en sortir. Je crois que la seule possibilité serait de s’astreindre à des règles nouvelles de sagesse, mais comment la sagesse ne pourrait-elle pas être vécue comme régressive et induire des comportements de résistance ? Prendre le parti de ne se servir de la messagerie électronique que 2 heures par jour, de n’utiliser internet que le matin, etc. Y a-t-il une régulation possible dans un monde qui se dit continuellement compétitif, tourné vers l'innovation, etc. ? Cette dynamique qui a érigé le mouvement comme principe de fonctionnement d'une société. Tant que le mouvement et la vitesse seront nos déesses tutélaires, nous aurons du mal à faire la part de l'humain et de l'automatisme. C'est le « bougisme », décrit par Pierre-André Taguieff, qui définit nos sociétés. Une société qui cesserait de bouger serait une société qui mourrait. Et bouger implique de se livrer tout le temps à des moteurs qui en veulent toujours plus.

Comment réguler cette course à la performance qui nous incite à privilégier toujours davantage les automatismes plutôt que l'humain ?

Il s'agit plus de satisfaire un besoin de tempérance que de régulation. On parle beaucoup dans le monde médical de la sobriété thérapeutique qui devrait refréner l’acharnement des médecins portés à surenchérir sur les demandes des patients... De même, nous devrions nous attacher à définir une sobriété technologique. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que celui de faire appel à des vertus pour parvenir à ces comportements de résistance, de tempérance ou d'auto-régulation. La réflexion éthique et philosophique est importante et la situation n'est sans doute pas désespérée. On voit se profiler, au moins dans les vieilles sociétés technologiques, l'Europe et les États-Unis, des mouvements de revendication en faveur de la simplicité volontaire, des mouvements de réflexion sur la démondialisation, etc. Ces mouvements commencent à se développer et bénéficient des crises technologiques qui ramènent au bon sens. De ce point de vue, les crises peuvent être de salutaires électrochocs : contraints par elles, on réfléchit et on se parle de nouveau, on découvre de nouvelles solutions, on invente, on formule des idéaux sinon des utopies,... Et à chaque crise, on se rend davantage compte combien l’on est esclaves des machines... La prise de conscience est de plus en plus flagrante. Prenez la décision récente des Allemands de sortir petit à petit du nucléaire, tout en sachant pertinemment qu'ils prennent des risques. A chaque crise technologique, nous mesurons l'impuissance générée par notre puissance. Nous découvrons que nous sommes d'autant plus impuissants que nous devenons plus puissants... cela nous invite à prendre de la distance avec ce dont nous sommes techniquement capables. Mais prendre ses distances, renoncer à des objets techniques nous reliant au monde, être moins réactifs dans une société de mobilisation générale et toujours sur le qui-vive, cesser de bouger, c’est orcément prendre le risque de mourir un peu. Il faudrait une révolution culturelle pour inverser totalement les choses. Faute de quoi la prégnance des valeurs économiques nous contraint et rend difficile la tempérance.

Sommes-nous encore libres de nous détourner des objets intelligents qui nous entourent ou en tout cas de les utiliser seulement quand nous le souhaitons ?

Actuellement, non, nous ne sommes pas libres de nous débrancher. Un mouvement de revendication citoyenne plaide pour le droit à la déconnexion et il appelle à la résistance face à cette impossibilité de se soustraire à ce réseau d'objets intelligents. Si ces objets peuplent notre environnement, nous n'avons aucune prise sur eux. Le jour où toutes les voitures seront équipées de fonctions les rendant autonomes, nous n'aurons plus le choix... ou alors celui de marcher à pied. De manière plus prosaïque, les décisions des pouvoirs publics nous empêchent de nous déconnecter : on sera bientôt obligé de faire sa déclaration d'impôts en ligne, il faudra donc disposer d'un ordinateur, etc. D'ores et déjà, des services ne passent que par la voie numérique. La numérisation de la vie quotidienne, dès lors qu’on l’engage, devient hégémonique. Le droit à la déconnexion paraît de plus en plus irréaliste. On nous dit souvent que nous sommes dans une période de transition, que la fracture numérique va se réduire naturellement avec les générations montantes... Mais serons-nous bientôt réduits à faire comme Simak dans son roman « Demain les chiens » et à solliciter le souvenir de l'époque où il y avait encore des hommes sur Terre ?

Ces objets contribuent aussi à nous rendre la vie plus facile, à nous faire gagner du temps...

Oui, cela dégage du temps pour les loisirs, pour faire ce qu'il nous plait davantage. Mais ce temps dégagé, lorsqu'on est dans une logique comme celle du « bougisme », sert plutôt à passer d'objet technique en objet technique : de la console de jeux à internet, de la TV au portable, etc. Comme le héros du film « Matrix », nous sommes prisonniers de la matrice...

On objectera que tout n'est pas si sombre, par exemple que la numérisation des villes nous permet de mieux les explorer, d'obtenir facilement des informations touristiques, pratiques, historiques, etc... Mais là encore, comment contenir l’étendue de ces possibilités ? Là où il y a numérisation, il y a tendance à l’hégémonie. Il n'y a pas de raisons pour ne pas vouloir aller plus loin et demain, les objets nous diront quoi faire dans telle ou telle situation. On passe son temps à essayer de ne pas être libre. Car la liberté, lorsqu'elle est vécue comme indétermination - possibilité d’être ou de faire cela plutôt que ceci - est perçue comme angoissante ou ennuyeuse. On passe donc son temps à conjurer l'angoisse et l'ennui. Et l’on se tourne vers les technologies, qui suppriment cette indétermination et fonctionnent comme des anxiolytiques, en nous débarrassant du souci d’être libres…

Étude

Pourquoi acheter en ligne ? Quelles préférences entre se faire livrer à domicile, en point-relai ou en drive ? Une douzaine d’habitants témoignent.

Étude

Comment les commerces de proximité s’adaptent à la vente en ligne ? Cette étude donne la parole à une dizaine de commerçants indépendants du territoire.

Quelles sont les pratiques d’achats en ligne et de livraison ? Décryptage d’une nouvelle norme de consommation et de ses effets sur la logistique urbaine et les commerces indépendants.

Article

La Revue dessinée a publié plusieurs reportages sur les conséquences écologiques et sociales de nos usages digitaux. Avec humour, l'un de ces textes nous permet de prendre la mesure du piège écologique que constitue notre addiction au numérique.

Article

À partir de quand peut-on considérer qu’un cheminement intellectuel, spirituel ou scientifique, peut conduire à préparer le terreau d’une déconnexion pathologique du réel ?

Article

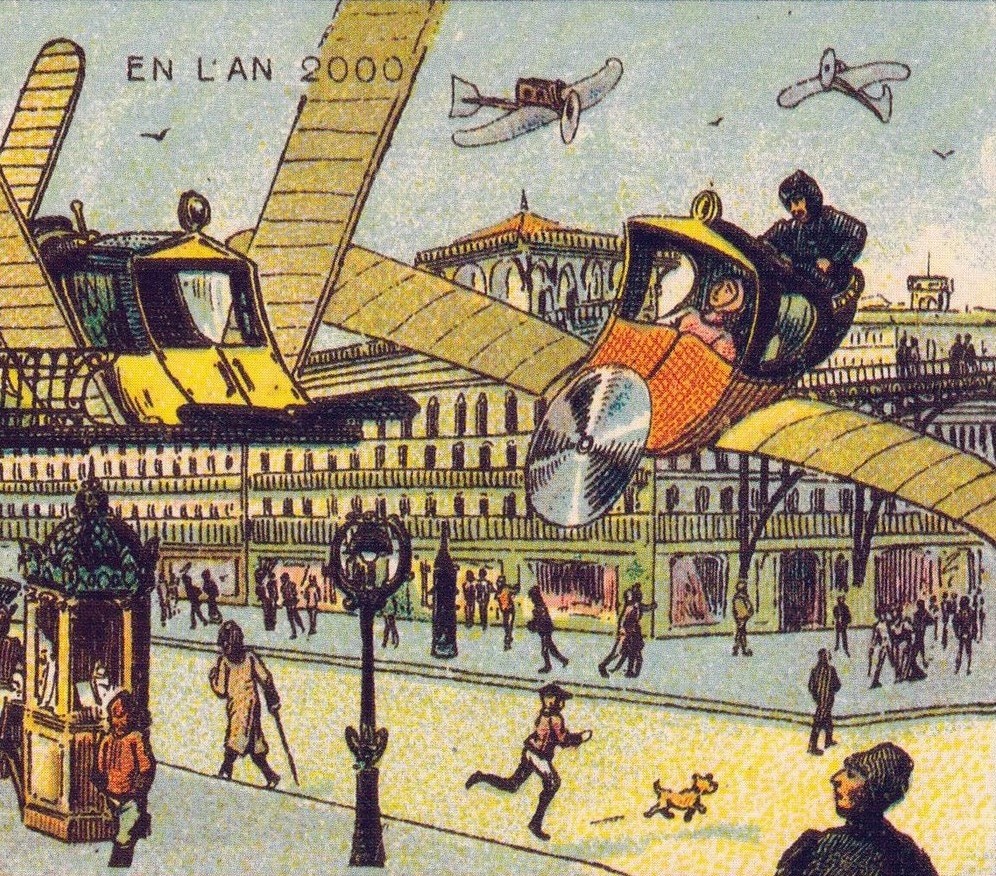

Cet article propose dix « bascules » sur l’impact du numérique sur la ville, en comparant ce qui était perçu par le passé et la façon dont le numérique a effectivement transformé la ville.

Article

Pour mieux imaginer l’offre culturelle proposée demain aux jeunes publics, acter les grandes transformations qui changent la donne dès aujourd’hui

Article

Un grand fou rire dans la ville jusqu’à l’aurore, une résidence citoyenne accueillie par l’Émeute de Lyon, « Carmen » hacké par nos ados. C’est à Lyon, en 2040.

Article

Et si demain le spectacle vivant se déroulait dans le métavers ?