Le pôle innovation au Grand Lyon

Interview de Marjorie BORDEAUX

Chargée de mission au pôle innovation du Grand Lyon

Interview de Stéphane SAUSSIER

<< Il ne faut surtout pas croire que le fait de blinder » le contrat dès le départ et de bloquer les possibilités de renégociation permettra à la collectivité de laisser ensuite l’opérateur tout gérer de A à Z » >>.

Interview réalisée par Matthieu Boury (Nova7) le 17 février 2012

Professeur de sciences économiques à l'IAE Paris, chercheur au Gregor (groupe de recherche en économie et gestion des organisations), Stéphane Saussier dirige depuis mai 2009 la chaire de recherche sur l'économie des partenariats public-privé de l'IAE. Ses travaux portent sur l’analyse des choix contractuels des agents économiques, les questions d’organisation des services publics et plus particulièrement la question de l'efficacité et de l'organisation des partenariats public-privé.

Dans ce second volet de l’interview consacrée aux partenariats public-privé (PPP), Stéphane Saussier aborde deux grands enjeux liés aux étapes de contractualisation et de pilotage d’un PPP : comment trouver le bon dosage en termes de partage des risques et de flexibilité contractuelle ? Comment s’investir dans la relation et comment équilibrer le rapport de forces vis-à-vis du partenaire privé ?

Dans un rapport que vous avez publié récemment sur l’économie des partenariats public-privé (PPP)1, vous insistez sur la nécessité de partager les risques de manière adéquate entre la partie publique et l’opérateur privé. Vous évoquez à ce propos la possibilité, dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), de définir des clauses de bornage des recettes afin de ne pas faire peser l’intégralité du risque d’exploitation sur l’opérateur. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Le principe du bornage des recettes est de demander à l’opérateur de supporter le risque de recettes, mais seulement dans une certaine mesure, avec des bornes supérieures et des bornes inférieures. Lorsque ces bornes sont atteintes, elles entraînent des renégociations.

L’objectif est double. Tout d’abord, cela permet d’éviter de se retrouver dans des situations dans lesquelles l’opérateur réalise un profit qui peut paraître indu au citoyen. Le risque en effet est que les citoyens se retournent ensuite vers la collectivité en l’accusant d’avoir mal fait son travail en laissant un opérateur gagner trop d’argent sur la gestion d’un service public local. Ensuite, l’objectif est d’éviter que l’opérateur privé ne se retrouve dans une situation où il fait des pertes importantes, parce qu’on s’est trompé au début du contrat, ce qui est possible des deux côtés. En effet, si l’opérateur subit de grosses pertes, la qualité du service sera dégradée, il cherchera à renégocier, il ne sera pas « fair-play », il cherchera à sortir de la relation et au final les citoyens ne seront pas satisfaits non plus. C’est à tout cela qu’il faut réfléchir.

Le bornage des recettes existe depuis longtemps dans certains types de délégations de service public (DSP) et commence à se développer dans le secteur de l’eau. On voit en effet apparaître dans ce domaine des clauses définissant les modalités de partage des pertes mais également des sur-gains. La renégociation de la DSP de distribution d’eau entre la Ville de Dijon et Suez est un exemple qui illustre très bien les innovations contractuelles possibles2. Dans le nouveau contrat, il est en effet précisé que si la rémunération de l’opérateur dépasse un certain plafond, les revenus supplémentaires seraient partagés à 50%-50% avec la collectivité. Inversement, si la rémunération descend en-dessous d’un seuil plancher, alors les pertes seraient partagées à 50% entre les deux parties. Des paliers plus extrêmes ont également été définis de manière à ce que la collectivité puisse récupérer 100% des revenus supplémentaires au-dessus d’un certain plafond ou supporter 100% des pertes en-dessous d’un certain plancher.

Vous faites référence dans ce même rapport à des innovations permettant d’ajuster la durée du contrat en fonction des recettes effectives. Que peuvent apporter ces dispositifs et sous quelles conditions peuvent-ils être mis en œuvre ?

Il existe en effet des exemples intéressants d’innovations de ce type dans des DSP mises en œuvre dans des pays étrangers, au Chili notamment3. Lorsque vous demandez à l’opérateur de se rémunérer sur les factures qu’il va émettre, le risque est que son offre soit trop optimiste sur le niveau futur de la demande et qu’il tente ensuite de renégocier les tarifs à la hausse pour éviter d’avoir à subir des pertes. C’est ce que nous appelons la « malédiction du vainqueur ». Une solution peut donc être de demander aux opérateurs, dans le cadre de la consultation, d’indiquer le chiffre d’affaires qu’il souhaite réaliser plutôt que le tarif du futur service. Par exemple, je vous demande de construire une autoroute, cela va vous coûter d’après mes estimations dans les 500 millions d’€, si vous êtes vraiment efficace 400 millions et dans le cas contraire 600 millions. Je vous demande de mettre dans l’enveloppe non pas le prix du péage, c’est moi qui vais le décider, mais le chiffre d’affaires actualisé que vous souhaitez réaliser. Par exemple, si l’investissement est de 500 millions d’€ et que votre taux de marge souhaité est de 8%, vous allez viser un chiffres d’affaires de 500 millions plus 8% de cette somme avec une actualisation par rapport à l’inflation. Dans ce cas de figure, le contrat démarre et la collectivité décide du prix du péage. Ensuite, la fréquentation de l’autoroute sera plus ou moins importante, le chiffre d’affaires de l’opérateur augmentera donc plus ou moins vite et le contrat ne s’arrêtera qu’une fois que l’opérateur aura réalisé le chiffre d’affaires qu’il avait indiqué dans l’enveloppe. Il n’y a alors plus de « malédiction du vainqueur », le retour sur investissement est assuré, ce qui a pour effet de ne pas faire baisser la qualité de service tout en s’assurant que la marge réalisée par l’opérateur n’est pas surdimensionnée. A ma connaissance, ce système fonctionne plutôt bien au Chili. Le problème, c’est qu’en France, c’est totalement interdit puisque pour qu’un contrat soit valide, il faut que la durée de celui-ci soit précisée dès le départ.

Il existe toutefois des moyens de contourner cette règle. Ce système a été utilisé par exemple de manière détournée pour le Viaduc de Millau. En effet, cette infrastructure est gérée via une concession dans laquelle la durée du contrat est beaucoup plus longue que le délai d’amortissement prévu et une clause a été introduite de manière à ce que si le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur

atteint telle borne avant la date prévue de fin du contrat, celui-ci s’arrêtera. On fait donc exactement la même chose qu’au Chili mais en mettant une borne supérieure assez haute et une clause permettant finalement d’ajuster la durée. Ce type d’innovations est donc tout à fait applicable en France, avec des solutions de contournement…

Dans le cas d’un contrat de partenariat, le risque d’exploitation ne sera pas supporté par l’opérateur car sa rémunération sera déconnectée de la fréquentation. Quelles seront alors les catégories de risques qu’il prendra à sa charge ?

En effet, dans un contrat de partenariat l’opérateur ne se rémunère pas directement sur l’usager mais à travers un loyer versé chaque année par la partie publique en fonction de l’atteinte d’objectifs de performance. On peut difficilement intégrer des objectifs de performance liés à la consommation du service car on demanderait alors à l’opérateur de supporter le risque d’exploitation alors que souvent il n’y est pour rien. Dans le cas d’une autoroute, la fréquentation dépend du prix de l’essence, de l’existence ou non d’une ligne TGV en parallèle, de tout un tas de facteurs sur lesquels l’opérateur n’a pas prise. Lorsque la fréquentation diminue à cause du nombre de morts sur l’autoroute ou de la rapidité d’intervention, cela devient son problème. Mais cela reste tout de même marginal, ce n’est pas cela qui génère ou non de la fréquentation et on ne peut pas faire supporter à l’opérateur un risque qu’il ne contrôle pas. S’il ne contrôle pas ce risque, il va vous faire payer une prime très élevée. On doit donc laisser entre les mains de l’opérateur les risques qu’il peut contrôler. Typiquement, la maîtrise du coût de construction rentre directement dans le métier d’une entreprise de BTP. Si elle n’est pas capable de prendre ce risque-là, on ne peut plus avancer.

Les contrats signés entre acteurs publics et privés dans le cadre de DSP ou de contrats de partenariat peuvent être plus ou moins souples. Comment la collectivité peut-elle trouver le bon dosage entre un contrat rigide qui engagera l’opérateur et un contrat flexible qui s’adaptera à l’évolution du contexte ?

Il ne faut surtout pas croire que le fait de « blinder » le contrat dès le départ et de bloquer les possibilités de renégociation permettra à la collectivité de laisser ensuite l’opérateur tout gérer de A à Z. Il ne faut pas que le contrat soit trop flexible, dans le sens où l’opérateur doit s’engager sur un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas non plus qu’il soit trop rigide car comme tout contrat de long terme, on sera amené à le renégocier, c’est certain. Il faut donc anticiper la manière avec laquelle on va le renégocier, comment on impliquera les tierces parties, les citoyens en particulier, et comment on communiquera dessus. L’enjeu est de trouver le bon dosage, afin d’aboutir à un contrat agile. C’est une problématique importante. De nombreux rapports affirment en effet que les renégociations, courantes dans ce type de contrat de long terme, traduisent la volonté de la part des opérateurs de profiter de leur pouvoir, car ces renégociations impliquent généralement une augmentation des tarifs. Ma vision, qui s’appuie sur d’autres études moins nombreuses, c’est que la renégociation n’est pas forcément porteuse de risques. Les adaptations contractuelles peuvent constituer au contraire des leviers. Elles vont en effet dans une bonne direction si les deux parties sont dans une position équilibrée et qu’elles arrivent à renégocier en impliquant les personnes qui ne sont pas directement autour de la table, les usagers et citoyens en particulier.

Quels sont les enjeux pour la collectivité de s’investir dans la relation avec l’opérateur tout au long de la vie du contrat ?

S’investir dans la relation ex-post est très important. La collectivité n’a pas le choix si elle veut que cela fonctionne. Si elle laisse filer le contrat, si des renégociations sont menées sans qu’elle y ait vraiment réfléchi, cela lui retombera dessus tôt ou tard. Si je laisse les clés à l’opérateur privé, il va en profiter d’une manière ou d’une autre, c’est certain. A l’inverse, si on le contrôle totalement et qu’on essaie de concevoir un contrat totalement figé dès le départ, sans aucune marge de négociation, cela ne fonctionnera pas non plus. La relation doit s’envisager comme un partenariat, les deux parties doivent s’investir dans la relation. C’est primordial mais souvent difficile à faire comprendre...

Pourriez-vous nous donner un exemple permettant d’illustrer les enjeux pour les collectivités de s’investir dans la relation et dans le partenariat ?

L’exemple de la Ville de Paris, qui a décidé il y a quelques années de revenir en régie pour ses services d’eau, illustre parfaitement ces enjeux. J’ai demandé à Anne le Strat, adjointe au maire de Paris chargée de l’eau et de l’assainissement, ce qui justifiait le fait qu’on revienne en régie. Elle m’a répondu que les opérateurs privés leur cachaient de l’information sur les investissements réalisés et sur de nombreuses choses, que la Ville n’arrivait pas à contrôler leur activité. C’est le type d’arguments que je ne comprends pas ! Il s’agissait d’une DSP, donc à tout moment la partie publique pouvait modifier les termes contractuels de manière unilatérale. A tout moment, elle pouvait aller auditer pour rechercher ou vérifier des informations. Comment est-ce possible que la Ville de Paris ne dispose pas de suffisamment d’informations ? Pour moi, le problème relève essentiellement d’un manque d’investissement de la collectivité dans la relation. Ma vision de ce retour en régie, c’est une collectivité qui a signé un contrat de distribution d’eau et qui a ensuite laissé filer en se disant que le problème était réglé, que ce problème relevait des opérateurs. Puis elle s’est réveillée au bout de dix ans en s’étonnant de ne pas avoir assez d’informations. Le problème c’est qu’ils n’ont pas fait leur travail, dans le sens où ils ne se sont pas investis dans le contrôle du service et dans le partenariat, puis ils ont décidé de repasser en régie afin de tout contrôler. C’est évident qu’on contrôle mieux en régie, il ne faut pas être naïf. Mais en régie, on rencontre le même problème. Il faut contrôler un minimum et si on laisse le service sans contrôle, des dérives peuvent se produire.

La décision prise par l’équipe municipale parisienne de revenir à un mode de gestion en régie a-t-elle été motivée uniquement par un besoin de contrôle ou également par une volonté d’améliorer la performance ? Les habitants ont-ils joué un rôle dans cette décision ?

La prise de conscience d’un problème n’est pas venue des habitants car le prix de l’eau à Paris était en-dessous de la moyenne, la qualité était irréprochable et le taux de fuites était l’un des meilleurs de France. Ces bonnes performances n’étaient pas spécialement dues à un effort majeur de la part des opérateurs, cela s’explique surtout par la très forte densité de population dans la Capitale. Ma vision c’est que la Ville de Paris est retournée en régie avant tout pour pouvoir mieux contrôler la gestion du service, chose qu’elle n’avait pas suffisamment faite auparavant. A ce titre, je tiens à rappeler que, dans une DSP ou dans un contrat de partenariat, il revient à la collectivité d’exercer son pouvoir de contrôle. Une DSP ne doit pas être appréhendée comme une privatisation ou une externalisation, elle porte sur un service public dont la responsabilité reste du ressort de la collectivité ! Pour revenir au cas de la Ville de Paris, on peut estimer qu’il y a très certainement eu aussi une dimension politique dans cette décision. Tout un discours a en effet été construit sur le fait qu’on ne pouvait pas accepter que des opérateurs privés fassent du profit sur la distribution d’eau qui est une ressource naturelle. Mais les opérateurs n’ont jamais vendu l’eau, ils vendent le service consistant à la rendre potable et à la distribuer.

Ce retour en régie a-t-il eu des impacts en termes de réputation pour les opérateurs concernés ? Quelles ont été leurs réactions ?

Cette décision a très certainement eu des impacts pour eux. De nombreux articles ont été publiés dans la presse en annonçant qu’ils perdaient leurs contrats car la Ville de Paris n’était pas satisfaite du contrôle. De plus, depuis son passage en régie, la Ville de Paris essaie de convaincre d’autres collectivités de faire la même chose. Cela peut donc avoir un impact négatif sur l’activité des opérateurs concernés. En réaction, les opérateurs ont tout d’abord communiqué en faisant valoir leur bilan, en montrant que tous les indicateurs étaient au vert et que les tarifs étaient plus bas que la moyenne. La Ville de Paris ne les a d’ailleurs jamais mis en cause sur ces thèmes. Elle a juste attaqué sur le fait qu’elle voulait que la distribution d’eau redevienne publique car c’était un domaine public et qu’on ne pouvait pas laisser les opérateurs faire du profit là-dessus.

Quels leviers la collectivité peut-elle actionner pour inverser le rapport de forces avec l’opérateur ?

Les grandes collectivités disposent de leviers d’action puissants. En effet, sur des contrats pour de grandes agglomérations, les opérateurs privés importants jouent une partie de leur réputation. Par exemple, si une collectivité de plusieurs milliers d’habitants communique sur le fait qu’elle traite avec un opérateur qui ne veut pas renégocier de manière « fair-play » et qu’elle est obligée de lui imposer certaines choses, cela aura forcement un impact. Mais il n’y a pas de recettes miracle. Il faut vraiment réfléchir au cas par cas, en fonction de l’acteur qu’on a en face, et se poser les bonnes questions : est-ce que c’est un petit opérateur régional ou un opérateur national ? Est-ce qu’on peut faire jouer les effets de réputation ou non ? Etc.

L’exemple du retour en régie de la Ville de Paris illustre l’enjeu pour les collectivités d’avoir accès à un certain nombre d’informations afin de pouvoir contrôler l’exécution du contrat. Quels outils les collectivités peuvent-elles mobiliser afin de diminuer les asymétries d’informations vis-à-vis de leurs partenaires privés ?

La collectivité peut spécifier contractuellement qu’elle veut une remontée d’informations de la part de son partenaire sur certaines dimensions : ses coûts d’exploitation, ses investissements, etc. Ce n’est certes pas parce que l’information remonte qu’elle est valide mais cela rentre dans le dossier. Si on vérifie ensuite ces informations et qu’on se rend compte qu’il y a eu des problèmes, on se retrouve en position de force lorsque l’on renégocie. Nous avons fait une étude relative aux contrats d’eau en France qui nous a permis de constater qu’au cours des années les contrats se sont complexifiés. De nombreuses collectivités demandent en effet aujourd’hui à leur partenaire certaines informations qui relèvent du secret commercial : les coûts d’exploitation, les niveaux d’investissements et leur nature, etc. Les opérateurs s’engagent ainsi à travers le contrat à faire remonter régulièrement ces informations. Evidemment, cette remontée a un coût qui doit être tarifé quelque part. Mais cela permet de renforcer la position de la partie publique. Si elle décide à un moment donné de faire un audit qui montre que ces informations sont fausses, elle sera alors réellement en position de force pour renégocier. A l’inverse, s’il n’y a pas eu de remontée d’informations, la mauvaise foi de l’opérateur ne pourra pas facilement être mise en cause. On comprend une nouvelle fois l’intérêt pour la collectivité de consacrer des moyens importants au contrôle de l’exécution du contrat.

Par rapport à quel référentiel une collectivité peut-elle considérer que les informations recueillies illustrent une bonne performance ou au contraire des résultats insuffisants ?

Si les indicateurs de performance sont suffisamment bien choisis pour s’assurer que l’opérateur réalise les efforts nécessaires pour les atteindre, la réalisation d’audits permettant de contrôler les investissements réalisés devient moins importante. Autrement dit, lorsque la qualité est directement liée aux investissements qui sont mis en place, il suffit de choisir de bons indicateurs de performance et de réaliser un suivi précis focalisé sur ces indicateurs. A l’inverse, si la qualité du service ne mesure pas tout ce que l’on attend de l’opérateur en termes d’investissements dans le réseau, on est alors obligé de lui demander plus d’informations, d’aller faire des audits, de dépenser de l’argent pour contrôler. L’intérêt de contractualiser sur des objectifs de résultats, c’est qu’on n’est plus obligé d’aller contrôler les moyens mis en oeuvre. Par contre, si on ne dispose pas d’indicateurs de performance suffisamment fins et complets, on devra vérifier que les moyens nécessaires ont été mis en place. Il y a donc un arbitrage à réaliser.

Comment une collectivité peut-elle s’y prendre pour définir et introduire dans le contrat des objectifs de performance ?

Dans le cadre de transactions complexes telles que les projets « smart grid » ou « smart cities », et dans une moindre mesure sur des projets de gestion de l’eau, il y a une incertitude assez forte sur la manière avec laquelle le contexte va évoluer. On peut clairement définir les objectifs que l’on souhaite atteindre au moment de la signature du contrat mais rien de dit qu’ils ne vont pas changer dans 3, 5 ou 10 ans. En effet, des évolutions peuvent se produire, sous l’effet des orientations européennes notamment. On pourra aussi se rendre compte que les objectifs définis sont trop ou pas suffisamment ambitieux. Il y a donc deux questions à se poser : est-on capable de contractualiser sur des objectifs de performance qui sont observables et réellement vérifiables ? Ces objectifs de performance seront-ils valides durant toute la durée du contrat ? Je pense qu’il y a très peu de cas où ces deux conditions sont réunies. Dans le cadre de contrats de long terme, il faut donc définir les objectifs que l’on souhaite atteindre, le moyen de les introduire dans le contrat mais aussi et surtout les moyens de faire évoluer ces objectifs car on peut être sûr qu’ils ne seront pas adaptés durant toute la durée de vie du contrat. Ensuite, comme on est certain d’être confronté à des renégociations qui vont être tendues, mieux vaut prévoir à l’avance dans le contrat comment on va faire évoluer les objectifs de performance. Il ne faut pas définir comment vont évoluer les objectifs, puisque l’on n’en sait rien, mais quelles seront les procédures qui permettront de les faire évoluer : qu’est-ce qui déclenchera une renégociation ? Qui se mettra autour de la table ? Qui tranchera en cas de désaccord ? Etc.

Quand on analyse les contrats privé-privé signés dans des environnements incertains, avec un risque technologique fort par exemple, on constate que les partenaires signent des contrats « light », flexibles, qui permettront de trouver un accord qui convienne aux deux parties. Le problème dans les contrats public-privé, c’est qu’il manque une personne autour de la table : le citoyen dans le cas où le service est financé par l’intermédiaire de taxes, le consommateur si le service est payé à travers l’usage. Dans ces contrats public-privé, il y a donc une forte suspicion dès lors qu’on renégocie et que le contrat est modifié en cours de route. Les citoyens et les usagers peuvent en effet soupçonner que l’opérateur est avantagé à travers une modification du prix à la hausse. Il est donc important de définir au moment de la conception du contrat comment on va renégocier et comment on va impliquer les tierces parties dans la renégociation. Il faut que l’accord soit « gagnant-gagnant-gagnant » et pas seulement « gagnant-gagnant ».

Concrètement, quels sont les outils à la disposition de la partie publique dans le but de contrôler les objectifs de performance au cours de l’exécution du contrat ?

La remontée d’informations assurée par l’opérateur ne suffit bien entendu pas. On n’est pas dans le monde des bisounours ! Il faut vraiment contrôler l’information. Comme je l’ai dit tout à l’heure, pour que le partenariat fonctionne, il faut qu’il y ait un investissement des deux côtés. Il ne faut pas seulement être présent aux réunions, il faut aussi payer pour contrôler. L’exemple du transport urbain dans la ville de Londres est tout à fait intéressant à ce sujet. La municipalité collecte elle-même des informations sur chacune des lignes de bus de la ville : des informations basiques sur les retards, la fréquence… des choses assez simples à contrôler avec les nouvelles technologies de l’information ou avec des personnes qu’on paie pour aller sur place. Mais d’autres démarches plus innovantes sont également mises en place : la municipalité demande à ses usagers de remplir des questionnaires sur des aspects qui sont difficilement observables et mesurables. Par exemple, ils demandent aux usagers si les chauffeurs de bus conduisent de manière prudente, sans trop d’à-coups, etc. Intégrer de tels objectifs qualitatifs dans un contrat n’a pas de sens si on ne définit pas les outils de contrôle. Par contre, si vous indiquez dans le contrat que la rémunération sera fonction des questionnaires qui seront diligentés pendant la durée de vie du contrat auprès des usagers et de la note moyenne qui en ressortira, cela devient observable et vérifiable. Ainsi, on peut impliquer l’opérateur sur un niveau de performance perçu réellement par l’usager. Il est donc tout à fait possible de mettre en place des indicateurs même sur des aspects à priori impossibles à mesurer. Il suffit de préciser dans le contrat quelles seront les questions posées et d’indiquer qu’on pourra faire évoluer les questions au cours du contrat. D’après moi, ce type de dispositifs aurait intérêt à être davantage mis en oeuvre en France.

Il est également possible de faire ce qu’on appelle du « benchmarking ». Par exemple, le baromètre annuel TNS-Sofres paru récemment fournit des chiffres à l’échelle nationale sur ce que pensent les citoyens des différents services publics. Face à un opérateur qui expliquerait une baisse du niveau de satisfaction par des raisons liées à la conjoncture, on pourrait comparer les résultats obtenus par rapport à d’autres villes et l’obliger à prendre des mesures pour s’inscrire dans des niveaux de satisfaction plus élevés, correspondant à ceux des autres villes.

Une fois que les objectifs de performance ont été définis et que les dispositifs de contrôle ont été déployés, il faut appliquer des pénalités en cas d’écarts avec les résultats attendus. Quelle peut être l’ampleur des pénalités appliquées en cas de non atteinte des objectifs de performance ?

Il existe toute une analyse économique qui montre que lorsque des pénalités fortes sont prévues dans le contrat, cela ne fonctionne pas car ces pénalités ne seront pas effectivement appliquées. En effet, si leur mise en oeuvre risque de causer la faillite de l’opérateur, la collectivité renégociera. Les analyses montrent qu’il faut appliquer des sanctions graduées qu’on peut activer dès le départ sans risquer de détruire le partenariat.

Concrètement, comment peut-on ajuster la rémunération de l’opérateur par rapport à l’atteinte des objectifs de performance définis ? Existe-t-il des différences majeures entre une DSP et un contrat de partenariat concernant ces modalités d’ajustement ?

Dans une DSP, la rémunération dépendra essentiellement de la fréquentation. Il peut y avoir des objectifs de performance avec des pénalités et des bonus mais ils ne peuvent pas représenter une partie substantielle du revenu. C’est vraiment l’utilisation de l’infrastructure par l’usager qui doit impacter la rémunération de l’opérateur.

Dans un contrat de partenariat, il peut y avoir une part qui dépend de la fréquentation mais ce sont essentiellement les objectifs de performance qui vont impacter le revenu. Le montant des pénalités qui seront appliquées si la performance n’est pas atteinte est défini dans le contrat.

Quels leviers peuvent être actionnés par les collectivités afin d’exercer une influence sur le coût du service, à destination du consommateur dans le cas d’une DSP, du contribuable pour un contrat de partenariat ?

Il ne faut pas perdre de vue que l’une des spécificités du contrat de partenariat par rapport aux DSP, c’est l’existence d’un dialogue compétitif au cours duquel l’opérateur privé est fortement incité à réfléchir à des recettes annexes. Concrètement, si je vous demande de mettre en place un hôpital, il y a deux possibilités. En DSP, je viens avec un cahier des charges et je vous demande de le mettre en place. C’est moi qui décide de tout au départ : du niveau d’investissement et du tarif qui sera payé par l’usager. Ce tarif pourra évoluer si le contrat est conçu de manière flexible : soit de manière automatique en fonction d’indicateurs macro-économiques (coût de l’énergie, des matières premières, niveau d’inflation, etc.), soit au travers de renégociations qui se tiendront en fonction de clauses dites « de rendez-vous », qui permettent de planifier dès la signature du contrat des renégociations périodiques des tarifs pratiqués par l’opérateur.

Dans le cadre d’un contrat de partenariat, cela se passe très différemment. En effet, si j’ai besoin d’un hôpital, je dis à l’opérateur : « Voilà les grandes lignes, proposez-moi quelque chose ». Dans les hôpitaux qui ont été mis en place avec cette procédure, un étage ou un sous-sol peut ainsi être alloué à des boutiques. L’opérateur est fortement incité à réfléchir à des recettes annexes. Pour le « Pentagone français » de Balard par exemple, 3/4 de la surface bâtie sera réservée au Ministère de la Défense, ce qui donnera lieu au versement d’un loyer à l’opérateur de la part de l’Etat avec un montant fixé dès le départ. Mais une plate-forme a également été prévue, au sein de laquelle l’opérateur fait ce qu’il veut. Il le loue à qui il veut, ce qui lui permet de mobiliser des recettes supplémentaires. Dans les contrats de partenariats, une partie du revenu correspond donc à des recettes qui ne sont pas liées au service public lui-même. Sur cette partie, l’opérateur a fortement intérêt à ce qu’il y ait du trafic. Si ces recettes annexes sont suffisantes, cela peut conduire à une diminution du coût du service public. Par exemple, si je vous demande de mettre en place un stade et que vous me proposez d’organiser plusieurs concerts par an afin d’obtenir des recettes annexes, je peux vous demander en contrepartie de baisser le montant du loyer que je vous verserai. Ainsi, toutes les parties seront gagnantes.

1 Cf. Julie de Brux, Vincent Piron, Stéphane Saussier (2011) « Une analyse économique des partenariats public-privé » - Institut de la Gestion Déléguée (p. 27)2 Cf. Suez Environnement (2012) « Le Grand Dijon et Lyonnaise des Eaux bâtissent une nouvelle gouvernance de l’eau et confirment les contrats d’eau et d’assainissement jusqu’en 2021 » Communiqué de presse3 Cf. Julie de Brux, Vincent Piron, Stéphane Saussier (2011) « Une analyse économique des partenariats public-privé » - Institut de la Gestion Déléguée (p.26)

Sources bibliographiques

Cette interview fait référence aux sources bibliographiques suivantes :

- Julie de Brux, Vincent Piron, Stéphane Saussier (2011) « Une analyse économique des partenariats public-privé » - Institut de la Gestion Déléguée

- Suez Environnement (2012) « Le Grand Dijon et Lyonnaise des Eaux bâtissent une nouvelle gouvernance de l’eau et confirment les contrats d’eau et d’assainissement jusqu’en 2021 » Communiqué de presse

Interview de Marjorie BORDEAUX

Chargée de mission au pôle innovation du Grand Lyon

Interview de Caroline Richemont

Responsable service Usages et Expérimentations au sein de la Direction de la Prospective et du Dialogue Public de la Métropole de Lyon

Étude

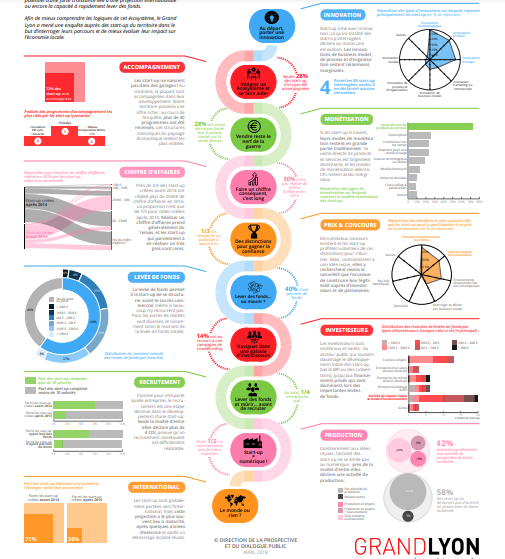

Après 3 ans d’analyse d’une cohorte de 200 entreprises du territoire grandlyonnais, qui dessine les grandes caractéristiques de l’entrepreneuriat innovant, découvrez notre synthèse.

Ce dernier dossier questionne certaines idées reçues sur les start-up et analyse la manière dont l’écosystème local accompagne les entrepreneurs.

Un deuxième dossier dans lequel est étudié l’impact des start-up sur les filières de l’alimentation, de l’énergie et de l’assurance.

Ce premier dossier sur le phénomène start-up donne la parole à des entrepreneurs qui racontent le parcours de leur projet innovant.

Étude

Une infographie racontant le parcours des jeunes pousses métropolitaines au travers de grandes étapes de développement d’un projet.

Étude

Ce guide a pour objectif de répondre aux questionnements des communes souhaitant ouvrir des espaces de coworking, et ce à toutes les étapes du processus.

Étude

Dans ce numéro : un dossier consacré aux réformes.